拥挤的民企:民营企业一般均衡效率研究

李志远,宗大伟

(1. 复旦大学 经济学院,上海 200433;2. 上海财经大学 经济学院,上海 200433)

一、引 言

党的十九大指出,我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。要实现从要素驱动向创新和效率驱动的动能转换,落脚点在于提升实体企业(主要是制造业企业)的生产率。从中观的行业层面看,行业生产率水平的提升除了依赖于研发创新提高个体企业的生产率水平外,市场竞争所引致的企业优胜劣汰也是一条重要的生产率提升路径。事实上,市场竞争的过程也是资源配置效率不断提升的过程。占据制造业企业数目近七成的民营企业,其资源优化配置效率是否能够支持民企生产率的不断提升对于经济转型发展至关重要。长期以来,制造业行业内国有企业和民营企业并行发展,这是我国制造业的一个典型特征。同时,竞争性行业内国有企业往往因为有政府政策支持和制度偏好(如,容易获得政府订单、政府补贴、银行贷款和税收减免等)而不被竞争所淘汰(孔东民等,2014)。这种并行发展现状和制度偏好会对行业内民营企业产生影响。有研究认为,这可能会造成国企和民企的组间资源错配,拉低行业的生产率水平(刘瑞明和石磊,2010;孙早和王文,2011;刘瑞明,2011,2012)。既有文献主要从两个角度对此给出解释:第一,低效率而不被淘汰的国企会使得较多低效率(只需略高于国企)的民企存活;第二,给养低效率国企存活的资源(如贷款、补贴等)无法配置给高效率民企以促其发展。后者反映的便是扭曲机制(Distortion)在理解中国制造业企业资源配置与效率提升上的作用。在这类文献中,国企−民企资源配置扭曲可能来自于资本要素配置扭曲(Hsieh 和Klenow,2009;Song 等,2011),也可能来自于劳动力配置扭曲(龚关和胡关亮,2013;Tombe 和Zhu,2015),还可能来自于产品价格(Hsieh 和Klenow,2009),更可能来自于税收、补贴和贷款等政策(Huang,2003;刘瑞明,2011,2012),甚至可能来自于国企和民企的先验规模差异(王磊和夏纪军,2015)。但从市场规模或者份额配置扭曲的角度理解国企−民企互动关系的文献比较少见。Brandt 等(2018)从地方官员设置进入壁垒的角度提出,政府可能存在着对国有企业市场份额的保护,但是并未直接分析国企“挤占”民企市场份额所产生的资源配置效率问题。

实际上,市场规模对于企业发展而言是重要的资源,也是民营企业获利的源泉。政府给予国有企业的政策和制度支持,除了表现为政府补贴、贷款支持和税收减让等,还表现为政府订单和经由政府背书所获得的市场规模。通过政策和制度优势获得的市场份额,可以称为国有企业对民营企业市场份额的“挤占”,这不是市场竞争产生的结果,而是直接改变了市场竞争的外部条件。“挤占”市场份额所形成的国企与民企的关联机制如何影响民企组内的资源配置效率,进而影响行业的生产率水平呢?这些问题在既有文献中未见讨论,但是研究意义重大。首先,国企改革的一项重要内容就是在竞争性行业中让国企与其他企业同等竞争,减少直至消除政府对竞争性行业中国有企业的政策偏好。认识这一改革方向价值的前提是要厘清政策和制度偏好对国企和民企两类企业之间互动关系的影响,尤其是对行业资源配置效率和行业生产率提升的影响。本文从政策和制度偏好带来国企“挤占”民企市场份额角度分析其对民企生产率离散程度的影响,也即对民企组内资源优化配置的影响。这与既有文献所提出的国企−民企互动机制不同,有利于深入认识国企改革。其次,本文引入国企市场份额变动作为外生冲击,从理论和实证上证明了民企市场份额被压缩会减少均衡条件下的民企数目,并通过削弱“拥挤效应”(由企业数目影响的固定成本,详见下文)提升存活企业的利润率水平,使得低效率的民企能够进入市场并存活,而这却扩大了行业内民企的生产率离散程度,降低行业生产率水平。这一理论传导机制不仅适用于分析本文所界定的国企和民企互动关系(即“挤占”市场份额)的经济影响,也适用于分析外生的市场规模变动对行业内企业生产率分布的影响。例如,分析加入WTO 所获得的广阔市场空间对行业生产率的影响,分析中美贸易摩擦所产生的生产率损失等。

剩余部分的结构安排如下:第二部分在Melitz(2003)模型的基础上对民营企业组内竞争进行理论刻画,引入“拥挤效应”进行理论推演,求解模型均衡得到民企市场份额变动(即国企“挤占”民企市场份额)与生产率分布的关系,提出待检验的研究假说;第三部分基于研究假说构造计量方程,介绍方程的识别条件、关键变量和样本数据等,并给出基准的回归分析结果;第四部分对实证结论的稳健性进行讨论,对关键的“拥挤效应”传导机制进行检验,并利用外资企业市场份额变动变量做安慰剂检验;最后,对本文的研究结论进行总结并提出相应的政策启示。

二、理论模型与研究假设

不同于现有文献中由地区层面的保护主义而产生的市场分割,我们讨论的是在行业内部,由于各种政府采购,摊派及隐性补贴等挤占行业市场而形成的另一种形式的市场分割。Melitz(2003)在垄断竞争行业中引入异质性企业生产率,假定各企业以利润最大化为目标开展生产销售行为。而国有企业的目标函数往往不在于利润最大化,但又常常借助政策或在别的行业中的垄断优势影响着市场需求。我们尝试探索的问题并不是国有企业行为本身,而是上述行为是通过何种渠道影响民营企业的。本文的模型设定中包含一个完全竞争行业(生产同质性产品作为计价物,且决定工资水平)和一个垄断竞争行业(生产同类的异质性产品)。假设消费者对两个行业产品的偏好满足C-D形式,对垄断竞争行业产品的消费支出即为经济支出的固定份额,在模型环境中保证了行业市场规模的稳定性,并排除行业间的互动关系。在垄断竞争行业内部,消费者对异质性企业产品的偏好满足CES形式:

其中,替代弹性 σ>1, 这里 ωϵΩ表示各个厂商的产品,假设一家厂商只生产一种差异化产品。同样地,假设每个消费者赚取的工资为w,不妨令w=1,P为行业价格指数。每个厂商面对市场需求,可计算其收入为其中消费者在该行业的总支出R外生给定。由于竞争机制相对缺位,为了简化分析,不妨假设国有企业是外生存在的,并占据了市场中的一部分份额。该市场中的总支付R被分割,民营企业竞争剩下的份额R′。在本文讨论的国企−民企分离的制度背景下,该份额(R′)对于行业中的民营企业而言是外生的。在求得均衡条件和均衡解后,对R′所做的比较静态分析就是获得理论推论的基础。

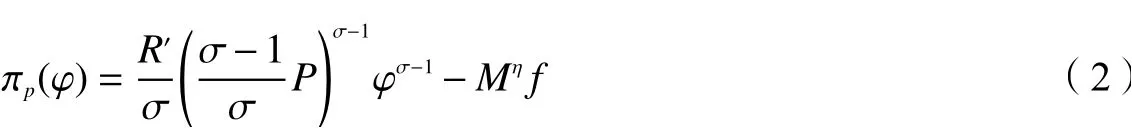

在生产供给层面采用Melitz(2003)的设定,假设民营企业在生产入场前需花费一次性沉没成本(fe>0)以得知自身的生产率水平φ,即可以看成在累积分布函数G(φ)中抽取自身的生产率水平。在得知自身φ后,民营厂商决定是否生产。参考Feng 等(2017),假定厂商决定进入市场并开始生产,则其需要支付每期的固定成本Mηf,M为市场中民营企业的总数量,η>0 表示在市场中企业所受到的拥挤外部性程度。这样设定的经济原理在于:行业中企业数量多会加剧市场竞争,要素资源的抢夺和搜寻成本、广告成本、渠道构建和维护成本等都会增加,从而引致单个企业的固定成本随着行业中企业数目的增加而增加。这与进入市场所需特定要素的不完全弹性供给密切相关(Bergin 和Lin(2012))。给定CES偏好和相应的需求函数,民营企业的生产决策转变为求解下述优化问题,即:

令πp(φ∗)=0,可以得到零利润条件(ZCP)下的生产率门槛值及其与行业内企业数目M的关系。给定生产率门槛值φ*,可以求得进入行业企业的平均生产率水平并得到进入企业的平均利润水平据此,给出企业自由进入条件(FE),即:

FE条件与ZCP条件联立则可得到是企业数量M的函数。这里所展示的FE条件方程和ZCP条件方程可以与Melitz(2003)给出的两组条件类比,差别在于企业数目会影响企业的固定成本。若给定企业数目M(即不考虑一般均衡),FE和ZCP联立就能直接求解生产率门槛值(φ*),以及得到行业的平均利润水平但是,M通过影响固定成本而进入到生产率门槛值φ*中,这使得必须进一步求解均衡状态下的企业数目M,以得到行业中生产率的后验分布特征及利润分布特征。我们将平均利润与均衡时的企业数目(M)关联起来,即:

在Feng 等(2017)的研究中,把上述条件称为市场出清条件(MC)。可以看出,平均利润是企业数目(M)的减函数。显然,ZCP、FE和MC三个条件可将三个未知变量和M联系起来。三个方程的求解需要给出生产率先验分布信息。参考Melitz(2003)和Chaney(2008)等经典文献,给定生产率满足Pareto分布。①即G (φ)=1−φ−θ,其中φ>1,θ>σ−1。将该分布函数信息代入到ZCP、FE和MC方程中,可以得到:

由解析式(5)和(6)可以清晰地看到,市场规模(R′)决定了均衡状态下行业中民营企业数目M,进而通过“拥挤效应”(Mη)影响企业固定成本,并最终决定行业中民营企业生产率的门槛值(cutoff)。该传导路径的比较静态分析如下:

其中,解析式(6)保证了等号右边第一项大于0,解析式(5)保证了第二项大于0。上述比较分析的经济学含义在于:行业中国有企业占据的市场份额越大,越会压缩民企市场规模,进而会引致民企进入市场的门槛值下降。显然,生产率门槛值无法观测,式(8)所反馈的经济含义无法直接检验,但是随着生产率门槛值的下降,行业中存量民营企业的生产率分布的离散程度必然越来越大。因此,由式(8)可提出一个直接可以检验的假说1:行业中,国有企业的市场份额越大,则民营企业生产率分布越离散。

假说1 直指一个重要的政策判断,即如果假说1 成立,那么国企通过政策和制度优势压缩民企市场份额所引起的资源错配不仅局限于国企和民企的组间生产率差异,还将进一步传导至民企的组内生产率差异,放大民企内部的资源无效配置。

在Melitz(2003)的模型中,市场规模会影响均衡时的企业数目,但不会影响生产率的临界值。那么,(8)式成立的重要传导条件在于企业数目会进一步影响到固定成本,即“拥挤效应”的存在会形成“市场规模−企业数目−生产率临界值”的传导路径。综合起来看,国企(通过政策优势或者制度优势)挤占行业中民企市场份额的影响存在两条路径:第一,市场份额缩小会直接作用于民企的销售收入,进而降低利润,这点从利润函数中可以观察到,不妨称为“直接效应”;第二,市场份额缩小通过减少均衡状态下的企业数目和“拥挤效应”会降低企业的固定成本,进而提升利润,从而让效率更低的民企有进入市场的可能,这点从生产率临界值下降中可以得到印证,不妨称为“间接效应”。因此,由理论直觉可知,国企挤占民企市场份额既会对民企利润产生负向的“直接效应”,也会带来正向的“间接效应”,总效应的符号取决于二者孰强。实际上,求解模型均衡可知行业中民企的平均利润是负向变化的(如式(7)所示),即平均意义上的总效应为负,与经验直觉相符。那么,是否没有民企能从市场份额下降中获益呢?答案并非如此。

从均衡的生产率临界值(φ*)随着市场规模(R′)同向下降的结论(如式(8)所示)可知,如果低生产率企业能够因为“拥挤效应”抵减收入下降而进入到行业中,那么,原先存活的民营企业(生产效率较高)必然能够获益更大。但是,这种获益必然不会是利润规模的上升,否则不会出现式(7)所指示的结论,而只能体现在利润率水平上。给定原先存活的民企(即φ>φ*),均衡条件下的利润率(Profit Ratio,PR)水平如式(9)所示:

显然,存活民企的利润率水平介于(0,1),且效率越高越趋向于1,但是与生产率门槛值(φ*)反向变动。根据(9)式和(8)式的比较静态分析,如果民企市场规模被压缩(即R’下降),行业中民企生产率门槛值下降(即φ*下降,由式(8)保证),则原先存活民企的利润率水平会上升(如(10)式所示)。换言之,即使市场规模下降压缩了民企的利润规模,但仍能够提升民企的利润率水平。据此,提出待检验假说2:行业中,国有企业的市场份额越大,则存活的民营企业利润率水平越高。

假说2 提供了一个有趣的视角,可以深化对国企挤占民企市场份额产生的经济影响的认识。分析国企和民企绩效差异的文献均把民企的绩效溢价解释为民企相对于国企的高效率水平,罕有文献进一步探究国企与民企之间的互动机制。如果假说2 成立,则说明国企虽会通过政策和制度优势挤占民企市场规模,可能削弱了民企的利润规模,但也提升了存活民企的利润率水平。因此,观测到民企的高利润率时,并不完全是由民企的高效率所致,“拥挤效应”所致的利润率上升也是一个可能的原因。此外,假说2 也对假说1 所述的民企内部的资源错配提供了理论解释,即当市场规模被挤占时,均衡的企业数目下降会引致“拥挤成本”下降,提升民企的利润率水平,使得低效率的民企进入行业并存活下来。因此,当我们观测到行业中民营企业具有更好的绩效水平时,不能认定民企内部不存在资源错配。这种由政策和制度优势形成的国企对民企市场规模的挤占,实际上会加深两类企业的组间资源错配和民企内部的组内资源错配,而后者并未被现有文献注意到,一个重要的原因在于民企的绩效溢价会掩盖这一特征。假说2 厘清了民企利润率上升与民企组内资源错配的逻辑关系,可以看作是假说1 成立的机制条件。

三、实证分析

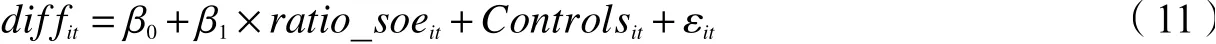

(一)计量模型与变量。假说1 从理论上揭示了国企通过政策和制度优势挤占民企业市场份额除了会引致了两类企业的组间资源错配外,还进一步引致了民企内部的组内资源错配。实际上检验假说1 就是要能够观察到:随着行业内国企市场份额的扩大(相应地,民企市场份额被压缩),行业中民营企业的生产率分布会变得越来越离散。①测度资源错配有两种方式:一是测度要素价格扭曲程度(Restuccia 和Rogerson,2013),称为直接测算;二是测度生产率离散程度(Hsieh 和Klenow,2009),称为间接测算。检验假说1 对应的是第二种测算方法。基于制造业四分位行业,可以构造行业中民营企业生产率分布离散程度的测量指标,利用该指标在截面和时序上的变化来实现对假说1 的检验,即构造如下的方程:

其中,下标i和t分别表示四分位制造业行业和观测年份。被解释变量diff表示四分位行业中民营企业生产率离散程度,参考Syverson(2004)的做法,以OP方法所测算的行业中民营企业全要素生产率(TFP)的75 分位和25 分位之差作为生产率离散程度,同时考虑用TFP的90 分位和10 分位之差及标准差做稳健性检验。关键解释变量ratio_soe表示四分位行业中国有企业所占的市场份额,以国有企业的总销售额除以行业总销售额作为度量,同时考虑用行业中国企数目做稳健性检验,如果假说1 成立就能检验到系数β1显著地大于0。方程(11)中Controls表示其他控制变量,具体包括:(1)行业竞争程度(HHI),根据行业中企业销售额构造赫芬达尔指数进行测度。理论模型采用简化处理,直接将国企−民企之间的联系刻画为由政策和制度因素形成的“市场规模挤占”,而抽象掉二者之间的竞争联系。实际上,行业中的竞争关系也必然会影响民营企业生产率分布,需要控制市场竞争以得到对系数β1的准确估计。(2)企业产品差异化指数(PDI),参考李鲁等(2016)的做法,先根据行业i中企业j的主营产品收入占销售收入比重测度单个企业的主营产品集中度(mainj t),然后根据企业销售额权重(ωij t)计算加权平均得到行业中企业产品差异化指数。制造业企业数据库中,企业因主营产品而被划入相应的四分位行业,但同时也存在多产品经营的样本企业,会带来观测企业的特征与模型设定的背离。而来自其他产品市场的影响进入到本行业民企的生产率分布中会同时影响本行业的国企市场份额比重,产生偏误,需要加以控制。(3)行业出口程度(Export),以行业的出口交货值除以行业总产值进行度量。国外市场没有进入到本文的理论模型中,但其实际产生的影响是真实存在的,会通过出口学习影响本行业的生产率特征,也会因选择机制而对行业内所有制分布产生影响,同样需要控制。(4)行业发展程度(Develop),每个行业所处的发展阶段不同,内部的企业效率分布也会有显著区别(孙浦阳,2013),企业的所有制结构则会不同,本文以行业中企业平均年龄(观测年−创立年)进行度量和控制。(5)行业平均固定成本(FC),以企业间接成本作为固定成本的度量,将折旧、营业费用、管理费用和财务费用等加总,并除以企业总资产进行标准化以得到企业层面的相对固定成本水平,然后在四分位行业内根据企业总资产权重取加权平均,得到行业层面的平均固定成本。实际上,固定成本越高行业的进入门槛越高,存活企业的效率水平必然也越高、分布越集中,而国企所具备的资金优势使其更容易进入到高门槛的行业中。从而,行业固定成本水平会对diff和ratio_soe同时产生影响,需加以控制。除了上述主要控制变量外,其余未知的干扰因素,本文考虑以三分位行业固定效应和年份固定效应进行控制,以削弱对系数β1的偏误。

假说2 从利润率的角度为假说1 提供了微观解释机制。假说1 从行业中观层面检验国企“挤占市场份额”对民企的组内资源错配产生的影响,该结论成立的原因在于“挤占”通过降低“拥挤效应”提升了利润率水平,使得低效率民企不被市场所淘汰。本文构造企业层面的回归方程对假说2 进行实证检验:

其中,下表j、i和t分别表示观测企业、四分位行业和年份。被解释变量PR为企业的利润率水平,以利润总额除以销售额度量,与方程(9)的定义一致。为了与模型推断条件相符,在t期所选的样本均为已存活1 年以上的企业。①存活样本的判断原则:观测期企业年龄是否大于1,如果不是,就认为是新进企业。稳健性检验中还考虑全部有效样本条件下方程(12)的回归分析。关键解释变量ratio_soe的定义与方程(11)完全一致。如果假说2 成立,预期将捕捉到ratio_soe的系数α1显著地大于0。参考张杰等(2011)的研究,在方程(12)中加入的控制变量(Controls)包括:(1)行业竞争(HHI),基于四分位行业中企业销售额构造赫芬达尔指数进行测量,加入该指标同样是为了控制理论模型中没有讨论的国企和民企的产品竞争效应;(2)企业的效率水平(TFP),以OP方法所测算的全要素生产率进行测量,假说2 所揭示的利润率和国企“挤占”联系传导纽带在于“拥挤效应”,而企业利润率的相对差异还会受到效率水平的影响,这部分影响需要剥离;(3)企业规模(Size),以企业的固定资产除以总资产进行标准化来测量;(4)企业的人均工资(Wage),以工资总额除以雇佣人数取对数进行测量,该指标能够反映企业的要素质量(主要是人力资源质量)或者要素成本,对企业利润率可能有“正、反”两种影响;(5)出口特征(Ex)和企业年龄(Age),前者以出口交货值是否大于0 构造0-1 型哑变量进行测量,后者以观测年份减去创建年份进行测量,二者反应是企业的市场经验;(6)利润率滞后1 期(PR_1),企业利润率还会受到其他无法观测因素的影响,导致回归结果有偏,使用企业利润率的滞后1 期代理这些无法观测的干扰因素。②有效企业样本需满足存活两期的要求,引入利润率滞后1 期会减少样本数。回归分析时,区分是否加PR_1 变量分别报告回归结果。此外,还控制了三分位行业固定效应和年份效应。

(二)数据来源与样本清理。本文实证分析使用的是中国工业企业数据库(2000−2007 年),参考Brandt 等(2012)对企业样本进行初步清理。为了检验理论模型的分析结论,所选制造业的各个子行业(以二分位行业代码判断)需要尽量接近模型设定,即这些行业应该是民营企业能够自由进入或退出的领域。因此,需要排除那些政府限制或尚未大面积放开非公有资本进入的行业,如石油、天然气、烟草加工和水电燃气等二分位行业。另外,为了控制不可观测的外部环境干扰,提高行业之间的可比性,本文排除那些受自然资源条件制约较大的或原材料特殊的行业,如有色金属、食品等二分位行业。最后,本文还排除了非公有资本具有显著优势的服装、皮革行业。最终得到的有效企业样本1 660 754个,涵盖21 个竞争性的二分位行业类别,包括了421 个四分位行业类别。其中,民营企业样本1 032 295 个(包括:存活民企样本895 066 个,新进民企样本137 229 个),国有企业样本328 493 个,外资企业样本299 966 个。①国企、民企和外企的分类参考杨汝岱(2015)。根据有效样本,测算出主要变量的描述性统计如表1 所示。

表 1 主要变量的描述性统计

(三)基准回归结果。检验假说1,即对方程(11)做回归的结果整理成表2,其中第1 列报告了在没有控制干扰因素情形下四分位行业内国企市场份额与民企生产率分布离散程度的相关关系,关键解释变量ratio_soe的系数为0.0059 且显著,这说明在控制了行业和年份效应后能够捕捉到国企市场份额与民企生产率离散程度之间的同向变动关系;第2 列报告了在控制干扰因素后国企市场份额对民企生产率离散程度的影响,变量ratio_soe的系数降至0.0036 且显著,证明了国企市场份额上升会引致民企生产率分布离散程度上升,即会增加民企的组内资源错配程度;第3 列在第2 列的基础上进一步控制了四分位行业固定效应,变量ratio_soe的系数降至0.0026 且显著,仍然能够得到国企“挤占”市场份额而使民企组内资源错配程度上升的结论。据此判断假说1 成立。

根据表2 的结果,还可以发现:(1)行业竞争程度越高(即HHI越小),民营企业生产率分布的离散程度越低,说明竞争有助于淘汰低效率民企,使得行业内民企生产率趋同。同时分离出HHI对diff的影响后,ratio_soe对diff的影响下降了,也与直觉相符。如果国企的效率更低,则来自于国企的竞争效应并不会缩小民企的生产率离散程度,而是相反。(2)行业内企业产品差异化指数(PDI)越大,民企生产率分布越离散。这与直觉相符,假定某低效率民营企业是多产品经营,其他产品市场的获益能够削弱主营产品市场竞争产生的淘汰作用,从而使其存活于行业中,便会增加生产率的离散程度。(3)行业的出口程度(Export)对民企生产率离散程度的影响,在OLS和FE回归中的结论不稳健,第2 列中能够捕捉到Export对diff有削弱作用,第3 列中Export对diff没有显著影响。理论上讲,Melitz(2003)指出的一般贸易出口的企业生产率选择机制会得到出口程度越高生产率水平越高的结论,而diff应该变小;但是,中国的加工贸易出口比重很大(Yu,2015),加工贸易企业是反向的效率选择机制,低效率企业反而能够存活,加工贸易出口程度越高则diff应该越大。本文界定行业的Export变量时未区分出口类型,所以出现回归系数不稳健也能够解释得通。(4)行业发展程度(Develop,以企业平均年龄度量)越高,则民企生产率分布的离散程度越小。行业诞生初期,市场机会较多,即使低效率企业也能够获利而存活;随着行业发展趋于成熟,市场被充分挖掘后,竞争必然加剧,进而淘汰低效率企业,缩小企业间的效率差异。(5)行业的固定成本(FC)越高,民企生产率离散程度越低,与王磊和夏纪军(2015)的结论一致。固定成本是企业盈利的门槛,门槛越高则对企业生产率的要求越高。给定其他条件不变,固定成本上升会淘汰低效率企业,降低企业间生产率差异。

表 2 检验假说1 的回归结果

表2 展示的回归结果证明了国企市场份额提升会提升行业内民企的生产率差异,即加大民企的组内资源错配。假说2 对这个现象给出了微观解释,关键在于只有提升了民企的利润率,才能保证低效率民企存活。对方程(12)的回归结果整理成表3,其中第1 列报告了OLS回归结果,国企市场份额ratio_soe对民企的利润率水平PR的影响为0.0104,在1%的水平下显著;第2 列报告了在OLS方法下加入利润率滞后1 期的回归结果,ratio_soe对PR的影响仍然显著地维持在0.0076 的水平;第3 列报告了控制企业固定效应的FE回归结果,变量ratio_soe的系数降至0.0050,且仍然在5%的水平下显著;第4 列报告了同时控制企业固定效应和滞后1 期利润率影响的系统广义矩(Sys-GMM)估计结果,ratio_soe的系数达到了0.0085,且在1%的水平下显著。据此,可以判断假说2 成立。

此外,控制变量的回归系数显示:(1)企业规模(Size)与民企利润率水平有着显著的正向联系,这与张杰等(2011)的结论一致;(2)市场竞争越激烈(即HHI越小),则民营企业利润率越低,这与直觉相符;(3)生产率(TFP)水平越高,则利润率水平越高;(4)人均工资(Wage)对利润率的影响在OLS和FE两种方法下出现了矛盾,这可能是因为人均工资水平至少反应了企业人力资源质量和要素成本两方面特征,这两方面因素对企业利润率的作用方向是相反的;(5)出口特征(Ex)与民企利润率之间呈现反向变动关系,这可能与民企较多从事加工贸易,而加工贸易的利润率较低的事实一致(Yu,2015);(6)企业年龄(Age)对民企利润率水平也有着负向的影响,说明民营企业从既有经营经验中无法获得利润率溢价;(7)利润率滞后1 期(PR_1)的回归系数在两种模型设定下均非常显著,说明民企利润率变动具有显著的惯性特征。

表 3 检验假说2 的回归结果

四、稳健性与拓展分析

(一)稳健性分析。上述基本实证结果在不同条件下能否再现关系到研究结论的稳健性。就方程(7)回归结果的稳健性而言,至少存在三点疑虑:第一,四分位行业中民营企业生产率离散程度的测量方法不唯一,更换测量指标能否保证表2 所示的结论稳健成立;第二,如果国企的销售被政策和制度因素左右,那么国企销售额中的价格因素并非是市场价格,这将导致对国企市场份额的测算有偏;①实际上,基于销售数量的市场份额测算指标与理论模型最为接近。但是,销售数量信息无法获取。第三,即使基于销售额测算的国企市场份额不影响实证结论,方程(7)中的ratio_soe和diff均为当期值,这是否会存在同时性偏误。针对这三点疑虑,作如下稳健性检验:(1)补充使用四分位行业内民企TFP的90 分位数和10 分位数之差(即,TFP90−TFP10)、TFP的标准差(即,TFP Std.Dev)作为diff变量的测量;(2)补充使用四分位行业内国有企业数目(即number_soe)作为关键解释变量;(3)补充使用国企市场份额变量ratio_soe的滞后1 期(即lag_ratio_soe)做回归,削弱同时性偏误。对方程(11)的稳健性检验结果整理成表4 的第1 列至第4 列,可以发现,更换diff的测量指标,变量ratio_soe的系数仍然显著地大于0;替换国企市场份额变量,变量number_soe或者变量lag_ratio_soe的系数也仍然显著地大于0。据此,证明了假说1 稳健成立。

表 4 更换测量指标和样本范围的稳健性

方程(12)检验假说2,也是假说1 成立的微观基础。方程中利润率变量(PR)与模型中的定义完全一致,毋须进行稳健性讨论。本文针对关键解释变量ratio_soe做了替换和检验,如表4 的第7 和第8 列所示,结果显示假说2 稳健成立。另外,表3 所做的回归均基于存活的民企样本,本文将回归分析拓展至“存活”和“新进”的民企样本,如表4 的第5 列和第6 列所示,显然“国企份额越高民企利润越高”的实证结论没有发生改变。

表 5 机制检验的回归结果

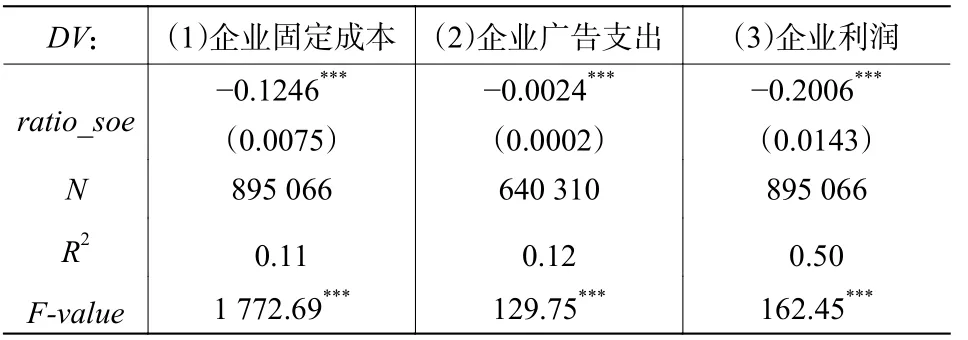

(二)机制检验。模型分析从理论上揭示了国企“挤占”市场份额会引致民企的组内资源错配,并从民企利润率提升的角度给出了微观解释。尽管上述理论推断能够被数据所检验,但是模型分析所引入的关键传导机制,即“拥挤效应”是否成立仍需提供经验证据。理论分析时,“拥挤效应”被定义为国企“挤占”市场份额降低了均衡时的民企数目,引致民企“对固定成本资源的抢夺成本、搜寻成本和广告成本”等下降,在模型中体现为固定成本Mηf。参考Syverson(2004)的方法测算企业层面的(详见变量界定部分的表述)固定成本,并以企业广告支出(广告费除以销售额进行标准化)进行稳健性检验,本文检验了“拥挤效应”是否成立。如表5 的第1 列所示,行业内国企市场份额越大,民营企业支出的固定成本越小,从第2 列以广告支出作为被解释变量的回归结果可以看出该结论依然成立,即能够捕捉到“拥挤效应”。此外,理论模型分析指出“拥挤效应”会作用于民营企业的利润率(即假说2)而非利润规模,进而引致民企的组内资源错配。本文追加检验了ratio_soe对民企利润的影响,如表5 的第3 列所示,国企市场份额越大,则民企的利润规模越小。这为假说2 和“拥挤效应”的成立提供了间接证据。

(三)安慰剂检验:外企市场份额。国企基于政策和制度优势“挤占”民企市场份额,在模型分析中被直接描述为民企市场规模(R′)缩小。这有别于市场竞争机制形成的市场规模变化。换言之,如果通过与民企的市场竞争来获得市场份额,那么对国企−民企关系的模型刻画就与Melitz(2003)一致,即国企和民企不过是效率有差的同类企业,市场份额的变化是市场竞争的结果。基于政策和制度优势形成的“挤占”,反映的是市场规模在两类企业之间直接的转移,是市场竞争的外部环境或者竞争的起点。本文在理论和实证上探讨的是这种市场份额的转移对民营企业造成的组内资源错配,有别于既有文献探讨的国企−民企的组间资源错配。理论直觉上讲,如果两类企业之间纯粹由市场竞争机制形成市场份额结构,那么对民企市场份额的掠夺越强反映的是竞争越激烈,伴随的必然是低效率民企的退出和民企的生产率差异缩小,即优化民企内部的资源配置。行业内外资企业与民营企业之间以竞争关系为主导,市场份额在这两类企业之间的变化是市场竞争的结果。如果本文针对国企−民企关系的分析合理,那么预期在外企−民企之间将看不到与假说1 一样的回归结果。据此,本文考虑以四分位行业内外资企业市场份额变量(ratio_foreign)替换掉方程(11)中的国企市场份额变量(ratio_soe)做安慰剂检验。如表6 所示,在三种diff指标下,变量ratio_foreign的系数符号均为负号,即外资企业市场份额越高,民企生产率的差异越小,这恰好与假说1 的结论相反。

表 6 外资企业市场份额的安慰剂检验

五、结论与政策启示

国企改革和民企发展是并行不悖的两条线,在中国经济发展驱动力转型过程中二者均承担了重要作用。过去国企改革一以贯之的逻辑在于剥离附加其上的政策和制度关照,相应地卸下国企的政治和社会等功能,使其以竞争者姿态融入市场经济,然而这是否能够促进国企和民企效率“双赢”的关键在于厘清国企和民企二者的互动关系。既有的研究文献大多从国企和民企的相对效率差异来分析国有企业对行业生产率的影响,其一般理论逻辑在于:第一,低效率而不被淘汰(由政策和制度优势所致)的国企会使得较多低效率(只需略高于国企)的民企存活;第二,给养低效率国企存活的资源无法配置给高效率民企促其发展。而另一个重要的与竞争机制不同的国企−民企关联机制被学界忽视了,即国企会通过政策和制度优势“挤占”民企市场份额,引致民企组内资源错配程度增强。本文通过构造理论模型,在均衡意义下推导出两个命题:(1)行业内国企市场份额越高,则民企生产率分布越离散;(2)行业内国企市场份额越高,则存活民企利润率水平越高。前者直指“挤占”市场份额的国企−民企关联机制会引致行业的资源错配(体现在民企的组内生产率差异);后者给出了产生这一现象的微观解释,即利润率提升使得低效率民企能够进入市场并存活。得出这两个理论推论的传导机制在于“拥挤效应”,即国企“挤占”民企市场份额,减少均衡时的民企数目,降低民企的固定成本,提升存活民企的利润率水平。上述命题和传导机制均能被中国制造业企业数据(2000−2007 年)所检验。此外,本文还用了外资企业市场份额做了安慰剂检验,间接证明了“挤占”形成国企−民企关联与市场竞争形成的关联对民企组内资源错配的作用机理不同。

本文的研究结论具有重要的政策启示:(1)提振制造业企业生产效率,优化制造业企业配置,需要构造良好的市场竞争环境;(2)从行业角度看,市场竞争形成的“优胜劣汰”机制是带动行业效率提升的关键;(3)对国有企业的政策和制度偏好会抑制行业内的资源优化配置;(4)这种抑制作用,不仅体现在破坏了国企−民企的组间竞争,还体现在破坏了民企的组内竞争;(5)推而广之,政府制定制度或者政策需要充分考虑对竞争的兼容性,否则就需要权衡政府目标与效率损失的利与弊。