“武术挖整”再考释

李文鸿

摘要:通过史料钩沉和逻辑分析,对20世纪80年代的“武术挖整”做出回顾和评析。举全国之力进行的挖整形成了巨大的社会影响和保护传统武术的社会共识,其收获颇丰且以全国武术观摩交流大会的形式和平台进行了“活态”展示,对武术套路、散打在不同方面产生了积极、深刻的影响。从现今可见挖整资料的来源渠道,证实了挖整成果保护不力确为不争的事实。加强组织管理的科学化,做好传统武术有形资产保护的基础性工作,对未来武术的继承和发展意义重大。

关键词:传统武术 挖掘 整理

中图分类号:G85 文献标识码:A 文章编号:2096—1839(2019)3—0022—06

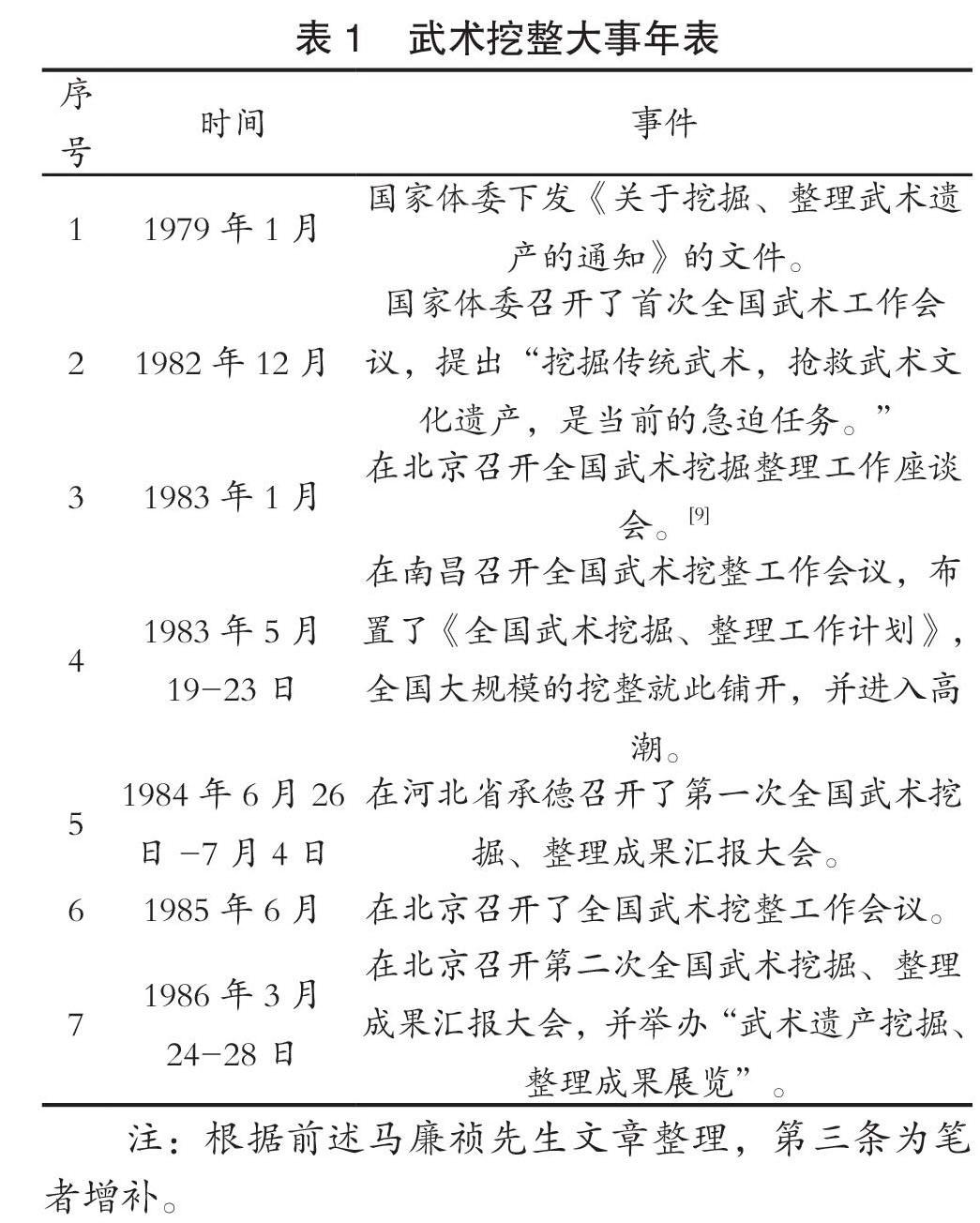

在新中国的武术发展史上,曾进行过一次大规模的对民间武术的彻查和整理活动,时称“武术挖整”(下简称“挖整”)。从1979年1月国家体委下发《关于挖掘、整理武术遗产的通知》,到1986年3月24至28日在北京召开第二次全国武术挖掘、整理成果汇报大会的七年间,挖整成果丰硕。这次抢救武术遗产的浩大工程得到了当时党和国家主要领导人的高度重视,在官方、民间、学术等社会各界产生了巨大影响。时隔多年后,不少学者回顾、反思挖整历史,主要集中于当时的“挖整”并没有达到预期目标,成果被束之高阁甚至流失,武术这一非物质文化遗产“活态传承”未得到应有的重视等等,整体看来批评和否定多于对其历史功绩的认可。近40年过去,我们再次回首挖整历史,以期根据更为详实的史料,对改革开放后武术发展的这一重大事件作出全面和客观的评判。

1“挖整”总动员

20世纪80年代的武术挖整前后历经7年余,关于挖整的详细过程,马廉祯2004年在《武术挖整之变》(其中“变”字疑为“辩”,笔者注)一文中已有详述,此文以表1简括,不再赘述。

1.1以挖掘技术为主

随着国共政权的更迭,一批武术家和武术学者跟随国民党赴台(如傅淑云、陈泮岭、郑曼青等),一定程度上削弱了大陆武术的根基。1949年之后,包括武术界在内的中国社会经历了沧桑巨变,尤其是十年文革,对武术造成了前所未有的破坏,加之社会现代化进程对传统的排挤,到70年代末80年代初,武术的处境较民国时期更为艰难。1979年,武术挖整由《關于挖掘、整理武术遗产的通知》一纸文件而始,继而迅速展开。

早在民国时期,武术人即感受到武术的失传之危,当时的中央国术馆编审处即主要负责“编辑、审定教材,挖掘整理武术传统项目”,为我国的武术理论建设和技术传播起了极为重要的作用。武术由传承人及其技术、理论构成,在传承人的逝去不可逆转之时,挖整自然首先针对武术技术和理论(即国家体委要求的《拳械录》、技术录相、“三献”「“三献”为献拳经拳谱、献兵械实物、献功法技艺。」等原始资料;撰写武术史、拳术理论和套路整理出版等成果转化工作)进行。1982年7月,在第二次全国武术散手研究会上,国家体委主任李梦华明确表示:“当前主要是挖掘技术”,并指示可以通过“安排当个委员,给点车马费”等方式调动老武术工作者的积极性。当时有人注意到,1982年12月,首次全国武术工作会议参会人员中,年逾七旬的老武术家、老拳师占了20%以上,因此认为“武术挖整工作成为一项重要而紧迫的任务”,将武术挖整称为“抢救”并不过分。在“挖掘、整理、继承、提高”的方针之下,挖掘武术技术被摆在第一位,确实是传统武术的濒危状况使然。

正如不少研究者所认识到的,国家关于武术挖整具有抢救武术遗产和为遭受文革冲击的武术人平反的双重意义,自然得到社会各界(尤其是武术界)的积极响应。如河北省武术协会,自1979年成立后,就将挖掘整理武术遗产确定位工作任务之一,第一次全国武术工作会议之前就在挖掘整理武术遗产方面做了大量的工作。第一次全国武术工作会议之后,人们热情更加高涨,如河南省宁陵县老拳师康圣和向县体委献出了一具明代的罕见兵器“月牙斧”,湖北省老河口市老武师邬永清奉献出我国已失传多年的武术短器械“日月凤凰轮”的全部套路;温州的马兰贞(女)因整理和撰写《丈二棒》《五龟拳》等资料,被评为“全国武术挖掘整理工作先进个人”;石仕贞为苗族武术挖掘整理做出突出贡献等等。豫、鲁、湘、川、闽五省对武术挖整贡献巨大,其中四川省先后两次荣获全国武术挖整工作先进集体,南充4县因整理出了120万字的《四川武术大全》而跻身全国“武术挖整十强”之列。除各级挖整组外,据张文广先生的《我的武术生涯》一书记载,1983年国家体委下发《全国武术挖掘整理工作计划》,要求“北京,……等六所直属体育学院,要把挖掘整理武术遗产列为重要的科研项目。完成一至两项拳械的系统整理工作”。现今仍可见北京体院《中国查拳》、沈阳体院《通背拳》等挖整成果。

1.2挖掘成果的“活态”展现

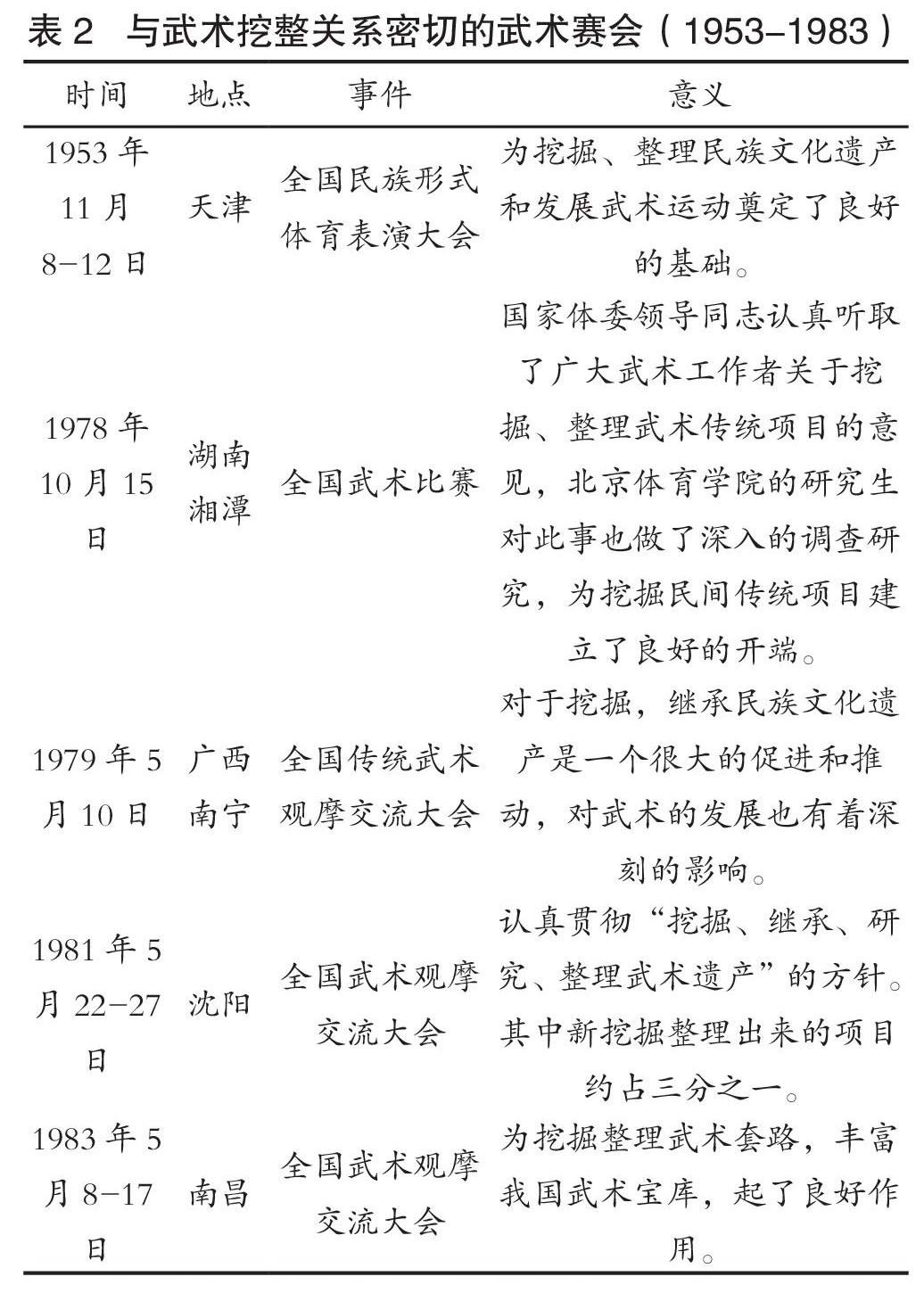

全国武术观摩交流大会是挖掘成果“活态”展示的主要形式,根据李成银先生《全国历次武术比赛简介》连载文章,1983年(含)前与挖整相关的武术赛会可简括如下(见表2)。

为了进一步推进武术的挖掘整理工作,1984年8月兰州全国武术观摩交流大会的演武仅限于传统项目,“许多武林前辈很受鼓舞”。1985年10月天津全国武术观摩交流大会上,山西队表演的弓力拳、日月风火圈,湖南队表演的螺旋拳、螺旋棍,青海队的八虎单拳、广西队的苗棍,云南队的蟋蟀拳和虎拳等,都是新挖掘整理出来的传统套路。到了1988年5月,尽管锦州全国武术观摩交流大会以“不举明分,而是强调开、收势”等举措来鼓励挖整工作,但因缺少地方特色而水平不高,据此总评长何福生认为“挖整工作还需继续深入”。除观摩交流大会外,挖掘成果也在其它场所呈现。据记载,福建省新挖整出的一套“五梅花拳”(也叫“尼姑拳”),参加了第一届全国农运会武术表演赛。

1.3挖整乱象及其纠偏

随着挖整的深入,有些乱象阻碍了工作的深入开展。如钟海明指出,有的人对挖整以“提倡创新”回避之,有的人“赶挖掘的时髦”,造假拳,立新门户;还有人以不足征信的故事代替史料考证拳种起源;更有甚者大搞封建门户宗派之风;也有积极考证者只做“文人考武”(指对考证对象缺乏亲身体会和深入了解)的表面工作。建议在武术挖整中要“坚持实事求是的科学态度,以精益求精的精神,进行艰苦深入的工作,进一步提高武术专业知识水平”。黄若谷指出,武术挖整的范围基本在于农村,但因封建宗法社会中确立的秘传特征,给挖掘工作带来许多困难,只有掀起一个农民群众自愿“献宝、献技、献资料”的热潮,才可以挖掘出精品。以上至少反映出两方面的问题:第一,有人利用挖整政策谋取个人私利;第二,挖整成果整体质量不高。

从史料来看,当时官方对上述情况也有清醒的认识。在承德举行的第一次全国武术挖掘整理成果汇报会上,在肯定工作成绩之余,徐才指出,挖掘整理工作是一项政策性和学术性很强的工作,要“坚持团结,反对分裂,坚持科学态度,反对故弄玄虚”,把挖掘整理工作进行得更扎实、更准确、更迅速。1985年6月的北京挖整工作会议后,中国武协负责人回答《中华武术》记者提问时指出,当前挖整工作的主要问题包括地区发展不平衡,对武术遗产挖整的时代意义和深远影响认识不足,在人力、财力上缺乏必要的保证,挖整政策不够落实,技术规格不够明确和统一等。尽管表述采用较为平和的官方化语言,但却充分表明,当时的领导部门对挖整存在的问题是有清醒认识和对策安排的。

2挖整的历史功绩

尽管挖整工作确有过失,但从当时的社会影响来看,其历史功绩值得肯定。

2.1形成了抢救优秀文化遗产的社会共识

武术挖整的影响波及当时社会多个领域,使得抢救传统武术成为社会共识。

其一,同时期创刊的武术类刊物始终坚持武术挖整的办刊宗旨。如《汴梁武术》在创刊号《前言》中指出,刊物的主要任务是“贯彻党和国家有关武术工作的方针、政策,用历史唯物主义观点挖掘、整理、研究和积累武术资料”,并将其作为“时代的要求,历史的使命”。《武林》杂志创刊号发刊词中说:“武林杂志的宗旨在于宣扬中国武术运动,发掘和整理中国武术遗产,……”,创刊三周年时重申“以挖掘、整理武术遗产,团结中外武术人士,促进武术发展和增强人民体质,丰富人民文化生活”的宗旨。《武林》从创刊到停刊,其中一直保留“拳种介绍”“技术精华”等介绍挖整成果的栏目。

其二,民间武术组织、中小学均把响应武术挖整作为重要任务之一。武当山武当拳法研究会将“挖掘、整理武当内家拳拳种、拳史”作为宗旨和活动任务的首要内容;海灯法师的故乡四川江油县于1983年4月23日成立的武术协会,旨在“把迫在眉睫的中华武术挖掘、整理工作积极认真地开展起来,为开创武术工作的新局面多做贡献”;当时的精武体育会总会以挖掘整理精武体育会优秀传统套路为己任,等等。1986年北京市武协主席刘哲与北京市东城区区长兰天柱说:“现在武术挖掘整理搞得轰轰烈烈,但在推广和普及方面还有很多工作要做,为使武术进一步社会化,就必须努力使它进人中小学的课堂!”兰当即表态“一定全力支持,可以首先在我们东城区搞试点”。

其三,部分地区基层领导对挖整十分重视,这类实例不仅在徐才《我们的历史使命》第一部分的官方总结中清晰可见,当时的杂志也多有描述。如广东肇庆地区某县领导专程探望老武术家铁海龙,并鼓励铁老“相信党的政策,解放思想,认真挖掘整理祖国珍贵的武术文化遗产,传授后一代,为造福人民,振兴中华作出自己的贡献。”另有一署名张建生的作者发文,控诉1984年10月登封县某工程队迁移少林碑刻时对文物造成严重破坏,指出“在全国范围内对武术遗产进行挖掘整理的今天,竞再次发生了这样严重毁坏少林古文物的事件,实在令人震惊”,并“要求有关方面对肇事者绳之以法”。这种在文革期间被称为“破四旧”的司空见惯之事,如今竟有人厉声谴责,可见挖整社会影响之大。

2.2促进了武术套路运动的改革和发展

其一,武术挖整引发人们对武术套路传统和新编关系的思考,促进了竞赛规则的完善。广东省武术队教练马志斌认为,应对传统套路要加紧挖掘整理,作为新编套路继承和发展的依据,针对新编套路中脱离传统的体操化、舞蹈化,他呼吁“发展和创新必须以继承传统为前提,而不能代替或挤掉传统!”作为当时有影响力的武术界人士,其观点引起了相关部门的重视。另一方面,传统套路的增多,又给竞赛判罚带来新问题。据当时的报道,武术挖掘整工作导致套路增多,为裁判评分增加了难度,以致运动员因不满裁判判罚而做出故意投掷器械的“暗算”之举。此外,1985年10月天津全国武术观摩交流大会和1985年广东武术表演赛期间,因对传统套路和自选套路认识胡乱,出现了对自选套路扣分的做法。马志斌于1986年发文《再谈传统与新编》,认为“如果只强调传统,挖掘所谓正宗而否定其演变和整理,把传统套路称为‘真功夫,把新编套路贬为‘花拳绣腿,抓住新編套路中一些只属于支流的倾向而加以否定,甚至以挖掘传统套路为名对新编套路进行否定,走向另一个极端”,明确提出“要挖掘、尊重、学习传统,同时要整理发展新编套路”。针对以上问题,有人提出,为鼓励挖掘整理与创新,建议武术竞赛表演性项目设特别奖。而之后1988年5月锦州的全国武术观摩交流大会也确实改变了奖励制度,“对老年人参赛的,除了优秀奖都给纪念奖”。

其二,挖整丰富了武术套路对外推广的内容,促进了传统武术的现代化进程。在对外交流中,人们也意识到武术挖整的积极作用。在看到日本太极拳技术水平提升之迅速后,赴日讲学归来的王新武认为,应采取有力措施挖掘、整理、普及、提高,保持技术优势。得益于十年武术挖掘整理的基础,河南省体委、省武术协会于1996年创编完成少林拳初、中级拳术和传统器械套路,使得少林拳在向科学化、规范化和竞技化的发展中迈出了坚实的一步。挖整结束10年后,人们在进行武术市场化发展的讨论时,仍不忘武术挖整工作为包括武术市场化在内的武术事业发展产生的基础性作用。

2.3对散打开展等工作的积极意义

在1982年的第二次全国武术散手研究会上,安徽大学蒋浩泉教授认为“武术挖掘整理是为了继承发展传统运动,其目的为了增强体质,为人民健康服务”,从而建议要保证散打安全。在挖整的高潮期,有人指出,散手技击是武术运动中的精华部分,要做好挖掘整理的工作,有必要欢迎前辈名师们不但在理论上作出指导,更要留下实打范例,以作后学之鉴。王长生感慨于拳师王宝善用洪拳中的跨虎式将洪拳武师曹忠君击败,他据此反思武术挖整应该充分挖掘武术技击之道,以在散打中体现武术特点。而王氏发表此番言论时,距离武术挖整第二次成果汇报会已过去六七年,足见挖整影响之深远。

此外,挖整也影响到武术的其它方面。如曾于久指出,武术挖掘、整理使武术成为“具有自身规律和技术范围的民族形式的体育运动项目”,对规范武术范畴、廓清武术概念具有重要作用。在挖整结束若干年后的第二次全国武术工作会议上,张耀庭在“十年的回顾”中,将武术挖整作为过去做的四件大事之一,认为“抢救遗产,全面挖整,摸清了家底”。接着,他在“九十年代武术工作的展望”中指出,要“遵循‘双百方针,继续挖掘整理武术遗产”,充分体现了官方对挖整历史意义和成绩的肯定。

3对挖整成果流失的思考

在原国家体委武术挖整组的领导和各级体委武术挖整组的积极参与下,武术挖整工作以巨大人力、财力的付出,换来了各省、自治区、直辖市编写的《拳械录》和《武术史志》等651万字、珍贵录像394.5小时、“三献”文献资料482本、古兵器392件、其它实物29件,可谓成果斐然。然而,时过多年,这些成果绝大多数并未整理出版甚至流失,成为人们指摘的焦点。

当时的挖整,除西藏自治区外(不包括台湾省)外,全国28个省、自治区、直辖市都成立了武术挖掘整理小组。笔者于2017年8月统计见于网络出售的武术挖整书面成果后发现,网络书商出售的武术挖整资料包括来源于北京、天津、上海、福建、广东、广西、河北、河南、安徽、辽宁、黑龙江、湖北、湖南、江苏、江西、宁夏、山东、山西、陕西、四川、浙江等21个省级挖整组和温州、张掖、泸州、湘西土家族苗族自治州等4个县市级挖整组的地方“武术拳械录”和“武术史志”类资料,出版时间跨度从1983年到1994年。武术省级挖整组涵盖了绝大部分的省份,但县市级挖整资料极为少见(《女人拳》来源不详)。所见出售资料绝少(仅有一两本)为公开出版,孤本资料大多备注“武协藏本”字样。以上情况也印证了马廉祯先生“据听到”的挖整资料下落传言(马廉祯《武术挖整思变》文中提到:“各省市挖整办都保留了一部分资料,有的甚至是一大部分。1986年以后,各地的挖整办陆续撤销,有的将挖整资料转给了文史办,有的则封存起来,留个别人继续保管和整理。再后来,各地的文史办也多被裁撤,挖整资料的归属便成了问题。据听到的情况,各地去向不一,这中间不免就有流失,有被个人顺手牵羊的可能,有的甚至流向市场,被人收购。”)不是空穴来风。笔者观察到,现存挖整资料尽管很珍贵,但常年有价无市,除去孤本资料价格较高的原因,这些资料以套路图文为主,反映拳种流变等对于研究者有价值的史料不多。另外也说明,如今普通武术爱好者获取信息的途径早已不限于书本,社会大众更是很少关注传统武术。

相比于武术挖整,戏曲挖整在成果保护方面做得要好很多。在文革之前的1961年9月20日,中华人民共和国文化部下发《文化部关于加强戏曲、曲艺传统剧目、曲目的挖掘工作的通知》(见百度百科“文化部关于加强戏曲、曲艺传统剧目、曲目的挖掘工作的通知”词条),展开对戏曲、曲艺的全国挖整工作。

此次挖整不仅成果丰硕,资料的保存、编辑出版工作也做得非常扎实,当时的《通知》即规定挖整资料至少由文化部保存一份复印件。至“文革”前,出版了各地区剧种的传统剧目选集共计671册,收入传统剧目4780种。这项工作在十年文革中中断,但1977年以后,山西、陜西、湖北、湖南等地又恢复这一工作,继续出版。(见百度百科“戏曲作品集”词条的“近代”部分。)由此可见,武术挖整资料散轶,尽管与资料保存机构(各级各地文史办公室)的变迁有关,但组织领导和具体工作落实、监督,尤其是后续资料保存、出版工作,确实做得不够到位。

4结语

历史上,无论是西方的英、法,还是东方的韩、日,其文化遗产保护基本上都是从普查开始的,所谓区别,也只是普查程度的粗细而已。所以,文化遗产大普查是各国文化遗产保护的基础,所以开展武术挖整是有理论和现实依据的。从过程来看,挖整功绩也不可否认:

首先,挖整充分动员了全国上下的力量,形成了巨大的社会影响;

其次,挖整成果的展示并未局限于“静态”的资料和实物,也通过以全国武术观摩交流大会为主的武术赛会进行了充分的“活态”展示;

再次,对挖整过程中出现的问题,官方有充分的认识并及时指示改进;

最后,挖整形成了保护文化遗产的社会共识,对武术套路、散打在不同方面产生了积极、深刻的影响。从结果来看,挖整成果流失,扼腕之余应深以为鉴。书面资料、录像、实物等有形遗产是传统武术传承的物质基础,面对武术挖整成果保护不力的事实,未来应从文化遗产保护的科学化上下功夫,尤其需要重视相关工作组织管理的科学化。