生产/流通企业视角下四川省医疗机构药品短缺原因分析及对策研究Δ

闫峻峰,吴姗,于楠,任智文,罗维楠,朱昶宇,武航海

(1.四川省医学科学院/四川省人民医院/电子科技大学附属医院/个体化药物治疗四川省重点实验室,成都 610072;2.电子科技大学医学院,成都 610054;3.成都市双流区妇幼保健院药剂科,成都 610200)

药品短缺是一个世界性的问题[1-2],世界卫生组织2012年的研究报告指出,有21个发达和发展中国家均受到药品短缺的影响[3]。目前我国的药品短缺情况也越来越严峻,如鱼精蛋白、巯嘌呤、青霉胺、尿激酶、甲巯咪唑、氯胺酮、溴吡斯的明等药品因各种原因导致断供,在全国各地不同程度地出现“一药难求”、药价飙升的现象[4-8]。药品的短缺会对临床用药产生不利影响,危及或延误医疗进程,损害患者利益。药品短缺可能出现在整个供应链的多个环节,从生产企业和流通企业角度出发,原料短缺、原料价格上涨、生产成本上涨、GMP注册等各种原因均有可能导致药品短缺。因此,本研究立足于药品供应环节,基于药品生产企业和流通企业视角就四川省(以下简称“我省”)医疗机构药品短缺的现状及原因进行调研和分析,为建立我省短缺药品供应保障机制提供参考。

1 药品短缺的定义

目前我国未对药品短缺的定义作出统一规定,因此参考既往研究[5,9-10],本研究将“药品短缺”界定为:由于各种原因导致的在一定地区范围和时间内,药品供给不能满足临床需求的状况,其涵盖了用量不确定、价格低廉、企业不常生产和在本区域经常性供应短缺的药物品种。

2 研究对象与方法

2.1 医疗机构药品短缺情况调研

2.1.1 调研对象 本课题组按地理位置和经济发展状况,将我省分为3类地区,并采用分层随机抽样方法在各类地区分别选择1~3个样本市作为代表,一类地区为成都市;二类地区为南充市、乐山市、绵阳市、泸州市;三类地区为民族地区阿坝州。每个代表市/州选择1家市/州一级医疗机构,市/州之下选择3个县一级的医疗机构,县之下再选择9个乡一级的医疗机构,并对其在2015年1月-2017年6月期间的药品短缺情况进行调研。本研究共调研了我省78家样本医疗机构,包括三级综合医院/专科医院13家、二级综合医院/专科医院22家以及基层医疗卫生机构43家(其中城市卫生服务中心10家、乡村卫生院33家)。样本的选择覆盖了我省经济发达和欠发达地区,具有一定的地区代表性。

2.1.2 调研方法 采用发放邮件的方式进行问卷调查,由药剂科或药品采购负责人填写药品短缺情况。问卷内容主要包括医疗机构的基本信息、药品短缺整体情况、具体短缺药品信息、短缺原因等4个方面。

2.2 药品短缺的生产/流通企业方原因调研

2.2.1 调研对象 根据78家医疗机构上报的短缺药品名单,查询具体品种涉及的生产企业及相关流通企业,将其作为调研对象。

2.2.2 调研方法 采用发放邮件的方式进行问卷调查与对部分企业进行现场实地调研相结合的方式,了解造成药品短缺的生产企业方和流通企业方的原因。首先,根据医疗机构短缺药品调查结果,对短缺药品涉及的生产企业及相关流通企业开展追踪问卷调查,问卷调查内容包括短缺药品信息、短缺情况、短缺原因等3个方面。收集短缺药品品种,统计并分析药品短缺与生产企业及流通企业如价格倒挂、撤网品种、配送地区距离、自然条件等因素之间的相关性;然后根据问卷调研结果,组织召开相关会议,听取专家意见,对部分药品(企业地址在省内者)的生产企业及相关流通企业开展座谈和实地调查。

2.3 数据统计分析

采用Excel 2010软件录入、整理数据,按药品短缺的原因进行相应的归类、统计和描述性分析。

3 结果

3.1 医疗机构药品短缺概况

本次调研共向入选医疗机构发放78份调查问卷并全数回收,回收率为100%;回收问卷全部有效,有效率为100%。78家医疗机构中有10家未上报药品短缺情况,其余68家共上报了206种药品,共计240个品规出现短缺。与国家卫计委于2017年8月在全国范围内调查的短缺药品目录比较,有39个品规相同。仅有6种药品同时在5家及以上的医疗机构出现短缺,其中炉甘石洗剂短缺频次最高(14次),重酒石酸间羟胺注射液次之(7次),而盐酸异丙肾上腺素注射液、利血平注射剂、阿托品注射液、季德胜蛇药片短缺各5次;其余品种出现短缺的频次均不高于4次。这表明我省没有出现药品大范围短缺现象。

对上报的240个品规的短缺药品进行分类:(1)按短缺时间分类,短缺时间<3个月的共90个品规(占37.50%),短缺时间>12个月的共78个品规(占32.50%),短缺时间呈现“暂时短缺”和“长期短缺”两种极端现象;(2)按药品价格分类,短缺药品主要集中在50元及以下区间(212个品规,占88.33%),采购价<5元的共81个品规(占33.75%),5~10元的共34个品规(14.17%),>10~50元的共97个品规(占40.42%);(3)按药品剂型分类,短缺药品多为注射剂(95个品规,占39.58%)和口服制剂(84个品规,占35.00%),均为院内常用制剂;(4)按采购类别分类,短缺药品多为直接挂网药品(154个品规,占64.17%),包括常用低价药品、急救/抢救药品、妇儿专科药品、常规上网限价药品等;(5)按药理作用分类,主要为抗感染药物(35个品规,占14.58%)、中枢神经系统药物(30个品规,占12.50%)、心血管系统药物(28个品规,占11.67%)、专科用药(主要包括皮肤科、眼科、耳鼻喉科及口腔科用药,27个品规,占11.25%);(6)按基本药物/非基本药物分类,根据《国家基本药物目录(2018年版)》,短缺药品主要为基本药物(176个品规,占73.33%),而非基本药物有64个品规(占26.67%)。

3.2 药品短缺的生产/流通企业方原因调查结果

3.2.1 调研概况 本课题组对短缺药品涉及的生产企业和流通企业进行追溯调研,共获得212个品规的短缺药品调研结果。其中,向短缺药品涉及的生产企业共发放140份调查问卷,向相关流通企业共发放68份调查问卷,问卷均全数回收且全部有效,回收率和有效率均为100%。

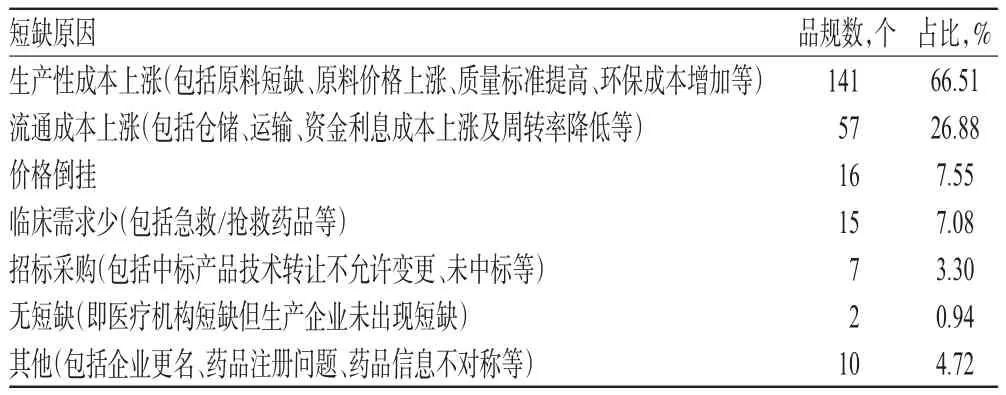

3.2.2 生产企业方药品短缺原因汇总 从生产企业的角度出发,造成药品短缺的原因主要为生产性成本上涨(占66.51%)和流通成本上涨(占26.88%),详见表1(注:由于存在同一个品种可能同时存在2种及以上短缺原因,因此品规数之和大于212个。下表同)。

表1 造成药品短缺的生产企业方原因分类统计Tab 1 Classification and statistics of the reasons for the drug shortage from pharmaceutical manufacturers

3.2.3 流通企业方药品短缺原因汇总 从流通企业的角度出发,造成药品短缺的原因主要为货源供应不足或缺货(占75.47%)和库存管理问题(占16.51%),详见表2。

表2 造成药品短缺的流通企业方原因分类统计Tab 2 Classification and statistics of the reasons for the drug shortage from distribution enterprises

4 讨论

4.1 药品短缺的生产/流通企业方原因分析

通过问卷调查及实地调研结果,笔者认为导致药品短缺的生产/流通企业方原因复杂多样,主要有以下几点。

4.1.1 生产性成本的提高 包括原料短缺、原料价格上涨、质量标准提高、环保成本上升等。吕英刚等[11]通过对某企业代表性药品2008-2010年的生产成本研究后发现,原辅料及包材的成本占比连续3年分别为47.62%、48.05%、48.41%,接近生产成本的一半。本次调研发现,原料所占成本比例较高,甚至有药品的原料成本占了制造成本的50%以上。原料药成本上涨、市场供求关系变化及恶意垄断都会导致原料药价格不断上涨,进而影响生产企业成本;而且有的品种因自身特殊性,如以血浆为原料的各种血液制品(如人血白蛋白、破伤风免疫球蛋白、抗蛇毒血清、凝血因子制剂等),更易受到原料来源的限制。原料短缺造成的药品长期供应紧张,是造成药品短缺的一个重要原因[12]。此外,药品行业质量标准的提升也给企业带来了严峻的考验。2015年版《中国药典》的出台在提高了药品质量标准的同时,也不可避免地增加了企业的生产成本。生产企业为满足生产的标准而需要对生产设备、生产工艺等进行升级改造,而在限期内未达标准的药品(如甲氨蝶呤片、注射用长春新碱等)的生产企业,不得不暂停生产,这也造成了市场的供需失衡。

4.1.2 流通成本的提高 药品的流通涵盖了从生产到使用的各个环节,故流通成本不仅包括了仓储、运输等显性成本,还包括资金利息、资金垫付、货物积压、设备配置及老化、时间等隐性成本[11]。流通企业出于利润考虑会优先满足利润高(价格高、配送便捷)的配送路线。而在国家推行“两票制”政策的现状下,基层医疗机构,特别是偏远的山区和交通不便的地方,因配备的多是基本药物,且用量少、价格便宜,使得相应流通企业的配送成本升高、利润摊薄,导致其配送积极性下降。另外,跨区域药品统筹和配送管理缺乏等也会影响药品的配送。

4.1.3 价格倒挂 在2015年6月1日国家发改委取消药品最高限价政策和低价药品目录出台之前,生产企业的利润本就薄弱,配送企业的利润相应更低,药品价格倒挂的现象长期存在。流通企业对这类低利润药品的销售主要动机是医院对于这类品种的迫切需求,而非利润使然,因此会出现搭售、惜售及限制销售的情况,增加了价格低廉药品供应的不稳定性和不确定性。在此次药品价格改革以后,市场上部分品种有了涨价的空间,但同时也伴随着价格调整频率和幅度的增高。例如,广西河丰药业有限责任公司生产的乳酸依沙吖啶注射液(2 mL∶50 mg)在2015年7月到2018年7月期间,价格从0.75元/支经历5次调价至93.83元/支。一些品种由于原料掌控在少数生产企业手中,另一些品种由于生产企业少而被一级代理商控制,使其市场价格变更过快,甚至有些品种的价格出现了巨大的涨幅。而医院采购又必须执行网上挂牌价格,使得医院的直接供货商经常出现供应短缺或停止供应的现象。

4.1.4 库存管理问题 企业药品库存过多会造成药品积压,增加管理成本,导致药品浪费;库存过少,又可能导致药品供不应求,严重时会造成药品短缺、药价飙升,损害患者利益。尤其是临床用量不稳定或需求较少的急救/抢救药和“孤儿药”等,由于难以估计患者的用药需求,容易造成浪费,使得其储备量偏少,可能难以满足临床实际用药需求。

4.1.5 招标采购问题 我省短缺药品多数为基本药物,均需通过网上招标采购,由各地卫生主管部门组织药品招标并制定招标价。而目前我国医保目录和药品招标倾向于选择低价药品,缺乏对投标企业的客观评价体系,有“药价越低越容易中标”的趋势。在招标过程中,生产企业往往出于市场竞争的考虑以压低价格的方式来力求中标,使其本就薄弱的利润被进一步压低;中标后又因成本的上涨、利润太低甚至亏本弃标而拒绝供货,或者放弃供应某些地区的中标药品,使得低价药品往往被迫退出市场[12]。在本次实地调研中发现,未生产或者以各种理由减产药品的企业占很大比例。在发改委取消药品最高限价前,这类药品长期价格偏低(如平阳霉素),而随着成本的增加,许多生产企业早已停产多年,或者虽中标但已停产或转产其他品种。在2015年6月的药品价格改革以后,虽然许多药品进入急救/抢救药品和低价药品目录,招标采购放开了对这类药品的价格控制,但由于长时间的停产,导致原料生产商的缺乏、价格上涨缓慢,再恢复生产难度大。

4.2 应对措施与建议

针对我省的药品短缺现状,笔者提出以下建议,期望能使患者用药风险和医疗成本支出最小化,防止药品短缺现象进一步恶化。

4.2.1 完善药品招标定价制度,调动企业积极性 根据我省药品短缺现状,需深入调查企业的生产、配送成本及合理利润空间,制定科学合理的药品定价政策,充分发挥市场调节机制,允许短缺药品根据定价政策适当提高价格[13-14],提高企业生产和配送的积极性,促进生产流通,保障药品供应。积极探索参与由国家统一调控、省际合作、省内医疗卫生机构联合的价格撮合等措施,高效率地解决药品短缺问题。与此同时,还需加强药品价格监管,防止这一过程中的过度溢价。对于价格调整幅度大、调整频繁以及存在地区差异化的短缺药品,应在必要时开展成本价格专项调查,以便为后续多区域价格撮合,解决短缺问题提供依据。

4.2.2 完善企业短缺药品预警机制,加强信息沟通目前我省依托省药械采购监管平台建立了短缺药品多源信息采集与预警机制,并结合实际情况建立了省级短缺药品清单管理制度,确定本地化短缺药品目录并及时更新,实现了短缺药品保障工作的精细化管理[15]。所有参与药品集中采购活动的药品生产、流通企业以及原材料供应企业因各种原因(原料短缺、企业生产线改造、药品GMP认证或调整生产品种等)发生挂网药品供应量不足、供应不及时、不能及时足量满足医疗机构临床需求时,应及时在药品短缺信息平台上填写生产/配送企业药品短缺预警信息表,提供相关证明材料,并接受药品短缺原因调查。对实际存在而生产/配送企业无法解决的问题,由政府出面进行协调;而对于恶意哄抬物价、虚假上报等违法行为,政府将加大处罚力度。由此,政府可加强药品供给方与临床需求方的对接,避免供需信息沟通不畅导致的药品短缺,并及时协调组织生产,有效保障市场供给。如此,既提高了市场资源配置,又强化了政府公共服务管理职能。

4.2.3 建立短缺药品储备机制,组织短缺药品的应急生产 由政府主导构建药品供应链全局参与的短缺药品储备制度,加强临床必需且不可替代的药品、低价药品、急救/抢救药品的省、市(州)级储备,按实际平均用量进行动态替换储备。省级短缺药品承储企业应按照全省1~3个月的平均用量进行储备;市级层面重点对存在较大短缺风险的急救/抢救类药品(省级储备以外)进行储备,由市级短缺药品承储企业按照该地区1~2个月的平均用量进行储备。卫生行政部门调研短缺药品清单内生产企业的技术和产能情况,对企业信息进行备案登记,以便组织短缺药品的应急生产。

4.2.4 加强短缺药品供应链管理,净化市场不良风气对因原材料供应短缺、企业生产线改造、企业调整生产品种、流通企业不愿配送等因素造成的药品短缺问题,应通过政策倾斜鼓励原材料供应[16]。同时,要求在省级采购平台上交易的独家或仅两家生产的药品企业在停产前6个月进行信息备案,避免造成“绝对短缺”。此外,对于原材料合格率低、市场垄断等混乱的情况、流通环节中间商蓄意囤积药品抬高药价的现状,政府应加强管制,严厉打击此类现象,净化市场不良风气。

4.2.5 完善短缺药品紧急处置办法,提高短缺药品的供应保障能力 综合临床必需、用量小或交易价格偏低、企业生产动力不足等因素,由卫生行政部门遴选定点生产品种,招标确定定点生产企业,鼓励定点生产企业建成集中生产基地,实行直接挂网采购;同时,针对药品相关标准变化、认证改造等导致企业停产以及临床需求突然增加等情况,协调有资质的企业应急生产;支持相关企业技术改造升级,鼓励综合实力强、小品种药品批准文号较集中的企业申报建设国家小品种药物集中生产基地;支持各方积极参与,推动企业履行社会责任,保障药品的可持续稳定供应。

综上所述,生产/流通企业方短缺是导致药品短缺的重要原因,经济、制度等多因素的影响决定了解决药品短缺不能诉诸于单一、简单粗暴的方案,而应通过多部门协同合作综合管理生产企业和流通企业,加强制度建设,保障临床持续获得安全、有效的药品。