绿色技术创新驱动经济转型的策略研究

陈艳春 韩伯棠 周颖

摘要:随着中国经济发展进入新常态,技术创新与经济转型的研究也被注入了新的约束条件。在新经济条件约束下,绿色技术创新驱动经济转型的微观作用机制、调控手段及其造成的结果差异成为研究的重点。首先,从中国经济转型情境的特点出发,对绿色技术创新驱动经济转型的过程进行解构。其次,以解构的经济转型过程为基础,提出假设条件,在熊彼特“创造性破坏”模型基础上,构建一个包括三条主线,两类技术,三种状态的理论模型,分析绿色技术存量、工资率和排污费率等因素对经济转型的启动条件、转型速度和经济增长率的影响。考虑中国当前既要稳定经济增长又要控制污染的情境,提出依据经济梯度、充分发挥低碳示范区引领作用并分区施策的转型策略。

关键词:绿色技术创新;经济转型; 内生经济增长模型

中图分类号:F323.214 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2019)03-0094-07

一、引言

从2000年开始,中国政府就采取措施引导转变经济发展方式。实现经济转型的途径很多,但技术途径被认为是见效最快、可操作性最强[1]的方法,因此,从技术途径促进经济转型成为研究的热点。然而,随着中国经济发展进入新常态[2],在新的经济条件约束下,绿色技术创新驱动经济转型的调控手段及其造成的结果有哪些差异,政策应该如何调整,就成为研究的重点。

技术创新驱动经济转型的理论研究主要集中在对内生增长模型和新经济地理模型的扩展上,如在Grossman和Helpman[3]开发的产品种类增加和产品质量提高模型中加入空间元素,研究技术创新对经济转型的影响。Sochirca等[4]开发了包含水平与垂直技术研发的技术创新模型,分析经济增长、技术创新和产业结构转型的关系。Duranton[5]把Grossman和Helpman开发的空间质量阶梯增长模型嵌入到一个城市框架,描述了离散的技术创新导致产业结构调整和经济转型的过程。这些模型均没有考虑技术的环境效应的差异性。

考虑到技术的环境效应差异,Hart[6]将技术分为绿色技术和非绿色技术,在内生增长模型基础上,研究了两种技术创新对经济增长的影响。Smulders等[7]在熊彼特“创造性破坏”模型的基础上,认為企业对技术的采纳过程也就是技术创新扩散过程,描述了由手工技术、节省成本的技术向绿色技术转型的路径。

前沿的绿色技术创新主要集中在高收入国家[8],国外学者研发的经济技术模型主要考虑前沿性技术创新。中国是发展中国家,追赶性技术创新多于前沿性技术创新[9],目前还没有适合中国经济转型情境的理论模型。因此,笔者从中国经济转型情境的特点出发,构建符合中国情境的理论模型,进而给出转型策略。

二、经济转型过程解析

经济转型是指通过技术进步等因素促进经济增长方式的转变[10]。该定义说明经济转型的过程中有两条主线,一是技术进步,二是经济增长。在环境约束下,经济转型的过程实质上是碳排放增长与经济增长相脱节的过程[11]。因此,在经济转型的过程中还要考虑污染排放。至此,经济转型的过程应该包括技术进步、经济增长和污染排放三条主线。既然考虑到环境效应,还应该针对技术的环境效应差异进行分类,笔者将技术分为绿色技术和非绿色技术。

再者,经济转型是一个过程,也是绿色技术逐渐被采纳、非绿色技术逐渐被替代的过程。绿色技术的采纳也不是瞬时完成的,是学习的过程,因此,需要用学习的角度来研究绿色技术采纳的过程。在确认绿色技术具有吸引力的情况下,该过程取决于企业的学习[12]。因此,根据学习的过程来划分阶段,要有初始状态、中间过程和结束状态三个环节。借鉴Smulders等人的研究成果,考虑到中国当前的技术、经济状态,从便于分析的角度,在经济转型的初始点,假设全部是采用非绿色技术进行生产的污染企业;在结束点是全部采用绿色技术进行生产的生态企业。上述过程定义主要基于以下考虑:第一,中国目前处于工业化中后期[13],工业化生产技术普遍被采用;第二,中国普遍收取排污费并进行研发补贴[14];第三,中国从2008年开始建设低碳示范城市[15],这些低碳示范城市是中国的绿色技术先行者;第四,技术知识对经济增长的贡献虽然与发达国家相比还比较低[16],但是技术知识已经成为经济增长的主要驱动力。

综上所述,经济转型的过程是一个绿色技术不断被采纳的学习过程,包括技术进步、经济增长和污染排放三条主线,涉及污染企业和绿色生产企业两类,包括初始状态、学习过程和结束三种状态。

三、绿色技术创新驱动经济转型的模型构建

(一)模型的基本要求

根据经济转型过程的解析,模型至少应满足以下几个条件:第一,应该区分一般技术和绿色技术,模型中至少包含两类技术交替的过程。第二,便于分析政策工具的作用。中国在向绿色经济转型中,地区间的经济发展水平、研发补贴、工资等存在显著差异,要考虑这些差异对从一种技术经济范式向另一种范式过渡的条件的影响。第三,模型具有新熊彼特模型的特点。阿吉翁、霍依特[17]认为新熊彼特模型具有可持续增长的特点。Smulders[7]的研究表明,熊彼特式内生增长模型,侧重技术转型对经济增长的影响,适合研究技术经济范式与可持续增长问题。

(二)基本假设

针对中国目前的实际情况,同时为了简化研究,笔者做出以下假设:第一,假设生产中存在两类技术。1代表非绿色技术,该技术在初始阶段之前出现,该类技术创新是为了节省成本。对于采纳该类技术的企业,每单位产出需要?浊<1劳动,每单位产出的污染排放是1单位。2代表绿色技术,该技术在转型阶段初期出现,采纳该类技术的企业每单位产出需要劳动为?酌<1,没有污染排放。第二,在任何时刻,企业可以处于三种状态之一:状态0表示这些行业还没有采纳绿色技术;状态1表示先行者已经采纳绿色技术,状态2表示企业已经成功采用绿色技术生产,成为生态质量生产者。用nF0、nF1和nF2表示处于三个状态的企业数量,初始状态为:nF0=1,nF1=0,nF2=0。第三,在经济体中,劳动力总数为L,每一个体提供1个单位的劳动力,他们具有C-D型跨期时间偏好的效用函数。第四,政府将对污染排放征收排污费或环境税,同时税收的收入作为激励环保技术创新的补贴资金来源。第五,研发具有不确定性,与知识存量和研发投入正相关。

(三)模型的结构

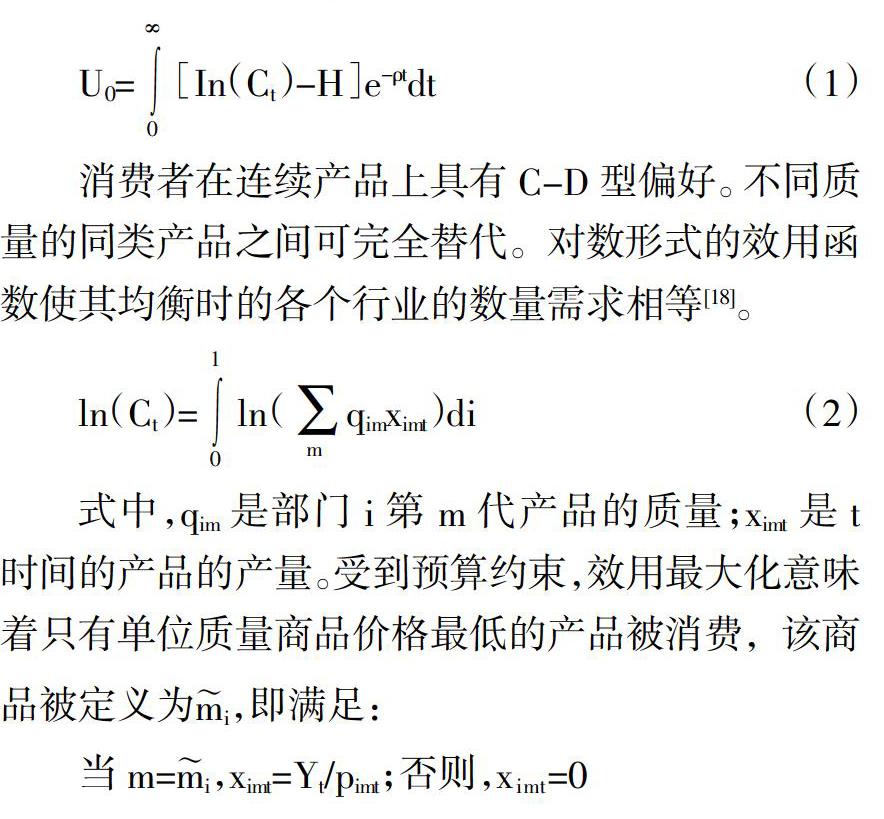

1. 代表性家庭的效用函数。代表性家庭的效用如式(1)所示。?籽是折现因子,C是消费指数,t是时间指数,H是排放损害。

消费者在连续产品上具有C-D型偏好。不同质量的同类产品之间可完全替代。对数形式的效用函数使其均衡时的各个行业的数量需求相等[18]。

式中,qim是部门i第m代产品的质量;ximt是t时间的产品的产量。受到预算约束,效用最大化意味着只有单位质量商品价格最低的产品被消费,该商品

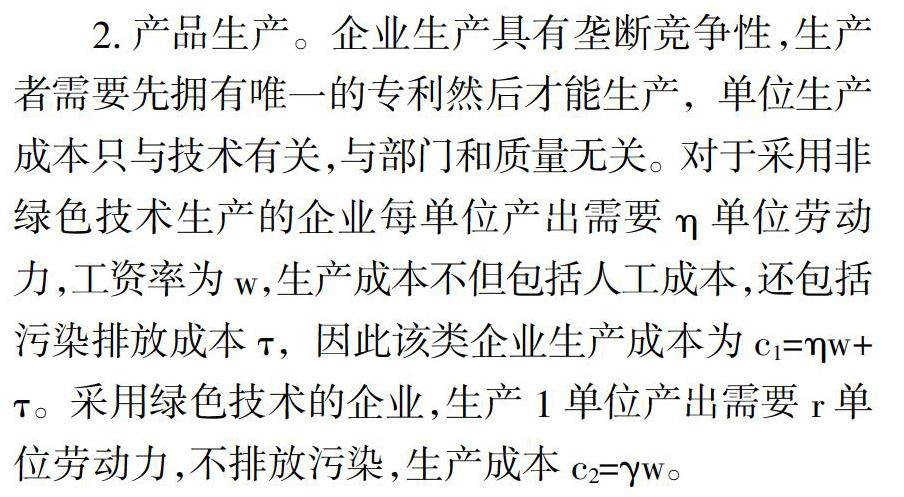

式(3)中,Yt是部门的消费支出,pimt是时间t商品i的质量为m的商品的价格。效用最大化时满足[18]:

2. 产品生产。企业生产具有垄断竞争性,生产者需要先拥有唯一的专利然后才能生产,单位生产成本只与技术有关,与部门和质量无关。对于采用非绿色技术生产的企业每单位产出需要?浊单位劳动力,工资率为w,生产成本不但包括人工成本,还包括污染排放成本?子,因此该类企业生产成本为c1=?浊w+?子。采用绿色技术的企业,生产1单位产出需要r单位劳动力,不排放污染,生产成本c2=?酌w。

在初始点,全部是采用非绿色技术生产,企业通过创新不断提高产品质量,质量创新以?姿倍提高。企业之间进行的是伯川德竞争,处于领导地位的公司设置限价等于竞争对手纠正质量差别的成本,因此,质量改进型的污染企业设置价格为?姿c1。最先采用绿色技术的公司,成本是领先的,设置价格等于他的竞争对手的成本c1。质量改进型企业的利润可以表示为:

对于绿色生产型公司,利润可以表示为:

设企业生产制造中雇佣的劳动力为Lx:

3. 部门的研发。在进行采纳性研发之前,企业要先寻找可以采纳的绿色技术,概率为?姿0,在通过观察后,成功采纳的概率是?覬。采纳成功的企业nF2可以成为标杆,增加采纳成功的概率[19]。企业由状态0到状态1转移比例为:nF0=(?覬nF2+?姿0)。在采纳性研发中,需要α单位的劳动,还需要一定的技术存量。设Lgk是k类企业中从事研发的劳动力数量,研发的速率l为:

式(8)中,A2是企业拥有绿色技术的存量。

企业从状态1成功轉移到状态2的比例为:nF1l。考虑到nF1+nF2+nF0=1,则:

公司的价值由无套利方程决定,在没有进入壁垒时,公司开发的各种设计的价值等于开发成本,即νk=αw。

由于创造性破坏,质量提高型的公司有被替代的风险,由此带来的损失为Sk,替代的速率等于研发速率,即Sk=τνk。

4. 劳动力市场。劳动力总体为L,没有弹性,用于研发和生产制造。Lgk是从事k类技术研发的劳动力数量,Lx是制造生产的劳动力,市场出清条件为:

L=Lx+∑Lgk (12)

(四)经济转型的启动条件及影响因素

1. 经济转型的条件。向绿色经济转型中,主要有两种类型的公司。采纳绿色技术的公司不受环境管制,但是采纳是有成本的。企业是否会采纳绿色技术,成为绿色技术先行者,需要考虑的条件是,绿色技术的采纳收益是否足够大,即当πF2>πF0时有采纳发生。因此,根据利润公式(5)和(6),可以得出:

经过整理,绿色技术的效率应该满足如下条件:

从式(13)可以看出,绿色技术的生产率是影响绿色技术采纳的决定性因素。尽管绿色技术的生态效益高,但是由于经济效益低,企业是不愿意采纳的。排放费的收取和研发津贴对企业的经济效益具有调节作用,因此在研发补贴不变时,适当的提高污染费可以促进企业采用绿色技术。

2. 经济转型的速度。根据式(9)和(10),企业从状态0成功转移到状态2的速度就是经济转型的速度。在该过程中,转型的速度与采纳性研发速率成正比。采纳性研发与知识存量成正比,因此,在其他条件不变时,拥有更多绿色技术存量的企业将在转型中首先突破经济效益门槛,成为绿色先行者。同时,随着采纳绿色技术的企业增多,知识存量逐渐增加,采纳绿色技术的企业成功率更高。因此,中国建立低碳示范区,通过政策扶植一些企业,通过树立标杆,可以降低企业寻找目标的难度,有利于提高转型的速度。而且,转型速度随着采纳性企业增多,速度将逐步加快。

3. 经济转型中的经济增长。根据式(11),经济增长率为:

可以看出,在转型的起始点,A1>A2,当其他条件不变时,经济增长因为采纳性研发,经济增长速度出现跳跃性下降。当A1=A2时,经济增长速度回到采纳之前的初始水平。在A1 4. 经济转型中的环境污染。在经济转型中,只有那些还没有采纳绿色技术进行生产的企业有污染排放,可得: 可以看出,技术对污染排放有正向效应,随着处于状态0的企业份额逐渐降低,污染逐渐降低。如果η比较大,采用非绿色技术进行生产收入高,进行有污染的生产的人数Lx增加,绿色技术采纳性研发的人数减少。如果η较小,相反的情况将发生,采纳速度将更快,以Lx表示的规模下降。当γ>η时,采用绿色技术生产比采用非绿色技术生产的回报更高。 四、绿色技术创新驱动经济转型的实践 (一)数据收集与整理 1. 绿色技术创新及其存量的测度。绿色技术创新的测度借鉴Popp[20]和Jaffe[21]等人的做法,以OECD[22]2011年出版的绿色技术专利统计战略中给出的关键词构造检索式,在中国知识产权局网站,通过表格检索,以发明专利统计数据测度绿色技术创新。例如统计北京市2010年的绿色技术创新检索式为:F XX(废气/TX+废水/TX+废物/TX+垃圾/TX)×(处理/TX+清除/TX+净化/TX+回收/TX+利用/TX+处理/TX+除去/TX)+太阳能/TX+风能/TX+燃料电池/TX+热能/TX+生物质能/TX+溢油/TX×去除/TX)×(11/CO)×(2010/AD)。根据该检索式,可以统计出每个省份各个年度的绿色技术专利数,进而按照永续盘存法计算绿色技术创新的存量。检索各省份每年总的专利申请量,计算绿色技术创新所占的份额。

如图1所示,绿色技术专利呈现出由东部向中西部递减的阶梯特征,差异十分明显。绿色技术专利从2002—2004年出现较小辐波动。这两年的重要事件是2002年1月《排污费征收使用管理条例》通过国务院第54次常务会议,2003年1月2日起施行。有绿色技术专利自2007年起增长明显加速,可能的原因是2007年爆发经济危机,世界各国均增加绿色技术研发投资,促进绿色技术创新增加。同时,我国自2008年开始创建低碳示范区,加大对重点城市的绿色技术创新投资。如式(13)所示,排污费和研发投资对绿色技术创新有一定的推动作用。

2. 绿色技术创新的采纳。根据Andrew J.Nelson[23]的研究,选择基于技术流动来测度绿色技术扩散。考虑到数据的可得性,从国家统计局网站获取2002—2011年专利实施许可合同,根据绿色技术的关键词提取符合条件的记录共72 071条。然后,根据合同的受让方和接受方名称查询其所在地区,进而将技术许可根据受让方和技术许可方所在的地区进行分类,每个地区的数据按照年份排序。

统计数据表明,北京、浙江、江苏、广东、山东和上海处于第一梯队;湖北、湖南、安徽和四川、辽宁等省处于第二梯队;最少的是青海、甘肃、宁夏和西藏地区,几乎没有接收其他地区的绿色技术许可。从整体上看,绿色技术采纳主要集中于东南沿海地区,这些地区的经济发展水平比较高。绿色技术创新的采纳与经济发展水平之间紧密关联,传统的技术扩散的地域临近效应没有体现出来。

3. 经济转型指数的测算。国内对经济转型效应的测度有两种:一是采取综合评价指标法,如张建伟[24]以专利产出表征技术创新,以单位能耗工业总产值、单位气体污染工业总产值、单位水污染工业总产值、单位固体污染工业总产值来考察技术创新的经济转型效应。二是采取脱钩指数法,如金乐琴等[11]给出低碳经济转型的评价指标是碳排放强度和脱钩弹性系数。为了便于对比,笔者采用单位能耗工业总产值、单位气体污染工业总产值、单位水污染工业总产值、单位固体污染工业总产值来考察经济转型的效果。首先对这些指标进行倒数处理,再把这些指标合成为一个经济转型的综合得分。经济转型指数表明,东部转型指数最高,西部最低。

(二)绿色技术创新与经济转型的关系

圖2给出了绿色技术创新份额与经济转型的关系。可以看出,在绿色技术创新份额比较低时,经济转型指数变动不大,2009年是一个转折点,在这之后,绿色专利申请数量增长加速,年增长率达到30%,远高于非绿色技术增长率,经济转型指数增长率相比份额增长率更快。Christian Soltmann[24]应用OECD国家的行业数据拟合了绿色技术创新与行业产出的关系,发现OECD国家行业经济转型的条件行业绿色技术专利的存量达到3 014件。式(13)虽然给出了经济转型的启动条件,但由于中国各区域绿色技术存量差距较大,不可能有一个统一的转型条件,适合分区施策。

(三)绿色技术创新的采纳与经济增长

图3给出了绿色技术创新的采纳与人均GDP的关系,在人均GDP水平比较低的阶段,相应的绿色专利实施许可合同数量也比较低,随着人均GDP增大,绿色技术采纳增加。人均GDP比较低的阶段点比较密集,这是因为中国大多数省市经济水平和采纳比率都比较低。两者关系的转折点是2008年,绿色技术创新的采纳迅速增长,人均GDP向下略有波动。式(15)表明,采纳绿色技术创新需要研发投入,对经济增长有负向影响,对绿色技术创新采纳速度的调控也是对经济增长速度的调控。

五、经济转型的策略

理论与实践的研究表明,绿色技术创新是驱动经济转型的主要动力,绿色技术的相对生产效率,即绿色技术创新的份额是经济转型启动的主要条件,经济转型的速度受到绿色技术创新采纳速率的影响,但是采纳绿色技术创新又对经济增长有负向影响。考虑到中国的具体情境,笔者提出如下建议。

(一)依据经济梯度推动经济转型

依据戴维提出的刺激—反应机制,潜在的企业采纳绿色技术创新的过程是因为经济刺激达到了企业盈利的临界水平[25],而且随着干中学边际成本逐渐降低,效益越来显著。随着企业社会责任等认识水平的提高,企业重视综合效益,但是企业对于各种层级高新技术的选择主要取决于经济效益。

促进经济转型的途径有两个:一是加大研发补贴;二是提高排污费与工资的比率。从目前中国实际情况来看,排污费和国家研发补贴是调解经济收益的重要杠杆。从市场角度来看,这两者同样是影响企业产品价格的重要因素。在我国排污费率全国一致时,企业所在地区工资率越高,企业采纳绿色技术越有利可图。在我国,东部沿海地区的工资率高于西部地区,经济转型也从东部地区开启。我国绿色技术专利和绿色技术专利实施许可的分省统计数据也证明了这点,因此沿着经济梯度,采取适度经济刺激,主动实现经济转型是可行路径。

(二)增加绿色研发投入,提高绿色技术效率是实现主动转型的关键

模型还表明,实现经济转型还与绿色技术和非绿色技术的比值有关。只有当y>n时,采用绿色技术生产比采用非绿色技术生产的回报才会更高,企业才是真正的主动实现经济转型。与绿色技术效率直接相关的是技术存量,当前中国绿色技术专利增长率大于非绿色技术增长率,但是绿色技术创新的份额还在3%以内,与发达国家占20%~30%的比例有很大差距。在这种情况下,企业进行非绿色技术研发的收益更高,加上绿色技术研发的沉没成本高,风险大等特点,企业在绿色技术研发方面的投入不足。因此,国家需要加大绿色技术研发的投入。

(三)充分发挥低碳示范区的引领示范作用

中国的绿色研发基金相对较少,国家在绿色技术研发投入方面不能普遍撒网,应该重点扶持,典型的是对低碳示范区的启动基金的投入。截止到2018年底,我国的低碳示范区建设已经走过10个年头,占地级以上城市的7%左右[26]。低碳示范区相当于在绿色技术采纳的初始阶段增加绿色样本的数量,从而增加了成功采纳绿色技术的企业数量,采纳成功的企业又成为新的学习样本,继续增加发现样本的概率,可以使采纳速度继续加快。当nF2接近1时,外生增加样本,对于采纳的激励作用非常小。事实也证明,低碳示范区已经为经济转型起到了一定的示范作用,不过这种示范效应会随时间逐渐衰减。

(四)控制经济转型速度,平滑经济增长

模型表明,经济增长水平随着nF1和nF2先下降后上升。nF1是采纳绿色技术的企业份额,起点和终点均为零,最大值出现在曲线中间某一点。nF2是转型成功的企业份额,为逻辑斯蒂曲线,开始阶段加速,接近1时减速,最大的增长速度出现在曲线中间。值得注意的是,在初始阶段,nF1和nF2在相当长的时间内接近于零,此时对产出几乎没有影响。随着nF1增大,更多的企业进行采纳性研发,生产部门的人数下降,产出开始下降;当nF1达到最大值后,产出逐渐增加。

绿色技术创新驱动经济转型会对经济增长产生较大影响。因此,中国应该考虑到人们对经济增长的基本需求。如果在绿色技术存量比较低的时候政府强制企业采纳绿色技术,产出增长率会下降。在两者的技术存量相等时,经济增长几乎不受影响。在这种情况下,通过绿色创新实现经济转型会对经济增长速度产生较大影响。因此,中国应该考虑到人们对经济增长的基本需求,调节经济转型速度,稳定经济增长。

参考文献:

[1]冯之浚.依靠自主创新促进绿色发展[J].科学学研究,2011(1):1-2.

[2]姜鏘.习近平新时代中国特色经济思想:内涵、特质与意义[J].理论月刊,2018(10):31-36.

[3]Grossman G M, E Helpman. Innovation and Growth in the Global Economy[M]. Cambridge Mass.:MIT Press,1991.

[4]Sochirca L,Afonso O.Pedro M G.Technological-knowledge bias and the industrial structure under costly investment and complementarities[J].Economic Modelling,2013(32):40-45.

[5]Duranton G. Urban Evolutions:The Fast,the Slow,and the Still[J].American Economic Review,2007,97(1):197-221.

[6]Rob Hart. Growth,environment and innovation-a model with production vintages and environmentally oriented research[J].Journal of Environmental Economics and Management,2004,48(3):1078-1098.

[7]Smulders Sjak A, Bretschger, Lucas, et al. Economic Growth and the Diffusion of Clean Technologies:Explaining Environmental Kuznets Curves[EB/OL]. http://ssrn.com/ abstract=887323,2005-01-21.

[8]Dutz M A,Sharma S. Green Growth,Technology and Innovation[R].World Bank,2012.

[9]Hall B H, C Helmers. The role of patent protection in(clean)technology transfer[J].Santa Clara High Technology Law Journal,2010,26(4):487-532.

[10]林毅夫.经济转型离不开“有为政府”[J].文史博览(理论),2013(10):1.

[11]金乐琴,吴慧颖.低碳经济转型的轨迹与路径:中日韩的比较及启示[J].经济学家,2013(1):93-99.

[12]Kim Linsu.Imitation to Innovation:the Dynamics of Korea's Technological Learning[M].Boston:Harvard Business School Press,1997.

[13]焦长权,董磊明.从“过密化”到“机械化”:中国农业机械化革命的历程、动力和影响(1980—2015年)[J].管理世界,2018(10):173-190.

[14]李永友,沈坤荣.我国污染控制政策的减排效果——基于省际工业污染数据的实证分析[J].管理世界,2008(7):7-17.

[15]庄贵阳,周枕戈.高质量建设低碳城市的理论内涵和实践路径[J].北京工业大学学报(社会科学版),2018(5):30-39.

[16]马歆,等.环境规制约束下区域创新对碳压力水平的影响研究[J].管理学报,2019(1):85-95.

[17]菲利普·阿吉翁,彼得·霍依特.内生增长理论[M].北京:北京大学出版社,2004.

[18]David M Hart. Beyond the Technology Pork Barrel?An assessment of the Obama administration's energy demonstration projects[J]. Energy Policy,2018(119):367-376.

[19]Peri G. Determinants of knowledge flows and their effects on innovation[J]. The Review of Economics and Statistics,2005,87(2):308-322.

[20]Popp David,Hascic Ivan,Medhi Neelakshi. Technology and the diffusion of renewable energy[J]. Energy Economics,2011(l33):648-662.

[21]Jaffe A B. Technological opportunity and spillovers of R&D:Evidence from firms'patents,profits,and market value[J].American Economic Review,1986,76(5):984-1001.

[22]OECD.Patent search strategies for the identification of selected environment-related technologies[EB/OL].http://www.oecd.org/environment/innovation,2011-03-13.

[23]Andrew J Nelson. Measuring knowledge spillovers:What patents,licenses and publications reveal about innovation diffusion[J].Research Policy,2009(38):994-1005.

[24]Christian Soltmann,Tobias Stucki,Martin Woerter. The Performance Effect of Environmental Innovations[EB/OL].https://www1.oecd.org/site/stipatents/3-2-Stucki,2012-12-12.

[25]李瑞娥,張海军.中国环境库兹涅茨曲线的变化特征(1981-2004)[J].西安交通大学学报(社会科学版),2008(4):35-43.

[26]陈艳春.中国低碳城市绿色技术创新的示范效应研究[J].河北经贸大学学报,2016(1):107-110.

Research on Strategies of the Economic Transformation Driven by Green Technology Innovation

Chen Yanchun1, Han Botang2, Zhou Ying1

(1.School of Economics and Management, Shijiazhuang Railway College, Shijiazhuang 050043, China;

2.School of Economics and Management, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China)

Abstract: As China's economic development has entered a new era, the research of economic transformation driven by technological innovation has also been injected with new constraints. Under the constraint of new economic conditions, the research focuses on the micro mechanism and difference in results caused by regulatory means on green technology innovation driving economic transformation. Firstly, according to the characteristics of China's economic transformation situation, the paper deconstructs the process of economic transformation driven by green technology innovation. Secondly, on the basis of economic transformation process of deconstruction, authors put forward assumptions, on the basis of the model of schumpeter's "creative destruction", build a theoretical model consisting three main line, two kinds of technology, and three kinds of states, discusses the stock of green technology, factors such as wage rates and emission rate to the transformation of the economic transformation of the starting condition, speed, and the effects of economic growth. Finally, considering the current situation that China needs to both stabilize economic growth and control pollution, this paper proposes a transformation strategy based on economic gradient, giving full play to the leading role of low-carbon demonstration zones and implementing policies in different regions.

Key words: green technology innovation, economic transformation, endogenous economic growth model