当代泗州戏音乐创作探析

石磊

“泗州戏”作为安徽的主要地方剧种之一,与徽剧、庐剧与黄梅戏并称为安徽四大剧种,主要流布在皖北的淮河两岸,包括宿州、蚌埠、五河、凤阳以及滁州等地,至今约有200余年,上个世纪50年代以前,其与江苏的淮海戏以及山东、江苏的柳琴戏被统称作“拉魂腔”。拉魂腔在其长期的发展演变中逐渐分化为南、北、东三路,南路即为“泗州戏”,1952年被正式定名。目前,关于该剧种的起源地并无可靠的史料可寻,因此,尚无定论。现有的一些观点,大都来自本剧种老艺人的回忆以及口述资料,大体形成了三种说法,分别是源自海州、徐州九里山、以及山东藤县、临沂一带。然而,无论如何,有一点可以证明,即安徽的泗州戏不是本地土生土长的,而是从外地流传过来,并在淮北的土地上扎了根,吸收了当地的花鼓和各种民间舞蹈以及民间音乐、山歌小调等逐渐发展形成的。

泗州戏在经历了说唱、对子戏以及固定班社三个发展阶段之后,到了上个世纪50、60年代左右,在全国“戏曲”运动的大环境下,进入了鼎盛时期,先后整理了一大批传统剧目,同时,新编演了许多现代戏。2006年5月20日,经国务院批准,“泗州戏”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,从而为泗州戏的发展带来了新的契机。近年来,乘着“非遗”的东风,安徽各地的泗州戏工作者们先后创编了多部大型现代戏,其中,影响较大的如《秋月煌煌》(2007)以及《摸花轿》(2011)等。泗州戏在发展过程中,通过不断吸收、借鉴其他剧种以及当地民间音乐,其唱腔、板式、乐队伴奏以及舞台表演等都经历了一系列的发展。因此。论文结合泗州戏不同发展阶段的历史语境,同时以当代两部较具代表性的现代泗州戏为观察对象,旨在剖析影响当代泗州戏音乐创作的重要因素,进而引发有关传统音乐文化传承与创新问题的思考。

一、传统基因的保留

传统的泗州戏唱腔由基本腔、花腔调门以及专用小调组成。过去泗州戏的演唱带有很强的即兴性,即艺人们根据自身的嗓音条件、所掌握上述腔调的多少、唱词的韵辙以及情绪等灵活选择三种腔调中的乐句并组成唱腔。其中,基本腔是泗州戏的精华部分,而花腔调门则多用于表达某种特殊情绪,专用小调较少,通常作为插入性片段使用。如今的泗州戏音乐创作虽然已改变了由演员设计唱腔的传统,转向了专业创作模式,其唱腔音乐也已发生很大变化,然而,在改革过程中,总有一些传统基因得以传承和保留,其中即包括传统腔调的运用,如《秋月惶惶》(2007)中桂姐的一个唱段“野火烧过有余烬”是在《拾棉花》中“我要到东湖拾棉花”这一唱段的唱腔音樂基础上进行的发展;大型清唱剧《摸花轿》(2012)中“兰花”的一个唱段直接运用了传统剧目《小二姐做梦》中王翠娥的一个唱段——“锣鼓响震山河”。此外,《摸花轿》中还运用了传统腔调中的专用小调“进花园调”。

除上述直接引用传统唱腔音乐或在此基础上进行发展外,当代泗州戏创作过程中还沿用了传统泗州戏的一些组腔方式,如在唱段中插入一些色彩性专用腔以及程式性专用腔等。如《秋月惶惶》中的唱段“春夏已过迎秋光”(下文简称“迎秋光”),其中男腔运用了扬腔,女腔运用了“锣鼓响震山河”中的部分花腔片段以及“我要到东湖拾棉花”(下文简称“拾棉花”)的唱腔旋律(见谱例1),同时还在唱段中插入了传统腔调中的专用小调“冒调”。此外,《摸花轿》中“摸花”唱腔中运用了泗州戏传统腔调中的起腔与雷嘚调,等等。

谱例1“迎秋光”与“拾棉花”部分唱腔旋律对比

通过谱例1与表1可以清楚地看出二者之间的关系,即两句唱词的腔句长度完全相同,且均由 4个腔节组成;开始两小节的音调基本相同,只是局部节奏略有不同;最后一个腔节的落音相同,旋律骨干音相同,旋法相似;两句唱词的词格虽不同,然而,内部均包含一次包含3个字的重复。其中,“迎秋光”为10字句(3+4+3)结构,“拾棉花”为7字句(2+2+3)结构。

上述分析足以说明“迎秋光”唱腔是基于传统唱腔“拾棉花”发展而来,是在继承传统基础上进行的变化处理。可见,过去的一些传统腔调仍成为当今泗州戏音乐创作的重要素材。从中可以看出,即使地方戏曲音乐已转向专业创作模式,可以吸收、借鉴一些新的元素或者借鉴西方专业作曲手段从而对过去的一些唱腔、板式加以改革,然而,创腔者必须熟悉传统的泗州戏音乐语言,这是创作的前提和基础。正如著名的泗州戏作曲家张友鹤先生所言:“戏曲音乐创作必须十年磨一剑,才能熟练运用心中积累的那些传统腔调进行创作。”由此可见,虽然同泗州戏早期由演员即兴组腔模式不同,但有一点是相同的,即过去的传统腔调是如今创作过程中仍要根植的重要传统。

二、民间音乐元素的融入

纵观历史,我国的民间音乐对戏曲音乐的形成与发展起到了重要作用。以泗州戏为例,目前关于该剧种的起源存在几种说法,虽尚无定论,然而认为其源自民间音调是可以肯定的。如海州起源说认为,其是在“太平调”——当地农村流行的秧歌号子发展而来,以及“猎户腔”的基础上加工、润色而成;而临沂起源说认为,该剧种最初是一鲁南临沂地区的民歌小调为基础。此后,泗州戏在其发展过程中,始终未脱离民间音乐,其传统腔调中的某些专用小调即来自民歌。通过分析发现,当代泗州戏的音乐创作仍保留了某些传统的做法,包括从民间音乐中提取音调等。在《秋月煌煌》以及《摸花轿》两部现代戏中,都能看到民间音乐元素的运用,尤其是后者,直接引用了《凤阳歌》、《摘石榴》以及《王三姐赶集》的旋律音调,此外,还以《王三姐赶集》的旋律作为重要素材,派生出几个主要唱段的唱腔音。

三、京剧“样板戏”创作经验的借鉴

谈及戏曲音乐改革以及现代戏的编演,影响最大的莫过于“样板戏”。“样板戏”时期以来,专业作曲思维融入我国戏曲音乐创作,对地方戏曲的发展产生了重要影响。泗州戏曾在上个世纪60年代末移植了京剧样板戏《智取威虎山》、《海港》以及《杜鹃山》,同时,改编了京剧《磐石湾》等。其中,许多唱段如今都已成为泗州戏的经典唱腔,如泗州戏移植京剧《智取威虎山》中常宝的唱段“只盼着深山出太阳”以及杨子荣的唱段“管叫山河换新装”等。

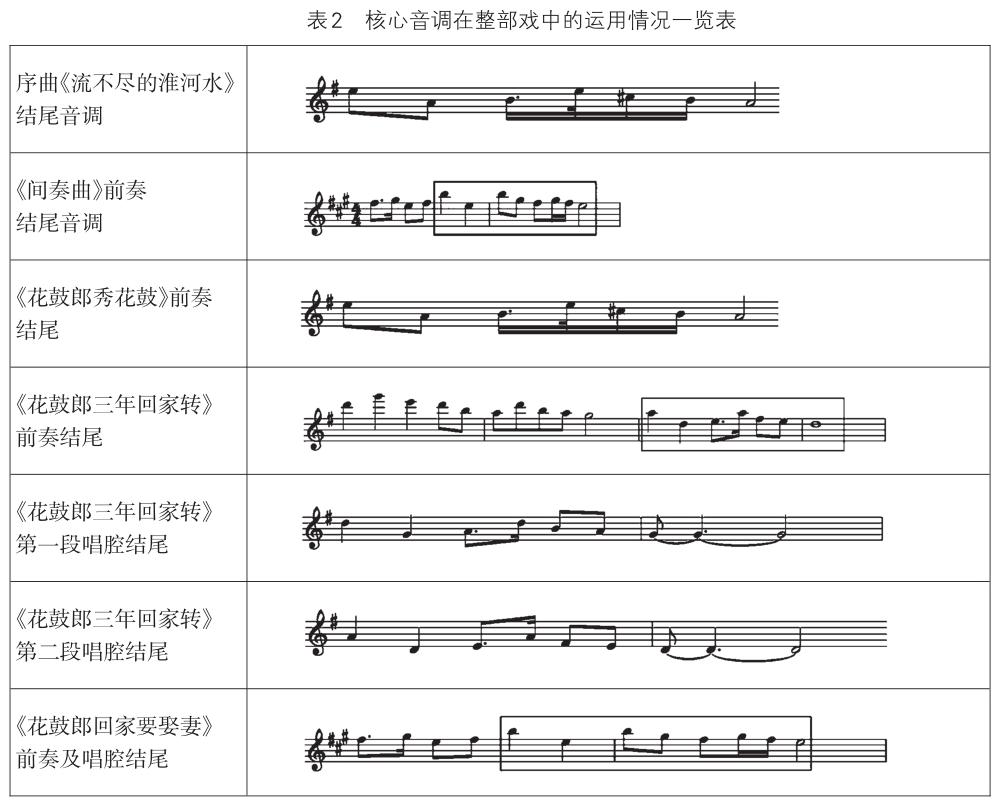

泗州戲移植京剧“样板戏”过程中,其音乐唱腔以及伴奏等均发生了极大的改变,如增加了西洋乐器伴奏;改变了以往随喜所欲的“怡心调”式唱法,一律定腔、定谱;乐队伴奏开始出现了西方音乐的配器思维。此外,“主调贯穿”手法的运用和发展是“京剧样板戏”音乐的一个突出特点。这种主调一般由一个乐节或乐句构成,它或取自人们熟悉的革命歌曲,或根据京剧传统曲调创作……最初仅用于场景音乐和唱腔伴奏而存在于器乐中,后进一步发展,被用于幕间曲、人物上场、唱腔的首尾及过门甚至是唱腔中。如今,在《摸花轿》中同样看到了该手法的运用。在该部戏中,作曲家提取了凤阳民歌《王三姐赶集》结尾的两小节音调,将其用于多个唱段的前奏以及过门中,从而使其成为贯穿全曲的核心音调。

从表2可以看出,作曲家从一首人们耳熟能详的民歌中提取了两小节的核心音调,用于整部戏的序曲、间奏曲以及与“花鼓郎”相关的几个唱腔结尾。在运用时,除序曲《流不尽的淮河水》中将原有民歌音调的时值进行了减缩,其他几次基本上保持了原有形态,只是调式有所改变。

通过上述分析,很容易联想到瓦格纳歌剧中的“主导动机”,这也从一个侧面展示了西方作曲思维对我国现代戏曲音乐创作的影响。如学者海震指出:“‘主调贯穿‘手法在京剧现代戏中的运用,在某种程度上可以说是京剧音乐借鉴西洋歌剧创作手法的一个成功尝试。”

如上所述,泗州的传统腔调以及民间音乐仍是当代泗州戏音乐创作的主要音调来源。此外,“样板戏”的创作经验仍影响着当代泗州戏音乐创作,如运用管弦乐队伴奏以及创作中使用“主调贯穿”手法等。

上述事实引发了笔者有关传统音乐文化传承与创新问题的思考,认为传统音乐在传承与发展过程中,某些传统因子必须保留,使之在新的语境下发生、发展,从而成为新传统。以泗州戏为例,如今的泗州戏无论是声腔,亦或是板式以及乐队伴奏等,都较传统泗州戏有了很大的不同,然而,无论如何发展,一代代累积、传承下来的传统腔调不能丢弃,这些传统腔调就像是一种符号,一种标签,被应用在当代泗州戏音乐中,从而成为其文化身份的一种指征以及延续传统文化记忆的纽带。

参考文献

1.完艺舟:《从拉魂腔到泗州戏》,1963年12月第1版,安徽人民出版社出版

2.薛雷:《梨园拉魂第一腔——拉魂腔区域文化特质考察与研究》,南京师范大学出版社,2013年版

3.张友鹤:《泗州戏声腔艺术》,苏州大学出版社,2018年版

4.海震:《戏曲音乐史》,文化艺术出版社,2003年6月版