国家生态屏障区PESREn系统协调性研究*

——以甘肃省为例

杨 清,史亚雯,南志标,陆 森

(1.草地农业系统国家重点实验室,兰州大学草地农业科技学院,甘肃兰州 730020; 2.西北农林科技大学经济管理学院,陕西杨凌 712100; 3.甘肃农业大学财经学院,甘肃省生态建设与环境保护研究中心,兰州 730070)

0 引言

党的十八明确了“五位—体”的中国特色社会主义事业总体布局,党的十九大报告提出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”。甘肃省地处我国西北地区,是国家重要的生态安全屏障,也是经济欠发达省份。近年来,随着经济总量的不断扩大,区域粗放式的发展模式加之弱监管,导致经济发展、社会发展、人口与资源和环境之间的矛盾逐步凸显,祁连山生态破坏问题就是最典型的案例。在此背景下,如何处理好人口、经济、社会和资源与环境之间的关系,则显得尤为重要。文章通过建立人口、经济、社会、资源、环境复合系统(PESREn)发展评价指标体系,采用定量分析方法,对甘肃省PESREn复合系统综合发展指数、协调度和协调发展度进行测算。

1 文献回顾

马克思早在其著作《资本论》中就深刻阐明了人与自然的关系,以及人类活动对自然环境的影响[1],Grossman和Krueger(1991)对环境质量与人均生活水平之间的关系进行了研究,指出“污染在低收入水平上随人均GDP增加而上升,高收入水平上随GDP增长而下降”,Panayotou(1996)将这种曲线称为环境EKC曲线[2]; Auty(2001)研究了经济增长与资源之间的传导机制[3]; Boulding(2010)对经济与环境关系的研究表明,人类不合理的社会经济活动将严重破坏生态环境,并呼吁经济增长与环境保护协调进行[4]。

从国内对于人口、经济、社会、资源、环境各系统的研究来看,研究重点主要涉及各系统不同排列组合之间的耦合和协调发展方面; 研究的理论基础则集中在外部性理论、产权理论和可持续发展理论上; 同时,研究呈现出范围广、层次多的特点,既有对全国范围的研究[5-7],又有省域范围的[8-9],既有对某一城市的研究[10-13],又有研究经济区的[14-17]; 研究主要侧重在模型的构建与定量分析上,涉及的具体方法主要有:变异系数协调发展模型[18-20]、序参量功效函数协调发展度模型[21-22]、模糊隶属度协调发展模型[23-24]以及灰色动态协调模型[25]。在众多研究中,多数为对某一系统或某两个系统的协调发展上,更多的关注的是人口、环境和经济的协调发展,而对于资源和社会子系统关注的较少。该文将从国家重要生态屏障区的角度,对甘肃省的人口、经济、社会、资源与环境的系统协调性进行全面综合的评价。

2 PESREn综合评价指标体系与模型

2.1 PESREn综合评价指标体系的构建

为了能够更加准确地测算出甘肃省PESREn系统的综合发展水平,本着科学性、全面性、数据的可获得性等原则,采用多指标综合评价方法,分别从人口、经济、社会、资源、环境5个系统13个方面选取了具有较强代表性的47个统计指标,构建出甘肃省PESREn综合评价指标体系(表1)。

表1 甘肃省PESREn系统综合评价指标体系

系统名称一级指标二级指标单位类型人口系统人口规模人口总量(A1)万人负人口自然增长率(A2)‰负人口结构男女性别比(A3)%负城乡人口比(A4)%正总抚养比(A5)%负人口素质小学学龄儿童净入学率(A6)%正万人拥有在校大学生人数(A7)人正经济系统经济总量GDP(A8)亿元正全社会固定资产投资(A9)亿元正社会消费品零售总额(A10)亿元正财政收入(A11)万元正进出口总额(A12)万美元正实际利用外资额(A13)万美元正经济结构第一产业比重(A14)%负第二产业比重(A15)%正第三产业比重(A16)%正经济效益人均GDP(A17)元正全社会劳动生产率(A18)元/人正社会系统生活水平在岗职工平均工资(A19)元正城镇居民人均可支配收入(A20)元正农民人均纯收入(A21)元正城乡居民储蓄存款年底余额(A22)万元正社会发展城镇居民恩格尔系数(A23)%负城镇人均居住面积(A24)m2正农村居民恩格尔系数(A25)%负农村人均居住面积(A26)m2正每万人口医院、卫生院床位(A27)张正每万人口执业(助理)医师(A28)人正平均每个小学教师负担学生数(A29)人负公路里程(A30)万km2正社会稳定城镇失业登记率(A31)%负CPI(A32)—负PPI(A33)—负资源源系统资源储备水资源总量(A34)亿m3正年末实有耕地面积(A35)万hm2正林业用地面积(A36)万hm2正能源生产总量(A37)万吨标准煤正资源消耗能源消费总量(A38)万吨标准煤负人均用水量(A39)m3/人负环境系统环境压力废水排放总量(A40)万t负工业废气排放量(A41)亿m3负二氧化硫排放量(A42)万t负工业固体废物产生量(A43)万t负环境治理生活垃圾无害化处理率(A44)%正工业固体废物综合利用量(A45)万t正工业二氧化硫去除量(A46)万t正污染治理项目本年完成投资(A47)万元正

2.2 评价模型的构建

该研究采用主成分分析法计算人口、经济、社会、资源、环境各子系统的综合发展指数,通过建立协调度与协调发展度模型,测算PESREn系统的协调发展水平。

2.2.1 PESREn各子系统综合发展函数

各子系统综合发展指数的计算公式为:

(1)

式(1)中,i代表各子系统,j为相应子系统中的指标,aj为各指标在相应子系统中的权重,xj为各指标的隶属度值。

2.2.2 协调度模型

事物之间总是存在或多或少的联系,它们的行为总会在一定程度上影响和制约着彼此,而彼此之间的影响程度大小并不是各类效应简单的加合。这意味着不能对各子系统的发展指数进行简单加合来解释整个地区的综合效益,因此,该研究借鉴耦合度模型及相关学者研究[28-29],引入协调度模型:

(2)

式(2)中,C为复合系统的协调度,f(X1)、f(X2)、f(X3)、f(X4)、f(X5)分别代表人口、经济、社会、资源、环境各子系统的综合发展指数。K为调节系数,其取值范围为2≤K≤5,由于该研究涉及5个子系统间的协调性,故令K=5[27-28]。

2.2.3 协调发展度模型

为了更深层次地认识PESREn复合系统的协调发展水平,在建立协调度模型后,进一步构造协调发展度模型。其计算公式为:

P=αf(X1)+βf(X2)+γf(X3)+δf(X4)+ωf(X5)

(3)

(4)

式(3)中,P为复合系统的综合发展水平,α、β、γ、δ、ω分别代表人口、经济、社会、资源、环境各子系统在复合系统中的权重,其满足α+β+γ+δ+ω=1。根据可持续发展要求,各系统在社会发展进程中应占有同等重要的地位,且考虑到系统之间相互作用、相互促进、不可分割的关系特点,因此设定α=β=γ=δ=ω=1/5[28-29],f(X1)、f(X2)、f(X3)、f(X4)、f(X5)分别代表各子系统的综合发展指数,式(4)中,D为协调发展度,C为协调度。

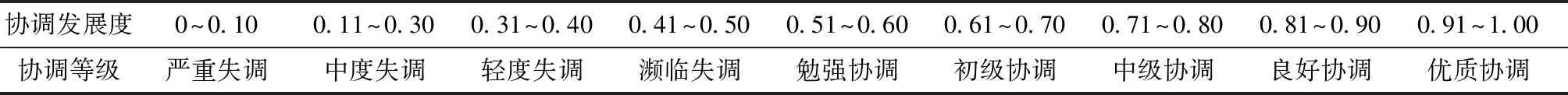

利用建立的协调度及协调发展度模型,计算出相关结果,计算结果均分布于[0, 1]区间上,协调度取值与复合系统发展的协调性呈正相关,即取值越接近1,系统的协调性越好。协调发展度值越大,说明协调发展能力越强。该研究参考相关学术论文,借鉴学者的研究成果[28],将协调度与协调发展度的等级均划分为9个等级,如表2、表3所示。

表2 协调度的等级划分

协调度0~0.100.11~0.300.31~0.400.41~0.500.51~0.600.61~0.700.71~0.800.81~0.900.91~1.00协调等级严重失调中度失调轻度失调濒临失调勉强协调初级协调中级协调良好协调优质协调

表3 协调发展度度量标准

协调发展度0~0.100.11~0.300.31~0.400.41~0.500.51~0.600.61~0.700.71~0.800.81~0.900.91~1.00协调等级严重失调中度失调轻度失调濒临失调勉强协调初级协调中级协调良好协调优质协调

3 国家生态屏障区PESREn系统协调性测度

3.1 各子系统评价指标权重

该研究为了更加客观地确定各指标权重,选择采用多元分析法中的主成分分析来确定权重。首先利用SPSS 24.0统计软件对原始数据标准化处理,然后将各子系统评价指标的标准化数据分别进行主成分分析,得出相关检验结果,根据输出结果中的成分矩阵(因子载荷矩阵)、总方差解释表计算各子系统中评价指标的权重,并对各权重值进行归一化,最终求出各评价指标在相应子系统中的权重,如表4~8所示。其计算公式为:

(5)

(6)

(7)

(8)

表4 人口子系统评价指标权重

指标A1A2A3A4A5A6A7权重0.152 40.083 70.151 30.157 40.137 90.159 40.157 9

表5 经济子系统评价指标权重

指标A8A9A10A11A12A13A14A15A16A17A18权重0.092 90.096 60.094 60.091 50.095 70.069 40.095 10.080 90.096 10.093 30.093 8

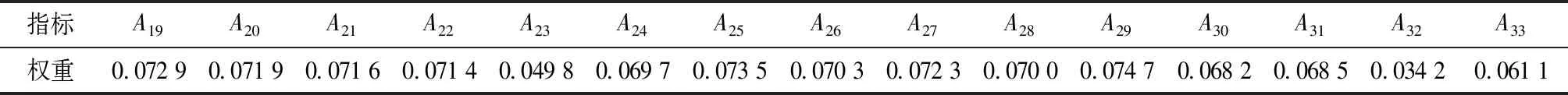

表6 社会子系统评价指标权重

指标A19A20A21A22A23A24A25A26A27A28A29A30A31A32A33权重0.072 90.071 90.071 60.071 40.049 80.069 70.073 50.070 3 0.072 3 0.070 0 0.074 7 0.068 2 0.068 5 0.034 2 0.061 1

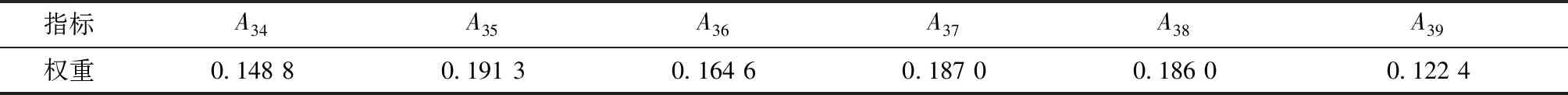

表7 资源子系统评价指标权重

指标A34A35A36A37A38A39权重0.148 8 0.191 3 0.164 6 0.187 0 0.186 0 0.122 4

表8 环境子系统评价指标权重

指标A40A41A42A43A44A45A46A47权重0.124 90.130 90.121 00.132 40.124 50.131 80.123 20.111 5

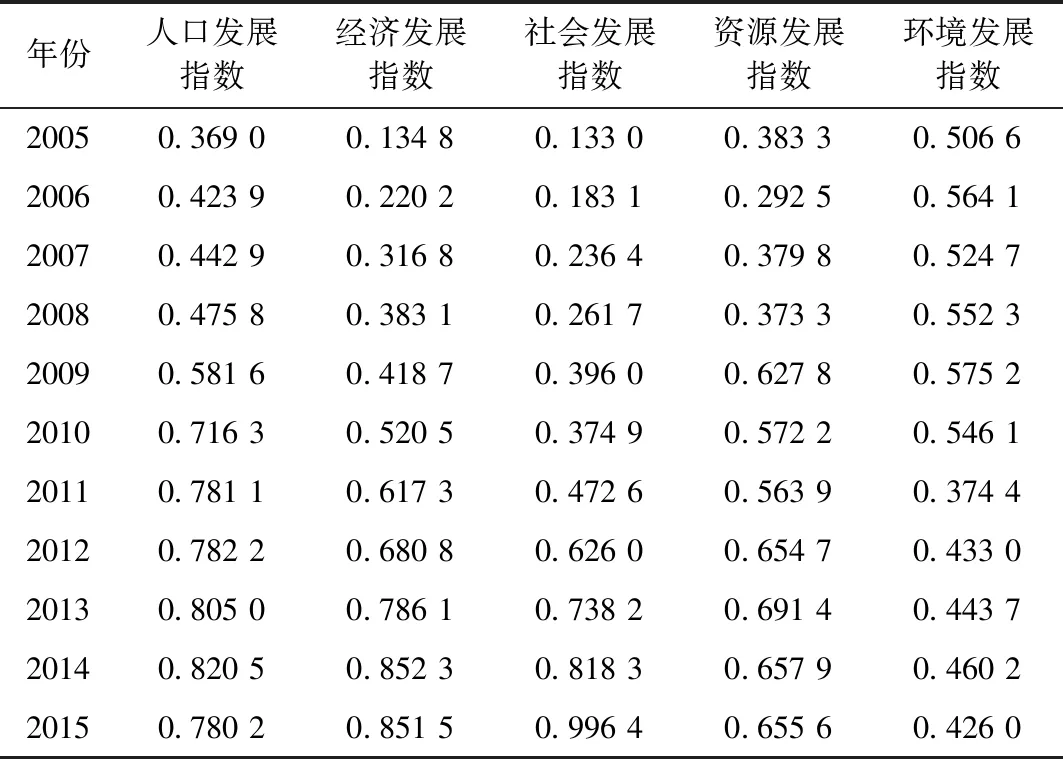

表9 2005—2015年甘肃省各子系统综合发展指数

年份人口发展指数经济发展指数社会发展指数资源发展指数环境发展指数20050.369 00.134 80.133 00.383 30.506 620060.423 90.220 20.183 10.292 50.564 120070.442 90.316 80.236 40.379 80.524 720080.475 80.383 10.261 70.373 30.552 320090.581 60.418 70.396 00.627 80.575 220100.716 30.520 50.374 90.572 20.546 120110.781 10.617 30.472 60.563 90.374 420120.782 20.680 80.626 00.654 70.433 020130.805 00.786 10.738 20.691 40.443 720140.820 50.852 30.818 30.657 90.460 220150.780 20.851 50.996 40.655 60.426 0

3.2 PESREn子系统综合发展指数

将相应的指标权重与标准化后的原始数据代入系统综合发展指数公式,最终测算出2005—2015年甘肃省人口、经济、社会、资源、环境五大子系统的综合发展指数,结果如表9所示,发展指数的值越大,说明该系统发展水平越高。

从以上测算可以看出, 2005—2015年,甘肃省经济发展综合指数从0.134 8上升到了0.851 5,但同时也要注意到,从2013年开始,甘肃省经济发展综合指数增长放缓,究其原因,第三产业产值所占GDP比重不断提高,经济发展进入结构调整阶段。同期,社会发展指数从0.133 0上升到了0.996 4,上升速度较快,表明甘肃省社会事业总体功能效率高,人民生活质量不断提升,覆盖城乡居民的保障体系,基础设施建设、医疗卫生、文化教育事业等也取得了成效显著。

2005—2014年,甘肃省人口子系统的综合发展指数呈单调上升趋势,这表明近10年来甘肃省人口的整体结构得到了优化,城镇人口比重逐渐增大,男女人口比例逐步向平衡方向发展,人口科学文化素质也不断提高,而2015年,人口系统发展指数却由2014年的0.820 5降至0.780 2,主要是由于随着老年人口数的不断增加,甘肃省已进入了人口老龄化快速发展阶段,人口年龄结构的老化使得人口发展面临严峻考验; 同时,资源系统发展指数呈波动上升趋势,意味着在实现经济增长的同时,资源使用效率逐步提高,但资源子系统的发展相对滞后。

环境系统综合发展指数随着经济的增长不断下降,远远滞后于其他系统,成为各系统协调发展的短板。借助于环境库兹涅茨曲线判断,甘肃省的工业化水平还处在初期阶段,其经济的发展是以破坏生态环境为代价的增长,权衡经济与环境发展,往往更注重经济增长,一味地追求总量经济,导致“三废”排放量逐年提升,环境污染严重,虽制定了一系列环境保护制度,但实施效果并不明显,环境压力并没有得到有效缓解。

表10 2005—2015年甘肃省协调度与协调发展度测算结果

年份协调度协调等级协调发展度协调发展等级20050.026 6严重失调0.090 1严重失调20060.117 1中度失调0.198 6中度失调20070.400 8轻度失调0.390 3 轻度失调20080.461 7濒临失调0.434 7濒临失调20090.649 0初级协调0.580 8勉强协调20100.590 9勉强协调0.568 0勉强协调20110.468 1濒临失调0.512 9勉强协调20120.633 8初级协调0.634 6初级协调20130.582 0勉强协调0.635 0初级协调20140.540 2勉强协调0.624 4初级协调20150.375 9轻度失调0.528 1勉强协调

3.3 PESREn复合系统协调度和协调发展度

运用协调度及协调发展度相关测算方法,可以测算出2005—2015年甘肃省复合系统的协调度与协调发展度,如表10所示。

通过以上测度结果可以看出,PESREn系统协调度在波动中略有优化,系统协调发展度持续优化,略有下降,但总体水平较低。

从系统协调度来看, 2005—2009年,系统协调度逐渐增大,协调度等级由严重失调发展到初级协调,而2010—2015年,协调度变化幅度较大,并没有保持原来良好的发展态势,其等级甚至降至轻度失调,这种趋势表明,各子系统的发展速度存在较大差距,发展速度较慢的子系统未能赶上其他系统的发展步伐,在某种程度上限制了其他子系统的发展,从而导致协调度等级降低。2009年,协调度处在初级协调阶段,经过两年的波动变化, 2012年,协调度等级再次达到初级协调,通过分析得出,虽然2009—2012年的协调度值较为相近,但却存在着本质差别, 2009年所达到的良好协调是在各子系统发展指数都较低的条件下形成的,是放弃发展换来的协调,而2012年的协调是一种高发展的协调,协调度往往会忽略各子系统的发展水平,仅仅考虑系统间的协调状况,因此,进一步借助于系统协调发展度进行评价分析。

从系统协调发展度来看, 2005—2014年,系统协调发展度持续优化,从严重失调逐步上升到初级协调,这种趋势表明甘肃省经济社会取得了长足发展,经济发展稳中求进、社会发展稳定和谐、民生问题得到不断改善。但2015年,协调发展度却有所下降,究其原因,主要是由于环境子系统长期滞后于其他系统,已成为阻碍复合系统协调发展的重要因素,环境系统与经济、社会、人口系统的矛盾越发凸显,经济社会发展过程中所造成的污染已超过了环境自身的承载力。生态环境恶化已经是甘肃省经济社会协调发展最大的瓶颈,环境系统严重退化不仅会影响到复合系统的协调性,而且将阻碍其他子系统的发展。

4 结论及政策启示

4.1 结论

(1)2005—2015年,人口、经济、社会、资源各子系统的综合发展指数均呈现增长态势,但环境子系统的综合发展指数却长期处于低水平发展状态,环境系统成为甘肃省PESREn复合系统发展的短板。

(2)协调度与协调发展度在波动变化中均有所优化,但两者总体水平普遍偏低,协调度波动较大,资源、环境子系统的滞后发展已严重制约了复合系统的协调可持续发展进程。

4.2 政策启示

(1)加大培育战略性新兴产业,不断提高甘肃省复合系统总体发展水平。复合系统的总体发展水平与各子系统的发展水平是紧密联系,相互作用的,而资源、环境系统偏低的发展水平是甘肃省发展的劣势。因此,在甘肃省整体发展过程中,一方面,应兼顾人口、经济、社会、资源与环境的客观发展规律,促进各子系统的发展水平能够同步提升。另一方面,应加大培育战略性新兴产业,使其成为甘肃省经济持续发展的新增长点,从而在减小对资源环境系统的破环下能够带动甘肃省的经济社会发展。

(2)调整优化产业结构,发展区域特色产业,大力推进甘肃省复合系统协调融合发展。落后的经济发展水平加之稀缺的生产要素资源给甘肃省的经济社会发展带来了更大的考验,不断优化调整产业结构,加快实施创新驱动发展战略是甘肃省经济健康发展的迫切要求。在甘肃省复合系统整体发展中,除考虑如何弥补环境系统这一“短板”外,还应思考如何处理各子系统之间存在的“缝隙”。加强环境保护与资源可持续利用,探索建立复合系统发展“多规合一”的发展机制,解决发展过程中的“短板”与“缝隙”等问题,使各系统能够彼此协调,达到深度融合。

(3)完善系统协同发展机制,以制度建设保障甘肃省复合系统健康可持续发展。结合甘肃发展实际,构建与完善的系统协同发展机制,尽可能将制度指标化与详细化。通过宣传教育软约束与制度硬约束相结合的方式,营造资源节约型、环境友好型的外部环境,引导经济行为主体采用有益于系统可持续发展的生产方式进行生产活动。对于在发展过程中出现的失范行为能够按照相应法律法规进行处理,做到及时干预,从而不损害任何子系统的发展利益,使甘肃省复合系统能够实现较优的经济效益、社会效益与生态效益。

(4)树立生态环境保护理念,构筑安全屏障,努力提升生态文明水平。政府应加强生态保护知识宣传力度,让全民能树立正确的生态环境保护理念,将改善生态环境视为己任。及时向公民普及政府治理环境的相关举措,提高公民保护环境的参与度。以生态环境的承载力为依据,合理部署甘肃省经济发展战略布局。以节水绿化、防沙治沙和生态修复为重点,不断加强生态保护与建设,提高资源利用效率与环境污染综合防治力度,努力提升生态文明水平,构建能够切实发挥保护作用的国家生态安全屏障。