安全事故报道中责任方媒介形象的叙事伦理分析

——以湖南宜凤高速客运大巴起火事故为例

□ 孙冰清

一、建构安全事故中责任方媒介形象报道的新闻文本分析

(一)新闻文本分析

1.利用新闻五W要素进行分析

何时(when):今天上午 10:20 左右;何地(where):湖南宜凤高速宜章县长冲东溪大桥附近;何事(what):一辆车牌号为湘D94396的大巴车(55座)在下坡路段碰撞高速公路中间隔离带长达100多米,再撞向右边的东溪大桥护栏后,油箱漏油起火;何人(who):乘客、政府等相关工作人员、大巴车司机;怎么样(how):目前已救出21人立即送往医院救治,其中17人受伤(2人重伤),现场已清理出遇难者遗体30具;何故(why):事故原因及伤亡人数正在进一步核查

通过对五要素的分析,一方面可以确定该篇报道中的主要符号要素是客运大巴车、遇难乘客、当地官方。另一方面,我们发现这篇新闻报道中存在四个方面的语义:一是客运大巴车在宜凤高速宜章县长冲东溪大桥发生交通事故;二是目前已救出21人立即送往医院救治,其中17人受伤(2人重伤),现场已清理出遇难者遗体30具;三是当地政府等官方人员立即作出批示,组织全力抢救并赶往事故现场;四是目前司机已被控制,事故原因及伤亡人数正在进一步核查。在这篇新闻稿中,语义一,即客运大巴车在宜凤高速宜章县长冲东溪大桥发生交通事故是语篇的主题,另外三个语义属于语篇的子义,受语篇主题辖制。语篇主题使这一篇新闻稿以灾难性报道为叙事语篇语义的基调。在语义结构地位中,高于主题的语篇语义是语义框架,而高于语义框架的语篇语义是母题。该篇新闻稿的语义框架是社会主义制度好,其母题为救援。

2.从文本的结构角度分析

从文本的结构角度分析发现,该篇新闻稿亦采用倒金字塔式结构。该篇金字塔一共分为四层结构,最上面一层为:湖南宜凤高速上一辆大巴车在下坡路段碰撞高速公路中间隔离带长达100多米,再撞向右边的东溪大桥护栏后,油箱漏油起火;其次是:车上实载55人,目前已救出21人立即送往医院救治,其中17人受伤(2人重伤),现场已清理出遇难者遗体30具;再往下是:接到事故报告后,省长杜家毫,副省长黄关春、张剑飞、戴道晋立即做出批示,要全力组织抢救,最大限度减少人员伤亡,并带领省公安、交通、卫计、安监、交管、消防等部门及郴州市、宜章县负责人赶往事故现场。金字塔最底下一层是:目前司机已被控制,事故原因及伤亡人数正在进一步核查。金字塔结构是按照重要程度依次排序,最上面的部分为最重要的部分,依次往下重要程度递减,最不重要的在文章最下方。因此通过本文的金字塔结构可以清楚地发现:金字塔最前面部分是宜凤高速大巴车发生交通事故,这是全篇报道最重要的部分,其次是受伤人员的救援工作,是第二重要的内容,再下面是政府等相关人员的积极救援作用,最后是不重要的部分,即事故责任方的目前情况以及事故原因和伤亡人数。由此可以看出,本篇报道的基调是灾难性报道,而目前的救援工作是积极进行的,受伤人员得到救治,这显现出救援的主题和对社会的安抚,起到安抚人心和维护社会稳定的作用,接下来一部分顺理成章地引出这是政府的积极作用,显示了社会主义国家政府的积极作为和领导力。

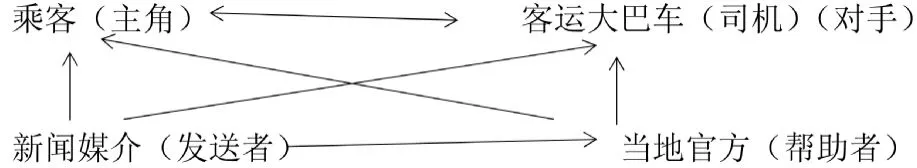

(二)格雷马斯的语义方阵

语义方阵是格雷马斯符号学的最高成就代表。格雷马斯认为“一个文本中关键的形象一定会以冗余的形式反反复复出现,只要把它们扫描出来,构成对立,我们就不难发现合适的义素”①。这一分析方式可以帮助我们发掘叙事背后的潜在意义,对于分析复杂的文本有方法论的作用。通过这种方式,我们常常可以发现未曾注意到的关系和未曾发现的意义。下面用语义方阵对湖南宜凤高速客运大巴起火事故分析其背后的意义。《湖南宜凤高速客运大巴车》的叙事过程是:一辆大巴车在宜凤高速宜章县长冲东溪大桥附近发生安全事故——21人送往医院救治,清理出遇难者遗体30具——政府等相关部门全力组织抢救——司机被控制,事故原因及伤亡人数正在进一步核查。主角是客运车乘客,对手是客运大巴车,帮助者是政府,发送者是新闻媒体,而接收者则是社会大众。从这一方阵中可以看出,55名乘客中目前已救出21人,其中17人受伤,还有30人失去生命,因此,乘客是该篇报道中的主体,也是受害者。政府等相关工作部门,在事故发生后积极进行抢救,妥善安排救援工作,并赶往事故现场,我们可以认为正是因为政府的积极救援,才使得受伤乘客得到救治,遇难者遗体被清理出来,这直接地表现出政府在事故中扮演的帮助者的角色。而对于客运大巴车司机反对者的角色是间接确定的。报道开头,也就是最重要的部分报道了客运车在高速发生交通事故,在下坡路段碰撞高速公路中间隔离带长达100多米,再撞向右边的东溪大桥护栏后,油箱漏油起火。客运车是由司机控制的,报道结尾表明:目前司机已被控制。虽然事故原因正在进一步核查中,但目前的现象显示,客运车司机的责任不可推卸,因此可以从报道中确定客运司机反对者的角色。

二、安全事故中责任方媒介形象报道的深层叙事逻辑

(一)对责任方的道德性诉斥

新闻报道中对于责任方的忽略性报道已成为一种模式化的叙事类型。在文本选取的新闻报道中,对于司机责任方的媒介形象叙事处于“真空”状态,仅表明“目前司机已被控制”,缺少其处于责任方角色下的新闻话语表达,从而在接收整篇报道后缺失对责任方的媒介形象印象,从而根据以往经验潜移默化地形成对该责任方的刻板化的媒介形象,对责任方进行道德性训斥。表面上看,它是拥有新闻话语表达的,事实上,受众在对其有认知之前,还接收了另一个比它重要的语义,即事故发生后当地官方的救援工作,而责任方在被控制之后就没有作为,在此基础上形成的责任方媒介形象就不可避免地被打上消极反面的印记,此时,对于事故中责任方的更隐蔽的道德性诉斥就浮出水面。

(二)安全事故报道中的“维稳”意识与对社会的抚慰

通过倒金字塔结构分析大部分关于安全事故的新闻报道会发现大致这样一个模式:事故发生——救援情况——官方组织救援,或者是事故发生——官方救援——救援情况。事故报道的基调是灾难,其主题是救援。这些表层的叙事结构背后,都存在一个更深层的语法结构来支配其组合、架构和表达,我们认为是维稳意识,它保证和主导了整个社会的秩序建构和文化意识建构。社会稳定是整个国家发展的前提,安全事故与这个结构意识是冲突的,但也是不可避免的,其必定会引起社会的恐慌,对在整个稳定的大环境下所形成的的价值观产生一种冲击,势必会为人类社会所抵触,从而引起救援行为的产生。一是从行动上对其产生抵触,二是在新闻报道叙事话语对其进行表达和传播的过程中,安抚安全事故对大众形成的冲击心理,在“反抗”事故的矛盾斗争中强化稳固对社会稳定的坚持和渴望。

三、安全事故中责任方媒介形象的正确建构

(一)新闻话语的歧视态度与客观公正

叙事文本的话语是显示伦理意识的重要因素。在安全事故报道中,新闻话语并不能做到完全客观,或新闻话语直接缺失,或新闻话语流露出“歧视”态度。湖南宜凤高速安全事故中的“司机已被控制”,在未充分给予责任方新闻话语表达的情况下,仅仅只透露目前对于其的处置,会间接地将其媒介形象建构在道德谴责和社会大众价值观的对立面。大众在接收这篇新闻报道时,会不自觉地在事故语境中将自身设定为弱势群体,而与对立面的责任方进行否定和斗争,影响了社会理性的发展。因此,新闻报道的话语应坚持客观公正,要求新闻写作者在进行写作时不带有主观倾向,拒绝使用带有感情色彩的字词,例如“被控制”。在文本的结构设置上,客观按照事实的阐述逻辑进行新闻写作,而不是将在事故中占据重要位置的责任方置于文本最后,忽略其重要性。

(二)对责任方的报道,拒绝“缺席”

对某一事物产生印象以及进行评价的前提是,这个事物必须要存在。而新闻报道中作为新闻主体的反对者,相对而言处于占据重要的地位,却存在缺席状况,失去新闻话语表达的资格,而第三人称外聚焦构成的冷漠与旁观叙事则主导了责任方新闻媒介形象的建构和完成,引导安全事故发生时社会舆论的导向和事实的真相。所谓的“缺席”情况,就意味着形式上的并不完全真实,更不用要求内容的真实。另一方面,任何事物,包括每一安全事故和作为“反对者”的责任方,都存在不可复制的情节,因而新闻叙事中的情节也就具备了对作为“反对者”的责任方的阐释基础。作为安全事故这一现实语境下的责任方,必须具有话语表达权,通过在报道中讲述事故发生情形,责任方的反应和行为,及与他人的互动,或该责任方的简介和经历,客观呈现责任方在事故发生中的作为,给大众呈现真实的形象。通过对其的阐释还原形式的真实和内容的真实,深入解读安全事故背后的深刻原因以及后续处理,才能真正达到维护社会稳定、抚慰社会大众的效果。

四、结语

安全事故报道中,责任方的叙事形象建构是一个隐秘的过程,本文通过对新闻文本的分析揭示了其叙事的深层结构和叙事逻辑,一是对责任方的道德性诉斥,二是报道中坚持“维稳意识”和社会抚慰。由此产生的在新闻话语中对责任方的歧视和拒绝,影响了新闻报道的客观公正,由此提出对安全事故中责任方的媒介形象叙事的建构,应坚持理性和全局意识,客观呈现事故事实。

注释:

①吴泓缈.《结构语义学》的启示[J].法国研究,1999(01):38-44.