荆楚刺绣数字博物馆建设的意义、功能及途径

刘虹弦

荆楚刺绣数字博物馆建设的意义、功能及途径

刘虹弦

(武汉纺织大学 传媒学院,湖北 武汉 430073)

荆楚刺绣作为地域性非遗文化的代表,亟待引入数字手段对其加以更好地保护、展示和研究。本文站在专业的角度,对荆楚刺绣数字博物馆的构建提出建设性方案,延伸实体展示的研究空间,拓展其功能,取得资源利用最大化,实施集数据储存、研究、展示、传播、传习、开发于一体的全功能数字化保护解决方案,对加强优秀地域性非遗文化的保护和传承有着重要意义。

荆楚刺绣;数字博物馆;功能

荆楚刺绣是植根于长江流域发达的传统纺织技艺,从屈家岭文化遗址、江陵马山一号古墓等出土的大量纺织工具、丝织品、衣被绣品都充分显示了荆楚刺绣的辉煌历史,这些在湖北地区土生土长,工艺特点都是以针为笔、以线为色,在绣地上创作出美好事物的民间美术,其行业分类都属于刺绣艺术的范畴。然而在经历了清末民初的繁华之后却走向衰落,其市场价值已远远落后于“四大名绣”。在现代文明冲击下,这些流传于民间的手工艺正面临着即将消逝的境遇,依赖传统手段对其保护与传承具有很大的难度与不确定性。时至今日,荆楚刺绣作为地域艺术标签,其保护与产业复兴再度成为地方管理者和相关学者思考的课题。目前,通过荆楚刺绣艺术数字博物馆的建设,实现数据储存、标注、呈现、传播、教学、开发为一体的全功能数字化保护目标,开展具有示范性、传习功能和可复制性的数字化保护研究成果难以见到。

一、荆楚刺绣简介、特点、价值

湖北地处长江流域中游,古代楚国文明影响至今,形成了中华文明源流之一的楚文化。以湖北江汉平原为中心的楚地,在其广大的乡村和山寨中有着悠久的民间手工刺绣的传统,尤其黄梅、红安、阳新三地,占地总面积不到湖北省的1/30,却聚集着众多的刺绣艺术隗宝,其中已形成鲜明地域特色的有黄梅挑花、红安绣活、阳新布贴等等,它们与产自武汉的汉绣等一起,共同组成了独具特色的荆楚刺绣文化(如图1)。荆楚刺绣以铺、压、织、锁、扣、盘、套这七种针法的变化运用,形成有别于其它地方刺绣的独特技艺在中国刺绣艺术中独树一帜。这些在湖北地区土生土长,工艺特点都是以针为笔、以线为色,在绣地上创作出美好事物的民间美术,其行业分类都属于刺绣艺术的范畴。它们不仅是一种传统手工技艺,而且还饱含着荆楚文化的地域特征,承载着当地风土人情和生活习俗,成为重要的非遗载体,除拥有丰富的工艺特色外,更具有重要的精神价值,值得探究与继承。然而在现代文明的冲击下,这些宝贵的民间工艺面临着即将消逝的境遇,站在专业的角度对荆楚刺绣工艺与内容进行抢救性调查、整理、研究,利用数字化手段建立尽可能完整的特征资料库与网络平台,将这些鲜明的特色作为本课题的研究重点加以推广,对荆楚刺绣文化的传承、保护与发展意义重大。

二、荆楚刺绣艺术数字博物馆建设的提出

我国自2001年开始关注民间刺绣工艺的传承和保护,冯泽民在“汉绣艺术初探”(2008)中呼吁:作为地域文化的产物,汉绣有独特的艺术价值急需抢救性保护[1];后在“荆楚民间挑补绣艺术探究”(2011)中论述了荆楚民间刺绣不仅是一种手工技艺且饱含着荆楚文化的地域特征,面对频临消逝的境遇,对它们的传承、保护与发展责无旁贷[2]。相关文献的研究表明,国外对民间手工艺的数字保护是利用大数据带来的便利,采集濒危传统文化和艺术的原始资料,通过数据库、资料库或特征库的创建过程,加以系统化、科学性的分类整理,继而展示、推广、活化,通过探寻其现代价值来激活生命力,以达到传承的研究目的。相比之下,目前我国在民间手工艺方面的数字化保护活动,则多为政府牵头或项目驱动的初级形式,停留在信息采集、记录和介绍为主的活动范畴,深入的理论及应用研究相对薄弱。从文献综述来看,国内传统纺织美术保护不同程度地存在“单一化”“表面化”倾向,且以宏观研究和理论研究居多。值得关注的是,目前从事传统纺织美术的工艺师或者专业人员对新媒介并不敏感,缺乏对数字保护的意识;而另一方面,掌握数字化技术的专业人才却又缺乏对传统纺织美术的深入了解;探索刺绣传承的数字保护及传播推广新途径,搭建“荆楚刺绣艺术数字博物馆 ”平台,把数字化技术、现代通信和网络技术作为扩展传统博物馆展览、演示、归档、管理的手段,达到通过文化建设新媒体传播战略拉动地方经济发展的作用。

图1 荆楚刺绣主要分类(举例)

三、荆楚刺绣艺术数字博物馆功能及作用

(一)构建数字化保护理论与实施框架

荆楚刺绣艺术数字博物馆的建设旨在通过荆楚刺绣为核心的新媒体发展的研究拉动中部地区地域性纺织服装经济,实现地方经济跨越式发展。搭载“特征资料库”与“交互式传习研究所”平台模块,取得资源利用最大化,实施集数据储存、研究、展示、传播、传习、开发于一体的全功能数字化保护解决方案。围绕荆楚刺绣研究主体,通过信息内容的创新呈现,富媒体内部编辑,从理论层面对其文化价值、审美价值等进行阐释;从技术层面对其工艺、技术与风格特征进行分类甄别与标注;从传播层面完成数字化展示、推广和传习;从商业层面引导产品与市场开发,形成一整套崭新的传统纺织美术传承、活化数字化保护理论与实施框架。

(二)基于储存、展示、传习等功能的数字呈现

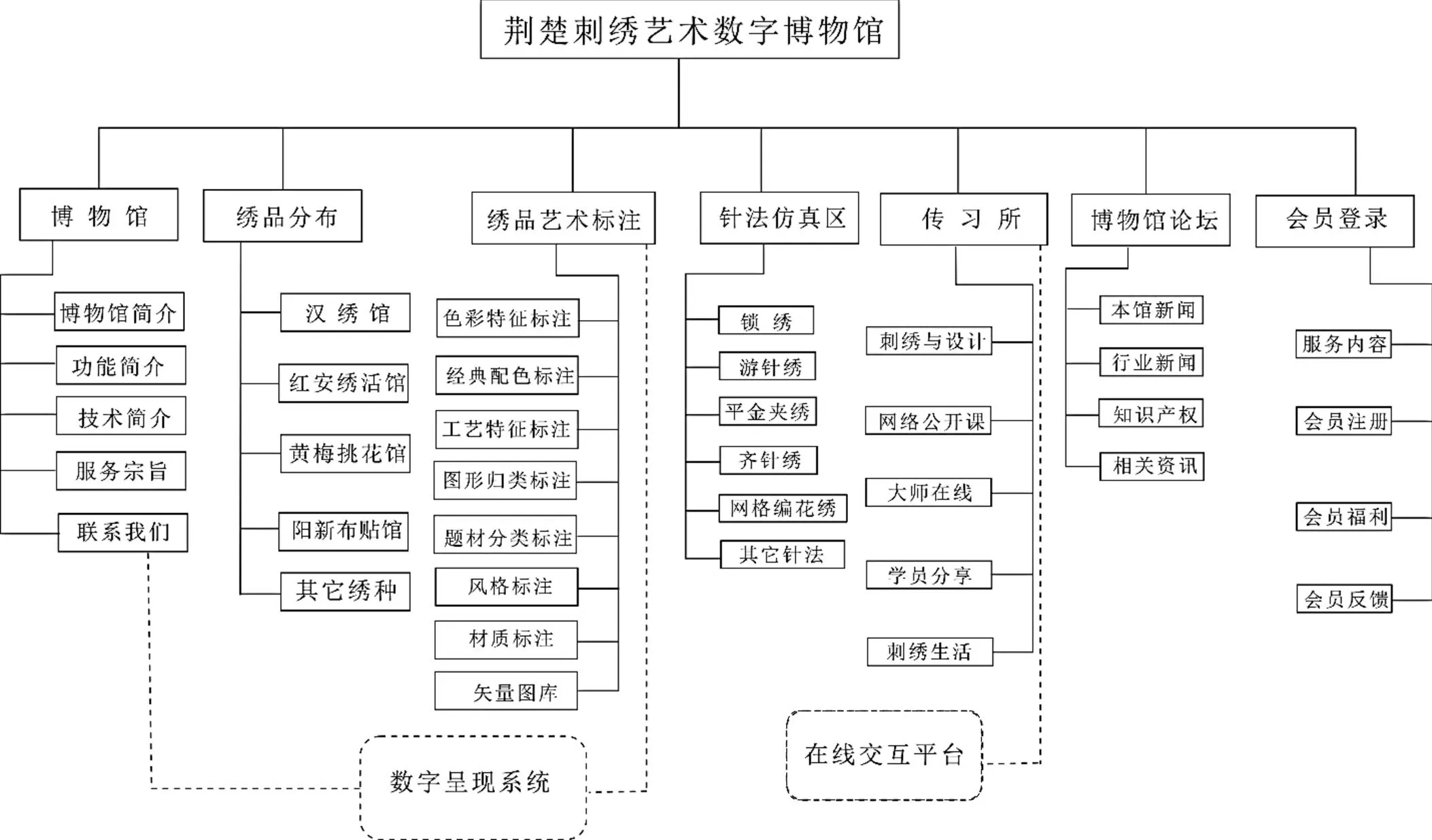

数字博物馆是架构在互联网上的拟真三维展馆,利用计算机虚拟技术与互联网紧密结合,以虚拟方式实现实体博物馆各项职能的数字化平台。它不仅具有传统展馆的展示功能,而且具有无可比拟的延展功能与文物信息保护作用。实现具有智能化、个性化、互动性等鲜明特点的博物馆的各项功能和衍生功能,从而达到对荆楚刺绣这一地方纺织品特色手工艺的传播推广及数字化保护目标。数字博物馆的建设以计算机三维成像、高精度数字采集、虚拟现实、网络技术、多数据通道等高新技术为支撑,以特征资料库数据素材为依托,关注时空布局、分类展示及用户体验与反馈;虚拟展厅具有良好的艺术品质与视觉观感、流畅的视觉传达与空间规划设计,追求信息传播的完整性、呈现性、延展性与交互性;通过二维、三维数字表达虚拟现实、增强现实的创新运用。数字化虚拟传习场景与交互实验平台提供给大众异地实时在线、高度互动的观赏环境;通过观众参与、反馈与交流功能,增强公众认知度与参与度。在展示、传授技艺,引导民众主动参与的同时培养从业者与产品市场,通过荆楚刺绣数字博物馆的建设不仅是“保护”和“抢救”,更是“激活”与“再生”。真正地让艺术走进生活,让学术走近公众,提升荆楚刺绣艺术的认知度和普及度并加快其市场化进程(如图2)。

图2 荆楚刺绣艺术数字博物馆组织图

(三)构建全功能数字化保护解决方案

将新媒体数字化传播作为拉动社会、经济发展智慧战略,作为文化推广、传播手段目前还很欠缺,本项目研究旨在文化艺术推广与传播途径上拓展了一种新渠道,文化传播与保护上新方式,是科学与艺术的创新。荆楚刺绣是千百年来因地域、历史、人文、宗教、民系、民风、民俗等复杂背景形成的民间纺织品手工艺,因其体系庞大而具有一定的保护难度。目前国内传统纺织品保护以宏观和理论研究居多,通过数字博物馆形式的创新设计的平台还有待提升。该项目依托我校纺织、艺术设计学科专业优势与传播学、计算机科学等多学科技术支撑并组成创新团队,构建荆楚刺绣数字博物馆保护平台,该平台搭载特征资料库与交互式传习研究所模块,实施数据储存、研究、展示、传播、传习、文化旅游、产品推广的全功能数字化保护解决方案。

四、荆楚刺绣艺术数字博物馆建设途径及实现

开展将能取得荆楚刺绣数字化保护、推广、活化的完整体系与实施样本,实现数字化作为生产力发挥推动地方文化、经济发展的作用,实例性成果;为探寻区域文化、传统艺术适应现代社会、发生应用性转化提供理论依据与保护路径。通过研究,将形成一套以品类原始样本的永久性存储、艺术特征标注、工艺技术活化、公众平台推广等数字化保护特色的荆楚刺绣保护导则,提升荆楚刺绣的市场化进程和传承力度,它将对弘扬荆楚文化、文化强省目标具有重要的应用价值。

数字博物馆作为社会性的公众文化传播机构,应能满足对主题展品的收集、储存、保护、修复、研究、展示以及公众教育推广等功能。数字博物馆除了无法展示实体展品之外,其主要功能也应该基本相同。全方位推行荆楚刺绣艺术的多平台展示、多终端发布、交互式教学、多渠道传播及商业性开发,实现跨时空跨地域实时观赏体验与信息检索的可能性,荆楚刺绣艺术数字博物馆的功能应用主要功能体现在一下几个方面:

(一)文献资料的集成性

基于视觉传播的新媒体内容采集和呈现对荆楚刺绣艺术内容进行数字化集成,全方位深刻挖掘区域性刺绣的真实风貌及历史内涵,便于检索、统计、分析并据以作定量研究。

(二)荆楚刺绣艺术呈现的全景性

通过数字媒体视频、动画、虚拟现实、增强现实、网络超链接等传播语言的内容再编辑形成基于互联网、移动媒体客户端的信息优化和增值传播。数字博物馆的设计首先要尊重荆楚刺绣特点,既要保存艺术的原始特征又要符合当代传播规律,动静结合,并根据时间轴、地域、品类等分类设计和全景性展示。

(三)信息传播的科学性

以虚拟展示空间序列和界面人机工学为主旨的数字化虚拟展示的空间设计有别于实体展厅的空间分割与流线引导。在对受众的观赏诉求与观赏心理进行充分研究的基础上,通过栏目导览、信息查询、兴趣点链接、符号暗示以及角色设定等引导观众进入预定空间序列,以更为科学的信息传播方式完成合理的观展过程。

(四)数字平台的开放性

通过智能化网络平台形式呈现荆楚刺绣整体文化框架,促进产业带整体生态系统的传播与交流。并在文字与解说方面考虑双(多)语并行或语种转换以满足域外传播、国际交流的功能,网站架构符合国际化信息传递与观赏习惯,清晰易懂以体现博物馆艺术品质与国际化形象。

(五)基于新媒体的商业性

新媒体的传播具有广泛性、低成本以及普及化带来的交互性特征,在研究成果推广通过与移动媒体、社交媒体相结合等多种手段,使刺绣元素通过动画、图片、视频、虚拟现实、增强现实、超文本述事等方式进行内容的再编辑。在促进荆楚刺绣产品推广中展现地域文化及荆楚刺绣艺术独特魅力,同时实现其商业价值。

(六)内容编辑的富媒性

利用信息技术手段将海量、零散、静态资料数字化处理,并通过数字媒体全新信息呈现系统设计变成活态的多功能数据库,方便捡索、统计、生成和组合,运用直观生动的多媒体呈现,同时实现信息传播的优化。

五、结语

围绕“荆楚刺绣”数字化保护方法论的研究展开,在构建“荆楚刺绣艺术数字博物馆”这一可视化数字传播平台的同时,最大化有效利用资源,建立交互式荆楚民间刺绣技艺传习研究所,以线上线下结合的技艺传习实体活动达到真正意义上的传播与推广,开辟崭新的民间工艺美术传承活化的新思路与新平台,这里所指在线交互式传习研究所平台,是荆楚刺绣艺术数字博物馆的一个子模块,也是数字博物馆功能的延伸。之所以命名为研究所,目的是突出它对荆楚刺绣传统艺术的教育与传承特性,是对博物馆信息资源利用的最大化,也是其社会价值的放大。从所具备的研究与传习功能来看,有着更为宽广的意义与范围,其根本不仅仅是“保护”和“抢救”,更重要是“激活”和“再生”。从产品开发及技艺复活角度,传习研究所可运用可视化数字技术在辅助设计方面的优势,挖掘荆楚刺绣的技术指标,探讨以数字技术与传统工艺相结合的商业研发辅助设计理念,以及可行性实际操作方案;从学术研究角度可以举办各种在线学术研究活动,吸引传承人、学者、教育机构和业界进行学术交流;而在线交互式传习平台则可展示、传授技艺,让民众更低成本的参与进来,从而培养产品市场与从业者,放大荆楚民间刺绣数字博物馆的社会价值,真正地让艺术走进生活,让学术走近公众,推进荆楚民间刺绣文化的认知度和普及度,提升荆楚民间刺绣的市场化进程和传承力度。

[1] 冯泽民.李健.汉绣艺术初探[J].武汉科技学院学报,2008,(9).

[2] 冯泽民,叶洪光,郑高杰.荆楚民间挑补绣艺术探究[J].丝绸,2011,(10).

[3] 王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[4] 王祖龙.楚艺术图式与精神[M].武汉:湖北人民出版社,2003.

[5] 王冠英.中国古代民间工艺[M].北京:中共中央党校出版社,1991.

[6] 钟蔚.从创意产业视角看汉绣艺术的新价值[A].汉绣与非物质文化遗产保护文集[C]. 2012.

[7] 周玉萍,郭寿峰.基于PHP的黎锦图案展示系统的设计与实现[J].电脑知识与术,2015.

[8] 耀林.可移动文化遗产保护策略[M].北京:北京图书馆出版社,2006.

[9] 陈智勤.论作为文化资源的非物质文化遗产的利用与管理[J].江南大学学报(人文社会科学版),2012.

The Significance, Function and Way of Jing Chu Embroidery Digital Museum Construction

LIU Hong-xian

(School of Media, Wuhan Textile University, Wuhan Hubei 430073, China)

Jingchu embroidery as a representative of regional non-heritage culture, urgently needs to introduce digital means to better protect, display and study it. From a professional point of view, this paper puts forward constructive plans for the construction of Jingchu Embroidery Digital Museum, extends the research space of entity display, expands its functions, maximizes resource utilization, and implements a full-functional digital protection solution integrating data storage, research, display, dissemination, learning and development. It is of great significance to strengthen the protection and inheritance of excellent regional non-heritage culture.

Jingchu embroidery;digital museum;function

刘虹弦(1976-),男,副教授,硕士生导师;研究方向:数字影像、视觉传达理论与设计实践.

教育部产学合作协同育人项目(201801187021);教育部人文社科项目(16YJA760055).

J522

A

2095-414X(2019)03-0057-05