八旬倪光南,仍为“中国芯”奔走

崔隽

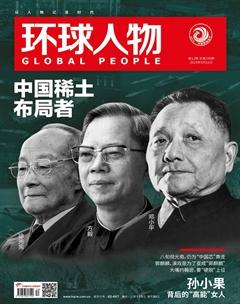

2019年6月6日,倪光南在中科院计算所接受本刊记者采访。(本刊记者 侯欣颖 / 摄)

中兴被禁、华为被断供的时候,有人想起倪光南。这些年他把“核心技术自主可控”挂在嘴边,出席活动时说,接受采访时说,写文章时说,多少遍也不厌倦。

对国产芯片和操作系统痛定思痛的时候,也有人想起倪光南。从上世纪90年代起,为了突破“缺芯少魂”的困局,他屡屡尝试、探索、受挫,折戟沉沙、壮志未酬。

人们对于倪光南有两种想象。一种是光说不做、缺乏成果的布道者;一种是多年来对国产芯片和操作系统念念不忘,如同一辈子与风车搏斗的堂吉诃德。

倪光南听完后对《环球人物》记者笑着摇了摇头。“没那么复杂,也不那么在乎。我就是一名科技人员,做我自己该做的事,就是这样。”

寻“魂”

研讨会、演讲、媒体采访塞满了倪光南的行程表。

采访前倪光南特意查看了下午航班时间。他闭上眼估算了一下,然后带着歉意说:“不好意思,咱们13点前得结束啊。”

中国智能终端操作系统产业联盟秘书长曹冬经常帮倪光南规划行程,有时会遭遇意想不到的突发状况。去年有一次,倪光南刚在徐州结束一场研讨会,临时增加行程要回北京。座票早已卖空,曹冬只能帮倪光南买站票。最终79岁的老爷子挤上高铁,在餐车坐了3个小时。

有一种紧迫感始终裹挟着倪光南。

20年前,时任科技部部长徐冠华说:“中国信息产业‘缺芯少魂。”芯指的是芯片,魂则是指操作系统。20年后,寻“魂”之路仍然坎坷。曾经的红旗Linux已经成为一面倒下的旗帜,如今PC操作系统仍然没有实现国产化替换。

但也有好消息。被称为“中国最好的Linux操作系统”的深度(Deepin)在2014年进入全球发行版排行榜前20名。阿里巴巴的YunOS装机量超过Windows Phone,成为全球第三大移动操作系统。被寄予厚望的华为鸿蒙操作系统也即将面世。

倪光南关注国产操作系统,是因为这与国家信息安全密切相关。他把操作系统比作地基,应用程序是地基上的房子。“只要电脑联网,谁掌控了操作系统,谁就掌握了这台电脑上所有操作信息。被监控、被劫持、被攻击、被停服或禁售,证书、密钥失控,无法加固、无法打补丁、无法支持国产CPU等问题都是隐患。”

2013年,中国工程院提交了一份文件,倪光南参与撰写并建议“基于共享软件架构,发展中国自主可控的操作系統”。习近平总书记对文件作了批示:“计算机操作系统等信息化核心技术和信息基础设施的重要性显而易见,我们在一些关键技术和设备上受制于人的问题必须及早解决。”

同年,倪光南成为中国智能终端操作系统产业联盟(以下简称联盟)的推动人。按照倪光南的设想,联盟通过推出统一的应用商店,引导国产操作系统的众多开发方修改各自的系统,适应应用商店的标准,从而实现不同版本的统一。

多年来,英特尔和微软靠着与软件、硬件厂商组成的生态系统,主导PC行业30多年。国内深度等操作系统基本具备替代Windows XP的能力,但生态环境是一座难以逾越的大山。在移动领域,华为鸿蒙今后面临的困难也是生态圈的搭建和完善。

实现国产操作系统替代将是一个长期的过程。不久前,国内某大型航天集团几万台电脑实现了国产芯片和操作系统替代,这耗费了倪光南四五年的时间去推进。

让国产操作系统首先走上国有企业和政府机关的办公桌,这只是个开始。作为改革开放后第一批下海的科学家,倪光南知晓市场的力量。他希望通过若干年的努力,国产操作系统能慢慢进入一般市场,最终立足。

“我们能够做的就是在一定条件下尽可能去争取。所有事物1.0往往不太好用,那就不去做了吗?也得做。1.0是一个过程,没有1.0哪有2.0?”倪光南说。

攻“芯”

5月17日,华为海思总裁就华为被列入美国商务部工业和安全局实体名单一事,致信员工称备胎芯片将全部转正。“中国芯”再次成为人们关注的焦点。而攻“芯”之难,倪光南20年前就早有体会。

21世纪的开端对中国人来说,充满美好的回忆。中国加入世界贸易组织(WTO),“中国芯”也迎来新篇章。“方舟1号”的问世拉开了中国对计算机CPU芯片自主研发的序幕。不过这条路的曲折程度远超出先行者们的预想。

倪光南一心想在国产芯片上有所作为。当时大多数人意识到,计算机发展依赖芯片,芯片则依赖集成电路。集成电路产业革命在上世纪六七十年代席卷全球,但中国因为特殊历史原因未参与其中,这段空白带来的差距急需追赶。

1992年,倪光南(前)在联想微机生产基地。

2017年,倪光南(右)体验无人超市。

方舟科技此时找上门来。这家公司培养了一支能做计算机芯片的技术队伍,让倪光南眼前一亮。他将重启“中国芯”的希望寄托在方舟科技身上,并设计了一条发展路线:用自主芯片+Linux操作系统,替代英特尔+微软(Wintel)的架构,这样可以抄近道,跳出西方巨头限定的框架。

助手梁宁一边听,一边兴奋地紧紧攥住拳头,指甲掐进肉里。她在2000年加入方舟,负责撰写提交给政府部门的报告,筹备技术鉴定会和新闻发布会。她意识到,他们正在做的事有可能“改变游戏规则”。

2001年4月,加工封装好的第一批流片回来了。实验室里站满了人。经过紧张的调试,CPU启动工作了。“哗一下子就跑通了。”梁宁记得主管研发的刘强看着大家说:“芯跳了。”

尽管“方舟1号”技术上仍不成熟,但在当时备受瞩目。“方舟1号”的技术鉴定委员会由中国工程院前任院长宋健、前任副院长朱高峰亲自担任正副主任。信息产业部等四部委为“方舟1号”联合召开了盛大的发布会。为了配合内嵌方舟芯片的NC (互联网计算机)推广,北京市政府有关部门直接订购了几万台。

形势看似大好,危机却暗流涌动。当时主流软件大多依托Wintel生态系统,不支持内嵌方舟芯片的NC。最常见的投诉是,用户打不开别人发送过来的Office文档。此外,方舟还面临着浏览器、播放器等十三大类50多个问题。这些为最后的失败埋下伏笔。

2003年年底,NC开始从政府采购中淡出,方舟芯片销售大幅下滑。方舟科技当时的实际控制人不顾“863计划”对方舟的支持,宣布放弃方舟芯片的后续研发。

倪光南对此感到愤怒:“‘863项目不能说不做就不做,从来没有遇到过这种事情,这是第一次。”从事中关村历史研究的陶勇见过那时的倪光南,“他那会儿很瘦,整个人像经历了一场灾难”。

时隔多年,梁宁复盘了方舟往事,生态和用户体验是关键败笔。“2008年,我创业做网站。一个同事装了最新版红帽子桌面,我也跟着试试这个,试试那个,结果心潮起伏。如果当时我们的桌面能有这个水准,应该不会输得那么难看。”

直到今天,倪光南也不认为这是一場全面溃败。“企业失败不等于技术失败。方舟没了,但是对于所有参与方舟的人来说,这是发展过程中的一个阶梯,团队和技术通过这个过程成长了。”

方舟的投入有了另一种形式的产出。2005年,刘强成立了北京君正集成电路股份有限公司,生产的芯片用于360摄像头、小米手表等产品。“方舟没成功,但刘强成功了。”倪光南说。

如今,参与到芯片庞大产业链中的企业和机构越来越多:海思、紫光、大唐、中芯国际、长电科技……十几年间,当年的探路者和同路人风流云散,后来者仍在不断跟进。

足迹

中国计算机技术发展60多年,从国防、科研到民用,倪光南都留下了成果和足迹。

1961年,刚从南京工学院无线电专业毕业的倪光南被分配到中国科学院计算技术研究所(简称中科院计算所)。当时计算所与数学所共用一栋楼,22岁的倪光南偶尔会在楼道里遇见华罗庚、陈景润等数学家。

上世纪60年代,为了解决“两弹一星”的一些重大计算问题,中国必须要突破国内物资短缺、国外技术封锁的困境,研制出自己的计算机。当时吴几康领导研制的“119型计算机”由几千个真空管组成,占地有一个篮球场那么大。倪光南负责的是外部设备调机工作。“119型计算机”的计算速度虽然达到要求,但是性能很不稳定,倪光南和同事们必须日夜三班倒,随时准备抢救这台庞然大物。直到现在,他还清楚地记得48个显示灯每一个意味着什么。

1968年,倪光南参与计算所显示组万永熙主持的“717机”显示器研制,它是中国最早的汉字显示器。此后让计算机显示汉字、输入汉字并能用汉字思考成为他研究的新方向。

70年代中期,倪光南在中科院的阶梯教室作过一次学术报告,介绍了联想式输入法。“把常用的汉字组合在一起,敲一个字母,相关的汉字就可以显示出来。”许多技术人员一听,就跑到倪光南的组里,想参与进来。

为了研制汉字微机,倪光南不惜自掏腰包购买国外的超大规模集成电路。1984年,倪光南带领课题组研制出“LX—80联想式汉字图形微型机系统”。

这一年的中关村初显繁荣景象。国家科技体制改革的号角吹响,中科院积极响应,提出面向国民经济主战场构想,鼓励研究所办企业,转化所内科技成果。一批科技人员跃进了市场浪潮。计算所新技术发展公司(简称计算所公司,即联想集团前身)也应运而生。

当柳传志下海的时候,个人计算机市场已经日渐苏醒,IBM计算机如潮水般涌了进来,汉卡成为必需品。柳传志找到倪光南,请他出任总工程师。倪光南进入公司一年后,成功研发联想式汉卡。两字词组的重复率降低50%,三字词组降低98%,四字以上的词组几乎没有重复,这对计算机汉字输入技术来说是划时代的进步。此后,微型计算机迅速走进千家万户。

“119型计算机”。

但倪光南知道,汉卡只是计算机的扩展功能,不是计算机主体。“那时候我就觉得中国做计算机,一定要做芯片。”当时国际芯片技术日新月异,英特尔一家独大。那会儿的大多数企业家觉得,这种对标英特尔的技术至上路线等于烧钱“自杀”,以卵击石。倪光南与柳传志无法说服对方,最终以倪光南离开联想而告一段落。

坚持

倪光南曾给陶勇发过一封邮件,正文只有两个字:请看。后面是一篇分析联想与华为的文章链接,再无其他。“倪老师有种科研工作者的可爱。”陶勇对《环球人物》记者说。

这两年,陶勇常有一种感觉,倪光南瘦削的身体里似乎有用不完的精神头。他常年晚睡晚起,作息像个年轻人。哪怕是深夜11点,《环球人物》记者还能收到倪光南的短信,打开一看,是采访地点的定位信息。

倪光南不允许自己落伍。

他爱骑共享单车,对智能穿戴设备感兴趣,在地铁闸机前晃晃手腕就能顺利通行。他熟知各家操作系统的特点,还和朋友讨论过通讯录的流畅度。新一轮信息革命扑面而来,他每天要浏览大量互联网前沿信息。

上世纪80年代的联想式汉卡。

2019年5月,华为总部展出海思设计的芯片。

去年11月,梁宁在一场活动中遇到倪光南。那时华为已处于风口浪尖,山雨欲来。梁宁好奇的是,一直是服务驱动的华为什么时候成了一家技术驱动的公司?没想到倪光南准确地给出了一个年份:2007年——那一年华为收揽了加拿大北方电讯公司的技术人才。“对于各家公司核心技术的演进,倪老师跟进得非常紧。他还聊了RISC—V(一种开源指令集架构),说这可能是一个机会。”谈论这一切时,倪光南认真专注的神情让她印象极深。

几个月前,有媒体给倪光南拍摄纪录片,梁宁也出了镜。有个镜头是两人散步,他们就边走边闲聊,聊着聊著梁宁心头一热。“倪老师突然感叹了一句说,人这一生知道什么事情是对的,真不容易。知道后就要坚持,5年、10年、20年,不管多久,都要坚持下来。”

机遇

《环球人物》:2003年,您和任正非见过面,当时您和他聊了些什么?您怎么评价任正非?

倪光南:当年华为进入北美市场,思科起诉华为侵权。华为找到了信息产业部,请了我们这些专家到华为交流,大家就帮着出主意。

思科那会儿打华为,恰恰说明华为做得好。华为能通过自主创建的交换机进入市场,做到思科打它了,那说明它已经强大到产生威胁了。我当年也做过交换机,我知道这有多不容易。

任正非作为企业家,做事是很有远见的。我和华为的研发人员聊过,我知道任正非在研发上投入很大,确实是有创新决心,华为在这方面的确是中国企业的标杆。

《环球人物》:说到“中国芯”,我们起步不算晚,重视也不算不够,为什么跑得还不快?

倪光南:首先,不能一概而论说中国芯片不行,我认为今天中国芯片设计和全球领先水平旗鼓相当。华为海思的手机芯片水平挺高;我们的电脑芯片和国际差距不过三五年;服务器芯片也可以和世界最高性能芯片相比。

短板在芯片制造上。国内芯片制造设备和工艺基本依靠外国,我们可以设计芯片,但是无法制造。要赶上美国的制造水平,投入几千亿元是至少的,而且需要持续投入,最快也得八年十年。

《环球人物》:工信部已经发放了5G商用牌照,有种观点是5G时代中国有机会成为领跑者,您觉得5G会成为未来新赛道吗?

倪光南:5G肯定是新机遇,5G将会对物联网、大数据、人工智能等各方面产生影响,会产生新业态和新机会。从3G时代开始,中国在技术方面有了一定自主权,到4G时代差不多平起平坐。其实中国在网信领域落后没那么大,国家对于新一代信息技术也特别重视,国务院公布了新的人工智能发展规划,很多地方也有了5G推进试验区。5G时代中国有希望从“跟跑”“并跑”发展到“领跑”。

《环球人物》:有人说,对华为和中兴等企业来说,中美贸易战是一记耳光,也可能是一个机遇,您认为是耳光还是机遇?

倪光南:中兴被禁、华为被断供,比我讲100遍都有用,核心技术不能受制于人,否则就会被“卡脖子”。

中兴事件主要暴露了芯片问题,停止供应芯片,中兴就瘫痪了。华为事件主要暴露了软件问题。只要有短板,早晚都会暴露出来。中美贸易战的机遇在于,这会加速中国弥补短板的过程,加快中国科技的发展。

倪光南

1939年生于浙江宁波。中国工程院院士,中国科学院计算技术研究所研究员。曾主持开发联想式汉字系统和联想系列微型机。近年来致力于推广国产芯片和操作系统。