基于概念特征模型的轿车白车身模态优化

张 宇 曹友强

(1. 重庆电子工程职业学院 汽车工程学院,重庆 401331; 2. 吉利汽车研究总院,浙江 宁波 3153363)

0 引 言

现代车身结构设计主要划分为概念设计阶段、详细设计阶段和分析验证阶段。 概念车身模型采用梁单元和板壳单元模拟车身结构,简化了几何特征,缩减了单元规模,提高了计算效率。在车身分析验证阶段,需要对车身结构进行大量的分析计算和优化迭代,是一个耗费大量人力、物力的过程。因此,利用概念模型计算耗时少、效率高的特点,为详细模型提供优化参考,可缩短开发周期。

目前国内大量文献针对车身概念设计阶段的优化设计开展研究。如文献 [1-3]对概念设计阶段车身梁截面形状和板厚进行了优化;文献[4]对概念设计阶段车身进行了灵敏度分析及优化。亦有大量文献对车身详细设计阶段的优化设计进行研究[5-6]。但是,合理运用概念车身模型计算优势指导车身详细设计的相关报道尚不多见。

根据车身结构设计流程,将白车身概念模型与实车模型同时融入白车身模态优化设计流程,以期为白车身模态优化提供一种便捷、有效的解决方法。该白车身模态优化设计流程见图1。

图1 白车身模态优化设计流程Fig. 1 Modal optimization design process of BIW body

1 接头概念模型精度控制

1.1 接头分支长度控制

车身接头结构为车身结构重要组成部分,其刚度对车身结构响应有重要影响[7]。接头分支长度[8]、各分支之间的圆弧过渡区域[9]对接头刚度的影响不容忽略。因此准确截取接头模型是建立高精度概念车身模型的关键。笔者建立简化接头结构模型(图2)进行分支长度计算精度研究。

图2 简化接头结构模型示意Fig. 2 Simplified joint structure model

研究表明[10],接头建模的差异显著体现于车身扭转刚度的计算。为研究接头分支长度对接头刚度的影响,采取在接头各分支端部施加扭矩的方式来模拟扭转计算工况。考虑结构的对称性,在接头结构模型上设置两组计算工况(图1):

工况1:在左侧水平分支端部施加Z向单位扭矩,其余两个分支端部施加全位移约束。

工况2:在垂直分支端部施加Z向单位扭矩,其余两个分支端部施加全位移约束。

计算得到接头扭转角与分支长度关系见图3。由图3可知,当接头分支长度大于100 mm时,接头扭转角趋于稳定。故为确保模型计算精度,在建立车身概念模型时,接头各分支截取长度应大于100 mm。

图3 接头扭转角与分支长度关系曲线Fig. 3 Relationship curve between joint branch length and twist angle

1.2 接头单元结构力学特性

将图2中接头简化结构模型视为一个单元,则每个分支端具有3个线位移和3个角位移。因此,一个接头单元具有18个自由度。因线位移影响极小,往往将其忽略,故仅剩下9个相互耦合的角位移。设接头单元某一分支施加的扭矩向量为:

M=[MaxMayMaz]T

(1)

则得到对应的扭转角向量为:

θ=[θaxθayθaz]T

(2)

式中:下标第一个字母为接头分支编号;下标第二个字母为接头所在局部坐标系轴向。

于是可得接头刚度矩阵方程:

(3)

由于接头单元各分支相互耦合,故刚度矩阵[K]为对称矩阵。当分别在各分支的局部坐标系轴向施加1 N·m扭矩时,则扭矩向量等于单位矩阵。则可得柔度矩阵等于各分支的扭转角矩阵:

(4)

1.3 接头概念模型建模精度验证

根据1.1研究结论,以B柱上接头为建模对象,在详细车身模型上按分支长度L=100 mm截取接头模型,见图4(a)。

将接头详细模型各分支截断处的质心连线作为接头概念模型分支,各分支设为刚性梁单元。其分支两端设立节点,其中一节点与接头单元相邻的车身梁单元连接,另一节点与接头单元中心点通过球铰连接,并根据接头结构的力学性能,安置一组扭簧单元,每组由3个刚度不相关、方向相互正交的扭簧单元组成。将接头详细模型的刚度矩阵解耦处理后的特征值矩阵设为弹簧单元刚度,所得特征向量矩阵即为弹簧单元方向[11]。最终建立的B柱上接头概念模型见图4(b)。

图4 接头详细模型及概念模型Fig. 4 Connector detail model and concept model

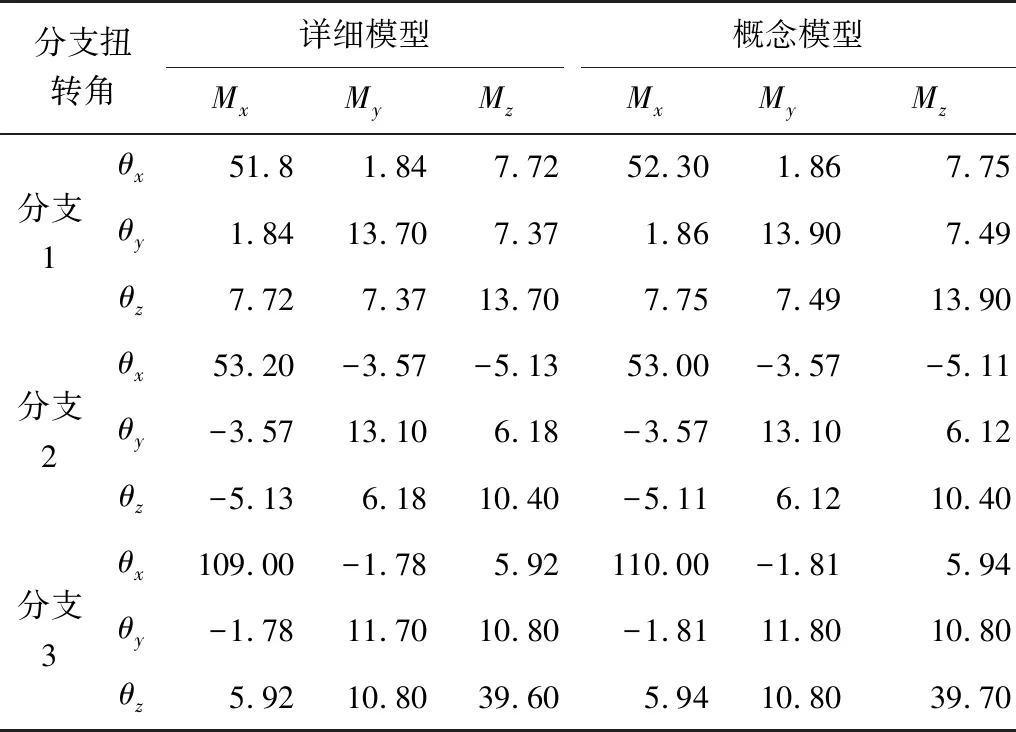

计算得到接头详细模型和接头概念模型在单位扭矩作用下各分支扭转角见表1。由表1可见,各分支扭转角相对误差低于10%。表明运用该方法建立的接头概念模型具有很好的计算精度,可运用于概念车身整体结构建模。

表1 接头详细模型扭转角计算结果Table 1 Calculation results of the joint detailed model ×10-9 rad

2 概念车身建模及精度验证

车身概念模型建模过程分3步进行:

1)构建车身框架梁模型。框架梁几何模型建模主要在既有车身详细模型的基础上抽取特征点,通过特征点构造车身梁零件。同时,特征点的坐标位置无需十分精确,只需大概的位置,因为在此之后可以有目的地调整点和线的空间位置。在保证概念模型计算精度的前提下可对框架梁结构模型做如下处理:①将弯曲梁用直梁代替,或者用分段梁代替,如前围板上横梁、顶盖横梁等;②截面突变的梁结构亦采用分段直梁处理,如车身A柱,B柱等;③忽略焊点位置,使梁截面构成封闭线段。

2)构建车身覆盖面板模型。车身框架梁几何建立好之后,在此基础上建立顶盖、地板、塔形支座、轮罩板等覆盖面板。 在保证概念模型计算精度的前提下可对车身覆盖面板结构模型做如下处理:①靠得很近的两个薄板简化为一个,厚度为该两个薄板之和;②忽略面板结构上的孔、翻边、台阶、加强筋等细微特性;③将小的覆盖面合成为一个大的面;④取消面与面之间的倒角。

3)基于车身框架梁和覆盖面板模型进行有限元网格划分,建立车身概念特征模型。

某轿车白车身实车模型(图5)约有27.5万个单元,质量为212 kg。建立的车身概念模型(图6)约有1.3万个单元,质量为203 kg。两者结构质量基本一致,而概念车身模型单元规模大大缩减,计算效率大幅提升。

图5 轿车白车身详细模型Fig. 5 Detailed model of BIW

图6 轿车白车身概念模型Fig. 6 Concept model of BIW

车身静态弯、扭刚度和低阶模态是NVH性能最重要、最基本的评价指标。该型轿车白车身概念特征模型与实车模型静态弯、扭刚度结果对比见表2,模态性能结果对比见表3。

表2 刚度性能计算结果Table 2 Calculation results of stiffness performance

表3 模态性能计算结果Table 3 Calculation results of modal performance

由表2、表3可知,白车身概念模型与实车模型的静态弯、扭刚度及低阶固有频率相对误差均控制在30%以内,说明概念模型具有较好的计算精度。白车身1阶模态频率与发动机怠速2阶激励频率(约25 Hz)耦合,易导致共振。因此,需要对白车身低阶模态频率进行优化。

3 白车身模态优化

3.1 白车身概念模型灵敏度分析

通过对白车身结构模态灵敏度分析,可以获知结构对相关模态的薄弱区域,进而有针对地改进薄弱区域,提高白车身动态性能。笔者主要研究车身梁结构、接头刚度变化对车身模态的影响,从而找到比较敏感的影响参数(截面或者接头),为概念车身NVH优化提供参考。

针对图6中概念车身模型,将梁结构板厚增加10%,进行关键梁灵敏度分析,分析结果见表4。主要接头灵敏度分析结果见表5。

表4 关键梁灵敏度分析Table 4 Key beams sensitivity analysis

表5 主要接头灵敏度分析Table 5 Key joints sensitivity analysis

3.2 白车身详细模型模态优化

由白车身概念模型灵敏度分析结果可知,尾灯竖梁和C柱上接头对车身弯扭模态频率影响明显。因此,对尾灯竖梁和C柱上接头进行优化可达到提高NVH性能的目的。因此,将优化措施移植于详细车型模型:在C柱上接头添加加强板;将尾灯局部结构板厚由0.8 mm改为1.5 mm;将尾箱横延长至两端壁板,以使尾箱局部刚度得到加强。优化方案如图7。

图7 各部位优化方案Fig. 7 Optimization schemes of several compartments

经过计算,白车身优化前后静态弯、扭刚度无明显变化。模态性能计算结果对比见表6。采取优化措施后,白车身扭转模态频率由26.88 Hz提高到27.90 Hz,避开了发动机怠速2阶激励频率2 Hz以上,达到避频目的。同时弯曲模态频率提高1.07 Hz。因此,优化后,车身NVH性能得到了较好的改善。

表6 车身优化前后模态性能Table 6 Modal performance before and after car body optimization

4 结 论

1)基于接头单元力学特性建立合理的接头概念模型,并在此基础上建立的完整白车身概念特征模型可精准地反映弯、扭刚度及模态性能。

2)通过白车身概念特征模型的关键梁灵敏度分析和接头灵敏度分析,可快速识别白车身结构动态力学性能薄弱区域,从而便于快速指导白车身结构优化。

3)提出的利用概念模型指导白车身模态优化流程,可应用于车身分析验证阶段。该流程具有广泛的工程应用价值。