集体经营性建设用地入市的农户福利效应分析

——以德清县东衡村、砂村为例

■ 苑韶峰/王之戈/杨丽霞/楼赛君

(1.浙江工商大学土地资源管理系,杭州 310018;2.浙江财经大学城乡规划系,杭州 310018)

我国城镇化、工业化不断发展,对土地的需求日益增加,集体经营性建设用地入市成为农村土地改革的重要部分,是乡村振兴的催化剂。2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出允许农村集体经营性建设用地实行与国有土地同等入市、同权同价[1]。2015年公布33个农村土地制度改革首批试点。2017年提出乡村振兴发展战略。2018年中央1号文件进一步深化了乡村振兴内涵。以上这些均体现了中央对农村土地改革的重视与力度。土地利用是促进乡村发展和转型的重要驱动因素,党的十九大报告中明确提出“深化农村土地制度改革”等多项实现乡村振兴的手段[2]。据统计,截至2018年3月,全国集体经营性建设用地入市地块812宗,面积1.6万亩,总价款约183亿元,粗略估算集体经营性建设用地入市价格每亩平均在114万元左右,入市成效初显。集体经营性建设用地流转成为农村土地改革的重要部分、市场供给侧结构性改革的主战场[3],为乡村振兴战略实施奠定了基础,显示出巨大的潜力。

1 文献综述

近年来,关于农村集体建设用地入市中农户福利情况的研究受到重视,归纳相关研究大致可分为三类:一是集体建设用地入市成效对农户生产生活的影响研究[4-7];二是致力于提高农民福利的入市收益分配机制研究[8-10];三是针对入市过程中农户福利情况的研究[11-13]。前两类主要从宏观层面基于“物”的角度评价入市成效与机制,而第三类则是从微观角度对农户福利进行评价,将入市中农户福利影响因素归纳为经济状况、居住条件、社会保障、环境功能、发展机遇等[11-13]。这些研究为集体经营性建设用地入市提供了理论依据和策略性建议,但其中对农户主观感受的研究相对缺乏,特别是对入市后农户主观获得感探讨匮乏。基于以上分析,本文拟通过建立福利评价体系,调查入市以来农户的福利水平变化及心理认知度,以期为农村土地改革和乡村振兴战略的进一步实施提供参考。德清县作为首批试点之一,在开展土地入市以来出台了多项制度促进土地流转,入市成果明显,有较大发展潜力,是合适的研究对象。因此,本文选择浙江省德清县洛舍镇下辖砂村与东衡村作为研究对象。

2 数据来源与样本特征

2.1 研究区概况

德清县位于浙江省北部,总面积937.92平方公里,现辖8镇4街道,户籍人口43万,为全国百强县。2015年德清列入全国33个农村土地制度改革试点县市后,第二年全县地区生产总值达425.2亿元,同比增长8.3%。全国启动试点后,德清县全面开展集体经营性建设用地的入市工作,出台了《德清县农村集体经营性建设用地入市管理办法(试行)》,在入市途径上有“就地入市”和“异地调整入市”两种,交易形式主要为“招拍挂”的公开交易和协议两种,明确了“工矿仓储”和“商服”两种入市用途,采用“按类别”“有级差”两种调节金收取标准,为入市创造一系列积极条件,激发了农村集体经营性建设用地市场活力。砂村位于德清县洛舍镇西南部,村经济收入来源于以种植业、养殖业为主的农业及以矿山开采业为主的工业。2015年砂村成功出让20亩村集体经营性建设用地,是首次以拍卖方式完成的集体经营性建设用地入市,入市方式主要为出让和租赁两种方式。东衡村地处德清县洛舍镇东南部,产业以木皮、钢琴、养殖为主。东衡村众创园项目是德清县集体经营性建设用地入市的重点项目,众创园土地所有者既包括本村股份经济合作社,又包括异地置换的跨村股份经济合作社,入市土地所有者多元化,入市方式以入股为主。两村在入市方式、入市主体等方面均具有一定典型代表性。

2.2 数据来源与样本状况

本文数据源于2018年4—6月对德清县砂村、东衡村进行抽样调查和农户直接访谈。抽样调查采用偶遇抽样方法,共计发放问卷300份,回收有效问卷288份,其中砂村回收有效问卷140份,东衡村回收有效问卷148份,样本有效率96%。调查内容包括三部分:农民家庭基本情况、农民对入市情况的态度与认知、入市对农民福利的影响。

此次调查中年龄小于45岁农民占55.56%,65岁以上的农民数量最少,占5.56%。其中非农人口最多,占比50%,而以农业为主业的人口最少。此次调查个体中男女比例较平均,男性占总调查人数的58.33%,女性占比为41.67%。在文化程度方面,未受过教育人数占比5.56%;大专及以上学历人数占比36.46%。

3 评价指标与模型构建

3.1 评价指标体系构建

以阿玛蒂亚·森的可行能力理论来评价农户福利,该理论认为福利是其所能实现的功能及实现功能的能力的集合,功能和能力福利理论考虑了人际之间的差异和个人选择的自由度,既考虑已实现的福利,也考虑潜在的或可行的福利[16]。参考已有研究对福利评价的相关成果[14-16]并征询专家意见,以乡村振兴战略为支撑,从经济水平、产业发展、民生建设、组织建设和生态环境五个方面来评价农村集体经营性建设用地入市后农户的福利水平(表1)。各指标选择如下:(1)经济水平。经济状况是福利水平的重要组成部分,农民的经济状况能否改善是体现农民福利水平的关键因素[14]。选取三项指标反映经济状况:纯收入(X1)、恩格尔系数(X2)和农民对经济状况的主观感受(X3)。纯收入反映家庭基本经济状况;恩格尔系数从消费端来衡量农村集体建设用地入市对农民经济状况的影响;农民经济状况主观感受则是集体经营性建设用地入市对农民经济获得感最为直接的反映。(2)产业发展。依据乡村振兴中对产业发展提出的要求,对土地流转前后农村创业创新环境进行测度。本文从农户视角出发,主要考察集体经营性建设用地入市后农户对本村创业创新环境、产业扶持等方面的主观认知。构造二分虚拟变量进行度量,“机遇提升”赋值为1,“机遇下降”赋值为0。本研究选取创业创新环境(X4)、产业扶持政策(X5)、就业主观感受(X6)及就业岗位数量变化(X7)四个指标进行发展机遇评价。

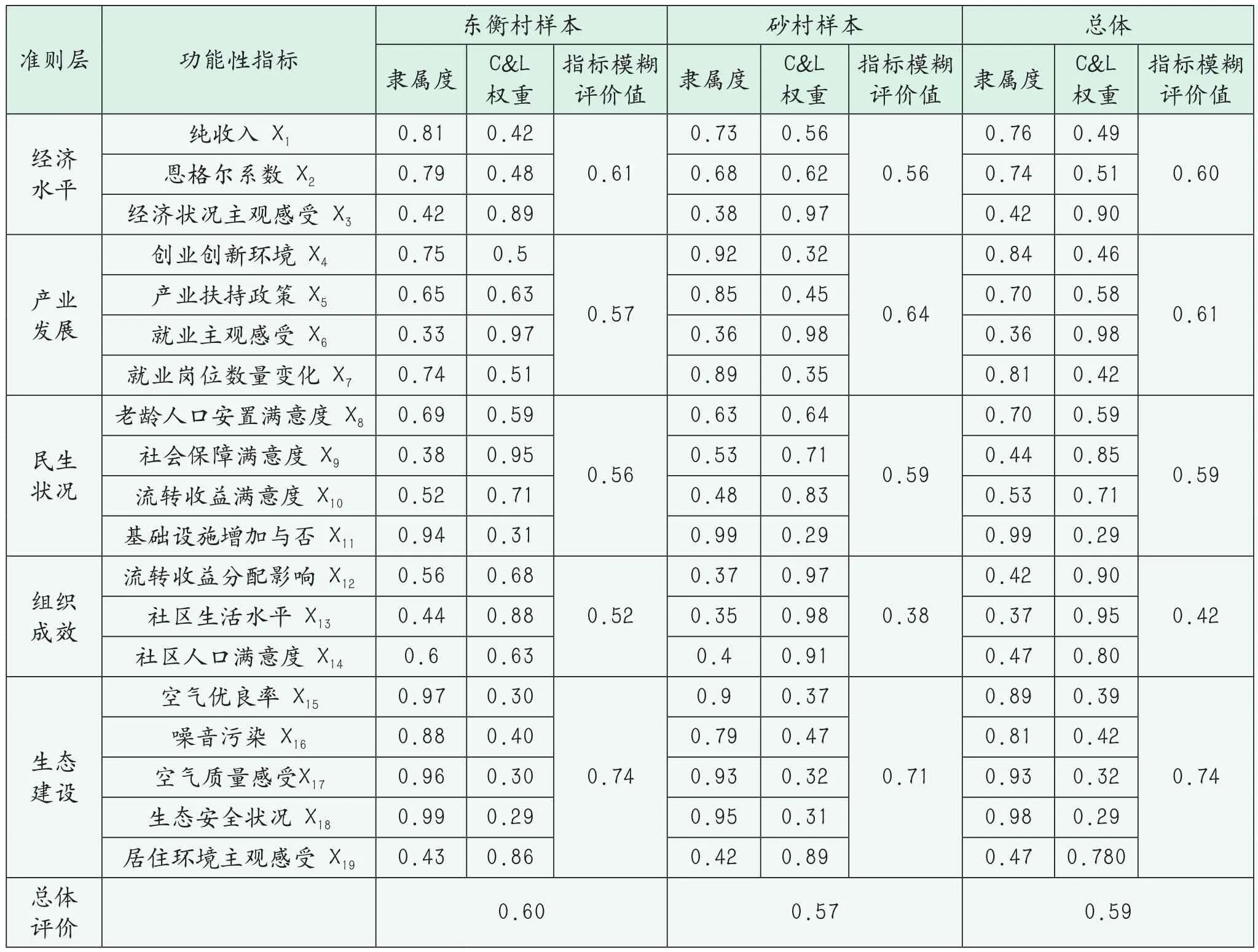

表1 福利评价指标体系

(3)民生状况。结合乡村振兴中对乡风文明的要求[17],集体经营性建设用地入市导致农民损失部分土地收益。民生建设要求土地收益的丧失需以其他保障形式作为弥补。本研究选取老龄人口安置满意度(X8)、社会保障满意度(X9)、社会保障流转前后影响(X10)及基础设施增加与否(X11)四项指标,构造二分虚拟变量和虚拟定性变量对福利变化进行度量。

(4)组织成效。农户心理认同是政府治理成果的直接反映。在集体经营性建设用地入市过程中,农民的收入来源发生转变,在转变的过程中农民的收益分配满意度和生活水平满意度的变化将影响自我福利的感知[16]。为体现乡村振兴中治理有效的目标要求,选取流转收益分配影响(X12)、社区生活水平(X13)、社区人口满意度(X14)三个指标构造虚拟定性变量,其中流转收益分配影响反映农户对入市收益分配情况的满意程度;社区生活水平反映农户视角下客观社区生活水平变化;社区人口满意度体现农户社区生活的主观心理感受,反映集体经营性建设用地入市后农民心理认同感,以此反映政府治理成果。

(5)生态建设。生态环境指与人类密切相关、影响人类生产生活的各种自然力量及作用的总和。集体经营性建设用地入市后,土地大多变为商服用地、公共服务用地等,土地的开发和再利用影响到农民居住的环境状况与质量。该指标主要考察入市规划建设后,村内噪音污染、空气污染及生态安全等方面内容。选取空气优良率(X15)、噪音污染(X16)、空气质量感受(X17)、生态安全状况(X18)以及居住环境主观感受(X19)五个指标进行生态建设评价。

3.2 农户福利变化的模糊评价

3.2.1 模糊评价模型构建

首先,设定农户福利的模糊函数。设农户福利状况为模糊集X,宅基地流转后的农户福利为子集M,则第n个农户的福利模糊函数为{x,μ(x)},其中μ(x)是x对M的隶属度[18]。隶属度值越大,表示农户的福利状况越好。隶属度为1,表示农户福利处于非常好;隶属度等于0.5,表示农户福利“不好不坏”;隶属度等于0时,表示农户福利处于最差。将集体经营性建设用地流转前农户福利设为“不好不坏”的模糊状态,进而将流转后农户福利评价结果与之进行比较,若隶属度大于0.5,表明福利水平有所提高,反之,则表明福利水平下降(表2)。

表2 集体经营性建设用地流转前后家庭福利变化范围

其次,设定隶属函数。涉及的变量指标为连续变量、虚拟二分变量、虚拟定性变量。这三类变量的定义方法如下所示:

当变量为连续变量(C)时,这类指标隶属度函数定义为:

当指标为虚拟定性变量(Q)时,根据变量的属性因素进行量化。隶属度函数设定为:

对于虚拟二分变量(D)一般只存在“是”与“否”两种状态,将其隶属度函数规定为:μ(xij)=A(回答“是”,A=1;回答“否”,A=0)。

3.2.2 加权综合

在模糊评价福利变化时,为保证结果的稳健性,确定指标权重的客观性赋权方法是根据Cheli&Lemmi(简称C&L法)所提出的公式计算[19]:

公式(3)反映第n个农户第i个功能子集中第j项指标的均值。该公式根据指标隶属度大小确定权重,隶属度较小的指标可获得较大权重,在福利评价时更关注获得程度较低的指标和功能。

最后,计算综合评价指标。在获得初级指标隶属度的基础上,赋予每个指标一个权重,并加总得到综合指标值。采用Cerioli&Zani提出的方法进行指标加权求和[20]:

4 结果与分析

4.1 调查数据的描述性分析

德清县农村集体经营性建设用地入市主要依据《德清县农村集体经营性建设用地入市管理办法(试行)》实施。据统计调查,德清县土地流转方式主要有出让、租赁、入股等;入市主体为代表集体经营性建设用地所有权的农村集体经济组织。入市意见征求方面,未收到意见征求人数占比38.54%,得到意见征求人数占比61.46%。村集体征求意见的主要方式为召开村民集体会议和挨家挨户走访。原集体经营性建设用地主要为废弃矿山和未经复垦整理的闲置地,统一规划后用途包括开发工业园区、开办工厂和发展旅游服务业。流转收益方面,通过村集体经济组织入市的土地,其收益10%用于村内公共服务事业,其余在村集体成员即农户间公平分配。入市后农户增加的直接收益从1万至30万不等,收益不均的主要原因是农户家庭人口数量不同和所持股份不同,收益在5万元(不含5万元)以下占比23.33%,5万元~10万元占比36.67%,10万元以上占比40.00%。集体经营性建设用地入市满意度方面,持“一般”态度人数最多,其次为“比较满意”,可见大多农户对入市整体满意度不高。另有13.54%的农户持“不满意”态度,这部分样本主要源于村内60岁及以上老年群体,职业类型以“完全务农”与“无职业”为主,这部分人群无可靠收入来源,收入水平较低,更依赖土地入市收益,对于入市效果期望更高,易产生不满情绪。

4.2 农户福利测度及分析

从表3集体经营性建设用地入市后农民福利水平的评价结果来看,与入市前0.5的基准相比,土地入市后东衡村和砂村农户福利水平均有一定提高:东衡村评价结果较基准值高出0.10,达到0.60,砂村与流转前相比,福利水平提升0.07,达到0.57,两村福利评价总得分差距为0.03;总体农户福利水平评价结果为0.59,比基准值高出0.09,其中生态环境方面福利提升最大,组织建设方面福利水平一定程度下降。具体而言:

(1)集体经营性建设用地入市提升农户经济收入水平。据德清县官方数据,截至2017年底,德清县共完成入市土地131宗856亩,成交金额1.88亿元,农民和农民集体获得收益1.53亿元,惠及农民8.8万余人。农户收入增加来源主要包括入市收益的分配、入市带来的新就业机会及土地入市后的自主创业热潮。两村比较而言,东衡村经济水平提升更为显著,两村综合经济状况指数与基准值相比高出0.10。

(2)集体经营性建设用地入市有利于农村产业结构转型优化。在落实乡村振兴战略中,德清县加快发展二三产业,逐步实现产业转型。2017年全县第二产业投资161.4亿元,比2016年增长13.9%;第三产业投资160.8亿元,比2016年增长13.2%,产业结构优化为农户带来了新的发展机遇和许多高质量工作岗位。两村综合福利评价得分为0.61,农户就业客观水平与主观感受水平较基准值提升0.11。

(3)集体经营性建设用地入市有效提高了农村社会保障水平。调查发现,德清县在集体经营性建设用地入市后为年龄大于60周岁的老年人提供了养老保险,并每月发放村集体补贴;全县拥有各类福利机构27个,累计发放补助金3569万元。综合该指标,民生建设方面较基准值提高0.09,达到0.59。该项指标的提高充分说明了政府在改革过程中,始终坚持以人为本,加强对农民社会保障的投入,对增强农户福利具有重要意义。

(4)集体经营性建设用地入市过程中组织建设缺乏,治理手段亟待优化。农户对村集体组织建设的感知主要是通过农户对政策的知晓程度、参与民主决策能力反映[21]。经调查,农民在土地流转过程中参与度普遍较低,对入市用途和补偿标准也不够清楚;村集体在入市过程中较少征询农民意见,相关政策透明度低,双方信息不对称。农村组织建设水平较流转前反有所降低,主要是由于补偿标准低,且收入流向不够公开,农民监督权缺失,导致农户认为村集体存在收入下放的“克扣”问题,该问题在砂村尤为显著。

(5)集体经营性建设用地入市有效促进农村生态建设。两村集体经营性建设用地入市后在空气优良率、噪音污染、空气质量感受、生态安全状况、居住环境等生态建设方面评价指数为0.74,比基准值高出0.24,在评价入市后农民福利的五个功能性活动中提升幅度最大。集体经营性建设用地入市前砂村主要产业是开发矿产,乡村生态环境状况恶劣,在空气质量和噪音污染方面尤为明显;入市后政府主导参与,推动土地用途变革、产业结构由粗放向集约转型。2017年德清县空气优良率为89.9%;PM2.5平均浓度为41微克/立方米,较2016年下降4.7%。此外,政府还筹资建造了大型景观湖,并配备专门人员监督治理,村内生态环境极大改善。

表3 福利变化的模糊评价结果

5 研究结论

本文运用阿玛蒂亚·森的可行能力理论结合模糊综合评价,并采用C&L赋权法对农村集体经营性建设用地入市前后农户福利水平进行测度,得出如下结论:

(1)农村集体经营性建设用地入市后,农户总体福利水平提升,但组织建设水平在入市后有下降趋势。从功能性角度出发,集体经营性建设用地入市对经济状况、产业优化、民生建设与生态建设四项指标产生推动作用,且影响不同,其中生态建设成果最为显著,其次为民生状况与产业发展。

(2)东衡村与砂村集体经营性建设用地入市中虽在入市方式、入市用途及入市土地数量等方面具有一定差异,但两村的福利评价结果差异较小。可见不同的入市模式在一定程度上对农户福利均具有促进作用。

(3)集体经营性建设用地入市对农户客观福利水平产生正向影响,而对农户主观福利水平产生负向影响。农户主观感受的评价得分大多低于入市前水平,而农村客观变化方面的评价结果往往优于入市前。因此,应注意到农村集体经营性建设用地入市后农户生产生活方式变化对不同群体带来的心理差异,探寻农村组织建设新模式,提高农民对信息的知晓程度,完善农民决策参与机制,增强农户心理认同感与获得感。