论核心素养下体育展示 与比赛和运动能力的关系

尹志华

摘 要:体育展示与比赛作为《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》中运动能力核心素养的表现之一,其实质是学生对所学运动项目的综合运用过程;借鉴田麦久教授的项群训练理论,发现“技能主导类表现难美性项群”运动项目的综合运用侧重于动作展示,而其他项群运动项目的运用则侧重于比赛;学生参与体育展示与比赛主要表现在参与意愿、状态、表现力和结果四个方面,具有完整化、结构化和复杂性三个方面的特征。关于与运动能力的关系,认为体育展示与比赛实现了运动能力几个表现的串联、是不断直面问题的过程、是运动能力提升的终极载体。

关键词:体育展示;体育比赛;学科核心素养;运动能力

中图分类号:G633.96 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2019)05-0008-04

《普通高中体育与健康课程标准(2017年版)》[以下简称《课程标准(2017年版)》]将体育展示与比赛、体能状况、运动认知与技战术运用一起列为运动能力核心素养的具体表现。与其他表现相比,体育展示与比赛将体育运动的魅力展现得淋漓尽致,如健美操运动展示中的优美身姿、篮球运动比赛中速度与力量的对抗等,因而对广大人民参与体育运动产生了强大吸引力。从美学的角度而言,体育展示与比赛的吸引力在本质上是“美的体现”,包括身体美、运动美和精神美等多个方面[1]。因此,在《课程标准(2017年版)》实施背景下,正确认识体育展示与比赛的内涵,了解核心素养培育对体育展示与比赛的要求,对于广大体育教师在体育课堂教学中积极引导学生进行展示和比赛以大力提升学生的运动能力核心素养非常必要。

一、体育展示与比赛的内涵

(一) 体育展示与比赛的项目针对性

《课程标准(2017年版)》中所提及的体育展示与比赛,实质上是学生对所学运动项目的综合运用过程,但由于球类运动、田径类运动、体操类运动、水上或冰雪类运动、武术与民族民间传统体育类运动、新兴体育类运动等六大运动技能系列中所包含的具体运动项目数量庞大,且技战术特点千差万别,所以学生在学习过程中对这些运动项目综合运用的侧重点有所区别,即有的运动项目侧重于展示,而有的运动项目侧重于比赛。正是基于这种不同运动项目的特点和差异,我国著名的运动训练学研究专家田麦久教授提出了项群训练理论,其重要成果之一就是建立了运动项目的分类标准,分别从“决定运动员竞技能力的主导因素、运动项目的动作结构和运动成绩的评定方法”三个一级标准的角度进行划分。尤其是当以运动项目所需竞技能力的主导因素为一级分类标准时,对理清本文所言的哪些运动项目的综合运用侧重于展示,而哪些运动项目的综合运用侧重于比赛具有很好的借鉴意义。

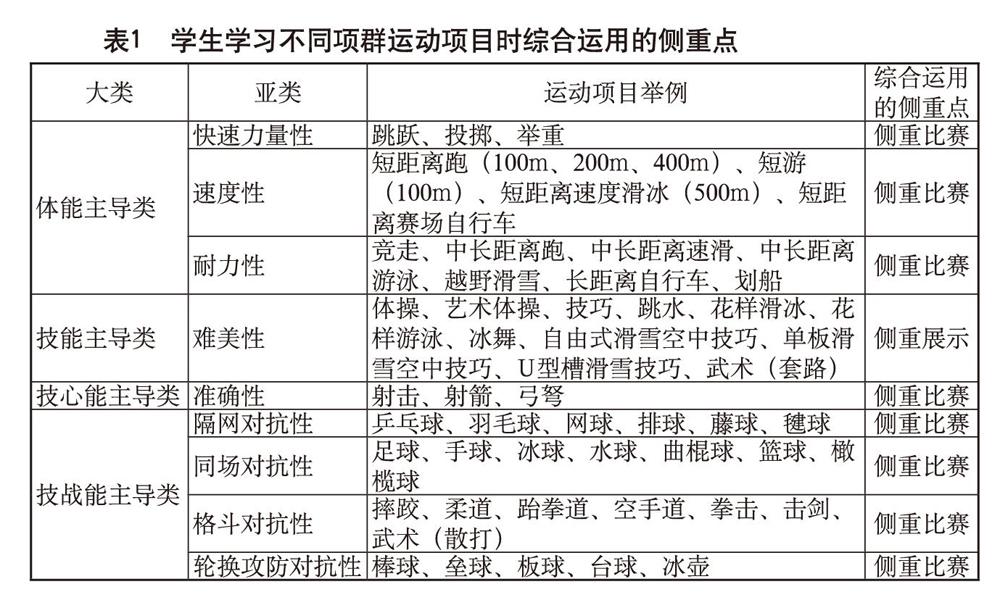

在项群训练理论中,根据“运动项目所需竞技能力”的分类标准,田麦久教授将运动项目分为体能主导类、技能主导类、技心能主导类和技战能主导类4个大类。在此基础上,以各种能力的主要表现形式为二级分类标准,又将体能主导类项目分为快速力量性项群、速度性项群与耐力性项群3个亚类,将技战能主导类项目分为隔网对抗性项群、同场对抗性项群、格斗对抗性项群以及轮换攻防对抗性项群4个亚类,技能主导类即为表现难美性项群,技心能主导类即为表现准确性项群[2]。从这一分类体系可知,在学校体育教学中,除了“技能主导类表现难美性项群”项目在综合运用过程中侧重于学生的动作展示之外,其他项群均侧重于比赛,其对应关系可见表1。

由表1可知,在“技能主导类表现难美性项群”中,体操、艺术体操、技巧、跳水、花样滑冰、花样游泳、冰舞、自由式滑雪空中技巧、单板滑雪空中技巧、U型槽滑雪技巧、武术(套路)等项目的共同特点都是评分标准非常倚重学练者的动作表现与展示质量,即这些都属于评分类运动项目。对于其他项群的運动项目而言,学练者自身的动作表现与展示水平不是关键要素,只要能够尽量命中、投准或制胜而取胜即可。

(二)体育展示与比赛的表现维度

1. 展示与比赛的意愿

意愿通常是指个体对事物所产生的看法或想法,并因此而产生的个人主观性思维。在体育学习过程中,学生参与体育展示与比赛的意愿体现为一种欲望,如展示欲、表现欲、对抗欲等,是发自内心的想对所学运动项目进行综合运用的动机和内驱力,这是激发、引导和保持行为的内部过程。一般而言,如果要让学生具有强烈的参与体育展示与比赛的意愿,至少要具备两个方面的基础:一是学生对所学运动项目有着强烈的兴趣,如果学生对所学运动项目缺乏兴趣,将会在学习过程中缺乏内在动力,大多会表现出敷衍了事的状态,那么就更谈不上具有强烈向他人展示所学运动项目的动作或与他人进行比赛的欲望了。当然,由于高中阶段的运动项目学习是选项教学,学生基本上都能够选择自己感兴趣的运动项目进行学练,所以在兴趣方面不会存在问题;二是在学习中体会到了成功感。学生对运动项目的学习会经过初步接触、深入了解、逐步掌握、综合运用的过程,如果他们在前面几个阶段的学习很有成效,不断体会到成功的感觉,那么学生就希望能够进行更深一步的运用,从而愿意开展体育比赛。比如,在学习篮球的过程中,如果学生对篮球基本知识、技战术等掌握得很好,体会到学习篮球的成功感,那么他就会产生与他人“真刀实枪”地进行篮球比赛的强烈欲望。

2. 展示与比赛的状态

在体育展示与比赛中,学生体现出来的状态包括身体状态和心理状态两个方面。所谓身体状态,是指学生在身体形态、身体机能、身体功能等方面体现出来的外在表现。其中,身体形态状态主要是指个体在身高、体重、体脂率、BMI、脂肪体重、腰围、臀围、大腿围[3]等常见指标上的表现水平,虽然说个体的身体形态在短时间之内很难发生改变,但学生如何将自己的这些身体形态指标以最快的速度和最好的状态对外呈现也是至关重要的因素。比如,在健身健美操运动中,学生在进行动作展示时身体形态的整体状态是决定打分的关键要素之一。身体机能是指个体的心血管系统、免疫系统、内分泌系统、神经系统、呼吸系统、骨骼肌系统和物质能力代谢[4]等在运动时所表现出来的状态,对身体参与展示和比赛起着基础性的作用,在运动生理生化中有专门的测试指标。当然,对于普通学生的体育学习而言,不太可能也不需要对身体机能状态进行准确测试,但其机能状态好坏却起着关键作用;身体功能状态则指个体在身体的关节灵活性、身体稳定性、速度、力量、灵敏和耐力等方面对身体运动所起支撑作用的水平。因此,身体形态、身体机能和身体功能分别从外部、内部和作用三个方面构成了个体的身体状态。所谓心理状态,主要是指学习者在参加体育展示与比赛过程中所体现出来的“精气神”,具体与兴趣、动机、情绪、气质、性格等因素密切相关。

3. 展示与比赛的表现力

在前述的“技能主导类表现难美性项群”运动项目中,学生参与体育展示所体现出来的表现力就是核心竞争力,主要体现在与环境要素的配合表现力、情绪表现力和动作表现力三个方面。以体育舞蹈为例,学生在跳舞过程中与环境要素的配合表现力主要包括着装的恰当程度、身体动作与音乐的配合程度、舞蹈动作的节奏控制、在特定环境中对舞蹈礼仪的展现等。情绪表现力主要是体现在个体的面部表情上,如是否在舞蹈动作展示的过程中始终面带微信、充满自信等。个体的情绪表现力越强,则在运动过程中越具有感染力,也越容易打动他人,所以在表现难美性这类运动项目中保持高亢的情绪至关重要。动作表现力是指个体的舞蹈动作是否张弛有度、步伐是否正确、动作是否充分表达了舞蹈编排时所蕴含的深层意蕴等。

与综合运用时侧重于展示的运动项目相比,表现力对那些综合运用时侧重于比赛项目的影响较小,因为人们关注更多的是胜负或者分数的高低。但与主要围绕获胜的竞技运动相比,普通学生的体育学习也需要在比赛中注重表现力,如在篮球比赛中,眼花缭乱的假动作、潇洒的运球过人、高高跃起的扣篮等动作所产生的吸引力,在很多时候甚至超过了人们对是否进球得分的关注度,而这就是比赛表现力的体现。再比如,在跳远比赛中,从助跑、起跳、腾空到落地的整个过程中,一连串流畅连贯的动作所产生的冲击力甚至强于“跳的距離更远但动作不好看”的个体。因此,虽然表现力并不能为那些在综合运用时侧重于比赛的项目获胜加分,但可能却给观众留下了深刻的印象,而观众的喝彩又进一步增强了个体的自信心,这非常有助于学生体育学习的开展。

4. 展示与比赛的结果

对于在综合运用中侧重于体育展示的项目而言,结果主要体现在裁判的打分高低上,那么这就与打分指标有着密切关系。比如,在健身健美操的展示活动中,对展示结果的打分可以涵盖队列队形、服饰服装、技术技巧、动作的一致性、团队默契度、动作的准确度、动作力度、动作节奏、动作的整齐度、精神风貌、艺术气质等多个方面,具体情况则取决于评分标准。对于在综合运用中侧重于体育比赛的项目而言,结果主要体现在胜负上。比如,田径、游泳等测量类运动项目主要关注距离、时间等长短,篮球、足球等项目则关注是否命中,网球、排球等项目关注是否得分,摔跤、拳击、柔道等项目则主要关注是否制胜等。

(三)体育展示与比赛的特征

1. 完整性

中国学生学了12年的体育课为什么不会一项完整的运动?关键在于学生的体育学习缺少体育展示与比赛。因此,从展示与比赛的属性上来讲,首先必须要具备项目的完整性,因为要完成真正的展示与比赛,就必须要从整个运动项目的角度展开,而不仅仅只是项目中的单个技术或者某几项技术的组合。以篮球运动为例,学生在完成篮球比赛的过程中,传球、运球、过人、配合、投篮等动作都需要进行应用,只有这样才能形成完整的比赛。如果缺少了完整性,虽然表面上仍然可以进行体育展示与比赛,但这不是真正意义上的展示与比赛。

通过在体育运动中参与完整的展示与比赛,非常有助于学生掌握完整的运动:一是从意识思维层面给予了学生整体的感觉。在体育运动实践中,虽然外部表现出来的是肢体动作,但在背后仍然是信息的认知加工过程。如果在学生的思维意识中只有单个的动作技术,而缺乏完整运动的意识,那么学生就不可能真正对这项运动形成完整的认知。二是可以在操作上给学生提供完整的实践机会。体育学习的最大特点是实践性,是对“默会知识”的体验与掌握,因此也就不可能像部分文化课的学习那样主要停留在思维层面。学生即使在思维层面具备了对某项运动的完整认知,但如果没有机会进行运动实践练习,那始终只是“空中楼阁”而已。通过参与实实在在的体育展示与比赛,让学生在运动中切身体验,就可以将思维层面的意识转化为实践能力。

2. 结构化

结构化通常与完整性联系在一起,即体育展示与比赛不仅在形式上是完整的,而且在内在本质上应该是结构化的学习过程,只有这样才能形成真正的展示与比赛。缺少了结构化的知识与技能的学习,则展示与比赛的过程只是在形式上具备而已。因此,形式的完整并不一定意味着知识与技能学习的必然结构化,还需要教师带领学生进行有意识的学习。关于结构化,季浏教授认为“是指体育与健康知识与技能具有层次性和关联性特征。知识和技能的层次性是指它们相互之间具有由简单到复杂、由易到难的递进关系,关联性是指各个知识和技能之间相互联系、相互促进。要努力改变长期以来‘知识中心论和‘运动技术中心论的深刻影响,导致一节体育课只孤立地教一个运动技术,学生只会单个技术,而不会一项完整运动的奇怪现象;每堂体育课只孤立地教单个技术,不但不能使学生学会一项完整的运动,而且学生的学科核心素养根本不可能形成和发展;应该让学生尽早体验完整的运动,不断提高完整运动的水平;单个技术水平应该更多地在完整的运动中提高,同时也提高了单个技术的运用能力”[5]。从季浏教授的解释可以看出,即使在体育展示与比赛中涵盖了某个运动项目所有的知识与技能,但如果这些知识与技能只是毫无逻辑的堆砌与简单叠加,而没有注重知识与技能之间的层次性与关联性,不仅对学生的学习无益,而且甚至还会对学生掌握某项运动产生负面影响。

3. 复杂性

相对于固定的知识与技能学习,体育展示与比赛的魅力就在于结果充满未知性,而这与展示和比赛本身所蕴含的复杂性密切相关。与侧重于特定动作(如武术套路)展示的体育运动项目相比,侧重于体育比赛的运动项目的复杂性更强。尤其是对于技战能主导类项群的隔网对抗性、同场对抗性、格斗对抗性、轮换攻防对抗性等项目,因其比赛过程与对手密切相关,所以复杂性前所未有。比如,以同场对抗性的足球运动比赛为例,是否能够取得比赛的胜利与对手的技战术、天气、教练的临场指挥水平、球迷的支持程度、场地的适应性等多种因素密切相关,当这些因素交织在一起时,导致足球运动比赛呈现出高度的复杂性。如果说在足球比赛中还有队友可以产生协助作用,那么在网球和乒乓球等隔网对抗性的单打运动项目中,一对一的对抗使得学练者在比赛中必须要时刻应付对手的攻击,没有喘息的时间,稍有不慎就会被对手压制,甚至此时还要应付体能消耗过快、心理疲劳、天气突变、球拍损害等各种意外情况的发生,那么就需要个体必须对瞬息万变的比赛场景进行精准的预判并随之形成快速的反应。实际上,越是复杂程度高的运动项目比赛,越是能够激发参与者的兴趣和吸引住观众的眼球,也越是能够提高参与者的综合能力。

二、体育展示与比赛和运动能力的关系

(一)体育展示与比赛实现了运动能力几个表现的串联

在运动能力核心素养的表现中,与体能状况、运动认知、技战术运用等侧重于某个方面相比,体育展示与比赛是对运动能力素养下面各个表现的综合运用过程。比如,就体能而言,即使学生的身体成分、心肺耐力、肌肉力量与肌肉耐力、柔韧性、灵敏性、平衡能力、协调性、爆发力、速度和反应时等各种体能水平再高,也只能说为体育运动实践提供了体能基础,如果不通过展示和比赛的过程,则无法全面体现出体能在运动能力核心素养形成的价值。再比如,即使学生的运动认知水平和技战术运用能力很高,但如果没有展示和比赛的机会,和体能一样也无法发挥其最大价值。如果我们将会开车作为一项核心素养,那么即使个体的交通规则知识水平再高、对驾驶的理解再深、驾驶技术再强,但如果没有发生真正的驾驶行为,则体现不出个体所具备的驾驶素养。而驾车的过程,则是将上述驾驶知识与技能进行综合运用的过程,也是发挥这些知识与技能价值和功能的过程。

在体育展示与比赛过程中,运动能力核心素养几个表现的综合运用呈现出相互联系的关系。首先,体能状况为体育展示与比赛的进行提供了体能基础,包括一般体能和专项体能。其中,一般体能的基础性作用更强,对展示与比赛的顺利进行起奠基性作用;专项体能与运动项目密切相关,对特定运动项目的展示与比赛起支撑性作用。也就是说,离开了体能提供的基础,体育展示与比赛都将面临“塌陷”的危险。其次,运动认知为体育展示与比赛提供了思维基础。诸多运动项目的展示与比赛,并不只是纯粹的身体活动,而是由思维起着控制作用。如果个体对运动项目的认知水平较低,可能可以进行简单重复的展示和比赛,但在面对复杂情况的完整展示和比赛时,將会陷入缺乏思维支撑的困境。第三,技战术运用是体育展示与比赛中的核心,也正是因为学生通过运用运动技战术,使得体育展示和比赛变得有血有肉和丰富多彩。综上所述,虽然体能状况、运动认知与技战术运用和体育展示与比赛都属于运动能力核心素养的表现,但实际上体育展示与比赛和其他几个表现并不在一个层次,更多起着串联和为其他几个表现提供运用平台的作用。也就是说,正是通过体育展示与比赛的过程,将运动能力核心素养的几个表现实现了串联式的综合运用。

(二)体育展示与比赛是不断直面问题的过程

引导学生直面问题是《课程标准(2017年版)》的鲜明特点,因此也在多个地方提及要提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力。比如,在“运动能力课程分目标”中,就提出要“增强发现问题、分析问题和解决问题的能力”;在各个模块课程内容的“教学提示”中多次提出要“培养学生运用综合知识和技能解决问题的能力”;在“教学建议”中也提出要“使学生在活动和比赛情境中提高运动技能水平以及分析问题和解决问题的能力”。实际上,在运动能力核心素养的几个表现中,因为体育展示与比赛是综合运用的过程,所以就是一个不断直面问题的过程。

1.体育展示与比赛为学生提供了全面发现问题的机会

进行展示与比赛本身就是一个问题情境,即学生要思考如何取得展示与比赛的胜利,而实际进行展示与比赛的过程就是分析问题和解决问题的过程。当然,如何获胜这个问题还过于庞大,可以进一步分解为很多小问题。比如,如何在健身健美操运动的成套动作展示中提高艺术表现力。对于学生而言,重要的是能够学会发现这些存在的小问题,这就对学生敏锐的洞察力提出了相应的要求。

2.体育展示与比赛激发了学生分析问题的需求

学生在体育展示与比赛过程中,要学会对发现的问题进行分析,挖掘出背后隐藏的深层次原因。实际上,即使学生发现问题之后,如果体育展示与比赛进展顺利,那么他们大多不会去对这些问题进行分析,因为缺乏激发学生分析问题的外部驱动力。只有当体育展示与比赛进展不顺利时,现实的需要迫使学生开始不断分析导致问题的原因和相应的解决方法。比如,在开展防身术运动时,当学生多次发现自己无法“一招制敌”地成功制服对自己产生威胁的人时,他才会分析自己失败的原因,如防身术的动作技术不规范、力量不够、反应速度过慢等原因就会逐渐被分析出来。

3.体育展示与比赛为学生提高解决问题的能力提供了实践土壤

为了保证展示和比赛顺利进行并最终获得好的成绩,学生在发现问题和分析问题的基础上,必须要尽全力解决问题,而展示和比赛又为问题解决能力的提升提供了实践平台。也就是说,即使没有展示和比赛,发现问题和分析问题也可以进行,但如果没有真实的展示和比赛发生,解决问题的过程则无法开展。如学生在网球比赛中只有在与对手不断“拉锯战”的过程中,才能发现对手的发球规律,也才能找到破解之道。离开了真实发生的展示与比赛,问题解决能力的提升将无从谈起。

(三)体育展示与比赛是运动能力提升的终极载体

体育教师在教学实践中要高度重视体育展示与比赛的进行。西方国家的青少年体育之所以开展很好,与其中小学体育课重视运动竞赛密切相关。比如,澳大利亚的中小学生有着非常高的体育竞赛参与率,这不仅激发了学生的体育兴趣、提升了学生的运动能力,而且也为澳大利亚国家队和职业体育输送了大量后备竞技人才[6]。实际上,我国的一些主管领导早就认识到学校体育中体育展示与比赛的重要性,如2018年3月,国务院副总理孙春兰到国家体育总局调研时指出,“要厚植青少年体育根基,促进体教结合,既让学生能动起来,有一技之长,也可以发展专业体育的明日之星。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰指出:“体育竞赛是最好的激发学生参与体育锻炼内生动力的渠道。”然而目前我国学校体育竞赛却存在着竞赛评价理念偏激、学生参赛比例低、竞赛水平无法满足后备竞技人才输送需要等问题[7]。

因此,为了全面提升学生的运动能力核心素养,体育教师在教学中必须要在思想上高度重视体育展示与比赛的开展,要坚决破除传统的认为学生掌握了动作技术就算学会的陈旧思维,如果学生缺乏在展示与比赛过程中的实践运用,掌握再多的动作技术也没有价值。实际上,《课程标准(2017年版)》频繁提及开展体育展示和比赛,尤其是学业质量在每个运动项目模块的不同水平中均提出了展示与比赛的要求。比如,在蛙泳模块第一学年的阶段性学业质量中,从水平一到水平五,分别要求学生要“每学期通过现场或多种媒介分别观看4次、6次、8次、10次和12次高水平蛙泳比赛”,“要结合所学运动项目每周分别进行1次、2次、3次、4次和5次的课外体育锻炼或比赛”[8],即水平越高,则学业质量的要求越高。在重视开展展示与比赛的基础上,体育教师还要注重开展形式的多样化,如小组展示与比赛、班级内展示与比赛、班级间或年级间展示与比赛、校内或校际展示与比赛等。只有丰富了形式,才能更好地激发学生参与展示和比赛的兴趣,也才能更好地达成学业质量水平所提出的要求。

参考文献:

[1]万星,李冬勤,唐建忠.体育美的内涵释义与魅力展现[J].体育文化导刊,2018(11):147-152.

[2]田麦久.项群训练理论的创立与科学价值[J].中国体育教练员,2016(3):6-9.

[3]郭吟,陈佩杰,陈文鹤.4周有氧运动对肥胖儿童青少年身体形态、血脂和血胰岛素的影响[J].中国运动医学杂志,2011,30(5):426-431.

[4]冯连世.优秀运动员身体机能评定的方法及存在问题[J].体育科研,2003,24(3):49-54.

[5]季浏.我国《普通高中体育与健康课程标准(2017 年版)》解读[J].体育科学,2018,38(2):3-20.

[6]李欣玥.澳大利亚中小学体育竞赛体系研究及启示[J].体育成人教育学刊,2019,35(2):74-77.

[7]李静波,杨波.我国学校体育竞赛八大问题与对策分析[J].体育文化导刊,2010(4):89-91.

[8]中华人民共和国教育部.普通高中体育与健康课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:68-70.

基金项目:本文是国家社科基金青年项目(项目编号:16CTY013)的阶段性成果。