二尖瓣成形术治疗小儿先天性二尖瓣病变疗效分析

殷 强,韩跃虎,李红玲,李昱茜,段 乐,苏 洁,朱海龙,孙国成,顾春虎

先天性二尖瓣病变是一种由于瓣膜结构发育异常而导致二尖瓣狭窄或关闭不全的先天性病变,常伴有其他心脏畸形,尤其是左心系统的病变。早在1902年,Fisher发现了2例左心系统的先天性心脏病变,其中1例就是二尖瓣瓣上肌束导致的二尖瓣狭窄[1]。另一种常见的二尖瓣畸形“降落伞”形二尖瓣,在1961年首次报道[2-3]。Starkey于 1959年首次成功的对先天性二尖瓣病变进行了手术矫治[4],之后随着手术技术的不断发展,二尖瓣成形技术也越来越成熟和丰富。

先天性二尖瓣病变通常累及瓣上、瓣环、瓣叶、瓣下腱索和乳头肌等多个水平,可能仅有单个病变也可同时出现,引起瓣膜狭窄或关闭不全[5]。单纯先天性二尖瓣病变的临床症状主要为肺静脉高压的表现,包括呼吸困难、端坐呼吸、夜间阵发性呼吸困难以及反复发作的肺部感染等[6]。外科治疗方式主要包括二尖瓣成形术和二尖瓣置换,由于婴幼儿瓣环较小,瓣膜置换术后需要和成人一样接受华法林抗凝治疗,且常由于血栓或由瓣环周围组织导致瓣叶活动度下降而引起瓣膜功能障碍,所以婴幼儿先天性二尖瓣病变主要以二尖瓣成形术为主,尽可能的保留瓣叶和相关结构非常重要,即使术后可能会存在残余返流或压差。

尽管手术技术不断提高,但是婴幼儿先天性二尖瓣病变的外科矫治仍然存在很大的挑战,笔者回顾性总结了2年来手术矫治的94例先天性二尖瓣病变患者的经验和体会,认为二尖瓣成形术的治疗效果良好,根据不同的二尖瓣病变选择合适的成形技术,术中合理有效的评估修复效果是手术成功和患者术后康复效果的关键。

1 资料与方法

1.1 一般资料 西京医院心血管外科在2016年1月至2018年2月间收治了先天性二尖瓣病变患儿94 例,男 58 例,女 36 例。 体重 3.3~35(17.2±9.6)kg。 年龄 2 个月至 10 岁,平均年龄(4.6±2.1)岁,其中大部分伴有其他心脏畸形。术前均行胸片,心电图及超声心动图检查,所有患儿均在全麻低温体外循环下形二尖瓣成形术,术中同期矫治其他心脏病变。

1.2 辅助检查资料 术前胸部X线片提示心胸比率为 0.44~0.76(0.58±0.05)。 术前超声心动图检查二尖瓣瞬时返流量为 1.0~12.0(4.3±3.6)ml。 其中轻度25例,中度41例,重度28例。94例先天性二尖瓣关闭不全患儿中单纯二尖瓣关闭不全10例,合并其他畸形有室间隔缺损35例,法洛四联症8例,继发孔房间隔缺损18例,右心室双出口8例,冠状动脉起源异常4例,三尖瓣关闭不全9例,肺动脉闭锁和主-肺动脉窗各1例。

1.3 手术方法 气管插管全身麻醉,胸骨正中切口,常规主动脉和上、下腔静脉插管,建立体外循环。经右心房切口,切开房间隔进行二尖瓣探查和手术操作。进行瓣膜成形前仔细探查瓣膜结构,依照瓣上,瓣环,瓣叶,腱索及乳头肌的顺序依次探查,并且通过注射器将生理盐水注入左心室,检查二尖瓣瓣叶的对合情况,在充分了解瓣膜异常结构的基础上决定手术方式。成形后的效果通过反复的左心室注水试验和复跳后经食管心脏彩超检查来确定。二尖瓣成形技术及操作例次有:瓣叶交界缝合29例次,瓣叶裂口缝合25例次,瓣叶楔形切除7例次,瓣叶延长5例次,乳头肌切开26例次,腱索延长6例次,腱索缩短15例次,瓣环缩小28例次。

1.4 术后复查和随访 所有患儿出院时均进行胸部X线片、心电图和心脏彩超复查,出院后按1、3和6个月在门诊检查,之后每年复查一次。

1.5 统计学处理 使用SPSS 13.0统计软件进行统计处理,数据用均数±标准差(±s)表示,计量资料采用采用t检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结 果

94 例患儿体外循环时间 28~136(68.4±31.9)min。术后均顺利出院。出院时心脏彩超复查二尖瓣情况,73例无明显二尖瓣返流,21例有轻中度二尖瓣返流,二尖瓣瞬时返流量为 1.0~5.0(2.3±1.4)ml。其中轻度16例,中度5例。比较术前有显著改善(P<0.05)。门诊心脏彩超定期检查提示,随着患儿年龄和体重的增长,术后二尖瓣关闭不全和返流量并没有进一步加重。获访患儿NYHA心功能评级均保持在Ⅰ~Ⅱ级。

3 讨 论

自从Starkey于1959年首次成功的对先天性二尖瓣病变进行了手术矫治之后,随着对心脏解剖结构的深入理解和手术技术的不断发展,二尖瓣成形技术也越来越成熟和丰富,成为了婴幼儿先天性二尖瓣病变的首选治疗方式。与瓣膜置换术相比,二尖瓣成形术更好的保留了原有瓣膜的结构和功能,术后无需抗凝治疗,并且不受患者年龄的限制。二尖瓣畸形根据患者年纪的不同,症状表现大不一样。大龄儿童和青少年,症状包括劳力性呼吸困难、运动受限、端坐体位及夜间阵发性呼吸困难,这一年龄段的患者由于心输出量低导致活动受限。一些大龄儿童和青少年由于活动受限的情况和程度不明显,患者或家属经常忽视病变的严重程度。与此相比,婴幼儿的二尖瓣病变可能在休息时完全没有症状,进食或活动时出现疲乏或呼吸急促可能是二尖瓣病变进展的标志,合并肺动脉高压的婴幼儿容易出现发育不良或反复出现的肺部感染。对于症状严重或者存在肺动脉高压的先天性二尖瓣病变婴幼儿患者,笔者一般建议手术治疗,并且尽可能采用瓣膜成形技术。对于症状轻微或者少量返流的患者,建议定期复查,等必要时行手术修复或瓣膜置换。返流量较大的婴幼儿患者,即使没有明显的临床症状,笔者也主张及时手术修复,以免造成进一步的瓣膜结构的破坏,影响手术成形的效果。考虑到部分患者接受二尖瓣成形术后存在二次手术的可能,需要长期的复查,以免耽误病情和错过手术时机。二次手术的原因可能包括再次瓣膜成形,对成形后的瓣膜进行置换,更换之前置换的瓣膜等。据报道对于二尖瓣成形术后的患者,1年再手术率约5%,10年再手术率约20%,15年再手术率约33%[7],这与瓣膜置换术后的再手术率无明显差异[8]。

小儿二尖瓣成形术是一个较为笼统的概念,在临床上有多种手术方式,如二尖瓣叶成形术、腱索乳头肌成形术、瓣环成形术、双孔成形术等。进行瓣膜成形前一定要仔细探查瓣膜结构,依照瓣上,瓣环,瓣叶,腱索及乳头肌的顺序依次探查,并且通过注射器将生理盐水注入左心室,检查二尖瓣瓣叶的对合情况,在充分了解瓣膜异常结构的基础上决定手术方式。例如瓣叶交界粘连或分化不良采用交界切开术;单一乳头肌、乳头肌粗大短小或乳头肌分化不良采用乳头肌切开;腱索过长或过短采用腱索成形术等。根本目的是通过手术成形使二尖瓣功能恢复或接近正常。成形后的效果通过反复的左心室注水试验和复跳后经食管心脏彩超检查来确定。经食管彩色多普勒超声能实时清晰显示心脏局部结构、血流,及时了解二尖瓣成形效果,结果较注水试验更为准确可靠,能够提高手术的成功率,降低二次手术的概率,但需在脱离体外循环后,恢复正常的心脏收缩功能时方为准确有效。在笔者这次回顾总结的病例中使用了包括瓣叶交界缝合、瓣叶裂口缝合、乳头肌切开、瓣环缩小、瓣叶楔形切除、瓣叶延长、腱索延长、腱索缩短等多种成形技术,成形效果令人满意。

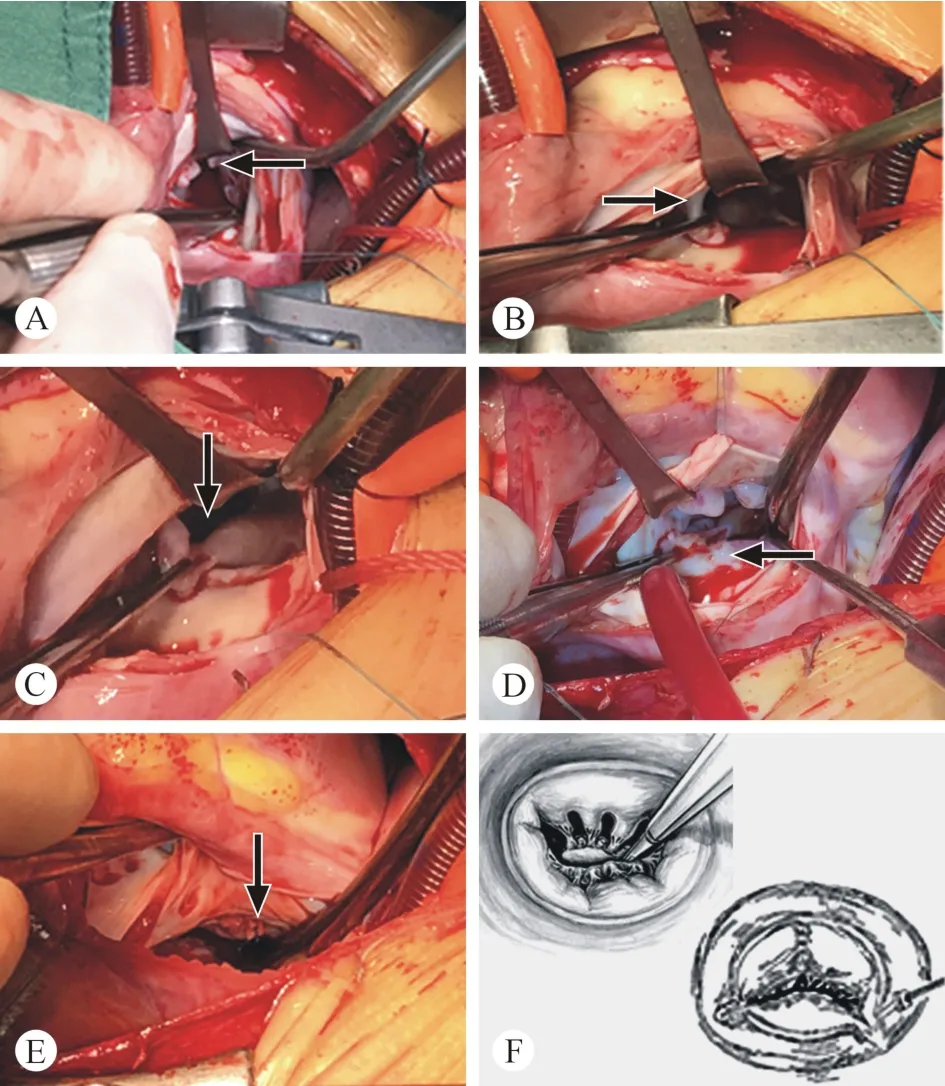

例如1名单纯二尖瓣关闭不全的患者,术前二尖瓣大量返流,返流量15 ml,超声提示二尖瓣前瓣裂、后内乳头肌粗大,与后瓣间腱索组织短小(图1)。二尖瓣成形手术对术野显露的要求很高,对细节的把握要更加注意。笔者多采用直角插管来建立体外循环,这样可以减少插管对心脏位置牵拉等影响,降低对成形效果判断的干扰。首先检查瓣上区域,包括肺静脉开口及左房底;接着评估瓣叶的大小、活动度及对合情况;最后探查腱索和乳头肌的状态。通过反复注水试验确定成形方式,采用了前瓣裂缝合、乳头肌切开、Wooler法环缩瓣环等技术。瓣裂缝合则采用双针无垫片间断缝合,因为笔者认为垫片会降低瓣叶的活动度并且可能形成钙化位点,缝合时要注意按照自然状态对合。瓣环环缩时可先用皮套固定缝线,注水试验探查成形效果确实后再剪线,这样方便成形不良时再次成形。术后食道超声检查提示少量返流,返流量不到1 ml,治疗效果良好(图2)。

图1 二尖瓣大量返流的患者

图2 患者经食管彩色多普勒心脏超声结果

由于先天性二尖瓣畸形常累及二尖瓣的多个结构,并且往往合并其他心脏病变,因此需要熟练掌握各种瓣膜成形技巧,根据患者的具体情况灵活选择。手术成功的关键在于成形前充分探查病变的解剖结构,选择合适的成形技术,术后准确的评估成形效果,坚持长期随访。从近年来婴幼儿先天性二尖瓣病变成形手术的经验和目前随访的结果来看,大部分患者都能够获得良好的手术效果。