高校体育课程资源载体在体育教学中的应用与设计研究

——南京大学金陵学院“四平台结合”体育教学模式建设*

王乔亮 蒋 苏

(南京大学 金陵学院,江苏 南京 210089)

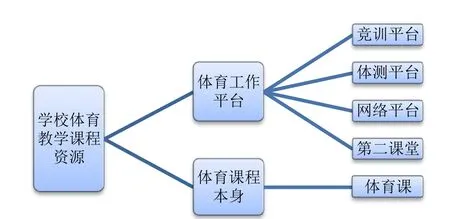

以培养全面发展的应用型人才的理念与精神,为最大限度地开展具有独立学院特色的体育工作与体育课教学,以“四平台结合建设的模式”为主体思路,建设面向全学院学生的多平台结合的体育课程教学。此模式的建设,从不同的平台构建学生的在校体育生活与体育课教学,从而拓宽学生的体育课堂的纬度,充分激发学生参加体育运动的自觉性、主动性,让学校体育更具活力和丰富的内容。基于上述理念,南京大学金陵学院基础教学部体育教研室建设并实施了“四平台结合”的体育教学模式。此模式的体育教学体系打破了体育课堂中心的局限,从学校体育课程资源的角度,以多平台、多维度、全面性、高参与度为特点,将学校体育教学与体育工作有机的结合在一起建设了“体育教学与体育竞赛训练结合”“体育教学与大学生体质测试结合”“体育教学与网络微课结合”“体育教学与社团活动结合”四个体育教学平台,拓展了学校体育教育和发展的路径,从而使全校学生通过不同的校内体育平台投入到体育与锻炼之中,促进学生整个在校学习生活中的全面发展,多层面保障学校体育教育与体育工作的建设。

1 教学问题与解决方法

1.1 “四平台结合”的体育教学模式建设有效解决了此前传统学校体育教育存在的三个突出问题

1.1.1 传统的体育教学体制与模式不能适应时代的发展和学校体育自身发展的需求,对学校体育课改的推动力不足

传统独立的体育教学体制与模式束缚了学校体育教育的发展,割裂体育教学与其他学校体育工作的内在联系,体育教学本身比较单调,缺乏自身内部动力,影响体育教改的有效性。

1.1.2 传统体育教学内容和方法过度强调体育知识的传输,忽视了体育的实践性内涵

传统体育教学体系以体育课堂为主,学生习惯于直接接受体育技能知识的灌输,缺乏自身的体验和参与度,脱离了体育课堂就没有途径和方法来进行主动性的体育运动与锻炼。

1.1.3 传统的体育课教学体系过于专项化,不能适应学生多样性的要求

体育教学偏于项目的专业技术学习、内容重叠过多,导致学生不能体验与学习到体育的其他领域与内涵,体育精神、体育竞赛知识等往往有所缺失,对体育的理解片面,影响其体育能力的发展。

1.2 建设解决教学问题的方法

1.2.1 多平台促进学校各项体育工作与教学的结合,推动学校体育的多维度建设

图1

“四平台”以四项学校体育工作为载体,有效地将体育课外竞赛训练、大学生体质健康测试、云媒体教学平台建设以及学生体育第二课堂的体育社团活动作为学校体育教学平台,突破体育课堂的壁垒,让体育教学贯穿融入学校体育工作中,丰富体育教学的内涵,同时扩大各项学校体育工作的范畴,使之更好为体育教学服务,为进一步体育教改提供新的思路和内在动力。

1.2.2 构建体育教学新模式体系,为体育教学提供更多的途径

以提高学生体育课堂外的主动性体育锻炼为目标,为学生提供多纬度的体育教学平台与参与渠道。主要措施包括:建设体育竞赛与训练平台。选拔学生运动员进行业余训练,代表学校参加不同项目各级别比赛,并在此过程中完成体育教学要求的必修学分;以大学生体质健康测试为平台,以教育部、江苏省教育厅《学生体质健康测试标准》为参照,有目的地面向全校学生进行体测的教学练习与测试;建设网络云媒体微课教学平台,为体育教改提供适应时代发展新的思路,有效的为学生的学习拓展了新的途径;构建体育第二课堂,以体育社团的活动与竞赛为体育教学的新平台,既使学生在有兴趣的活动中学习,又促进了校园体育文化的建设工作。

1.2.3 增强对体育的认识,培养学生的体育精神与锻炼意识

通过不同平台的体育工作内容及其所具备的体育教育作用,使学生体验、了解和学习体育除了运动技术能力以外的内涵,提高学生的锻炼意识,培养学生的体育精神。主要措施包括:在竞训平台,引导与组织学生参与到体育竞赛当中,通过承担不同的角色促进其对体育知识的学习,如运动员、志愿者、裁判员等,开阔学生体育视野,培养体育精神;在体质测试平台,学习更多对自我身体的认识,体质健康测试中仪器设备的使用等,学习到科学的锻炼与健康知识;在网络微课平台,通过自主性更强的学习,培养自我体育学习与锻炼的习惯和意识;在体育第二课堂的社团活动中,学生从参与者变为体育活动的组织者,更深层次的认识体育,乃至体育产业的内涵。

2 创新点

“四平台结合”模式建设是学校体育教学发展的内在动力需要,是整合学校体育工作、体育资源的理念,扩展了体育教学中“教”与“学”的内涵和纬度。学生、教师和管理人员全部参与其中。通过平台的建设突破了大学一二年级体育必修课学习的形式,覆盖了全体在校生,从体育课教学拓展到了全部学校体育工作的教育意义与作用,其中创新点主要包括:

2.1 学校体育教学模式创新

从学校体育各项工作入手,最大限度的开发各平台教育功能,促进体育教学以及体育工作的开展。通过增强学校体育工作与教学的联系,开发体育教育的途径,在不同的平台,充分利用学校体育资源建设新的体育教育模式,探索出一条多维度、内容丰富的学校体育教学模式。

2.2 体育学习途径创新

重视体育课外的体育教育,使学生走入不同的体育平台,为学生提供更加丰富的体育学习与参与途径,以满足学生对学校体育的需求,增加其参与体育与锻炼的自主性,学习到更多的体育内涵,培养学生的体育精神,通过不同的学习途径学习到更深层次的体育知识。

2.3 学校体育内部机制创新

建设新型的体育教学管理体制,形成体育教学改革不断自我完善的内动力机制。“四平台”建设通过各项学校体育工作设计出各具特点和内涵的体育教育内容与形式,是学校体育部门建设符合时代要求和自身内部深化改革的教学与其他机制的创新内生动力。

3 应用主要成效

3.1 拓展体育教学内涵

目前组建运动队7支,每周训练课28节;大学生体质健康测试课每学年3-4周,每学年测试涵盖大学一至四年级学生近万人;网络教学平台每年浏览量过万;近两年,体育教研室承办省级体育赛事2项,主办校级赛事10余项;社团活动每年近40余项。

3.2 促进学生发展与学习

每学年各项体育竞赛招募学生志愿者逾500人;逾100人参与青奥会、亚青会等国际赛事志愿者工作;每学年培训培养学生裁判员逾百人参加到学校、省市等级别体育赛事的裁判员工作中;每年考取体育类研究生人数成递增趋势。

3.3 促进体育教研室自身建设

运动队近两年取得全国比赛冠军1次,省级比赛冠军、一等奖逾10次;近两年,教研室教师主编普通高等学校公共体育通用教材两本、教学大纲一本、主持省级科研项目三项,校级教改项目一项,发表学术论文10余篇;教研室教师中国际级裁判一人、国家级裁判三人,国家一级裁判三人。

4 结语

“四平台结合”体育教学模式建设从目前推进情况看,一方面,在一定程度上打破了课堂壁垒,学生在不同平台体验到了校园体育文化、接受了体育教学的不同层面的影响;另一方面,优化了学校体育资源的配置,从教师的培养与发展到逐年更新各项教学与平台建设的设施器材,学校有力支持体育工作的开展,同时也促进了校园体育建设。目前,“平台结合”建设还处于构架阶段,今后将对其进行更深入的研究和应用,扩展更广泛的“平台”视野。