中国古代妇女服饰系衣方式考略

张蓓蓓

据《每日邮报》报道,伦敦V&A博物馆(Victoria & Albert Museum)在2016年4月至2017年3月期间推出了一场名为“宽衣解带:内衣简史”(Undressed:A Brief History of Underwear) 的 展 览,其不仅追溯了18世纪至今妇女内衣的设计史,而且还为世人展现了妇女贴身服饰中的系衣方式。然而这种以带系束的方式,早在遥远的原始时期就已经出现。系束的手法和方式虽然在中西方妇女服饰中有着异曲同工之妙,但在服饰维度空间的塑造上却是迥然有异的。系衣方式在一定程度上辅助性地推动了西方妇女三维窄衣体系的构建,然在中国古代妇女服饰中却以点睛笔墨之式勾勒出了一部二维的、呈现动态化演进的宽衣体系。本文试图通过考古学的视角为中国古代妇女服饰“宽衣解带”,探究系衣这一点睛之谜,厘清中国古代不同历史时期妇女服饰中的系衣部件和系衣方式的发展脉络,考察系衣方式的改变与衣式之间的关系。

一、远古至先秦时期:从“衣带”到“带钩”的系衣方式

1、系衣意识的萌发——“先知蔽前,后知蔽后”

古人类学和考古发现的殊多研究成果证明了古猿与早期人类的关系,证实了“从猿到人”的学说。早在类人猿进化成人类之初,古人类基本上保留了猿类的生活习性,体无遮掩,处于裸体时期。但人与猿最大的区别除了直立行走外,就是与劳动有关。原始先民在采集、渔猎等劳作时,会无意识或下意识地出现某种蔽体行为。蔽体意识的产生在一定程度上为服饰雏形的初创提供了可能,同时也诱使系衣之物的出现和系衣方式的萌发。原始先民也许会用随手之物,诸如枝叶、草蔓或兽皮等物蔽体,但这些材质易朽,故而难觅考古遗物。据《易纬·乾凿度》郑玄注:“古者田渔而食,因衣其皮,先知蔽前,后知蔽后。”(《左传·桓公二年》正义引)原始先民若是先知蔽前,就会寻找可以固定遮蔽之物的系件。生活中随手可得的那些易弯曲的、相对柔软的、具有一定牢度的动物毛皮或植物类的纤维物质就极有可能成为系扎连结之用的物件,该物也许就是系衣之物“带”的初创。如果说火的发现标志着人类告别茹毛饮血的野蛮时代,使人类文明有了一个质的飞越的话,那么系带的出现,可谓是服饰从裸体时代迈向掩体时代的分水岭。

2、系衣方式的呈现——以带束衣和以钩系带

(1)以带束衣——独立式衣带

图1:红山文化遗址出土的陶塑残件

图2:远古先民“披围式长衣”穿着示意图

据现代考古学、古人类学的主要成就以及对新旧石器时期陶器、岩画等服装形象遗物遗迹的检索,原始社会先民的衣式大致为:旧石器时代的“部件式”衣着形式,新石器时代典型服装之一的“贯头衣”①。虽然考古发掘中没有发现完备的服装衣饰方面的资料,但1979年辽宁喀左东山嘴红山文化遗址中出土了一陶塑残件,较为写实地塑造了系束蔽体衣饰的某一局部(图1)。从其残片纹理可以看出,系束之物是经过扭曲缠绕成带状,自后向前环绕后,束结固定于前中的。沈从文先生根据两侧内收和结束的情形推测:“它所塑造的也许是由皮革制成系于腰际的装束”②。如果说,红山文化遗址中出土的残留部件很难反映原始先民衣式全貌的话,那么新石器时代辛店文化纹彩陶器上的人形图像为寻求先民完整衣式提供了一定的借鉴。陶器所绘动物纹旁的人像,身着上下沿平齐、自肩至膝的长衣。衣式为自肩至腰上呈现倒梯形和自腰至膝处为正梯形,上下身同色,唯腰间呈现出异色条状,疑其所着为一腰间束带的上下相连的衣式。沧源岩画中除了绘有平肩短上衣之外,其余皆为自肩及膝、上下齐平的X型衣式。这种细腰状的衣服形式是新石器时代出现纺织物之后的一种常见范式,一般用两幅窄片,对折拼缝成无领无袖状,着时束腰,便于劳作。由此可见,新石器时期原始先民的一种衣式为贯头式,系衣部件是一个经过编织处理后的,独立于其服饰之外的带状之物,其材质可以是动物或植物的纤维制物;系衣方式是从腰后环绕至前中腰部束扎成结状。

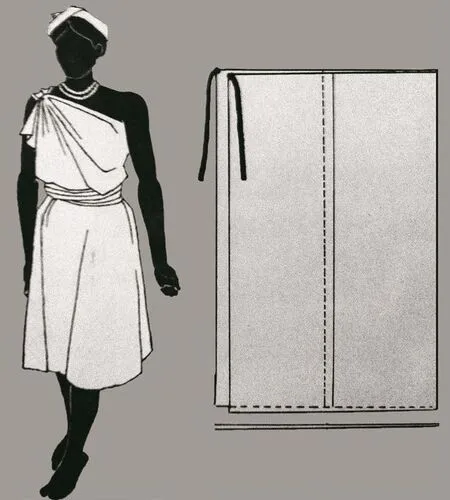

(2)以带束衣——固定式衣带

在原始先民的一些少数民族中还存在另一种衣式——披围式,正如《后汉书·东夷列传》记述的关于倭人“衣如单被”③的服装,沈从文先生结合文献中提及的独龙族、怒族、台湾雅美等民族的衣式,绘制了“披围式长衣” 的穿着示意图(图2)。从着装示意图可以看出远古先民的另一种固定式衣带组合式系衣方式,用衣带束于一侧肩部,余披于身,束腰为服;或者露双肩,用衣带或衣角系于颈后,披着于身。由于早在旧石器时代,北京周口店猿人遗址的顶部山洞中就发掘出骨针,与骨针发明相适应的也许就是他们已经掌握了初级的鞣皮技术,然后将动物的肠衣或韧带纤维当作缝线,进行披围式服装的缝制,据此可以推测,位于肩部的两根带子疑为手缝形式固定于衣角之上。腰部的束带则和新石器时代辛店文化纹彩陶器中所绘人像所穿着的贯头衣式相同,均为独立于衣服之外的外扎型的衣带形式。

(3)以钩系带的系衣方式

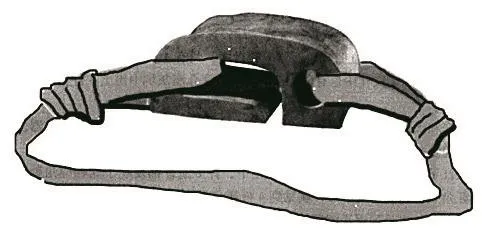

如果说独立式衣带和固定式衣带属于以带束衣的系衣形式的话,那么在新石器时期的江南地区又出现了另一种系衣形式:以钩系带。考古学家先后在江南地区良渚文化的墓葬中发掘出了一些玉制的带钩,如1972年在浙江桐乡金星村遗址、1984年在上海青浦县福泉山遗址60号墓、1986至1991年在浙江余姚反山、瑶山、汇观山和横山墓地、1993年至1995年在江苏武进寺墩等墓地出土了至少10件左右的玉带钩。出土时它们大多位于死者的腰部,既而推断此类带钩疑为束带或腰间勾挂配饰等之用。王仁湘先生在《四千年前中国人的系衣束带方式——良渚文化的玉带钩》一文中认为:“良渚文化的玉器很多都是其他质料器具的礼器化,玉带钩似乎也不能例外。更多的良渚人平时束带应当也用带钩,因为大量的带钩并不是用玉制成,而其他质料的带钩又没能保存下来,我们今天所能见到的,也就只是极有限的几件玉带钩了。从这个角度推测,良渚文化的方形玉带钩显然不会是带钩的最原始的形态,以钩系带的方式在史前时期应当还要出现得更早”④。从良渚文化玉带钩的用法示意图(图3)中可以看出,钩尾处设一钻孔,束带的一端穿过钩孔后作环状固定;束带的另一端做成环套,束衣时套挂于钩首之上。这一时期的带钩钩首都是含而不露的,穿用时是随束带横于腰间,钩首居左向里贴于衣身腰节前中处,束带用钩但不见钩,向外的钩面呈微弓弧的长方形,也许这可以视为现代意义上的皮带的前身。采用带钩的系衣方式,使得衣着的系解变得更加方便易行,而且比上文提及的直接采用带子在腰间系束显得更为贴体与平服。

图3:良渚文化玉带钩用法示意图

图4:新疆扎滚鲁克墓出土的公元前9世纪的一件粗纺毛布衣

图5:新疆哈密五堡铜石并用时期古墓出土的一件无领窄袖毛布袍

3、系衣方式的沿用——“施衿”相系和“带鐍绲带”

(1)“施衿”相系

原始社会的三种系衣方式在商周以后仍得以延续。周人将条状小布带钉缀于衣上用于系连衣襟,称为紟或衿。《仪礼》:“母施衿结帨曰:‘勉之敬之,夙夜毋违宫事’”⑤。此处的衿当释为衣小带。新疆维吾尔自治区且末县托格拉克勒克乡扎滚鲁克墓出土的公元前9世纪的一件粗纺毛布衣(图4)中就清晰地展现出这种细短衣带的实际形态。布衣采用对襟的形式,衣襟中央在近胸部处左右各设一个带环,用一细长的衣带穿套即可将左右两侧衣襟加以系联。1995年在新疆民丰尼雅一号墓地八号墓出土了一外着红锦缘袍的中年男子,为该墓墓主人,其内着套头式长衫,领口边缘均设有细带用于系联两侧领口。领口设系带的形式还出现在同墓出土的两件高领套衫中。1959年又在尼雅一号墓地出土了一件左衽绢袍,右侧衣襟交掩后在左侧腰部处用细条状的绢带连缀。1972年湖南长沙马王堆一号汉墓出土的服装实物中,衣裙腰间的系束、夹袜袜口的系扎等主要还是延续和采用衣带系束的方式。新疆尉犁县营盘墓地十五号墓出土的两件汉晋冥衣,领口和腰襟各缝缀一条用于系结的绢带。

(2)围腰式束带

腰间直接束带的系衣方式在商周以后不仅沿用,而且随着时代发展加以变化。河南安阳殷墟小屯出土的辫发盘顶的商代陶俑,身着长衣,腰间围系着一圈突起的圆弧状物,疑似腰带。山西侯马东周墓出土的陶范,与其年代相近的还有传为洛阳金村韩墓出土的青铜弄鹊女孩,这些出土于商周时期的男女人物皆衣长及膝,绕襟至于身后,“衣带多明确用丝织物编成,作蝴蝶结式,不用带钩”⑥。这类衣式为商至东周末春秋战国时期平民阶层男女的常服。中原地区虽没发现实物,但新疆哈密五堡铜石并用时期(相当于周代)的一座古墓中出土了一件无领窄袖毛布袍(图5),该袍通长136厘米,腰间束带,带子在衣身腰际处缠绕两三周后系结于腰前。

(3)从带钩到带鐍

采用带钩的系衣方式,在商周以后更多为男服系衣所用,一般用作束系革带和嵌于革带之上。春秋战国之际,五霸逐鹿于黄河与长江中下游地区以及东部长城以北等区域。山东、陕西、河南、湖南等地出土的春秋墓葬中屡有带钩实物发现。带钩在腰间系扣,不仅牢实,而且解系方便,初为甲服或平民男子所服用。河南省三门峡上村岭出土的一尊战国中晚期漆绘人形灯,男子人像跪坐,身着袍服,腰间系有带钩相连的细带饰于宽腰带之外。战国以后,带钩逐步取代丝绦,被用于一般贵族王公的袍服之上,并渐成风气。正如王国维《胡服考》载:“古革带当用钩。左氏僖二十四年传,齐桓公置,射钩而使管仲相;《史记·齐太公世家》云:管仲射中小白带钩;……其用黄金师比为带钩,当自赵武灵王始矣”⑦。带钩的制作日趋精巧,且材质颇多,由青铜、银、铁、玉、骨、象牙等不同材质制作成不同式样。其不仅可装在革带的顶端用于束腰,而且还可以装在腰侧用于配挂刀、剑、镜、印或其他装饰物品等。带钩不仅用于革带,也曾出现在丝带中。长沙陈家大山楚墓中除了出土绘有一身着绕襟深衣、腰间系束丝带的贵族妇女的一幅帛画之外,还出土了一条编织丝腰带(图6)。该腰带为棕褐色扁体长条形,距带一端3.5厘米处中间钉有螺状面铜带钩一个,长4厘米,带另一端3.5厘米、7厘米、9.5厘米处各有扣眼。伴随腰带的还有褐色圆丝带,长106厘米,直径0.5厘米。另附有兽首蟠龙纹背和琴面铜带钩各一。

图6:长沙陈家大山楚墓出土的钉有带钩的编织丝腰带

汉代,饰有环形带鐍的丝带成为命妇服制规定之一。《后汉书·舆服志》载:“自公主封君以上皆带绶,以采组为绲带,各如其绶色。黄金避邪,首为带鐍,饰以白珠”⑧。绲带为一种色丝织成的束带。带鐍是一种或圆或方的环扣,用时将丝带伸入扣中,插入扣中即可,系束比带钩更为方便。汉制妇女服装中所用的带鐍腰带的束衣方式应是对楚墓出土饰有带钩丝带进行系束方式的一种继承与发展。西晋时期墓葬出土的带钩已不多见,东晋以后更少,这与北方胡族大量南下入主中原不无关系。三国时期,革带中采用一种环形带扣的带鐍者逐渐增多。南北朝以后,胡族所用的钩络带、蹀躞带、金带、玉带等开始大量使用带鐍,带钩因此逐步消失。

二、秦汉至宋辽金时期:纽扣系衣方式的流行

1、以带束衣与纽约联结——系衣方式的并存

丝带是冕服、元端、深衣等礼服中常用的一种衣用束带。特别是在冕服中,大带、革带是主要的附件。大带用丝帛制成,束结后下垂的部分称为绅,“其博四寸,用以束腰”⑨。大带亦有等级之差,《礼记·玉藻》云:“天子素带,朱里,终辟。而素带,终辟,大夫素带,辟垂,士练带,率,下辟,居士锦带,弟子缟带”⑩。其释文曰:“‘而素带’以下,及下节‘并纽约用组’。……孔氏曰:‘并,並也。纽者,谓带交结之处,以属其纽。约者,谓以物穿纽约结其带。谓天子以下,至弟子之等,其纽约之物,并用组为之,组阔三寸也。’”可见,各种等级的大带上均用成组的纽和约相互联结。大带中所用的纽约之物与秦代所发现的兵马俑军服所用的纽系之物非常相似。秦俑考古发掘队的领队许卫红先生对秦俑三号坑中纽系之物的标本进行了测量,“一般长3厘米左右,按秦1寸折现在2.31厘米计算,与古制云‘纽约用组三寸’大致相符”⑪。秦俑一、二、三号坑中出土了大量的秦武士俑,其所着军服中均设有纽系之物,且位置均出现在铠甲或胸甲的右侧肩部之上。从扣合方法和外型来看,大体可分为两大类。第一类,扣系之物由纽带和纽环构成,但上纽带较长,扣合时上纽带穿过下纽环后,系挽成一个大大的花结。从陶俑所着服饰加以判断,衣着中采用该类型扣系方式的人物一般当为中高级的将官;另一类,纽系之物由上下长度相近的纽带和纽环组成,利用别棍进行上穿下扣型或下穿上扣型。许卫红先生在《秦陵陶俑军服纽扣初探》一文中,将秦陵陶俑军服中所用的纽系之物称为纽扣,围绕扣合方式将纽扣分为两类六式,文后附载其示意图,并认为“此时纽扣主要运用在皮制铠甲上。日常服装多以衿或襟钩连结衽边后用带束腰”⑫。

秦陵K0007陪葬坑Ⅱ区出土2号箕踞姿的陶俑,该俑双脚向前伸直平坐于地,上体前倾,双臂前伸搭于双膝,其身着右衽长襦,左侧衣襟交掩后在右侧腰部固定,腰系带,右腰际系一长方形囊。在囊上的右侧襦腰处另有一个长方形突起之物,当为系衣或佩物之用。固定在左衣襟上的长方形系束之物周围并没有多余的衣带飘垂,也没有明显的腰带痕迹,据此可排除采用衣带或腰带系扣的可能性,疑为用于固定衣衽的近似于纽扣类的一种系扣形式。

古代军戎服饰因其便利性而逐渐演化为日常服饰的例子不在少数,如赵武灵王时期借鉴胡服制式的短衣长裤以至后来的裤褶、裲裆等。秦陵中陶俑服装中所出现的系扣方式大体为:一头用皮革条或布条做成一个圈状的纽环,另一头用皮革或布料绾成突起的结纽或纽棍,穿套搭连在纽环中。这种使用纽环与结扭相穿套的系扣方式,不仅可以使衣片间紧密相连,而且绾扣后的服装结构稳定,不妨碍人体自如活动;不仅构成轻便,而且易于扣解。汉代墓葬出土的服饰实物中虽未发现,但这种实用性较强的系扣方式和结纽形式却出现在了唐代的骑马女俑以及日本正仓院收藏的服装之中。陕西西安西郊制药厂唐墓出土了一件唐代开元年间的骑马女俑,其所着的圆领袍服的外襟领口处和肋处襟上各设有一纽扣。深受唐服饰影响的日本奈良时期的服装中也出现了大量的布质纽扣。其中一件为交领偏襟式的衫,另一件为圆领偏襟式袍服,领型虽然相异,但衣领和腰身部位却均各设一副纽扣。此外,衣纽和衣带并用的形式也出现在了同时期的半臂中(图7),两侧衣襟在领口下钉了一副纽扣,通过绾扣形式联结领口;在腰间则各设一条长长的衣带,用以固定衣身的腰部,衣带的材料和纹样均与半臂腰节以下所接裙身部分完全相同。这种并用的形式也为后世所沿用,如代钦塔拉辽墓以及耶律羽之墓出土的夹衫或绵衫,“在内左片衣表有扣与外领上的纽相扣,外右片右腋下内侧有绢带与内领上的绢带相攀”⑬。明代泰州刘湘墓出土一件圆领对襟式的花缎女夹袄,领口处钉一副纽扣,下设两副素绸子衣带⑭。

图7:日本奈良时期出土的半臂

图8:葡萄扣的制作方法

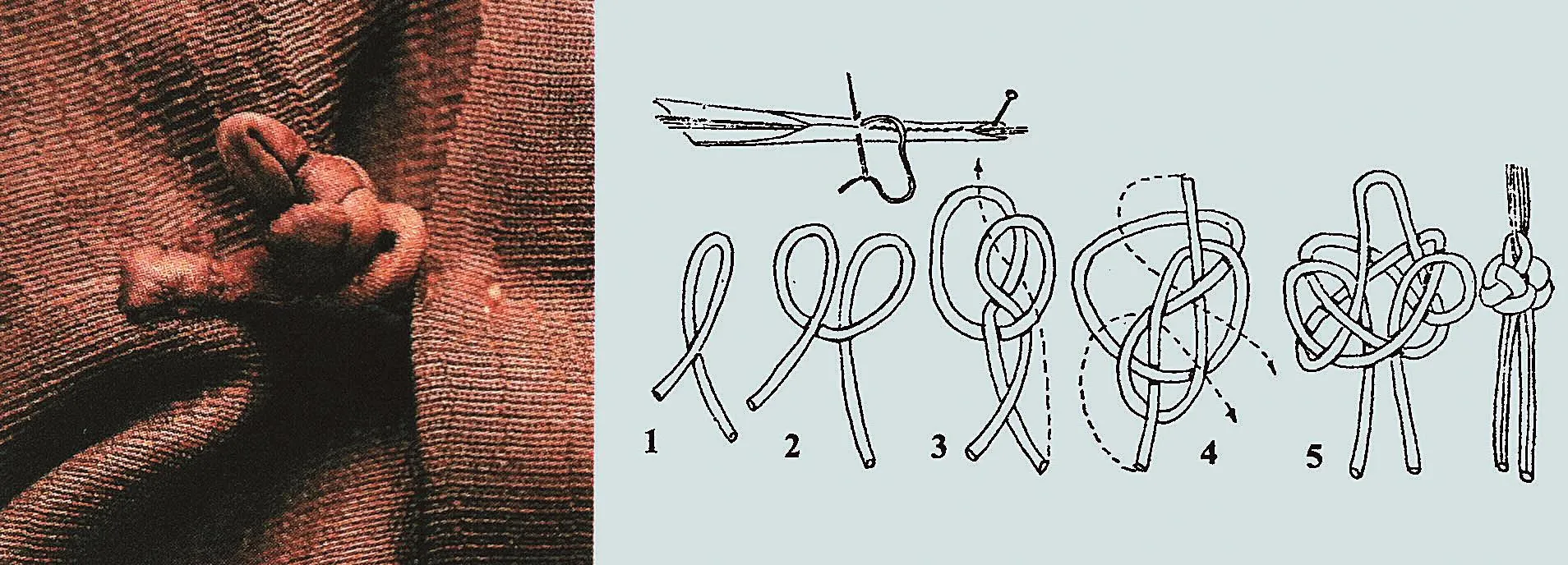

虽然目前中国境内并未发现唐朝时期设纽扣的服装实物,但却发现了纽扣在唐代敦煌地区其他器物中的运用。现被大英博物馆收藏的帷幔上可以看到各种结纽式的挂件饰品,流苏结纽就是其中的一种,主要用以装饰帷幔。再如敦煌莫高窟的一些壁画,如第322窟南壁中央说法图的伞盖上也可以看到四周飘垂的用结纽联缀的流苏饰物。所以这些流苏饰物也可能是采用结纽绾扣的方式被悬挂在伞盖之上的。同被大英博物馆收藏的还有中唐至晚唐时期的罗结饰品,该饰品采用了黄色菱格纹罗以及黄地菱格纹夹缬罗质面料,采用打结的方式制作而成,且在打结处缝以丝线,用以加固结扣,使其更为牢固。这种较为复杂的结扣饰物不仅延续了中国早期一些编织物、腰间所佩的绅带、组带或结带、衣身中衣带的系联等相对简易的编结方式,而且为后世纽扣形状的丰富、编结技巧与技法提供了一定的参考及借鉴意义。代钦塔拉辽墓中出土了一件百衲饰品,其上所缝的两个方形口袋四周以及百衲丝织物山字型的边缘处等均设有许多绢织物打成的花结用以装饰。花结的打结形式与中唐至晚唐时期的罗结饰品非常相似,与之有所不同的仅仅是其采用了绢对折成细细的绢带,盘绕而成小小的花式结型。

2、从“结纽绾扣”到“不施衿纽”——系衣方式的新变

宋辽金时期服饰中的结纽在沿用了唐代服装中的绾扣方式的基础上,也产生了一些变化。如宋代衡阳何家皂墓出土的衣物、内蒙古兴安盟代钦塔拉辽墓出土的锦袍⑮、江苏金坛南宋周瑀墓出土的对襟单衫⑯等上都缝有绢或罗制的纽扣实物。1994年发掘的赤峰市阿鲁科尔沁旗东沙布日台乡宝山村1号辽墓中绘于前室南壁东侧的一老年男门吏所着的圆领紫褐色团花长袍的右领口和西侧的一壮年契丹男吏所着圆领袍服的左领口均用纽扣系结。赵丰先生认为,辽代时期“所有的圆领袍和交领袍都已使用纽扣以及扣袢进行联结。”“扣只是一个圈而已,总长2.5厘米,扣孔长1.8~2.0厘米,而纽作盘纽,南方称为葡萄扣者,北方称为疙瘩式纽”⑰,并绘制了葡萄扣的制作方法(图8)。

同时,赵丰先生通过对出土实物情况的研究后还认为,辽墓中出土的交领式单衫和单短衣均无扣,可能与单衫、单短衣用作内衣有关。而墓葬出土的夹短衣或绵袄,领下有扣襻,其款式与大量辽墓壁画如河北宣化下八里辽金墓中出土壁画女子所着的左衽、交领式的短衣相同。金代齐国王墓出土的一件左衽紫地金锦襴绵袍,其盘领左上口与左后侧领缘上钉一对纽襻,腋下左侧依次间距为9.8厘米和8厘米,分别钉四对纽襻,各纽襻长4厘米,盘系纽为蒜母结。在内襟腰部边缘钉一条系带,“此为单系带,有明显系结痕迹,穿着时绕系于裹层腰束勒帛之上”⑱。同时,据周密《武林旧事》载,南宋临安就出现了专门经营“他处所无”的“纽扣子”的“小经纪”⑲。以上这些均说明这一时期的纽扣已经在圆领或交领、偏襟式的袍服中有了一定的普及。当然,宋代宣和年间,妇女的便服中也出现一种不施衿纽的衣式,即衣襟处不缝衣带进行系束,这种不设衣带而敞开式样的衣襟样式也出现在辽、金时期一些妇女的常装中⑳。

三、元明清时期:钮扣系衣方式的普及

1、系衣形式之沿袭成规:以带束衣之礼服

从元代墓葬出土的服装实物以及陶俑服饰来看,纽扣的使用和造型更为多变。《心史·大义略叙》中载:“鞑主剃三搭辫发,顶笠穿靴,衣以出袖海青衣为至礼。其衣于前臂肩间开缝,却于缝间出内两手衣裳袖,然后虚出海青两袖,反双悬纽背缝间,俨如四臂”㉑。该袍服的构造比较特殊,左衽衣襟处和右衣侧缝处各缝有两三条衣带,用于系缚衣领。袍身左右袖窿处各有一开口,两侧长袖在距袖口16厘米处分别各设一襻,袍的后身中央在距领子14厘米处钉有一纽(图9)。天热时可将手臂从开口中伸出,将长袖反扣于背后。《元世祖出猎图》中所绘骑在马上的侍臣亦身着同样的衣式。这种在袖窿开口的袍式不仅是服装样式承袭中的一种新创,同时也是一衣多穿的服用功能的新拓展。元代的该海青衣是衣带与衣纽并用的一种新形式和新创造,衣带和衣纽均可以根据穿着需要而使用。元代墓葬出土的一件暗花绫腰线袍中所出现的衣纽,仅仅是起到一定的装饰作用。衣纽位于袍身中的一条宽18.5厘米的腰线区,该腰线区是由18根宽0.7厘米的丝带平行绕围腰部一圈。由于该袍为右衽交领式,所以处于前身中央腰线区的衣纽无法对衣领进行系缚。这种衣纽继承了前朝编结技法,呈现出一字型的纽扣样式。该类型的结纽也出现在了元代的云龙纹织金锦帽中。该帽顶呈尖形状,后帽身中央左右缝合处共钉有九个纽,帽子两侧外各钉一条宽2厘米的系带,束结于下巴处,以固定帽子。

元代妇女的礼服,据《蒙鞑备录》载:“有文袖衣,如中国鹤氅,宽长曳地,行则两女奴拽之”㉒。《析津志辑佚》记载了大袖衣的具体形制:“其制极宽阔,袖口窄以紫织金爪,袖口才五寸许,窄即大,其袖两腋摺下,有紫罗带拴合于背,腰上有紫纵系,但行时有女提袍,此袍谓之礼服”㉓。元代墓葬出土的团窠立鸟织金锦的右衽交领大袖袍以及带有云龙纹的暗花织金绫云肩宽摆袍(图10)就是史籍中所记载的元代妇女礼服样式。这两件大袖袍均在左襟领口处和右袍身腋下侧缝处钉有系带,服用时将衣带相互束结,以系缚领口。江苏苏州曹氏墓出土的一件短衣式的绢里夹绵和无锡市郊元代钱裕墓出土的镶宽边绸夹袍和无边缘的短襦,平放时均可为对襟衣式,但在左右襟、左腋下内侧和右腋下外侧同样各缝有一条绢带作系缚之用,因此该短式绵衣在穿用时可作右衽式。这些墓葬出土的妇女服饰实物反映出宋元时期江南地区中上层妇女服装的系衣方式仍以衣带系扣为主。

2、系衣方式的推陈出新:从纽扣到钮扣之礼、常服

甘肃省漳县汪世显家族四号墓出土的对襟式抹胸(图11),自衣上口至下摆开襟处共设九个盘花襻扣,背后有两条下垂的衣带,另还缝有两条棕色相交叉的布带。周锡保先生认为:“带的作用未明确,不知是否为收紧背心之用。如是,则背后亦应有纽扣扣之。”㉔该对襟抹胸当为元代时期的一种内衣,从实物形制来看,调节内衣束身的松紧程度是纽扣所无法实现的,故而推测,这些盘花状的襻扣不仅具有一定的新奇美感和装饰作用,还能联结两侧衣襟或使衣物穿脱更为方便。洛阳道北元墓中出土的一着对襟半臂女俑与山西太原市小井峪元墓壁画中所绘一身着对襟、翻领衣、正弹琴的乐女一样,上衣均用纽扣进行绾扣。但前者仍延用的是成对的纽扣形式,而后者则采用的是圆形纽扣。圆形纽扣也为一般士兵的戎服所系用,如山西沁水县出土了不少元代骑马俑以及原热河省元墓出土的骑马陶俑,无论是交领衣衽还是对襟上衣中均钉有圆纽扣。较衣带系束和盘纽绾扣,纽扣系衣更为方便与牢固,故基于出土的实物来看,元代很可能是较早在妇女外穿式对襟常服和抹胸式内衣中采用成对盘扣和圆形纽扣作为系衣方式的一个朝代。

图9:元代墓葬出土的一件菱地飞鸟纹绫海青衣

图10:元代墓葬出土的一件暗花织金绫云肩宽摆袍

图11:甘肃省漳县汪世显家族四号墓出土的对襟式抹胸

明代妇女常服承继了元代采用盘扣和圆形钮扣的系衣方式。山西宝宁寺收藏多达139幅水陆画,也是现存明代最完整的水陆画,画中所画人物所着的大部分服饰均为明人世俗装束,偶有元人和唐人的衣装。画面左侧为一身着对襟襦裙的贵妇,敞开的衣襟之内露出内衣前襟的数颗纽扣。这与元末明初施耐庵所写小说《水浒传》中妇女内衣样式㉕不谋而合。右侧为一着襦裙的侍女,套于短襦之外的对襟半臂亦采用了圆形纽扣进行衣衽的系联。

明代妇女礼服中不仅开始采用钮扣进行系扣,而且在服制中也明确作出规定。《大明会典抄略》中载:“洪武年间定,公侯伯命妇与一品同,……大袖衫,领阔三寸,两领直下一尺,间缀钮子三。前身长四尺一寸二分;后身长五尺一寸,内九寸八分,行则摺起,末缀钮子二,钮在掩钮之下,拜则放之。袖长三尺二寸二分,根阔一寸,口阔三尺五分,落褶一尺一寸五分,掩钮二,用衫料,连尖长二寸七分,阔二寸五分,各于领下一尺六寸九分处缀之。于掩钮下各缀钮门一,以钮住摺起后身之余者……”㉖该史籍中出现的钮,《说文》释为:“钮,印鼻也”㉗。古时主要指当时各种印章上端的雕饰,不仅可用作区分官印的等级,而且也具有一定的扣连作用。正如明代张自烈所撰的《正字通》曰:“凡物钩固者,皆曰‘钮’”㉘。明代时引申为衣用中的金属纽扣。而《说文》释纽为:“系也,一曰结而可解。” 后者一般用作指布质纽扣。《明宫史》中“水集·内臣服佩”中的“二色衣”词条载:“近御之人所穿之衣。……自此三层之内,或袄或褂,俱不许露白色袖口,凡脖领亦不许外露,亦不得缀钮扣,只宫人脖领则缀钮扣,是以切避忌之。凡外廷讲幄召对之臣,不可不晓”㉙。史籍说明,明代帝王身边的亲近侍从所着二色衣的领口是不能钉以钮扣,允许钉钮扣的是妃嫔、宫女等后宫之人。

表1:明代墓葬中出土的成对金属纽扣

此外,史籍《天水冰山录》中记载的“金钮扣”“金镶宝玉扣”等金属钮扣在定陵地下王宫以及明代一些王公贵族的墓葬中出土甚多。表1中所列均为明代墓葬出土的成对的金属纽扣,其中以金质居多,银质为辅。从纽扣实物来看,明代金属纽扣制作一般分为左右两半,造型基本相近,唯一侧制作成呈套环状的纽,另一侧为金属扣,纽与扣套接即可扣合。钮扣的造型丰富多样,且多镂饰以吉祥图案,并与珠宝玉翠镶嵌,装饰功能远远大于系结的实用功能。如1958年北京定陵地下宫殿出土了孝靖皇后棺内随葬的一件方领、对襟夹衣,衣上绣有百个童子,以寓皇室子孙永世兴旺之意,衣身接合使用的是童子祝寿形的纽扣(图12)。样式还有双蝶戏花、童子捧葵、双鱼、花卉、祥云、如意、卍字、元宝组合等。这些金或银质钮扣常用在妇女宽袖对襟褙子、对襟半臂以及妇女服装高约寸许的领口。

图12:定陵出土的一件方领、对襟夹衣

明代妇女礼服中较为广泛使用的金玉钮扣,可能与辽金时期少数民族尚金习俗有关。但民间常服中亦采用金属钮扣,但多以铜或锡质居多。《如梦录》中的《街市纪第六》载:明代开封城中,“折向东,路北,有五彩彩头条、牙子、汗巾、铸铜簪扣、酒店……北口,过口往西,有羊皮金、打飞金、皮金、头条、牙子、铜锡簪扣等铺。”㉚由此可见,钮扣已经作为一种当时店铺中常见的销售商品,铜、锡扣在民间的常服中使用较为普及。明简王仪仗俑所着的罩甲、河南镇平县明墓中出土的一双手拢袖的老媪俑以及明墓出土的侍女俑所着的对襟比甲,均可见衣身中央领口至下摆处的钮扣。

明代妇女礼服和常服中虽然已经开始使用钮扣进行绾扣,但其普及程度远远不及清代。宫廷服饰,如朝服、披领、朝褂、端罩、龙袍、蟒袍、补服、行服袍、氅衣、朝裙等;妇女常服,如襦、云肩、夹袄、雨服、马甲、坎肩、旗袍、裙、裤等中均出现有不同形制的钮扣。特别是乾隆以后,各种手工艺水平日益提高,钮扣的制作工艺日趋精巧,衣钮形式越发讲究,有球形、莲蓬形、瓜形、钱币形等;各种材质的钮扣纷纷出现,贵重的如白玉佛手扣、琥珀扣、珊瑚扣、玛瑙扣、翡翠扣、珍珠扣等。一般材质如镀金扣、镀银扣、螺钿扣、珐琅扣、料扣等,铜扣在清代仍得以使用,如段玉裁编著的《说文解字注》中对“衿”字注解时曰:“联结衣襟之带也。今人用铜扣,非古也。”钮扣纹饰有折枝花卉、飞禽走兽、福禄寿喜等,几近包罗万象。从钮扣钮头与钮脚的系联方式可分为钉入式和活套式两种。“钉入式通过襻条把钮头固定在衣服上,在钮头钉后不拆线就无法取下。活套式不经缝缀拆线就可装上或取下”㉛。

综上所述,妇女服装中系衣方式大体经历了三大阶段:第一阶段为秦汉以前,以带钩和衣带作为妇女服装主要的系扎方式;第二阶段,秦汉至宋辽金时期,军服中的纽扣系扣方式逐渐影响至民间,男子圆领袍服和交领袍服中开始大量使用布质纽扣,妇女服装中出现了对襟、敞开且不系扣的衣式;第三阶段,元明清时期,元时妇女常服中已经开始使用布质纽扣进行系衣,而礼服仍以衣带系扎为主;明代妇女礼服也已经开始使用金属钮扣,纽扣形制多样、寓意丰富;清代妇女常服和礼服中广泛使用钮扣,纽扣样式精巧别致、花样纹饰丰富多彩、材质纷繁多样、使用数量日益增多、使用范围日趋广泛。不仅为后世纽扣的发展奠定了坚实的基础,还为纽扣的生产提供了一定的借鉴作用。

注释:

①沈从文:《中国古代服饰研究》(增订本),上海:上海书店出版社,1999年,第15页。

②同①,第14页。

③[宋]范晔、[唐]李贤等:《后汉书》卷八十五《东夷列传第七十五》,北京:中华书局,1965年,第2821页。

④王仁湘:《中国史前考古论集》,北京:科学出版社,2003年,第351页。

⑤[汉]郑玄注、[唐]贾公彦疏:《仪礼注疏》卷六《士昏礼》,上海:上海古籍出版社,1990年 ,第63页。

⑥同①,第40页。

⑦王国维:《观堂集林》(第4册)卷二十二《史林十四》,北京:中华书局,1959年,第1073页。

⑧[宋]范晔、[唐]李贤等:《后汉书》志第二十九《舆服下》,北京:中华书局,1965年,第3677页。

⑨周锡保:《中国古代服饰史》,上海:中国戏剧出版社,1984年,第16页。

⑩《礼记》卷三十《玉藻》第十三之二,转引[清]孙希旦:《礼记集解》中,北京:中华书局,1989年,第813页。

⑪许卫红:《秦陵陶俑军服纽扣初探》,《文博》,1990年第5期,第300页。

⑫同⑪,第301页。

⑬赵丰:《辽代丝绸》,香港:沐文堂美术出版社有限公司,2004年,第188页。

⑭转引马大勇:《霞衣蝉带:中国女子的古典衣裙》,重庆:重庆大学出版社,2011年,第297页。

⑮内蒙古博物馆、内蒙古兴安盟文物工作站、中国丝绸博物馆:《内蒙古兴安盟代钦塔拉辽墓出土丝绸服饰》,《文物》,2002年4期,第55-69页。

⑯肖梦龙:《江苏金坛南宋周瑀墓发掘报告》,《文物》,1977年第7期,第18-28页。

⑰同⑬,第203页。

⑱赵评春、赵鲜姬:《金代丝织艺术:古代金锦与丝织专题考释》,北京:科学出版社,2001年,第18页。

⑲[宋]周密:《武林旧事》卷六《小经纪》,北京:中华书局,2007年,第175页。

⑳注:《桯史》卷五“宣和服妖”条说:“宣和之季,……妇人便服不施衿纽,束身短制,谓之不制衿。始自宫掖,未几而通国皆服之。”[宋]岳珂:《桯史》,北京:中华书局,1981年,第54页。

㉑[宋]郑思肖、陈福康:《郑思肖集》,上海:上海古籍出版社,1991年,第181页。

㉒[宋]孟珙:《蒙鞑备录》之《妇女》,北京:中华书局,1985年,第8页。

㉓[元]熊梦祥、北京图书馆善本组:《析津志辑佚》之《风俗》,北京:北京古籍出版社,1983年,第206页。

㉔同⑨,第369页。

㉕注:《水浒传》第二十七回中描写孙二娘的服饰:“敞开胸脯,露出桃红纱主腰,上面一色金钮。”[明]施耐庵:《水浒传》(上),广东:花城出版社,1993年,第417页。

㉖[明]李东阳等敕撰,申时行等:《大明会典》(2),南京:江苏广陵古籍刻印社,1989年,第1067-1068页。

㉗转引苏培成:《现代汉语辩析字典》(音序本),上海:上海辞书出版社,2004年,第441页。

㉘转引(日)诸桥辙次、镰田正、米山寅太郎:《广汉和辞典》(下)十四卷,日本:大修馆书店,1957年,第738页。

㉙[明]刘若愚、[清]高士奇:《明宫史》,北京:北京古籍出版社,1980年,第78页。

㉚[清]无名氏:《如梦录》,河南:中州古籍出版社,1984年,第29页。

㉛包铭新、莫艳:《清代门襟闭合系统》,《东华大学学报(自然科学版)》,2007年第2期,第183页。