布朗功能学派理论对林耀华东南宗族研究的影响

仇文硕 杨清媚

[摘要]通过比较林耀华早期的经验研究和1936年拉德克里夫-布朗(A .R .Radcliffe-Brown)在燕京大学的讲学课程,发现了二者在社区研究等理论方面的相通之处。林耀华通过在东南宗族乡村作出的实地调查,发现宗族的社会学特点:宗族的经济功能基于血亲间的分工合作,其情感结构面向祖先和国家,是开放而又复合的。在面对市场时,宗族作为整体积极参与其中。在面对国家时,宗族接纳了国家的权力系统。宗族即是布朗所讲的“活”的功能体,具备适应现代化的能力。因此,林耀华一直坚持用宗族作为中国社会现代化问题的研究单位。

[关键词]家族制度;布朗功能学派;林耀华;宗族研究;比较社会学;结构功能主义

中图分类号:C912.4文献标识码:A

文章编号:1674-9391(2019)03-0088-11

1935年10月,英国人类学家拉德克里夫-布朗(A .R .Radcliffe-Brown , 下文简称为“布朗”)来华,并于燕京大学讲学约三个月,对中国乡村社会学研究提出了社区研究的建议。这一期间,林耀华担任了布朗的助教,他的多篇学术论文也因此受到布朗的指点,如《从人类学的观点考察中国宗族乡村》以及《义序的宗族研究》①。《义序的宗族研究》(以下简介为《义序》)是林耀华根据在义序乡的实地调查完成的硕士论文,也是中国社会学界早期运用功能学派的作品。

布朗访华对燕京学派的影响深远,为此,吴文藻在1936年6月特意将《社会学界》第九卷编为布朗教授纪念专号,林耀华、潘光旦、杨开道等人先后于此刊根据布朗的讲座发表了回应。在此期间,林耀华一直试图专注于中国家族与亲属制度的研究,他先后撰写了《宗法与家族》《媒妁婚姻杂记》以及前文提到的《从人类学的观点考察中国宗族乡村》等文章,发表在黄迪等人主持的天津《益世报》的副刊《社会研究》上,这也成为林耀华之后对东南乡土社会进行再研究的理论起点 [1]48。

林耀华在《义序》之后的研究非常明显地以“宗族”作为基本的社会分析单位,而不是从共同体的角度论述。[2]我们重新阅读和比较布朗来华讲座与林耀华的早期作品,从中或能发现布朗与林耀华思想关联的所在。

我们先从布朗对于中国研究的建议出发,讨论他的功能理论和社区研究方案之间的关系,然后再进入林耀华关于东南家族社会的经验研究与布朗的比较。

一、布朗理论中的社会组织及其变迁:社区与家族

布朗的比较社会学应用范围极为广泛,不仅限于“后退文化”残留的简单社会。在布朗来华之前,他就已经引领自己的同事及学生从事了一系列关于进步社会的比较研究,如美国白人的地方社区,东亚的日本村落。[3]266布朗认为,社区研究在面临这种国土面积大、组织结构多样的进步社会时会产生很多困难,尤其像中国社会这样复杂的情况,探究社会结构需要一步步达成,不能一蹴而就。

在《对于中国乡村生活社会学调查的建议》一文中,布朗提出,最適于开始的社区单位是乡村,乡村就是最小的社区,在乡村里可以进行长期的内部观察。[4]304乡村里最小的单位是“户”,从表面上看,乡村社区固然是许多“户”组成的集体。但是从结构和功能的角度研究乡村社区,却不能死板地以户为分析单位;也就是说,可以从户来观察,但是所注重的却是将户联系起来的各种关系纽带。他指出,一个社区研究应该包括三种相互关联的乡村研究,即横向、纵向和外部研究,[4]304-305这些研究分别表现出了社会生活的共时性、历时性以及完整性。所谓关系纽带,便涵盖这三个方面。乡村作为“户”的集体,户内部的成员与户外的社会关系首先有血缘关系作为联结,同时还有姻亲关系的联结,因此,这种基本的亲属关系是社区研究的起点,也是社会关系的重要方面。家族和家族关系在中国特别重要,因为将中国社会生活视为一个整体考察家族、氏族和亲族所发生的功能的时候,就会包含对经济生活、土地所有权、社会生活的考察。[4]306在布朗的论述里,预示着家族除了包含亲属关系的基本规定,还是土地和经济功能的基本观察单位。

除此之外,布朗还指出某些社会组织不是在血缘地缘关系基础上直接形成的,但也需要研究,比如中国乡村的青庙会、庙会、行会、秘密结社、性别组织、年龄组织。社会组织构成了社会的“实体”部分。与之配合的是技术制度、社会裁认(即法律)与礼仪、文化教育,这些属于维系在社会之上的心智和知识内容。而个人作为社会成员,他的活动和人生经历,必然表现社会实体和集体意识的规定性。以个人为观察点和以诸如家族这样的社会组织为观察点,对于理解布朗所说的社会整体而言,区别在于出发点和观察到的内容;两者并非相反,而是可以互相补充的。

(一)社会功能

布朗认为,社会学中最早利用功能概念进行社会研究的是涂尔干,其背后是一种生物体的原理比拟。[5]271涂尔干将功能界定为社会制度与社会机体的需要相适应的部分,而布朗则将功能规范化为人类社会生存的条件,类比生物体中的细胞。布朗指出,有机体与社会类比之间存在两个重要的不同,一是生物有机体的结构可以从其形态观察而不必从其细胞或器官功能出发,但是人类社会结构只能由功能也即组织之间的关系来探查;二是生物有机体在其生命过程中,结构形式始终是稳定的,即其物种性质不会改变,但是人类社会的结构形式会有变化,同时变化中仍有连续性。[5]273

布朗认为,在生物有机体论背后有一种“功能一致性”的假设[5]274。涂尔干的有机体说将社会比拟为生物体形态,发展出一套关于社会健康和社会病态的学说;在社会失调(dysnomia)状态下,功能会逐渐丧失。在布朗看来,涂尔干假设的社会健康状态假定了社会体系的内在一致,这种内在一致如果要被外人观察和理解,应该是有一种纯粹客观标准的,但是这种客观标准不可能只由有限的或个别的社会类型样本得出。比如原始社会某部落实行一夫多妻制、食人和巫术,其社会或许是高度功能一致的,将其与1930年代种族冲突严重的美国相比,未必见得前者就是更好的。可见社会状况的失调与否,不能作为判断社会优劣的标准[5]274。同时,研究者易于观察到的也更常见的往往是社会冲突,功能不一致的时候。社会失调与社会冲突并不意味着社会病态,更不意味着社会会消亡,而是社会结构的解体伴随着新的结构生成。功能伴随这一变迁过程发生变化,是社会自我调适的表现。布朗把这种功能论称为“活的假定”(working hypothesis),与“功能一致性”假定区别开来[5]275。由前述生物有机体和社会的两个不同可以看出,布朗对社会机体的理解焦点集中在各部分的协作关系上,他所说的社会更接近一种结合体的状态。

(二)比较社会学

功能的“活的假定”是比较社会学的重要基础。布朗认为,这一假定下,首先其出发点不同于假定社会任何事物都有一功能这一假设,而假定的是事物可以有某种功能。区别在于,假定每一事物都有功能,则容易为了保全这一事项而陷入对这种功能的固化的理解;而假设可以有某种功能,然后去论证,则带有变迁和引导性质,可以允许某些事项内容被赋予新的功能。如何发现这种新的功能,就需要比较。其次,两个社会中如有相同的习俗,则其功能在两个社会中未必相同。这个不同,正是比较研究需要注意的基础。在比较研究中,不能只比较形式,更要比较其功能。因此,无论对功能本身性质的理解,还是对功能的实际应用,都离不开比较研究。

早期的人类学研究包括考察民族文化历史的民族学(Ethnology),和考察人类社会生活原貌的文化人类学(Social Anthropology),所做的比较大多数是从一种零碎化的文化观念出发,比较的是形态,或者是人为划分为不同阶段,或者是文化实物。布朗认为,这种比较获得的是一些历史偶然下产生的结果,而不能找到社会自身的内在规律。而社会发展规律其实指的是社会向现代化方向的变迁机制。

更适合的比较单位应该基于社会组织和社会结构来展开,因为这是功能附着的实体②。比较研究首先不是汇集各种相似的文化习俗材料,而是区分社会类型。他认为构建结构系统分类模型可以促使社会科学成为更系统的科学。布朗主张将社区看作是一个体系,通过观察社会的功能与结构,完成包括适应和完整两方面的社会学研究[4]304,也即社会变迁的研究。

(三)社会变迁

“适应”(adaptation)与“完整”(integration)是借鉴斯宾塞和涂尔干的概念[3]242。“适應”是人类对环境供给的物质需要作出的反应,“完整”是人类因为利益联合调适的产物[4]304。社会生活会不断发生变化,这是适应;而社会关系自然会贯穿在各个活动中,有所体现,这是完整。我们注意到,社会是一个不断和外界相互适应的产物,也是一个能将各种社会关系相联的集合。

前文已述,功能“活的假定”意味着社会结构的解体和新生,这是可观察的;其内在原因是功能的调适;比较研究寻找的是功能调适变化的规律,其应用目的是指明变迁方向。布朗所说的社会结构就是各部分功能通过一系列实体表现出的协作关系,通俗说即社会关系。由于判断社会结构变迁的基准在于功能,同时布朗又强调社会的连续性——只有这样才能排除偶然性的历史解释、论证必然性的可预期的变化规律。所以,在变迁过程中社会组织的维持不变就成为社会连续性可见的重要指征,而社会关系内容和意义的变化则传达了功能调适的讯号。

这一点对于布朗的殖民地社会研究相当关键。英国政府在澳洲、非洲等殖民地采用间接治理方式,有一批人类学家佐理殖民地行政,或者在殖民地进行现代化变迁调查,如理查兹(A.I.Richards)在北非的调查,就比较了有酋长制和无酋长制的部落社会在英国政府管理下的变化③。值得注意的是,间接治理一般不去扰动本地社会的权威体系和社会组织,而是设法借助它们来完成与外部政治力量的对接。布朗的结构功能主义与这种殖民统治模式相合。他对于中国研究方面的设想,亦不乏参照间接治理的经验。在变迁过程中,各类血缘、地缘和其他社会组织往往要保留,如何促使这些组织与外界发生积极关系才是重点④。在林耀华那里,这个问题后来更进一步集中在家族与市场的关系上。

二、林耀华的作为“前现代”社会组织的宗族及其社会学特点

在布朗访华之前,林耀华就用功能学派的研究范式对乡村社会作出了相关研究,如前文提到的《宗法与家族》和《媒妁婚姻杂记》。在《宗法与家族》[6]237中,林耀华通过解释家庭与氏族的关系说明了宗法社会和家族社会同属父系社会,但宗法不等于家族,宗法和家族是完全不同的社会制度。宗法社会是和封建社会一同出现的政治制度,家族社会看似保留了很多宗法时期的礼俗,实际只是形式上的延续。林耀华认为,宗法社会的组织不再,这些残余的行为就失去了核心意义。在《媒妁婚姻杂记》[7]325中,林耀华针对媒妁之礼的几种说法对比近代闽乡媒妁制度的发展情况,发现仪式的内涵早已发生改变,宗族乡村现有的媒妁之礼主要是根据双方经济条件作出裁度。《宗法与家族》着重考察的是家族的社会结构,《媒妁婚姻杂记》则考虑的是社会生活的历史过程。在这两篇文章里,林耀华已经表露出对中国社会制度以及中国社会变迁问题的关注,这些问题在《义序》中将被进一步解释。

布朗于1935年10月来华讲学,前后约三个月,期间林耀华“日夕追随左右,得聆教授训诲,获益良多”。[8]342当然,不排除此前林耀华已经接触过布朗的相关著述,受其影响,比如布朗关于安达曼岛的民族志,以及他到芝加哥大学参加社会学会的演讲《从人类学的观点考察近代社会》等[8]342。林耀华和布朗的研究有着紧密联系,不仅他之前的研究与布朗有诸多相通之处,比如反对从经典中推导社会组织样态,主张将家族等社会组织视为实践中适应变化的功能体;而且布朗的理论给了林耀华更多的信心,使他坚定了用家族作为前现代中国乡村基本的社会单位的做法。虽然林耀华对家族的特殊兴趣最先来自他在福建的田野经验,但是布朗为他提供了将宗族和现代性关联起来的一个方向。

在布朗的界定中,家族明确是在“户”之上的一类组织,它集合了血缘和土地关系,同时还是一套权威体系,本身就是一种复合的功能体。林耀华在《义序》中通过经验材料将这些内容一一落实⑤,他指出,家是经济单位,户是政治社交单位,支是宗教祭祀单位,族房长即祠堂会,是经济、政治、社交、宗教等综合的单位。[9]74将这些不同层次和类型的社会组织串联起来的,有两条线索,一是宗族与经济的关系,二是情感与宗教的关系。要说明的是,以下的经验材料皆出自《义序》,直接引用的部分会在文中有所标注。

(一)家庭组织

义序人口几乎全部是黄氏宗族族人,聚居环住在福建南台岛平原区,即榴山东、西、北三面,约有2000多户。乡内土地和田地合计约8平方公里,农田园林约有千亩之多,因肥瘠不同而有上、中、下三等之分。因毗邻闽江,整乡及田亩都有人工开浚的河浦用以灌溉。

黄氏宗族据说祖上是唐末随王审知入闽的敦、赝两兄弟,敦公一支原来在闽清县凤栖山,生六子,分为六大宗。第四世腾公迁到永福县龙井,其后裔第十二世复公,又从龙井迁到义序,是为义山黄氏始祖,时候大概为南宋。义山始祖生子重,重生朱,朱生福、寿,这两人分别成为义序里外二旁之祖。里外二旁又繁衍分支加上迁移,最终形成十五房分。

家庭主权在家长之手,家长管理家产、分派职务,弟侄所得利润归于家长。家庭人员即使离乡,其经济上也和家庭保持连带关系。家内辈分最高年龄最大的妇人主管家务,妯娌、媳妇要听从主妇安排。一家家长,兄死弟继,弟死侄继,男性年长者一系相承。兄弟必须分家,所以兄弟继承是暂时性质,父子相传为实际制度。家内祭祀,弟不能祀兄,侄不能祀叔。嗣父立后的目的在于继续奉祀祖先,在于宗祧和财产继承,为人后者目的在于遗产,无遗产则多不为之嗣。[9]76

随着增子添孙,家庭不能长久同炊,分家成为趋势,各家分营,乃是自然经济,大家庭并不普遍。分家时若父母犹在,兄弟多从父命平均分配财产,若父亲死去,则通常按遗嘱行事。分家时财产分为五项:一份为公祭田,由各个房支兄弟轮流耕作;一份为长子特权所获财产;一份为田地、园林、池塘、洲产等不动产的均分;一份为住屋的划分,按照长幼序排列,兄左弟右;最后,各兄弟要拿走一供奉在公婆龛的饭甑,祝告宗祖,自是枝分派衍,发展无穷。

在林耀华看来,宗族中经济生活和家庭单位是相关的,宗族中的财产继承是依靠父子关系完成的。父子关系,不单以感情为基础,家长要为子女承担教育、赡养、保护的责任,反之,子要服从、尊敬、孝顺家长,这是子的义务,受社会孝道观念的强制。家长死后,父居灵龛以享祭祀,数世之后迁往支祠或宗祠。宗族以父子关系为基础建立,这并不是儒家那套“尊卑有序”的人伦式的推理,而是基于实际经济传递和祭祀关系提出的,这种社会关系实际上是一套功能关系。同样的,兄弟之间属于经济上的合作关系,如轮耕、共居,而不同于“兄终弟及”那样大小宗的等级关系。所以说,经学将“宗族”保持为一个封建、秩序化的政治形象,林耀华则认为宗族组织是一个不断变迁的“功能体”,宗族一直处于调适的状态,去适应现代性的过程。研究者不能轻易用大小传统去定义宗族文化,也不能如经学家那样重返历史对社会提出意识形态上的要求,用“礼”来规范社会秩序,而是应该从社会本身不断变化的现实情况去思考理论的应用价值。

林耀华列举的不同层面的社会组织都包含了情感因素,不同层面的宗教形态不同,情感就不同。总的来说,社会组织可以分为两类,一类是家—房支—宗祠;一类是宗族。在上文关于父子关系的讨论中,可以发现家是经济团体,有延续下去的目标,婚姻依此结成。夫妇关系附属于亲子关系,而不依赖于情感。婆媳关系因儿子婚姻发生,利益冲突是为常事,唯有媳对婆以忍耐度日。兄弟因同出一源,天性互依,但终因争产,“久必分家”[9]98。兄死之后,弟代为家长,与嫂侄同居,分家时则以侄代父,如叔侄年龄相当,侄继叔嗣为立后首选。其他祖孙关系,都以此推及,至于五服之外,若非同支同房就是同宗关系。

族外亲属因婚姻而发生关系,其亲密程度则以感情亲疏为依据,“外妈”与“外孙”相较祖母与孙子会更为亲密,以是中表婚利于“两家合好”而盛行。林耀华对族外关系的解释从父系社会的父子的责任与义务关系推出,这和布朗在南非作的舅甥关系研究有相似之处。布朗认为,父系社会中,由于父子关系涉及到财产继承问题,子在父系家族的位置成为关键,所以母子关系是社会关系中最稳固的关系,此种关系也延伸到子与母方家族的所有亲属,如舅甥的戏谑关系[10]27。在布朗看来,亲属关系的背后存在社会目的,亲子间的权利和义务对社会而言是一种合作,基于经济形成的父系团体与基于情感形成的母系团体二者达成平衡,是整个社会体系运作的基础。对此,林耀华表示赞同,他承认父系关系中的经济价值,也认同母系亲属的稳定亲密关系,二者构成家族基础,是宗族能够维持下去的重要因素。林耀华对这一点的理解扩散到各个社会组织,从家庭直至宗族。在他看来,亲属关系不是一个政治制度上的君臣关系或是礼仪上的伦理关系,对宗族而言,是内在的功能关系。

(二)房支与土地

在林耀華的论述中,房、支被视为宗教祭祀单位。“房”是住居地域划分的依据,也可同“旁”。旁,即闽音“房”,又做两半解,也即两大支派,各占地域,是血缘和地缘相混的团体。[9]27前文已述,义序分为两旁、十五房。玄帝以前住居港北为“里旁”,积卿公的子孙,港南为“外旁”,德卿公的子孙。实际住居港北者为积卿之子中甫与德卿之子平甫的两支派子孙,而港南则为德卿次子公甫一支子孙。义序以示有两支祠,一为四房支祠、奉平甫后代麟子公为祖,临近宗祠,比宗祠早建约四十年;二为新厝祠,奉公甫后代次子泗公为祖,在榴山之上,大王宫后,比宗祠晚建约八十余年。[9]42各支祠各奉宗祖,是各房支的私有财产。所以,“房”实际是一种家族组织,是血缘和地缘相混的团体关系。“支”为支派,分大支、小支,于房之下,户之上,只是祭祀五服之内支属的宗教单位。“房”与“支”通常联用,作为参与祭祀仪式的团体关系。

在宗族祭祀中,比较重要的有祠堂祭祖、墓祭、大王迎会和将军迎会。

祠堂祭祀分两种,一是族房长绅衿代祭,一是族人合祭。代祭在四时,即正月初五、清明、中元和冬至,祀典必按十五房分为十五份。除此之外,各族房长在除夕至二月初二的每个夜间要去祠内点灯,次序按照长幼。合祭叫伴夜,是春祭,以房支为单位,由族房长率领,各房依照大小安排祭祀形式。祭礼之后要有合宴,其支出由祭田各佃户秋收交租得来。祠堂为合祀之处,坟墓是各祖分开。墓祭一般在清明和重九前后,只许本族人参加,除了始祖以下三代墓属公有,其余都属族房。祭祀之后同有分食,目的是希望子孙多来墓前拜望,通常也成为亲族聚会的机会。

大王迎会按里外两旁进行,路线严格按照房支而来,时间顺序为“先外后里”[9]63,最后都将大王迎入宗祠。从前大王宫有庙产洲田甚多,因清代中叶水灾崩坏千余亩洲田,庙产不存,祭祀用费遂从各房支祖产下划拨。除此之外,每家户又纳米两升,交于值年福首合炊,在大王前供后分发各家。大王为守土之神,分为法师大王、水陆大王及其夫人,因管治本处土地、山水和农事,也被传为社稷之神。古之建国必立社,民社可通组织上下,而《小雅·大田》诸篇谈及民祀田祖,田祖为稷,所以社稷二者并重[9]45,68。二月初二传为大王神诞,实为田事将兴,两旁福首于前一夜合办祝祀。

将军迎会由祠堂召集各支家长会议,向全族各家各户募集资金。移居乡外的族人或本族戚属都可来参加,待将军出动之时,祠外人列位两旁,随后紧跟“吃宴”前往各家各户。将军神像被抬入宗祠之后,有四日出巡全乡。巡游路线不以里外两旁为单位,而是主要考虑绕境巡游,所经地方如不缴纳缘金,将军则不能入户受祭。前三日可分区将全乡巡毕,第四日则要出动全部神像,环乡一周,每街每巷都要穿过,然后迎出乡外,四方观众众多,实为南乡的盛事。黄昏时节,乡民需将将军请回,曾向将军求愿实现者扮演“犯人”跪迎将军。将军迎会一年一度,是祖宗几百年所遗旧例,即使面临缘金逐渐减少、物价步步提高、国难当头等境遇,也难以被废弛。

上述这些仪式的性质不同,祠堂祭祖、墓祭、大王迎会都与土地有更直接的关系,与本地社会有关,而将军迎会不是基于土地的,与国家相关,二者共同构成宗族乡村的祭祀形式,也代表了宗族不同的情感内容。大王迎会所拜水陆大王意为“以陆为居、以水为业”[9]44,是宗族对田地丰产的期盼。土地是宗族乡村赖以形成的条件,基于土地产生的情感包含了宗族繁衍的夙愿,和支祠敬祖同为对“祖先”情感的表现。乡民所拜“将军”是“地头神”,通常有真名姓,是先圣先贤或忠臣孝子,身份和角色忠于国家。各乡有各乡的地头神,不可相同,有所区别。[9]45迎会路线也不再以各房各支的所在地为基础,而是以整个乡村为单位,第二日去的安成道、棋杆里、新垱以及第三日的半田都不是里旁外旁的区域。而第四日整游全乡的路线容纳了更多区域,包括尚保、垱尾、洋下、高观堂、赤东、光桥、池头、江尾桥、观音亭。这些地区除了少有的住户,还包括义序的果园和稻田,最后这条路线就是宗族乡村的区域范围,沿着义序南边的榴山和西北的高盖山而来。[9]可见,宗族通过将军迎会表达的是与外界沟通的意愿,宗族既包含上文提到的家庭和房支的内容,也包括它作为房支联合体与外部世界发生关联的内容。将军会按“境”巡游的仪式,突破了房支的限制,宗族乡村作为社区单位将自身置于国家政治体系之下。宗族并不是一个固守自封的小社会,对“始迁祖”的情感与跟政治体沟通是二者并存的,宗族的情感世界核心是基于祖先的,但是其边界是开放的,这样才接纳了对国家的理解和认同。宗族组织是弹性的,在保持内部情感内容变迁的同时,又不断与外界发生调适,吸收其他社会组织的影响,这在经济方面进一步表现出来。

宗族有祖产,祖产因祭祀而立,目的在于尊祖报本,但同时又可以实现睦族、收族的作用。林耀华指出,“祖产”有两类,一类是不能生产的东西,如祠堂器具、公所、河道、族谱、文件等,一类是可以生产的东西,如祭田、园林、屋宇、池塘、蚬埕等,以后一类为紧要。在祭田方面,其实也有两种类型,一种是黄氏宗祠建立起来后,逐渐由各房蓄积的田产,用以出租取息;另一种是依托于祖墓的祭田,由各房子孙轮流耕种的,不取息或者利息极低;轮到当年耕作的子孙需要在九月墓祭和正月祠祭时请本房族人吃饭,这种制度称为轮年。轮年制度原意是救济宗族内的贫困子弟。林耀华指出,在祖产上附着着集体责任,族人轮流得到祖产利益,轮流担负祭祀事务,遇到祖产受侵害时可合力攻击,因此祖产是公共性和讲求平等的,不允许转卖侵占。第一种类型的祠产也有可能参照祖产的形式,变成房支内轮耕救济的祖产。各房各支皆有各自的祖产,而黄氏宗祠成立在后,一开始并没有祭田,亦不能剥夺房支的祖产归为公有,可见,房和支更像是氏族,祖产是一种血缘或氏族意义上的“集合表象”(Collective Representation)[9]40。而如果將黄氏宗祠看作房支的联合,则其政治功能、政治原则就会发生相应的改变。

除了祖产,宗族另有社会组织和团体保持族内利益的流动,如“加会”和把社。两种组织均以个人自愿为原则,建构经济互助的共同体。加会通过会员缴纳会费和收取利息实现支出平衡,具有平均利益的功能。把社的目的在于庆祝神诞,恭贺迎会,按男女需求划分为“关帝”和“陈夫人”等社。社有社首,社员交纳社费,由社首保管,投入商店生息。平日每年所得利润用以社众集合宴饮,祭祀各类神明。尽管宗族的祖产随着时代嬗变可能开始瓦解,宗族的祭田专用于祭祀,族内各家因私田不均往往贫富悬殊,但是土地作为宗族内部经济合作的基础、祭祖的载体,对宗族来说密不可分。在林耀华看来,个人和组织对经济互助的寻求都只是祖产逻辑的“变形”,土地面对市场发生的变化才涉及宗族的经济功能的实质问题,从中也可看出宗族适应现代性的可能。

(三)宗族与公司

宗祠创立之初,未有祭田,祭祀由各房分配负担。后集出四亩,以充祭享之用,但收入甚微,不足以供诸房轮收。后加入宗祠旁五间商店,收房租若干,另加公司洲蚬苗1000份,合并为祖产。祖产形式日益丰富,由最初的土地扩展到商店、公司洲田、公司洲蚬苗等生产单位,每年利息,约可收入几百元,除四时祭祀祠堂会餐外,所余无多。洲产即蚬埕,于潮汐往来之处,耘泥为田,此类活物不同于土地可被明确划分,极易引起两族事端,隔江相望的黄林二族时常为此发生械斗,每年必有数起。这里所说的洲产是土地的附属品,其本身的性质自始至终没有发生变化,一直作为一个整体被两族视为被抢夺的物质资料,这种非此即彼的占有方式和公司洲的经营模式有所不同。

公司洲分为洲田和蚬苗两部分,为族内112家公共产业,曾经公议规章,划分洲产为128份,除112家平分外,加入酬劳份10份,代表份6份。1931年公司洲经河水冲积,忽生洲产,股份内有人自积66股建卫,成另一产业团体。1933年又有人发现新蚬苗田,股内又有人召集1480股前往洲田培卫,形成又一产业团体。原股内有人未参与新产业者,于是和新产业团体发生冲突。这样一来,公司洲内分裂成小团体,有坚守原约的一方,也有计划股份制的一方,两团体间先后发生竞争、合并关系,不惜分为甲乙双方上诉至闽侯县以解决争执,最后乃是宗族调解订下合约,内容归纳为大致几点:第一,洲产依然是族内公产,新产业团体被取消;第二,公司洲产划为股份,分发给族内各家;第三,新蚬苗被重新规划为一万股,分给宗祠、将军庙、大王宫、原约代理人、未参与新产业团体者以及原股东112人;第四,蚬苗资本被均分给族内。给家祠份,国公府份交给绅衿;万王府份,交给福首,上轮下接,至收成日须分别通知。[9]211

公司洲基于土地产生,和宗族息息相关。合约将土地股份化,这意味着洲田不同于祭田,不再是劳动均分制,而将面临着分裂。后来,新团体不断出现,和旧合股相互对峙,公司洲化解为各个分支的相互对立。尽管土地被冠以股份的名头重新分配,但是是被平分到各户的,公司洲依然保留了如祖产一样权责共享的特点,发挥了宗族在经济上的互助功能。新发现的蚬苗原本不属于公产,也分发给了宗族、房支,家族成为各社会组织祖产的补充。从形式上看,股份出现在宗族乡村,给土地赋予了一定的市场特征。但是,实质来讲,股份并没有直接让个体发生竞争关系,股份均分依旧服从的是宗族的调剂,宗族是作为一个主体进入了市场。自由参股让土地有了新的应用方式,使宗族产生了一个基于经济形成的合约,也就是商业契约。在林耀华看来,宗族并不是完全基于血系和地域形成的集体,而是基于合作的功能体,其中包含了经济的前提。在面对市场时,宗族并不拒斥市场的进入,甚至可以作为法人参与到市场竞争中去,通过与市场的接触积极与外界经济体发生关联。宗族在应对外部世界时表现了充分的灵活性,这在政治生活中也有所体现。

(四)宗族与国家

宗族有政治功能,具体可通过祠堂、保甲制度观察出来。这些方式是宗族和国家沟通的途径,是政治权威在实施权力时不能破坏的锁链。

保甲之前已有联甲。联甲是乡村自发而成的自卫团体,于每年冬初组成,春初解散,一年一改组,用以应对冬末物资匮乏时出现的劫匪。联甲按区域划分,以祠堂为中心形成“片”状彼此相连。义序有九个联甲,半田、赤东、洋下因距离乡村中心太远,不在联甲范围内。联甲依托于宗族实行,参与人员为宗族十五岁以上男子,报警方法是打更、鸣锣,这种传统的方法实际只能起到通风报信的作用。另外,因为没有统一、新式的军事装备,联甲无法抵挡有组织的匪队。所以,联甲势必被保甲取代。

祠堂、保甲与联甲的组织形式不同,但都实现了人口和土地的关系紧密相连的目的,突出宗族乡村的社区性。从祠堂到保甲,宗族接纳国家的程度递增,最后将管理权移交给国家。这有两方面的原因,一是面临外界的侵入,如匪队的劫掠,宗族的军事力量和管辖范围有限,难以自保,需要更大一层政治体的帮助;二是宗族在面对国家时一直保持接纳的态度,祠堂的本质和保甲一样,联结宗族内外,保护宗族团体。只是,祠堂不是官方的、被国家承认的,而保甲则把这种跟地方政府相互勾结、讨价还价的做法完全合法化了。可见,尽管政治系统是已经固定存在的,但是宗族对国家有着选择性亲和。宗族和国家之间具备一种张力的关系,既为管理与被管理,但又相互妥协。国家借保甲塑造了不可逾越的政治权威,宗族从中感受到了严密的等级感。不过,国家将任职长官的权力下放给了宗族,这种间接治理和布朗在非洲看到的殖民统治十分相似,国家都为地方社会留出了一定的建构秩序的空间。

宗族认同了国家间接治理的政治方式,而不是仅仅依靠自治,这意味着它的情感结构不是凝固的、保守的,是不断面向外部社会的。面对政治系统的压力,宗族没有反抗与斗争,而是选择积极参与,对国家表示了接纳与理解。

三、林耀华的宗族研究与现代性

林耀华坚持以宗族作中国社会的基本研究单位,这意味着,在他看来,中国社会现代化是可以以宗族为基础的。通过上文的分析,可以发现,宗族在面对现代化时表现出了强大的生命力,它既没有被现代化冲散,也没有封闭自己。据此,可以分为两点叙述,一是文化重心图示,这是林耀华对义序全面考察之后的结果,是关于布朗“活”的功能体的经验展示。二是宗族面临社会变迁的适应机制,也就是宗族延续自身完整的办法,在这里表现为对国家和市场的态度。

(一)文化重心

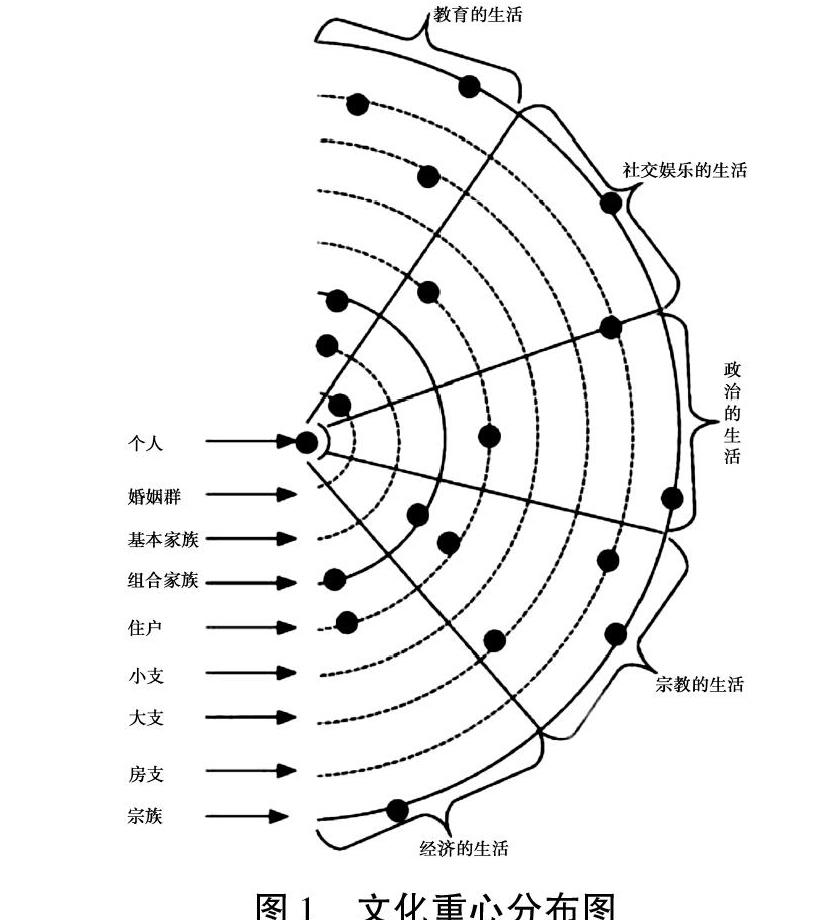

由于受到功能学派的影响,林耀华认为在社区研究的比较最后会发现一个根本的结构,这个结构包括各层社会组织,以及经济、政治、文化等各个生活方面,就是社会的全相。其中,在社会结构上是最基本的,最主脑的,最有力的;也是连接文化各部分的枢纽,居于关键位置的部分,可称之为文化的关键,也就是文化重心。[8]355这是林耀华对布朗功能体理论的验证,具体内容参见图1。

文化重心分布图是林耀华于1936年7月在燕大蔚艺画室所作,用以表示义序的社会结构。林耀华称其为“功能的结构”,意为结构随着功能改变,所以“一时代有一时代的功能的结构,社会也一时代有一时代的巧妙的配搭。” [8]351此图形如俯视的漏斗,林耀华想借此表达功能体在不断变迁,所以图示应该是三维立体的。林耀华认为,研究社会必从某一组织或某一方面出发,直到透视整个实体,包括家族的基本單位——个人。所以,图中包括了从个人直至宗族的各个单位,也囊括了社会生活的各个方面,具体解读如下:

1.图中的每一个半圆代表一种类型的社会组织,即一种团体关系,被标识在图的左下方,半圆的起点处。其中,表示个人、组合家族和宗族的半圆用实线标出(其余的社会组织单位均为虚线),意为在结构中占有重要位置。个人不是一种社会组织,处于核心位置意味着是所有社会关系的汇聚点,同时也要面对社会生活的各个方面。

2.图中的直线划分了社会生活的各个方面,各个方面彼此相连,说明这些生活方面对于社会来讲不是截然分离的,而是相互影响的。

3.各个半圆和直线的交点用黑点标出,即文化关键,代表这种社会组织在某方面发挥着重要的功能。每一个半圆的黑点分布都有区别,这说明,社会组织不同,其功能综合的表现也不同。还需要注意的是,文化关键彼此是相互牵动的,任意一点的变迁都会引起全局的改变,诚如林耀华对文化结构的形容,像“纵横密切的繁网”[8]343。

这一分布图表现出了宗族作为“活的功能体”的几个信息:

1.宗族作为“家族”延伸的实体单位,在社会的各个领域都有突出的表现,文化关键遍布了各个方面。宗族代表社会,个人代表个体,面临的都是全部的生活,他们共同表现了社会整体的两个方面。个体无法离开社会,正如社会是由人造就,二者不可分开,这也是林耀华在《义序》后半段写个人生命史的理由。