鄂尔多斯盆地中—上三叠统沉积充填特征与延长组低品位含油气系统的关系

邓秀芹,张文选,李文厚,孙 勃,周新平,程党性

(1.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西 西安 710018;2.长庆油田分公司 勘探开发研究院,陕西 西安 710018;3.西北大学 地质学系,陕西 西安 710069)

随着经济的持续增长,对油气的需求越来越多,油气产业面临资源类型多元化、开发条件复杂化、环保要求严格化的挑战,勘探开发向深水、深层、极地、非常规领域转变[1-4]。

鄂尔多斯盆地油气资源丰富,长期以来,该区的勘探开发实践始终立足于低渗透油气藏,近年来盆地致密油气勘探取得了一系列重大突破,页岩油气的勘探开发也取得了重要进展。盆地低品位油气资源包含常规资源中的低渗透资源和非常规资源中的致密油、页岩油、页岩气,是多类型共存的混合共生资源。其油气主要赋存在中生界三叠系延长组三角洲、重力流和湖泊沉积的砂岩、泥页岩中。近几年,围绕延长组低渗透油藏的三角洲类型与沉积样式、低渗透储层形成的控制因素、成藏地质条件等方面的研究取得了丰富的成果[5-8]。特别是非常规致密油,研究进展显著,包括重力流沉积、细粒沉积类型与成因[9-12],围绕纳米孔喉精细描述、渗流特征、储层脆性指数等内容的致密储层综合评价[13-17],基于生储盖叠置关系、成藏动力、生油与成藏物理模拟的致密油近源成藏机理[8,13,16,18],以及致密油水平井试验和开发生产特征[19],等等。同时,学者在延长组页岩油、页岩气特征与资源潜力方面也进行了探索[20-21]。但是,前人的研究常常聚焦于某一种或两种资源,而对满拗多类型低品位油气富集的特征、相互关系、控制因素等方面的分析与论述不足。本文从沉积特征入手,分析沉积作用对鄂尔多斯盆地低品位油气资源系统形成的影响,并从源储组合类型、不同类型资源分布、成藏动力、含油丰度与规模等方面,对比分析了低品位油气藏的特征和混合共生关系。

1 地质背景

在中国沉积盆地的分布格局上,鄂尔多斯盆地位于中部地带,在大地构造上处于东部稳定区和西部活动带的结合部位,是一个古生代地台和台缘拗陷与中生代内陆拗陷叠置的大型叠合盆地。

现今的鄂尔多斯盆地周围分别被北部阴山山系、南部秦岭山系、东部吕梁山系和西部贺兰—六盘山山系所限,面积超过37×104km2(见图1)。已有的研究成果证实,处于华北板块和西伯利亚板块之间的古亚洲洋在晚二叠世末已闭合,形成了具有一定宽度、包含大量古老陆壳碎块的板块碰撞造山带——兴蒙造山带[22-23]。现今盆地的东部边界吕梁山构造带由一系列复背斜、复向斜组成,卷入宁武—静乐向斜和大同向斜发育连片的三叠系、侏罗系[24],其生物组合、沉积特征等与鄂尔多斯盆地相似,由此可以推断它们属同一大型盆地,当时盆地东部吕梁山系尚未隆起成山[25-26]。海西运动阶段,盆地西部的阿拉善古陆和祁连褶皱带已形成[27-28]。因此,在中晚三叠世沉积时,现今盆地的北部、西部和东部边界地区构造环境较稳定。相比而言,此时盆地南部秦岭地区的构造活动强烈,在华北和扬子地块复杂漫长的拼接造山过程中,中晚三叠世是西秦岭全面碰撞造山的关键时刻[29-31],这次构造事件对鄂尔多斯内陆拗陷湖盆的形成、演化产生了重要的影响[32]。因此,在延长组沉积期,鄂尔多斯盆地的东、北缘构造环境稳定,而西南缘构造活动相对较活跃,对鄂尔多斯盆地的演化产生了重要影响。

2 构造-沉积耦合特征

中三叠世晚期—晚三叠世,鄂尔多斯内陆拗陷盆地经历了一个完整的湖盆演化旋回,沉积了一套连续分布的、厚度约千米的碎屑岩岩系——延长组,其顶底为构造不整合面限制,自下而上划分长10~长1共10个油层组(见图1)。晚三叠世末期,盆地整体抬升,遭受风化剥蚀;之后,上部地层进一步受到早侏罗世古河流的侵蚀,造成中西部、南部地区延长组上部地层保存多不完整,地层残余厚度400~1 000 m。

尽管这套河流、三角洲、湖泊碎屑岩系分布连续、稳定,但其内部蕴含着丰富的、清晰的印支期构造-沉积响应信息。其在表现形式上除了大家熟悉的、指示构造运动的不整合界面外,还有盆地中西部、南部稳定发育的长7底部凝灰岩层以及长6和长7油层组的重力流事件沉积(见表1)。此外,受以凝灰岩为代表的构造事件的影响,造成盆地拗陷幅度急剧增强,长7期大面积深湖亚相发育,沉积中心向西迁移,西部沉积体系的类型由辫状河三角洲演化为扇三角洲(见图2),上、下地层在碎屑组成和各个成分的占比上差异明显,甚至还导致了生物组合面貌的变化[32]。

图1 鄂尔多斯盆地构造单元划分及延长组地层发育情况Fig.1 Structural unit division and stratigraphic development of Yanchang Formation Ordos Basin

3 盆地沉积充填特征

鄂尔多斯盆地延长组具有湖相泥页岩发育、满盆富砂的沉积充填结构特征。该期盆地经历了长10期的初始沉降、长9~长8期的加速扩张、长7期的最大湖泛、长6~长4+5期的逐渐萎缩、长3~长1期的湖盆消亡(见图1,2),为一个完整的水进和水退二级层序,并可进一步划分5个三级旋回(见图1,表1)。

3.1 泥页岩的分布

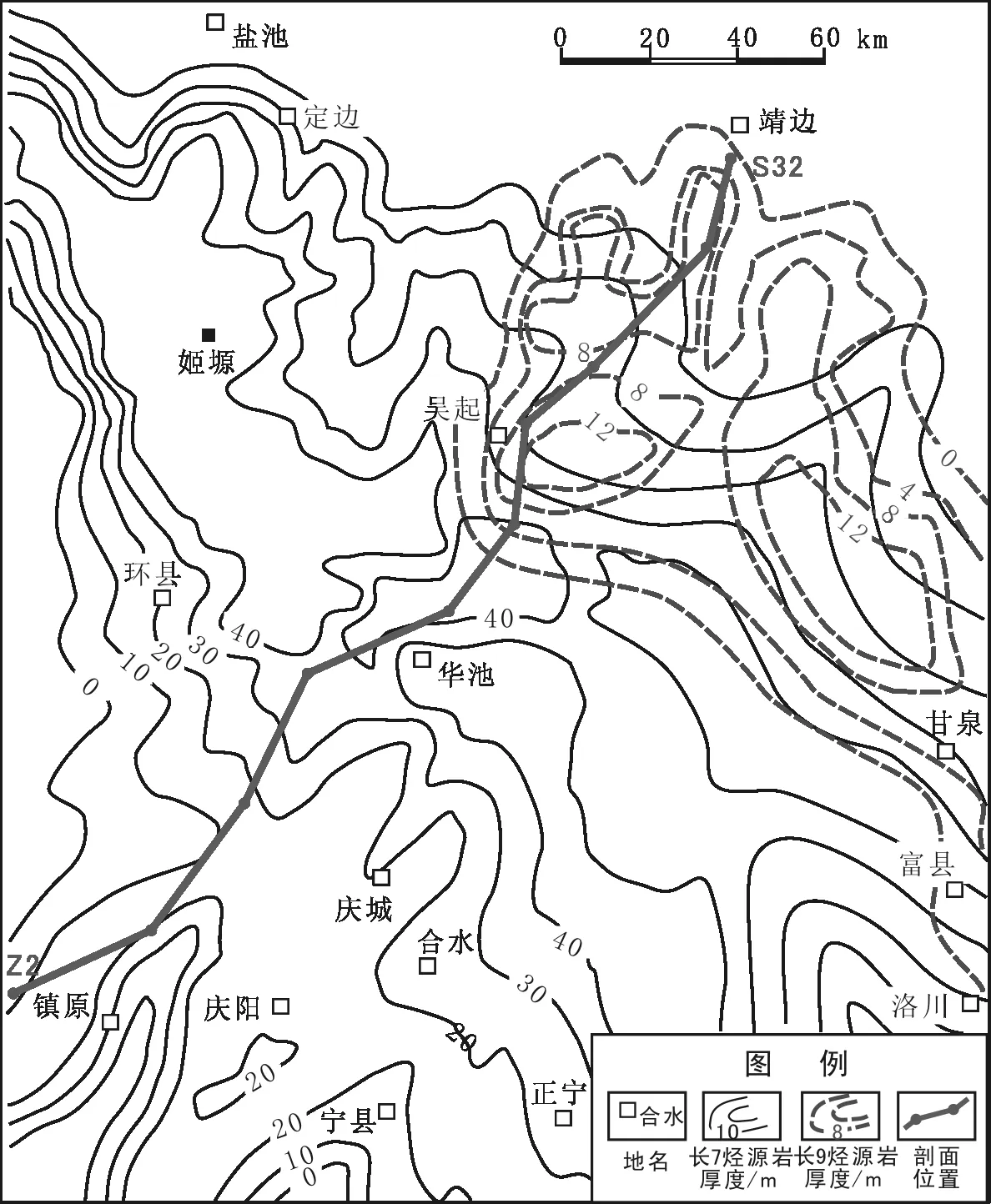

长7沉积期为湖盆的最大湖泛期,半深湖、深湖泥页岩发育。富有机质页岩主要分布在长7中下部,姬塬、华池等地发育的富有机质页岩厚度最大,一般大于20 m,局部可达40 m,分布面积约3.5×104km2(见图3)。这套页岩夹多层沉凝灰岩薄层,火山物质(灰)经水解易产生丰富的Fe,P2O5等生物营养物质,为浮游藻类、底栖藻类以及水生动物的大量繁殖提供了重要的养分。暗色泥岩一般厚10~60 m,局部地区连续厚度达百米以上,呈厚层块状或呈砂泥岩韵律互层出现,分布面积约5.5×104km2。品质好、成熟度适中的长7泥页岩是盆地中生界的主力烃源岩。此外,在沉积中心较深水地区的长6中下部、长4+5和局部地区的长9中上部(见图3),长8均发育富含有机质的暗色泥岩,局部发育页岩[33]。

图2 延长组沉积相图Fig.2 Deposition facies diagram of Yanchang Formation

图3 鄂尔多斯盆地延长组长7和长9泥页岩分布图Fig.3 Mudstone and shale distribution of Chang 7 and Chang 9 members, Yanchang Formation, Ordos Bain

3.2 砂岩的分布

延长组不同沉积期,盆地五大三角洲呈现此消彼长的演化特征(见图2)。三角洲和湖盆中心的深水区重力流沉积砂体,在平面上相互补充,纵向上相互叠置(见表1),形成满盆富砂的沉积格局。

长10~长8期,西北物源、西南物源和西部物源供屑能力强,尤其是长10期西部、西南,体系砂地比一般50%以上,为中粗砂岩。到长9,长8期,西南、西部物源供屑能力有所减弱,但西北物源供屑能力强劲,各个三角洲均衡发育,储层以中砂岩和细砂岩为主。另外,长8早期见滩坝沉积[34]。

长7~长1期,东北三角洲的建设作用突出,规模大,向西南延伸至黄陵—华池一线,尤其在长6期,东北三角洲群的建设作用达到鼎盛阶段,与长10~长8期三角洲止于富县—志丹一线,规模较小形成了鲜明对比。西南、西部、西北沉积体系,从长7期至长1期,随着湖盆水体的逐渐萎缩,三角洲不断向湖盆沉积中心进积,砂体规模逐渐增大,砂岩类型也由粉—细砂岩为主逐渐变为中—细砂岩。

此外,长7中期—长6中期为湖退的早期阶段,此时的深水分布范围仍较广。由于三角洲向前进积,使得沉积中心供屑增强,且受到周边火山活动等构造动力的诱发,在深水区域形成大面积连片分布的粉砂岩和细砂岩,规模大,沉积类型丰富,叠置关系复杂[9,12,35]。

3.3 盆地沉积充填结构

延长组除了发育长7最大湖泛面外,还存在长9,长4+5等多个次级湖泛面。随着湖侵、湖退的频繁发生,盆地周缘的河流、三角洲体系也发生了相应的向湖方向的推进生长和向源方向的后退萎缩,造成进积序列与退积序列、三角洲沉积与湖泊沉积的反复叠置。无论从纵向上(延长组的上部、下部地层向中部)还是平面上(从盆地周边向沉积中心),沉积物均由河流、三角洲中粗砂岩夹泥质沉积,逐渐过渡为半深湖—深湖粉细砂岩和泥页岩为主的细粒沉积,因此形成了“夹心千层饼式”的沉积充填结构(见图4)。

图4 鄂尔多斯盆地Z2井—S32井延长组沉积充填结构Fig.4 The depositional architecture of well Z2 to Well S32, Yanchang Formation, Ordos Bain

4 低品位油气资源分布与沉积作用的关系

鄂尔多斯盆地延长组低品位油气总资源量超过百亿吨,资源丰富,类型多样,主要包括低渗透油藏、致密油、页岩油和页岩气等。目前,在盆地内已建成了姬塬、安塞、西峰、华庆等以低渗透和致密油资源为主的百万吨油田。

4.1 低品位油气资源的类型及分布

4.1.1 低渗透资源 按照行业标准(SY/T 6285-2011),低渗透储层主要是储层渗透率小于50×10-3μm2的油气资源,并可进一步划分为低渗透、特低渗透和超低渗透储层,其储层渗透率分别为(10~50)×10-3μm2,(1~10)×10-3μm2, 小于1×10-3μm2 [36]。近几年,随着致密油成为全球非常规油气资源勘探开发的新热点,致密油从低渗透储层分类中分离出来,将赋存于渗透率小于1×10-3μm2的储层中的油气资源称为致密油。因此,本文所称的低渗透资源是指储层渗透率(1~50)×10-3μm2的油气资源。

鄂尔多斯盆地中生界低渗透石油资源量约40亿吨,其中特低渗透资源主要分布在延长组长9,长8,长6和长3油层组的细砂岩、中细砂岩中,中低渗透资源主要分布在长1—长2和长10油层组,储层以中细砂岩、中粗砂岩为主。这类资源储集空间以粒间孔为主,其次为溶孔,面孔率一般大于4%。

4.1.2 致密油 致密油通常是吸附或游离状态赋存于与生油岩互层或紧邻的致密砂岩、致密碳酸盐岩等储层、未经过大规模长距离运移的石油聚集,覆压基质渗透率小于0.1×10-3μm2,或空气渗透率小于1×10-3μm2,单井一般无自然产能,或自然产能低于工业油气流下限,但在一定经济条件和技术措施下可以获得工业油产量[37]。延长组致密油主要赋存在致密碎屑岩储层中,以细砂岩、粉砂岩为主(见图5a-a),面孔率一般小于4%,孔隙空间主要为溶孔、粒间孔,位于近湖盆中部的长4+5~长8油层组,资源量约90亿吨。

4.1.3 页岩油 页岩油是页岩层系中所含的石油资源,是近几年非常规油气勘探开发的又一新热点。页岩油资源中,凝析油和轻质油是实现工业开采的主要类型[38-39]。延长组页岩油既包括泥页岩孔、缝中的石油(见图5b),也包括泥页岩层系中的细砂岩、粉砂岩薄夹层中的石油(见图5a-b),主要位于长7延长组的中下部。其发育两种储集空间类型,一是基质孔,包括粒间孔、溶蚀孔、晶间孔、干酪根孔等孔隙;另一种是缝隙,包括微裂缝、层理缝、页理缝等。长7黑色页岩、暗色泥岩的孔隙度相近,分布于0.53%~2.85%,平均为1.5%。TOC平均为13.75%,Ro一般0.9%~1.2%,地层条件下原油黏度小于5 mPa·s,原油密度约0.73 g·cm-3。目前,在盆地中西部、南部地区,针对长7中下部泥页岩段,已进行试油压裂工艺探索,多口井获得了日产超过20 t的油流,初步评价页岩油资源量超过10亿吨[20]。

4.1.4 页岩气 页岩气是赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气。延长组的页岩气和页岩油的产层相同,都是分布在长7中下部的泥页岩中,但二者的产区位置不同,页岩油广泛分布于盆地长7页岩发育地区,页岩气则仅发现于盆地的东南部地区。据王香增(2014)对甘泉地区长7页岩油研究成果可知,该区页岩平均孔隙度1.82%,渗透率一般小于0.05×10-3μm2,有机碳含量一般在2%~6%,镜质体反射率1.25%~1.33%,有机质处于成熟—高成熟演化阶段,碳同位素分析显示天然气属于油型气,估算长7页岩气资源量5 318亿方[21]。

4.2 沉积作用与低品位油气资源的关系

延长组沉积期,鄂尔多斯内陆拗陷具有盆大湖广、地形平缓、多水系注入的特征,总体上讲,碎屑沉积物颗粒较细。该套岩系经历了长达2亿年的埋藏、成岩、生排烃、油气运聚成藏等。虽然受到印支运动、燕山运动和喜山运动多次构造运动的改造,但盆地整体是以垂直升降为主;盆地内部长期处于相对稳定的构造沉积环境,因此断裂系统不发育,加之埋藏地质历史时间长,造成储层成岩作用强烈、岩性致密。这些因素的共同作用,控制了研究区低品位油气资源的形成、聚集成藏和改造。延长期鄂尔多斯盆地“夹心千层饼”沉积充填结构特征,形成了多种类型的成藏组合,成就了多类型低品位油气资源差异聚集、立体成藏的延长组含油气系统。

延长组沉积期,在多期水进水退沉积演化的影响下,形成了围绕长7主力烃源岩和多套次级烃源岩的、多类型的源储组合关系。

1)下生上储型油藏组合:主要由长7烃源岩和长6~长1储层构造成,储层为砂岩,具有距离烃源岩越近,资源丰度越高的特征。

2)上生下储型油藏组合:主要由长7烃源岩与长8—长10油层组组成,陕北地区局部还可形成长9烃源岩与长10储层构成的上生下储型油藏组合。储层为砂岩,与下生上储型油藏组合相似,该类油藏组合也具有距离烃源岩越近,资源丰度越高的特征。

3)自生自储型油藏组合:主要分布在长7油层组,烃源岩为长7泥页岩,储层类型复杂,既有三角洲前缘砂岩、半深湖—深湖砂岩,也有泥质砂岩和砂质泥岩、泥页岩,是致密油、页岩油、页岩气的主要产层,致密油含油丰度整体较高。

a L189井长7岩性组合柱状图 b G295井长7岩性组合柱状图图5 致密油、页岩油气储层类型Fig.5 Reservoir strata of tight oil and shale oil and gas

4)复合供烃型油藏组合:主要分布在陕北地区下组合,储层为砂岩,接受了长7烃源岩向下或侧向供烃;同时,由于地处长9生烃中心,长9烃源岩对其成藏也有重要的贡献,尤其是该区长10油层组,已发现油藏和出油井点基本都位于长9页岩分布区。

4.3 低品位油气藏特征(见图6)

1)以长7优质烃源岩为界,长1~长6主要发育下生上储型成藏组合,长8~长10存在上生下储、复合供烃型两种成藏组合,长7发育自生自储型成藏组合。

2)延长组长7储层物性最差,向上、下层系储层储集性能和渗透性能都逐渐变好。上部长1~长2和下部长9,长10油层组发育中、低渗透油藏,在长3~长8储层发育特低渗油藏和致密油。尤其是长6~长8储层,除了位于陕北地区的长6油藏和位于西峰主砂带长8油藏属于特低渗透油藏外,其他地区均大面积发育致密油。

3)非常规页岩油气藏主要分布在延长组长7段。 其中, 页岩油广泛分布在半深湖—深湖泥页岩发育区, 而页岩气仅在甘泉县、 富县等地区的长7段有发现。长7泥页岩Ro一般0.9%~1.2%,处于成熟阶段,以生油为主,因此盆地范围内广泛发育页岩油。但在早白垩世末,盆地整体抬升,西部抬升相对较缓慢,幅度较小,剥蚀厚度一般200~400 m,而盆地东南部抬升显著,地层剥蚀超过1 000 m。东南部的快速抬升降压作用造成溶解气解析,局部富集,因此在盆地东南部形成页岩气藏。

4)中晚侏罗—早白垩世期间,快速沉降和深埋增温作用导致长7富有机质泥页岩产生欠压实、生烃增压等一系列作用,从而形成超压。受沉积和岩性发育特征的影响,在延长组“核心位置”(沉积中心区的长4+5~长9)发育超压封闭成藏动力系统,在长1~长3主要为常压开放成藏动力系统[8]。

图6 鄂尔多斯盆地延长组低品位含油气系统模式图Fig.6 Low grade petroleum system pattern, Yanchang Formation, Ordos Basin

5)以长7为核心向周边地区和上、下层系延伸,随着物性变好,单井产量逐渐增大,但油藏的含油丰度逐渐降低。长7致密油为源内成藏,储量丰度高,一般(45.8~71.9)×104t/km2,向下至长10,向上至长1与长2油层,储量丰度逐渐降至30×104t/km2左右(见图7a)。同一油层组的不同地区,石油储量丰度也显示出同样的趋势。以长6油藏为例(见图7b),位于生烃中心的华庆油田储量丰度一般(55.5~114.5)×104t/km2;向东北方向,越远离烃源岩丰度越低,至安塞地区降至(22.8~39.1)×104t/km2。

6)从油藏规模上对比分析可知,特低渗透油藏和致密油具有大面积连片复合分布的特征,油藏规模一般超过亿吨;中低渗透油藏由于沉积粒度较粗,储层物性相对较好,油水分异程度高,局部低幅度构造发育区成为石油聚集的有利区,普遍含油面积小,孤立分布,规模小,最大限于几千万吨,有的甚至仅有几百万吨。

a 西北沉积体系延长组纵向储量丰度变化特征 b 不同地区长6油层组储量丰度对比图7 鄂尔多斯盆地延长组含油丰度变化趋势Fig.7 Oil abundance variation tendency, Yanchang Formation, Ordos Basin

5 结 论

1)鄂尔多斯盆地延长组低品位油气资源包含常规资源中的低渗透资源和非常规资源中的致密油、页岩油、页岩气,是多类型共存的混合共生资源,具有立体叠置成藏的特征。

2)受多期水退水进和构造事件的影响,形成盆地延长组湖相泥页岩发育、满盆富砂的“夹心千层饼式”沉积充填结构;不同时期五大三角洲的发育此消彼长,形成多种成藏组合类型。长7烃源岩与长1~长6油层组构成下生上储型成藏组合,与长8~长10构成上生下储型成藏组合。陕北地区,长7,长9烃源岩与下组合储层构成复合供烃型成藏组合。此外,长7油层组为自生自储型成藏组合。

3)由盆地沉积的核部向外围(纵向、横向)延伸,随着粒度的变粗,物性变好,低品位资源的类型由非常规页岩油、页岩气、致密油,逐渐演变成特低渗透、低渗透油藏,至延长组顶部和底部,以中低渗油藏为主。

4)在延长组的核心部位,油藏的储量丰度高,大面积连片分布,外围和顶底端元层系,储量丰度低,油藏规模小。