多沙粗沙区露天煤矿水土保持生态效应的监测评价

吕文星, 高亚军, 徐十锋, 李 东

(黄河水文水资源科学研究院, 河南 郑州 450004)

随着中国工业化和城市化进程的加快,各类生产建设项目日益增加,其中煤矿开发建设项目发展迅速。中国大多数煤矿开发建设项目位于半干旱、干旱的生态脆弱区,而大规模的采矿活动进一步恶化了矿区的生态环境[1]。其中水土流失是矿区生态环境恶化的主要表现,导致大面积水土流失的原因包括地质地形、气候、土壤等自然因素,也包括对水土资源开发不合理,破坏土层结构,破坏植被等人为因素。

煤矿开发建设项目造成的水土流失是以人类生产建设活动为主要外营力形成的特殊水土流失类型,其形式复杂多样,既与原地貌条件下的水土流失存在天然联系,也有明显区别。煤矿开发建设项目水土流失过程具有不均衡性特点,它不像原生侵蚀那样按自然侵蚀规律发生发展,而是具有突发性,在造成水土流失的过程中,有时强烈,有时轻微,往往是开始建设时有十分严重的水土流失,到生产时期则保持一个相对稳定的侵蚀量级。煤矿开发建设项目水土流失危害具有多异性和潜在性特点,地面生产项目主要是通过对地形地貌及地表的破坏加剧水土流失,而一些地下生产项目,如井采煤等,除部分地面扰动外,更长期的是通过对地层、地下水等的影响,间接使地面植被退化、地面塌陷,从而加剧了水土流失,具有潜在危害[2]。因此,为了能够科学合理地配置水土保持措施,有针对性的进行水土流失防治,开展煤矿开发建设项目水土保持生态效应监测评价具有重要理论意义与实践价值。

目前,国内外学者对水土保持综合评价进行了大量研究。在评价指标选取方面,大多学者从基础效益、经济效益、社会效益、生态效益等方面构建水土保持效益评价指标体系[3-4]。在评价方法运用方面,很多学者采用层次分析法确定各评价指标的权重,再通过模糊数学法构建模型对水土保持效益进行综合评价[5-6]。陈晓安等[7]为对比研究点状、线状生产建设项目的水土保持效益,从水土流失对周边、居民、水域的影响,扰动土地、主石方等水土流失状况,拦渣率等水土保持效果上构建了生产建设项目水土保持综合评价指标体系与模型,综合评价了不同类型生产建设项目的水土保持效益。刘源鑫等[8]研究了陕西南水北调工程,对比水土保持措施治理前后可拦蓄径流、保土量、坡改梯带来的经济收入等,分析对比了水土保持综合治理一期工程实施前后的综合效益。陈杰[9]根据多次监测的结果,对项目区水土流失状况做出分析,并选取水土流失防治6项指标作为对项目区水土流失的防治效果及水土保持效益评价指标。综合分析以往学者们在构建水土保持综合效益评价指标体系时,发现他们在建立水土保持生态效应监测评价指标时主要是从水、土、植被等方面入手考虑,本研究根据前人经验从调水、保土、植被恢复等方面结合生产建设项目水土流失特点和水土保持效果分析,以期建立适合露天煤矿开采项目的水土保持生态效应监测评价的指标体系。

1 研究区概况

西湾矿田位于陕西省榆林市神木县西南部及榆阳区的东北部,行政区划隶属于榆林市神木县大保当乡和榆阳区大河塔乡管辖。勘查区地理坐标位于东经109°59′30″—110°05′00″,北纬38°31′15″—38°41′15″之间。西湾矿田南距榆林市约65 km,北距神木县约61 km。

项目区位于陕北黄土高原北缘与毛乌素沙地东南缘的接壤地带,地貌类型属盖沙区;气候类型属中温带半干旱大陆性季风气候,年均气温8.6 ℃,年降水量434.1 mm,年蒸发量1712.0 mm,年均风速2.5 m/s,无霜期169 d,最大冻土深度146 cm。土壤主要有风沙土、栗钙土等;植被类型为草本及灌木植被,林草覆盖率为20%~40%。

圈定的露天矿地表境界东西平均宽度约3.22 km,南北长度约16.56 km,面积50.77 km2,深部境界东西平均宽度约3.0 km,南北长度约16.32 km,面积43.53 km2,开采深度55~190 m。本矿可采原煤量648.49 Mt,当露天矿的原煤年产量为10.00 Mt,储量备用系数按1.1考虑时,露天煤矿的设计服务年限为58.9 a。开采顺序依次为:首采区→二采区→三采区→四采区。开采方式主要为钻爆法+汽车运输方式。生产期采剥比5~9,平衡期则达2~7。

西湾露天矿位于黄河中游,黄土丘陵区地形破碎,侵蚀形态多样,风蚀沙化剧烈,水蚀、重力侵蚀严重,是黄河中上游地区水土流失最严重的区域。矿区侵蚀强度由西北到东南逐渐增大,由毛乌素沙漠的微度侵蚀到破碎黄土梁峁剧烈侵蚀,侵蚀方式由风蚀为主过渡到以水蚀侵蚀为主。在沙漠滩地以季节性风蚀为主;在峁梁坡地区以季节性水力侵蚀为主,伴有一定风蚀;沟壑区水力侵蚀和重力侵蚀并存。风蚀主要出现在冬、春季,水蚀主要出现在夏季。矿区东部水系发育,主要河流有窟野河、秃尾河,均属黄河一级支流,矿区内侵蚀的泥沙主要通过上述两条河流输入黄河,两条河流多年平均输沙量为1.51×108t,平均侵蚀模数大约1.20×104t/(km2·a)。

榆林地区神木县是全国水土流失较为严重的区域之一,水土流失面积6 700 km2,占全县土地面积的87.75%。项目区为水蚀风蚀交错区,水土流失主要形式为水力侵蚀和风力侵蚀。采用2008年2月28日SPOT-5卫星数据解译结果,按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007),项目区水力土壤侵蚀属强度侵蚀,平均土壤侵蚀模数在5.00×103~8.00×103t/(km2·a)之间;项目区风力土壤侵蚀属中度侵蚀,平均土壤侵蚀模数在2.50×103~5.0×103t/(km2·a)之间。根据《榆林地区水文实用手册》,并结合矿区土壤侵蚀分类情况,工程建设所在区域的土壤侵蚀模数在7.50×103~1.30×104t/(km2·a)。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》(办水保[2013]188号);矿区所在地位于黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区。依据《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)的规定,本工程水土流失防治执行标准为建设生产类一级标准,项目区容许土壤流失量为1.00×103t/(km2·a)。

2 研究方法

2.1 层次分析法

生产建设项目水土保持生态效应监测评价是一个多目标、多层次的决策问题。本研究采用层次分析法(简称AHP法)进行多沙粗沙区露天煤矿水土保持生态效应监测评价,AHP法权重计算过程见图1。

图1 AHP法权重计算图

2.2 指标体系建立及监测方法

将生产建设项目水土保持生态效应监测评价分为三级指标层次,最高层为水土保持生态效益即目标层;第二层包括调水效益、保土效益和植被恢复3个评价指标因子,为准则层;最底层指标为硬化地面控制率、土壤侵蚀模数、扰动土地整治率、水土流失总治理度、土壤流失控制比、土石方利用率、拦渣率、林草覆盖率以及植被恢复系数这9个评价指标因子,为指标层。

2.2.1 硬化地面控制率 主要包括图纸量测、现场调查、测量等方法。

(1) 图纸量测。施工总体布局图测量各类地表面积。

(2) 现场调查。调查各类地表类型及面积。

(3) 现场测量。采用测量设备(包括皮尺、钢卷尺、测绳、求积仪、测距仪、经纬仪、GPS等)测量。面积测量可以采取求积仪、GPS围绕测量区域边界一周进行测量。

(1)

2.2.2 土壤侵蚀模数 土壤侵蚀模数采用沉沙池法监测获得,该方法适用于径流冲刷物颗粒较大、汇水面积不大、有集中排水出口的建设部位。按照设计频次或在每次降雨后及时观测沉沙池中的泥沙厚度。通常是在沉沙池的4个角及中心点分别量测泥沙淤积厚度,并测得泥沙容重,据此推算土壤流失量。计算公式如下:

(2)

式中:ST——排水渠控制的汇水区域土壤流失量(g);hi——沉沙池4个角和中心点的泥沙淤积厚度(cm);A池——沉沙池底面面积(m3);γs——泥沙容重(g/cm3)。

土壤侵蚀模数计算公式如下:

(3)

式中:M——土壤侵蚀模数〔t/(km2·a)〕;Wi——1 a中各次降雨的土壤流失量(t);i——1 a中的第i次降雨(mm);A——径流小区或沉沙池控制汇流区面积(km2)。

2.2.3 扰动土地整治率 扰动土地面积采用实测法。由测量制图完成,或测量勾图完成。

扰动土地整治率=

(4)

2.2.4 水土流失总治理度 水土保持措施面积和水土流失总面积采用实测法。由测量制图完成,或测量勾图完成。

水土流失总治理度=

(5)

2.2.5 土壤流失控制比 土壤流失控制比是指在项目建设区内,容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比,它反映了水土流失治理控制土壤流失量的相对大小。计算公式如下:

土壤流失控制比=

(6)

其中容许土壤流失量参照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)选取;项目建设区内年平均土壤流失量,是项目建设区单位面积的年土壤流失量,采用径流小区法观测土壤流失量。

可通过坡面径流小区的监测坡面年平均土壤流失量,与各对应坡面面积相乘得出各部位土壤流失量,各部位土壤流失量累积就可以得出项目建设区的总土壤流失量。土壤流失控制比计算公式如下:

土壤流失控制比=

(7)

式中:Msi——第i个径流小区年平均侵蚀模数〔t/(km2·a)〕;Ai——第i个径流小区代表的区域面积(km2);A——项目建设区水土流失总面积(km2)。

2.2.6 拦渣率 拦渣率是项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土(石、渣)量与工程弃土(石、渣)总量的百分比。拦渣率计算公式如下:

拦渣率=

(8)

(1) 弃土(石、渣)量。

①利用设计资料校核估算。校核工程设计中的土、石开挖量、回填量、利用量,挖方减回填量、利用量就是弃渣量。

②利用矿渣比、剥采比等计算,根据产能计算出矿渣、尾矿量。

③现场测量监测。对各弃渣场测量面积、堆渣高度,结合原始地形计算弃渣量。

(2) 拦挡工程拦挡的弃土(石、渣)量。

①直接测量拦挡和利用的渣土(石)数量。

②监测弃渣流失量,弃土(石、渣)量减去弃渣流失量就是实际拦挡量。

2.2.7 土石方利用率 采用资料查阅和现场测量结合的方法。

①资料查阅:包括查阅监理数据、施工记录、相关用(运)土合同或协议。

②现场测量:采用测量设备(包括皮尺、钢卷尺、测绳、求积仪、测距仪、经纬仪、GPS、全站仪等)测量开挖区几何参数(长度、宽度、深度),回填区参数(长度、宽度、厚度),计算各单元挖、填量,然后合计得出挖、填总量;测量各单元堆土区参数(长度、宽度、高度)计算堆土量,再合计算出总堆土量。外运量(利用量、废弃量)采用调查运输车辆容量、运输车辆次数计算。

(9)

项目建设区内可利用的开挖土石方在本项目和相关项目间调配的综合利用量占土石方总开挖量的百分比,允许有时空上的差异。

2.2.8 林草植被恢复率 林草植被恢复率是项目建设区内,林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比,反映了工程区植被恢复重建的程度。计算公式如下:

林草植被恢复率=

(10)

(1) 可恢复植被面积。可恢复植被面积是项目建设区范围内,在当前技术、经济条件下可能恢复植被的土地面积,不包含国家规定应恢复农耕地的面积。

(2) 林草植被面积。林草植被面积是指在防治责任范围内,生产建设项目的建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

2.2.9 林草覆盖率 林草覆盖率是指林草植被面积占项目建设区面积的百分比。计算公式如下:

林草覆盖率=

(11)

林草植被覆盖面积由实地调查和计算得出。实地调查内容包括有林(草)地面积和林地的平均郁闭度以及灌木、草地的平均覆盖度,然后折算出林草覆盖面积。

2.3 成对比较矩阵构建

本研究采用德尔菲法,邀请水土保持专家教授对评价指标分别打分,客观确定各指标的相对重要性,邀请北京林业大学、西北农林科技大学、水土保持设施验收评估机构北京水保生态工程咨询有限公司等单位长期从事水土保持工作的十几名专家组成专家组,对指标的选定及指标权重值进行多轮意见咨询,按照重要性标度,两两比较得出判断矩阵。

2.4 数据标准化

所选指标量纲不尽相同,在计算指标综合指数和评价分析前,需对各评价指标值进行无量纲化的处理,研究指标标准化方式为建立模糊数学隶属度函数,分析指标性质后,利用升半梯和降半梯两种函数进行计算[10]。

2.5 评价模型构建

本研究采用线性加权求和法建立综合评价模型。因子加权法是依据对研究区水土保持生态效应监测评价指标综合分析下划定的等级指数,利用确定的各参评因子权重,将生态效应监测评价的参评因子的权重值分别乘以各自的等级指数,然后水土保持生态效应监测评价综合指数由各项累加得到。水土保持生态效应指数的线性加权求和计算公式如下:

(12)

式中:Ek——第k个评价项目的水土保持生态效应指数值;wi——第k个评价项目的第i个指标的权重;ri——该指标标准化处理后的定量值。

2.6 生态效益计算方法

依据《水土保持综合治理效益计算方法》(GB/T 15774-1995),结合项目实施情况,对生态效益中数据进行分析计算。

(1) 拦蓄径流总量计算。计算公式如下:

ΔW=FeΔWm

(13)

ΔWm=Wmb-Wma

(14)

式中:ΔW——某项措施拦蓄径流总量(m3);Fe——某项措施实施的有效面积(hm2); ΔWm——减少径流模数;Wmb——治理前的径流模数(m3/hm2);Wma——治理后的径流模数(m3/hm2)。

(2) 保土量计算。计算公式如下:

ΔV=ΔMsFe

(15)

式中:ΔV——保土总量(m3); ΔMs——单位面积保土量(t/hm2);Fe——某项措施实施的有效面积(hm2)。

(3) 植被覆盖度计算。计算公式如下:

C=f/F

(16)

式中:C——植被覆盖度(%);f——林草措施面积(hm2);F——某项措施实施的有效面积(hm2)。

3 结果与分析

3.1 指标权重确定结果

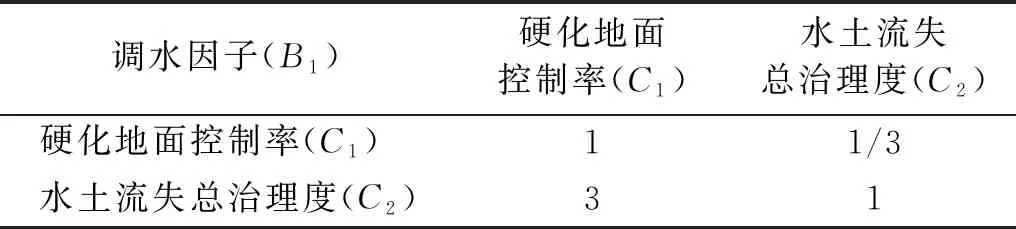

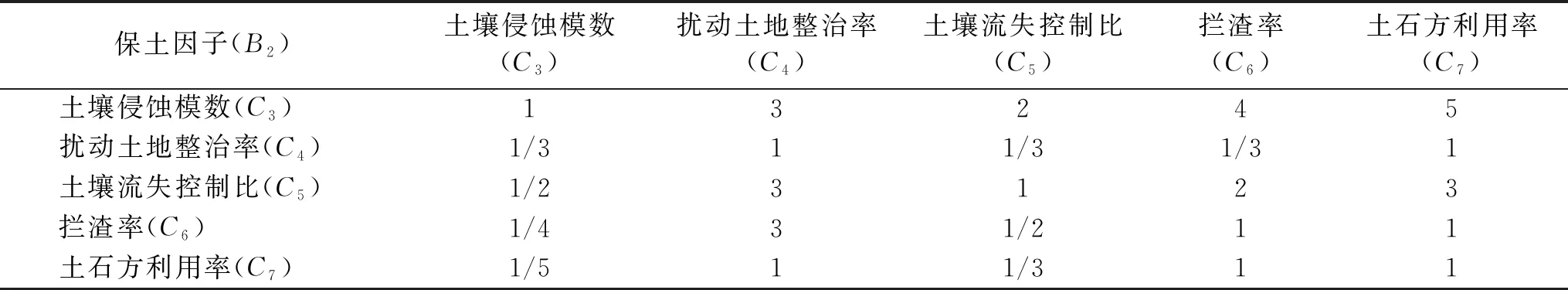

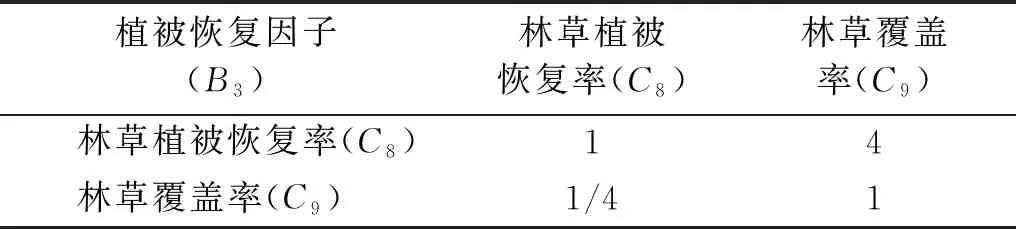

3.1.1 判断矩阵构建 基于层次分析法计算陕西神榆矿区西湾露天煤矿水土保持生态效应监测评价指标权重。判断矩阵见表1—4。

表1 B-A判断矩阵(T1)

表2 C-B1判断矩阵(T2)

表3 C-B2判断矩阵(T3)

表4 C-B3判断矩阵(T4)

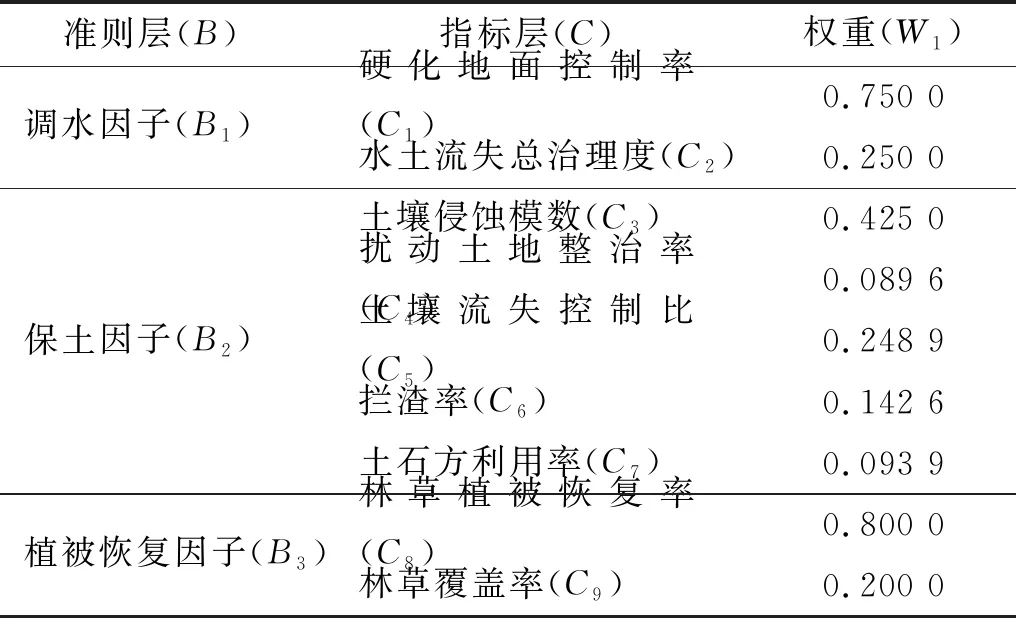

3.1.2 层次单排序及一致性检验 单层次权重值见表5—6。

表5 B层权重

表6 C层权重

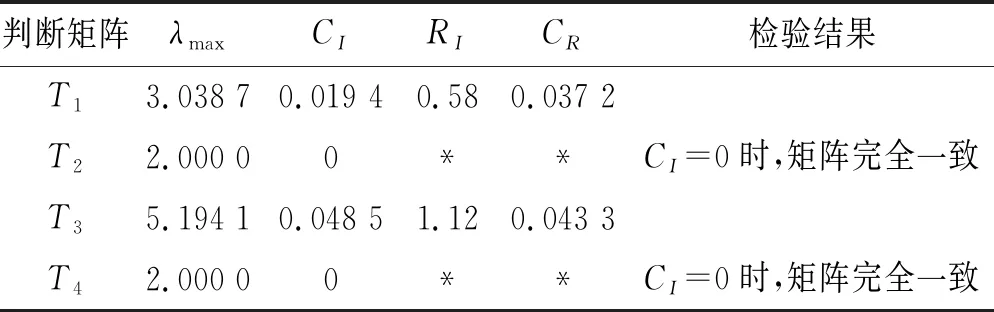

判断矩阵的一致性检验结果见表7。

表7 指标权重的判断矩阵一致性检验结果

如表7所示,T2和T4判断矩阵完全一致;T1和T3判断矩阵的CR值均小于0.1,具有较好一致性。因此,基于层次分析法得到的陕西省神榆矿区西湾露天煤矿水土保持生态效应监测评价指标的权重基本合理可信。

3.1.3 层次总排序及一致性检验 基于层次分析法计算陕西省神榆矿区西湾露天煤矿水土保持生态效应监测评价指标权重见表8。

备注:一致性检验:CR<0.1

3.2 数据标准化结果

经审核大量调查资料,参考《开发建设项目水土流失防治标准》和《水土保持综合治理验收规范》,并多次咨询专家,确定指标的标准值如表9所示。

表9 生态效应监测评价指标标准值

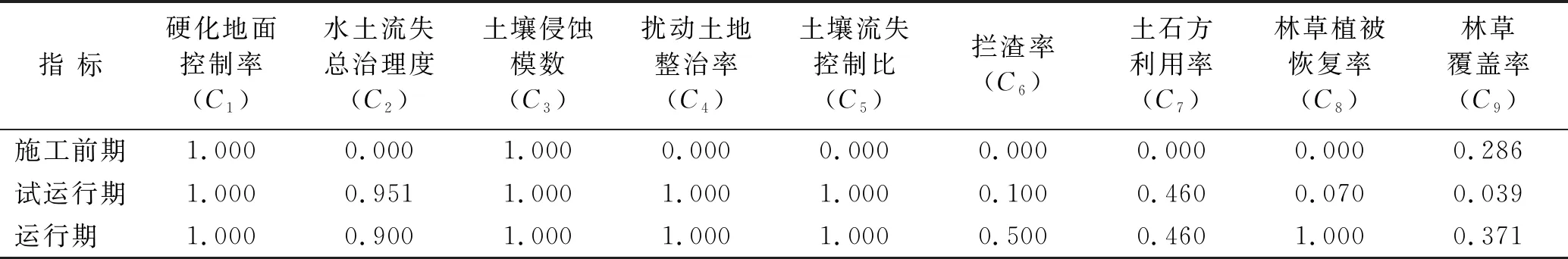

硬化地面控制率和土壤侵蚀模数两个指标为降半梯形标准化类型,其余指标均为升半梯形标准化类型。标准化后,施工前期、试运行期和运行期指标标准值见表10。

表10 指标标准化结果

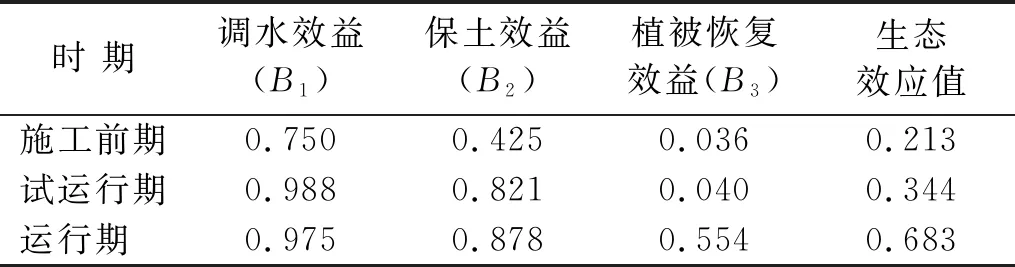

3.3 水土保持生态效应分析

利用线性加权求和法,首先分别求得陕西省神榆矿区西湾露天煤矿施工前期、试运行期和运行期调水、保土、植被恢复效应值,最终得出各时期水土保持生态效应监测评价值(见表11)。露天煤矿整体水土保持生态效应值表现为运行期(0.683)>试运行期(0.344)>施工前期(0.213),该项目水土保持措施实施后其生态效应指数明显大于原生态系统的效应指数,水土保持措施具有较好的水土保持生态恢复效应。其中保土效益和植被恢复效益均表现为运行期(生态效应值分别为0.878和0.554)>试运行期(生态效应值分别为0.821和0.040)>施工前期(生态效应值分别为0.425和0.036),调水效益表现为试运行期(生态效应值为0.988)>运行期(生态效应值为0.975)>施工前期(生态效应值为0.750)。这是由于试运行期水土保持植物措施主要包括栽植乔灌木、种草和覆土,植被恢复一般需要2 a的自然恢复期,其固土保水作用会延迟到运行期。而像施工道路区部分排水沟这类工程措施在运行期存在淤积现象,不能很好地发挥排水功能,导致调水效益在试运行期优于试行期。

表11 生态效应监测评价值

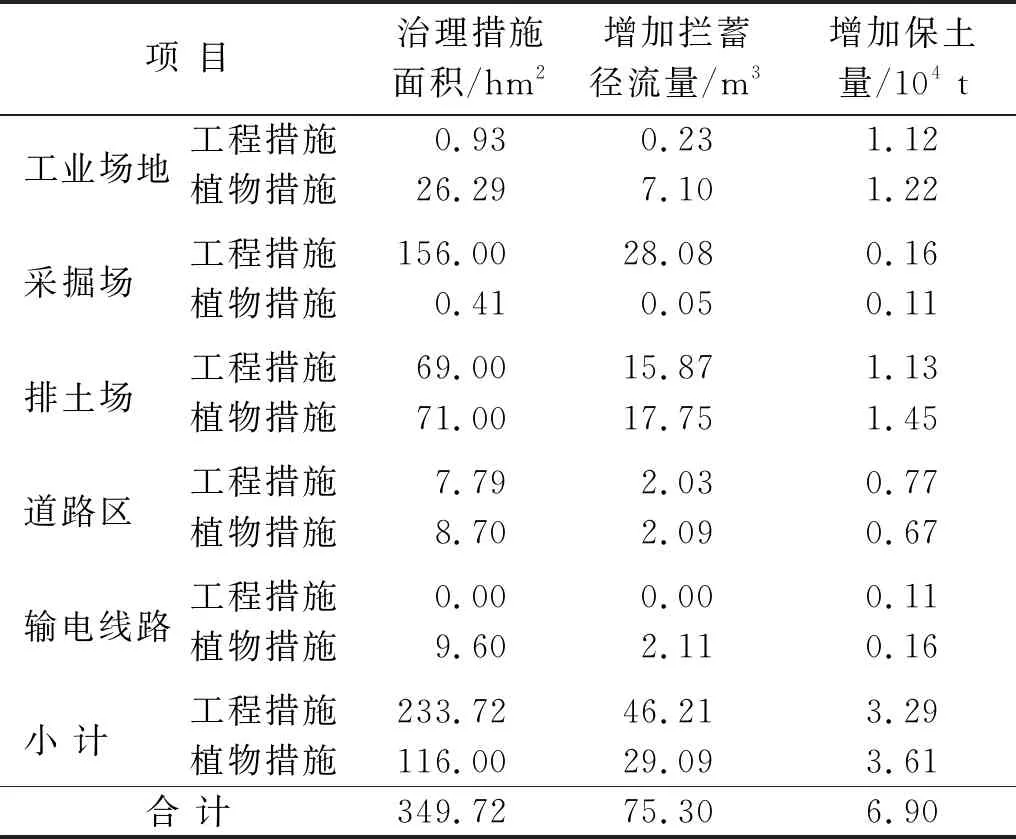

陕西省神延煤炭有限责任公司神榆矿区西湾露天煤矿完成的水土保持防治措施主要有工业场地、采掘场、排土场、道路工程、供电线路等防治区内的土地整治、拦挡、排水、绿化等工程措施和林草措施,实施前后的年拦蓄径流总量、保土总量见表12。工程实施以来,治理总面积349.72 hm2,使水土流失面积由治理前的426.71 hm2,下降到治理后的376.63 hm2,植被覆盖度由治理前的20.20%上升到治理后的27.18%,治理后每年可比治理前拦蓄径流量增加7 530 m3,保土量增加6.90×104t。各防治区水土保持生态效益明显,这与生态效应值研究结论一致,说明水土保持措施的实施对项目区水土流失防治起到了良好的效果。

表12 保水保土效益计算结果

4 结论与讨论

4.1 结 论

陕西神榆矿区西湾露天煤矿整体水土保持生态效应值表现为运行期(0.683)>试运行期(0.344)>施工前期(0.213),该项目水土保持措施实施后,运行期生态效应指数明显大于原生态系统的效应指数,水土保持措施具有较好的水土保持生态恢复效应。

通过实施水土保持方案设计的水土保持工程、植物、临时措施防护体系,工程实施以来,治理总面积349.72 hm2,使水土流失面积由治理前的426.71 hm2,下降到治理后的376.63 hm2,植被覆盖度由治理前的20.20%上升到治理后的27.18%,治理后每年可比治理前拦蓄径流量增加7 530 m3,保土量增加6.90×104t。各防治区水土保持生态效益明显,这与生态效应值研究结论一致,说明水土保持措施的实施对项目区水土流失防治起到了良好的效果。

4.2 讨 论

水土保持是以改善生态环境为目标的人类活动,因此水土保持生态效益评价是水土保持决策的重要依据。国内早在1996年,姜德文[11]、刘纪根等[4],分别从土地资源消耗和占用、水资源消耗和占用、生态环境状况、水土保持功能、对周边和下游水土流失的影响、社会效益方面,水土资源、生态与环境、经济发展等方面提出了流域水土流失治理综合评价指标体系,但是都存在部分指标难获得的问题。此外,张理华等[12]、陈渠昌等[3]分别建立了区域水土保持效益评价模型,但都涉及到的很多区域性指标,不适用于单个项目的水土保持综合评价。姜德文[13]还通过选取生产建设项目的影响时间、扰动后的侵蚀强度、影响范围、可恢复程度、生产运行期影响等指标研究了生产建设项目水土流失影响度评价方法,该方法虽然操作性很强,但指标少,对水土流失危害、水土保持防治效果等方面指标较少,有些片面。

综合分析,以往学者们主要从水、土、植被3方面选择评价指标来构建水土保持生态效益评价指标体系,本研究则根据前人经验,采用层次分析法,从保水、保土和植被恢复3方面结合露天煤矿生产建设项目水土流失特点、除了常规的水土流失防治6项指标外,还选取了硬化地面控制率、土壤侵蚀模数、土石方利用率等指标,建立适合该项目类型的水土保持生态效应评价指标,并构建评价模型,探究水土保持措施的有效性。但是本研究将评价模型应用于具体措施的效益评价,对部分措施的防治效果界定存在操作性难的问题。水土保持工程项目类型繁多,点型和线型项目差异大,不同项目区空间异质性问题突出,想要形成统一的评价指标体系非常困难,目前尚未形成科学合理的评价指标体系。而在指标数量控制方面,则不太好把握,指标选取太多,数据搜集很困难,指标太少却很难全面反映生态效益[14]。因此筛选出一套数量适中、科学合理的评价指标来全面反映水土保持生态效益是该领域未来研究的难点和重点。