爱的超脱与永恒:崔斯坦和伊索德

文_张喁

《崔斯坦与伊索德 》,被视为西方版《孔雀东南飞》,是德国大作曲家瓦格纳根据中世纪传说与13世纪日耳曼诗人的长篇传奇为蓝本而创作的三幕歌剧,完成于1859年,首演于1865年。

该剧讲的是一出爱情悲剧,男女主人公分别为康沃尔骑士崔斯坦和爱尔兰公主伊索德。剧中折射出华格纳的恋情写照,有叔本华的哲学思想,在艺术上更被视为古典浪漫音乐的终结、新音乐的开山之作。

德国作曲家瓦格纳于1859年创作的《崔斯坦与伊索德》(Tristan und Isolde),被视为“后期浪漫主义”的登峰造极之作,更被理查·斯特劳斯赞誉为“所有浪漫主义的终局”

欧洲凯尔特堂前燕

在西方,《崔斯坦和伊索德》与《罗密欧和朱丽叶》一样家喻户晓,被并称为西方两大爱情经典。但对欧洲中心以外的人而言,前者是陌生和小众的,除非你受的教育,能让你和西方的精英观众坐在比如大都会歌剧院里欣赏歌剧《崔斯坦和伊索德》。

纽约大都会歌剧院是全球具有领导地位的歌剧院,建筑庄严,风格融古典与现代于一体,规模庞大,能容纳4000多名观众。别问落地价,因为西方中心的文化统治地位无价。

但我们大可不必望洋兴叹。实际上,《崔斯坦和伊索德》已于2017年8月在中国国家大剧院上演了。

中国国家大剧院,造价三十几亿人民币,2007年诞生。巨蛋一样卧在长安街,由法国建筑师保罗·安德鲁主持设计,内部拥有2416个坐席的歌剧院、2017个坐席的音乐厅、1040个坐席的戏剧院,是亚洲最大的剧院综合体。三十几亿也不是落地价,因为,中国梦无价。

前年演出的那版《崔斯坦和伊索德》,由国家大剧院携手纽约大都会歌剧院、波兰华沙国家歌剧院、德国巴登-巴登节日剧院等共同打造,华人指挥吕绍嘉执棒管弦乐团与合唱团,把国内的歌剧粉吸得五体投地。

意外的是,在某天演出的最后一小节,地动山摇的音乐之后,音乐走向静默。突然,观众席中爆出一声叫好。这样的一声“好”,我们在票友云集的京剧演出现场、人声鼎沸的相声表演台下,哪怕是中央电视台春节联欢晚会现场,早已司空见惯,没那两声吆喝反倒觉得不舒坦。但在歌剧营造的静默“梦境”中,一声如雷贯耳的“好”,将崔斯坦和伊索德的爱情彻底击碎,全场气氛顿时五味杂陈。

故事的大使瓦格纳

今天世界各地的歌剧《崔斯坦和伊索德》,都源于大名鼎鼎的德国作曲家瓦格纳在1865年于慕尼黑首演的版本,虽然舞台、演员服装早已与时俱进,变得五花八门,甚至各种高科技乱入,但瓦格纳的音乐和唱词,一个字一个音符也不容更改。

普通中国人可以不清楚瓦格纳是谁,但在中产阶级以上的婚礼上,瓦格纳的《婚礼进行曲》都会奏响在他们人生的最重要时刻。

读点书的中国人都知道,著名哲学家尼采和瓦格纳相爱相杀,尼采的第一部作品《悲剧的诞生》,扉页题写着“献给理查德·瓦格纳”。尼采把希腊悲剧文化复兴的希望寄托在了瓦格纳身上。尼采对《特利斯坦与伊索尔德》一剧极为倾倒,曾写下这样的评论:“对于那些病得还不够重,还不能享受这种地狱中的欢乐的人来讲,人世间是多么可怜。”

作为艺术大家的瓦格纳,跟大哲人尼采可谓相爱相杀,他和尼采又对希特勒产生了极大影响

尼采高喊“上帝死了”,瓦格纳是德意志民族精神和王道政治的化身。尼采后来发疯,有诸多版本的猜测,和瓦格纳决裂是其中一个。

1945年4月29日凌晨,希特勒和情妇爱娃在地下室举行结婚仪式,次日下午两人一起自杀,临死时还在听《崔斯坦和伊索德》中的“死之爱”一节。

瓦格纳对日耳曼古老传奇的信崇以及关于纯粹血统的神话,必然点燃后世的反犹主义。在纳粹德国时期,到处奏响瓦格纳的音乐。吊诡的是,纳粹倒台后,西方的电影中还是习惯将瓦格纳的音乐作为犹太人背井离乡,被装进火车皮运往集中营的悲惨场面的背景乐。但到今天,以色列却一直禁演瓦格纳作品。

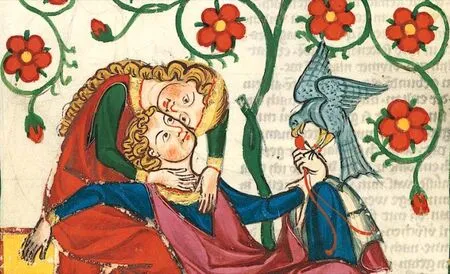

幸好《崔斯坦和伊索德》不是一则德意志爱情故事。不过瓦格纳的基本素材,仍然来自13世纪德国诗人哥特福列特·冯·斯特拉斯堡的同名叙事诗。这一叙事诗的手稿,今藏于德国巴伐利亚州立图书馆,是《崔斯坦和伊索德》现存最古老的手稿,大约在1205~1215年依据古代法国崔斯坦的爱情故事创作而成。

法国版本的《崔斯坦和伊索德》,能够催生德国版,是因为法国版的故事中,崔斯坦临死逃到了法国的布列塔尼地区,而法国中世纪,盛产游吟诗人,能够根据前人的口述,保存和流传这个故事。在欧洲中世纪的所谓“黑暗”时代,这是除了宗教内容外,文化传播与留存的唯一渠道。这一渠道形成了法国十二三世纪骑士文学的鼎盛局面。

法国中世纪文学研究家贝迪耶(1864~1938)根据这一渠道,编订了小说体传奇的《崔斯坦和伊索德》,和瓦格纳的歌剧版本相比可谓面目全非,人民文学出版社曾推出过中译本,名字却叫《特里斯当与伊瑟》,想必是因为法语崔斯坦和伊索德发音的缘故。这个中文版的翻译采取的旧译很有意思,故事开篇第一句就是“列位看官……”有没有一下就中和了瓦格纳歌剧高冷的感受?

是故事不是历史

沿着十一二世纪的游吟诗人追根溯源,这故事的来源就扑朔迷离了,目前有三种不确切的说法:一、来自古罗马作品;二、源于凯尔特族传说;三、受到近东故事影响。

故事发生的时间地点,在凯尔特族传说中,大致是公元600年左右的爱尔兰和威尔士,崔斯坦和伊索德是当时那里的凯尔特人贵族原住民。不列颠成为来自欧洲大陆的盎格鲁-萨克逊人的天下,还是后来的事。

公元600年,欧洲的中世纪已经拉开帷幕了。“中世纪”一词最早出现于1469年的拉丁文献中的“medium aevum”,是从476年西罗马帝国灭亡,到1453年东罗马帝国(拜占庭)覆灭这1000年左右。

在西罗马帝国灭亡之前,不列颠岛和爱尔兰岛,是罗马中心统治下的遥远边陲海岛,除了能开采点锡,可谓苦寒之地。罗马帝国在公元479年崩溃,罗马兵士从这里撤走,原住民部落开始割据英格兰,爱尔兰国王乘机进犯。

下面就是故事的主人公崔斯坦登场了,需要注意,这是故事,而非历史。

相传崔斯坦从小失去双亲,被舅舅、康沃尔国王马克抚养长大,情同父子。爱尔兰国王进犯英格兰受挫,不惜以女儿伊索德为筹码,由崔斯坦从爱尔兰将美人带回康沃尔给马克王,以离间英格兰各王公贵族。至于美人伊索德是否是崔斯坦比武赢得,两人相爱在此事之前之后,法国骑士文学和瓦格纳歌剧就开始自行发挥,各有各的说法了。

总之,崔斯坦和伊索德相爱了,但崔斯坦必须把伊索德让给恩重如山、主持英格兰和平大业的舅舅马克王。爱情与荣誉、责任,此时无法兼得!

这注定是一出悲剧故事,爱情的魔力在成人世界的游戏规则压抑之下,越发澎湃;和平的局面因此失衡,杀戮再起,亲仇痛快;最终充盈在两人全身的爱情力量,拯救了他们的灵魂,并使灵魂获得解脱——至少瓦格纳歌剧版本的《崔斯坦和伊索德》,想要证明作为精神的爱情,不会因为现象世界的消亡而消失,而是在肉体陨灭之后,以另一种形态继续存在于一个纯粹意志的精神世界之中,爱情因此获得不朽。

公元六世纪的汉魏乐府诗集《孔雀东南飞》,是我国第一部长篇叙事诗

但在游吟诗人文学体系中,崔斯坦是公元六世纪不列颠凯尔特族首领亚瑟王手下的圆桌骑士之一。至于亚瑟王的传说,那是欧洲文明除了《圣经》故事、莎士比亚故事之外的第三大看家法宝,更是从“征服者威廉”在英国建立罗曼王朝一千年以来,英国的国本,不列颠民族凝聚力之根。

但这些国本、民族之根的建立,基础都是扑朔迷离的传说,时间上更晚之又晚。公元六世纪,我国已经清清楚楚地有南朝陈国徐陵(507-582)编著的《玉台新咏》一书,卷一有《古诗为焦仲卿妻作》,即后来被称作我国第一部长篇叙事诗的汉魏乐府诗集《孔雀东南飞》。

同样是写真挚爱情和现实政治的残酷冲突,崔斯坦和伊索德情死合葬、墓树相覆的结尾,与《孔雀东南飞》“两家求合葬,合葬华山傍。东西植松柏,左右种梧桐。枝枝相覆盖,叶叶相交通”,很有巧合之妙。但在《孔雀东南飞》成书之时,古代法语尚未形成。

野蛮总能促进文明,欧洲民族的神话传说,晚、少、不清不楚,得益于近世欧洲文明的飞跃,在现代文学、影视、日本动漫游戏中随处可见,其余文明中的现代精英,不得不付出大量精力去接续整合这种传统,这其中当然有密码,如果我们想把自己的文明复兴。