浮针治疗肱骨外上髁炎的系统评价

吴益宏, 叶杨阳, 张吉亮, 曹亚飞,, 李亨, 林展鹏

(1.广州中医药大学第四临床医学院,广东深圳 518033;2.广州中医药大学第一临床医学院,广东广州 510405;3.深圳市中医院,广东深圳 518033)

肱骨外上髁炎(external humeral epicondylitis)又称为网球肘,是一种临床的常见病、多发病。以肘关节外侧局限性疼痛、压痛,伸腕和前臂旋前功能障碍和伸腕抗阻阳性为主要特征,40~50岁的中老年人群发病率最高[1]。目前治疗该病的方法有很多种,如制动、口服消炎药、封闭、冲击波、针灸推拿、膏药敷贴及理疗等,均能取得不同程度的疗效[2]。浮针(Fu’s Subcutaneous Needling,FSN)是以传统针灸学为基础发展起来的一种针刺疗法,通过采用一次性浮针,平刺入皮下,对皮下疏松结缔组织进行扫散,以达到治疗的目的,因浮针疗法仅侵入到皮下,并未深入肌层,如浮于皮下,故称“浮针”[3,4]。本研究通过全面检索相关文献,采用循证医学的方法对浮针治疗肱骨外上髁炎的疗效进行系统评价,以期为临床治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源 计算机检索以下数据库:中国期刊全文数据库(CNKI)、维普期刊全文数据库(VIP)、万方数据知识服务平台(Wanfang)、中国生物医学文献数据库(CBM)、PubMed、Embase、Cochrane Library,收集时间从1996年1月1日至2018年4月20日。查找关于浮针治疗肱骨外上髁炎的相关文献。

1.2 检索策略 中文数据库检索采用“浮针”、“肱骨外上髁炎”、“网球肘”等为检索词,外文数据库采用“external humeral epicondylitis”、“lateral epicondylitis”、“Tennis elbow”、“Fu’s Subcutaneous Needling”、“FSN”等为检索词。采用主题、篇名、摘要和关键词相结合的方法进行检索,并追踪相关的综述文献以增加查全率。

1.3 纳入标准 ①已公开发表的文献,各文献研究方法相似,必须是随机对照试验(RCT)或临床对照试验(CCT),语种限中英文,分配隐藏、盲法、随访等是否采用均不限;②文献中明确诊断为肱骨外上髁炎,纳入患者的年龄、性别、病程、病例来源均不限;③干预措施:试验组以浮针为主要治疗方法,单用或联合其他疗法;对照组不限;④结局指标:至少包括以下指标中的一项:主要结局指标:总有效率,用以评价治疗效果,参照《中医病证诊断疗效标准》[5]等标准拟定疗效标准,如自拟标准,应在文中提及具体评价情况;次要结局指标:疼痛视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS);其他评估指标:包括症状、体征、日常生活能力和不良反应等。

1.4 排除标准 ①原文文献无明确诊断为肱骨外上髁炎;②原始文献未设对照组;③重复发表的文献;④无对照和统计分析的临床研究、非临床研究、经验总结、个案报告、理论探析及文献综述等;⑤报道含糊或数据明显有错误的文献:如结局指标描述不清楚、对照组疗效不明确,以致于无法提取有效数据;⑥原始文献未包含全文,或为未公开发表的,并且经过联系作者也无法获取的文献。

1.5 文献筛选、提取与质量评价 先通过阅读标题与摘要等题录信息,排除内容明显不相关的文献,再阅读全文以确定最终是否纳入。采用统一的表格对文献资料进行提取,包括:文献的基本信息,如标题、作者、发表时间等;研究的方法学特征,如随机法、盲法实施情况、基线情况、失访情况、是否进行随访等;实验具体细节,包括:患者特征、诊断标准、干预措施、结局指标及疗程或观察时间等。

按Cochrane协作网系统评价员手册5.1.0版[6]对纳入文献进行质量评价。主要评价标准为:①随机分配方法;②是否采用分配隐藏;③是否采用盲法;④结果数据的完整性:包括有无退出/失访,如果失访是否说明原因等;⑤选择性报告研究结果:如对阴性的结果是否进行报道等;⑥其他偏倚来源:包括试验早停、基线不平衡等。

上述操作均由2名研究人员独立进行,交叉核对,如果有资料的缺失应尽量联系作者予以补充,如有意见分歧,则经讨论或征求第三方意见后确定。

1.6 统计方法 采用RevMan 5.3软件进行Meta分析。采用χ2检验(检验水准为α=0.05)对纳入研究进行统计学异质性检验。当各研究结果间没有明显的统计学异质性(P≥0.05,I2≤50%),则采用固定效应模型分析;如各研究结果间统计学异质性明显(P<0.05,I2>50%),则应采用随机效应模型进行分析,对临床异质性明显的研究进行敏感性分析,通过采取不同纳入标准或统计方法(固定效应模型或随机效应模型),观察合并结果是否发生改变,以判断结果敏感性与稳定性。如纳入研究明显按某变量(年龄、性别、疗程、分组等)呈规律性分布,可按该变量进行亚组分析,了解该变量对合并结果的影响,如研究间存在异质性,也可用该法对异质性产生原因进行分析。

计数资料采用比值比(Odds Ratio,OR)或相对危险度(Relative Risk,RR),计量资料釆用加权均数差(Weighted Mean Difference,WMD)作为效应指标,并报道相应的95%可信区间(Confidence Interval,CI)结果。若纳入分析的研究数量大于5,应采用漏斗图对是否存在潜在发表偏倚进行分析。

2 结果

2.1 检索结果

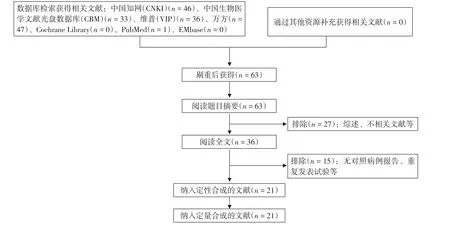

初步检索得到文献163篇,其中英文文献1篇,中文文献162篇。经除重,有63篇文献可进入初筛。仔细阅读题录信息后,剔除27篇不符合本研究纳入标准的文献,余36篇文献。进一步阅读全文,最终纳入21篇[7-27]符合要求的文献。从36篇文献中筛选时发现,有2篇文献[10,28]疑似同一试验结果,经详细核对后,予剔除其中1篇,另剔除14篇无对照的报道,最终纳入21项研究,均为中文文献,发表时间为1998~2017年,共计1 517例患者。检索流程见图1。

图1 文献筛选流程及结果Figure 1 Literature screening flow chart and results

2.2 纳入文献特征与质量

所有患者均明确诊断为肱骨外上髁炎。其中试验组784例,对照组733例,最小样本量为9,最大样本量为 80。纳入研究仅有 13 篇[7,9-12,14-18,21,25,26]对各基线资料情况进行了报道。21篇研究均明确诊断为肱骨外上髁炎,但只有 12 篇[7,8,10-12,18,19,21,24-27]明确报告了诊断、疗效标准的出处。其中采用《中医病证诊断疗效标准》[5]的有 10 篇[7,10-12,19,21,24-27],采用《骨与关节损伤和疾病的诊断分类和功能评定标准》[29]的有3篇[10,12,25],采用《外科学》[30]的有2篇[10,21],采用《中医病证诊疗标准与方剂选用》的有1篇[8],采用《上海市中医病证诊疗常规》的有1篇[18],同时有1篇[7]采用了《中药新药临床研究指导原则》与《临床诊疗指南·疼痛学分册》,1篇[11]参考了李跃等文章中的疗效评价标准。8项研究[7,10,11,15,16,18,24,27]提及了随访,对远期疗效进行报道。有 15 篇[7,9-11,13,14,17-21,23,24,26,27]认为浮针疗法疗效安全,但仅有1篇[7]对不良事件进行了报告,其浮针组29例患者无不良反应出现,所纳入的文献均未报道发现采用浮针疗法造成不良事件的情况。21篇文献中共有15篇为RCT,其中2篇[8,25]随机方法不正确,其余有多篇仅简单提及随机,无法进一步判断随机方法正确与否[9,14,17,18,22,24,27]。除 1 项研究[27]外,其余研究均未提及盲法的应用。各纳入研究的信息见表1,纳入研究的方法学质量评价情况见图2。

图2 纳入研究的质量评价Figure 2 Quality evaluation of included studies

2.3 Meta分析结果 由表1可知,纳入文献中的20项研究采用了总有效率作为结局指标,3个研究采用VAS评分,采用其余指标的研究数过少,暂不纳入Meta分析。

2.3.1 总有效率评价结果

8个研究直接评价了浮针组和电针组总有效率的差异,见表1。共纳入498例患者,P=0.73、I2=0%,按α=0.05的水准,不能认为研究间存在异质性。采用固定效应模型合并分析,差异明显[OR=4.76,95%CI(2.46,9.24),P < 0.000 01],见图3,说明浮针治疗肱骨外上髁炎的疗效优于传统电针疗法。

共20个研究评价了以浮针为主要治疗方法的各组与对照组间总有效率的差异,共1 473例患者,P=0.57、I2=0%,研究间无明显异质性,故采用固定效应模型进行Meta分析,结果表明2组差异有统计学意义[OR=6.67,95%CI(4.35,10.25),P<0.000 01]。与上述分析结论一致,说明浮针是一种治疗肱骨外上髁炎的有效方法。

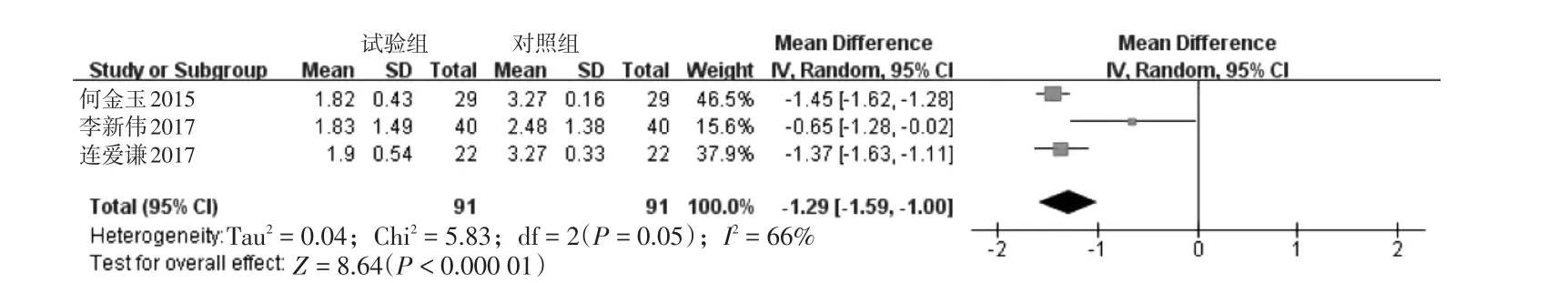

2.3.2 VAS评分结果

关于VAS评分的Meta分析结果,P=0.05、I2=66%,表明各研究间有统计学异质性,因此选用随机效应模型进行分析,结果显示2组差异明显[WMD=-1.29,95%CI(-1.59,-1.00),P<0.00001],见图4,说明浮针疗法能有效缓解肱骨外上髁炎的疼痛症状。

2.4 发表性偏倚

对纳入研究数大于5的分析进行漏斗图分析。浮针vs电针总有效率评价漏斗图图形基本对称,见图5,说明存在发表性偏倚的可能性较低,浮针疗法治疗肱骨外上髁炎疗效优于电针疗法的结论较可靠。浮针总有效率评价漏斗图呈不对称的倒漏斗分布,见图6,分布于垂直线左侧的点多于右侧,左上较明显,且有一个点分布于漏斗线外,说明纳入该分析的研究中大效应量的研究样本量不足,评价结果存在发表性偏倚的可能性较大。这可能与以下因素有关:(1)纳入分析的研究中大样本量研究较少;(2)该分析纳入的研究虽然以浮针疗法为主要观察对象,但观察组存在多种联合治疗方法,缺乏统一规范;(3)纳入的研究呈阴性结果的较少。分布于漏斗图线之外的文献为《浮针结合电针治疗网球肘的疗效观察》[8],该研究为三臂临床试验,共分为浮针组,电针组与浮针结合电针组,其中浮针组与电针组总有效率无显著性差异(P>0.05),呈阴性结果,这可能与该研究随机分配方案存在缺陷有关。进一步进行敏感性分析,发现该研究对Meta分析最终结果并无影响,故予以保留。

表1 各纳入研究的基本特征Table 1 General data of the included studies (±s)

表1 各纳入研究的基本特征Table 1 General data of the included studies (±s)

T:试验组;C:对照组;①:总有效率;②:VAS评分;③:ADL评分;④:肘关节功能活动度;⑤:疼痛改善情况;⑥:复发率;⑦:Mayo肘关节功能评分;⑧:无痛握力测试(PFG)评分;⑨:显愈率;⑩:治疗次数—效应;○11:症状体征积分

纳入研究何金玉2015[7]性别(男/女)T:9/18 C:8/19 36/64年龄T:38.4±5.3 C:38.2±5.2 24~56 43.0±4.88 T:16~74;36.2±14.3 C:15~69;39.1±12.5 T:25~68 C:27~65 T:38.4±5.5 C:39.2±3.5 T:35~60;41.5±6.5 C:34~61;41.7±6.8 18~70 T:35~60;48.6±1.8 C:36~58;48.4±1.7 T:39~63;55.5±11.2 C:36~63;55.5±12.6 T:25~48.35 C:与治疗组基本相同20~ 50;36.8 T:25~63;42.96 C:26~67;45.67 T:19~62 C:21~58 T:18~65 C:20~62 T:25~60;38.6±6.1 C:25~60;38.4±5.8 T:16~45;29.35±3.01 C:19~25;32.96±2.61 T:22~63 C:21~60 T:22~58 C:21~59 20~70 T:45~62;51.2±3.5 C:38~61;49.8±4.9 T:32~65 C:35~64总例数T 29 C C 29干预措施T浮针 电针结局指标①②⑦⑧测量时间18 d夏东斌2004[8]3030浮针 电针3周苑奇志2016[9]1314浮针 电针12 d何煜才2011[10]6464浮针 电针①①①19 d李新伟2017[11]4040浮针+肌内能量技术 温针灸 ①②③⑨2周程建明2016[12]4040浮针+隔药饼灸 电针+隔药饼灸 ①③④⑤19 d王萍2008[13]吴利映2013[14]19 45 9 42浮针浮针+超短波治疗毫针毫针+超短波治疗未提及20 d查和萍2004[15]5760浮针 封闭14 d王春文1999[16]1510浮针 电针10 d陈和生2010[17]唐慧2012[18]33 21 33 21浮针浮针+毫针曲安奈德曲安奈德①① ① ① ①①15 d 1周蒋湘萍2013[19]3735浮针 电针9 d徐永竹2015[20]6060浮针+穴注+热敏灸 电针+温针⑥①①40 d连爱谦2017[21]2222浮针 电针 ②⑦⑧18 d黄泳1998[22]4845浮针 常规体针 ①⑩20 d汤建文2004[23]3050浮针 电针+TDP ①⑩5周伍惠芬2005[24]8030浮针 封闭+TDP ①15 d刘志良2011[25]沈卓2014[26]25 40 25 38浮针浮针电针电针+TDP①○1132 d 2周何洪洲2012[27]T:8/5 C:9/6 T:26/38 C:23/41 T:17/23 C:19/21 T:17/23 C:16/24 12/16 T:39/6 C:38/4 T:26/31 C:23/37 T:6/9 C:未报告39/27 T:12/9 C:12/9 T:14/23 C:17/18 T:35/25 C:28/32 T:9/13 C:10/12 T:22/26 C:20/25 T:12/18 C:15/35 T:43/37 C:19/11未报告T:29/11 C:23/15未报告3636浮针 封闭① ①1月

图3 总有效率评价结果Figure 3 The evaluation results of total effective rate

图4 VAS评分比较结果Figure 4 Comparison of VAS score in the two groups

图5 浮针vs电针有效率评价漏斗图Figure 5 Funnel plot of the effective rate evaluation of FSN vs electroacupuncture

图6 总有效率评价漏斗图Figure 6 Funnel plot of total effective rate evaluation

3 讨论

“肱骨外上髁炎”与“网球肘”的概念分别提出于1878年与1882年[2],并沿用至今。传统的观念认为,肱骨外上髁炎多发于网球运动员,与职业因素相关,是一种由各种急慢性因素造成的肱骨外上髁周围软组织的无菌性炎症[30]。然而,临床上采用口服非甾体类消炎药以及局部封闭治疗,效果并不理想。虽然局部激素封闭疗法短期疗效明显,但其远期疗效仍颇受争议。口服消炎药虽然可以明显缓解疼痛,但仅能对症治疗,而且复发率高,疗效不持久,不良反应多[31]。由此可见,炎症反应并不能完全解释该病的发病机理。因此,进一步探讨肱骨外上髁炎其他可能的发病机理,并制定出更适合患者的治疗方案便显得尤为重要。随着研究的深入,有些学者对肱骨外上髁炎的传统定义提出了质疑,通过长期的临床观察发现,肱骨外上髁炎的发病并不只限于网球运动员,任何过多使用前臂伸肌群的活动都可能引发该病,由此提出该病的病理基础可能与肌腱的退变有关,而不仅是常规意义上的炎症反应,此外,肌腱血管的形成不足和肌肉的持续性收缩,导致肌腱缺血,也可进一步损伤肌腱[32],从而引发该病。若该学说得以成立,那么通过改善局部软组织的微循环,恢复肌腱的功能状态,应是治疗肱骨外上髁炎行之有效的一种方法。

浮针是由符仲华教授于1996年首创的疗法,患肌理论是该疗法的一大重要理论。该理论认为绝大多数的疼痛都与肌肉的病理性紧张有关,而血液环境不良是诱发患肌的一大重要原因[4],因此采用浮针在患肌上的激痛点(MTrP点)附近皮下行浮针扫散,牵拉皮下疏松结缔组织,同时配合再灌注运动,可加强改善患肌的缺血、痉挛状态,以达到缓解临床症状的目的。多项临床研究[7-27]表明,浮针疗法应用于临床治疗肱骨外上髁炎,疗效明显。

本研究采用循证医学的方法,基于现有的临床研究文献对浮针疗法治疗肱骨外上髁炎的疗效和安全性进行评价。研究共纳入21项研究,1 517例患者,通过对总有效率的评价分析结果显示,试验组的总有效率均优于常规疗法的对照组,且浮针疗法明显优于电针疗法,对VAS评分的评价分析结果提示,浮针疗法能有效缓解肱骨外上髁炎患者的疼痛。在安全性方面,浮针仅侵入到皮下,未靠近重要的神经、血管以及脏器,本研究中有15篇文献认为浮针疗法疗效安全,所有纳入文献均未报道发现浮针组存在不良事件,在此基础上可说明浮针疗法是安全的。

综上所述,浮针治疗肱骨外上髁炎的疗效显著,虽然源于传统针灸,但浮针在器具、理论、操作等方面均有别于传统针灸,其疗效明显优于传统电针疗法,能明显缓解患者疼痛,改善患者生活质量,安全性较好,故建议临床推广使用。浮针的提出,不仅为肱骨外上髁炎的治疗提供了新的方法,同时也为该病发病机理的研究提供了新的方法和思路,其患肌理论对肱骨外上髁炎退变学说的验证具有一定的参考价值,然而因现有临床研究缺乏相关的客观指标,其论证强度将受到限制。但由于本次系统评价纳入文献质量较低、数量偏少,存在较大的偏倚风险,纳入文献中多数研究未提供具体随机方法,分配方案隐藏不明确,未提及盲法实施情况,因此,本研究存在实施偏倚、测量性偏倚及选择性偏倚的可能性,在总有效率评价方面存在发表性偏倚可能。因此本研究结论仍需更多高质量的研究支持,故结论仍需大样本、多中心的随机对照临床研究进一步给予验证。