微创血肿清除术对高血压脑出血患者氧化应激指标及神经功能的影响

黄建跃 丁胜鸿

(义乌市中心医院神经外科,浙江 义乌 322000)

高血压常导致脑底的小动脉发生病理变化,突出的表现是在这些小动脉的管壁上发生玻璃样变或纤维样变性和局灶性出血、缺血和坏死,削弱了血管壁的强度,出现局限性的扩张,并可形成微小血管瘤。因情绪激动、过度脑力与体力劳动或其他因素引起血压剧烈升高,导致已病变的脑血管破裂出血,其中豆纹动脉破裂最为常见。高血压脑出血具有致残率高和病死率高等特点,其发病率呈逐年上升的趋势。中国每年新增脑卒中比例为8.7%〔1〕。患者主要表现为突然晕倒、半身不遂、嗜睡、语言障碍、意识障碍等症状〔2〕,临床上以早预防、早发现、早治疗为关键。目前,临床上治疗高血压脑出血的方法较多,主要包括传统开颅手术、微创手术及保守治疗三大类。开颅手术较早地运用于临床,但传统开颅手术操作风险大、术后并发症多、感染概率大及全麻患者不易耐受;保守治疗效果差、神经功能损失严重。本文探讨微创血肿清除术对高血压脑出血患者氧化应激指标及神经功能的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究经义乌市中心医院伦理委员会批准,全部病例来自2008年1月至2015年12月收治的高血压性脑出血患者60例。纳入标准:①头颅核磁共振确诊脑出血;②确诊为原发性高血压;③首次脑出血发作,无既往脑出血史;④发病至入院<12 h。排除标准:①其他类型引起脑出血;②其他严重的心、肺内科疾病;③合并脑疝;④凝血障碍;⑤既往因其他原因有神经功能缺失的患者。60例患者随机分为研究组和对照组,每组30例。对照组采用传统开颅血肿清除术;研究组采用微创血清清除术。两组年龄、性别、血压等一般资料相比较,差异无统计学意义,具有可比性(P>0.05)。见表1。

表1 两组一般资料比较

1.2 方法 两组常规给予止血、降压、吸氧、脱水、营养支持等基础治疗,对照组基础治疗的同时采用传统的开颅血肿清除术;研究组在基础治疗的同时采用微创血肿清除术。两组术后6个月进行数据比较分析。

1.3 观察指标和临床疗效评价标准

1.3.1 参照神经功能缺损程度观察两组治疗前后总有效率〔3〕观察两组经不同手术方式治疗后的临床表现,将患者具体临床情况与美国国立卫生研究院脑卒中量表(NIHSS)中关于神经功能缺损情况诊断标准做参考,同时将对比所得临床疗效设定为3个评价标准:若患者出血症状消失,神经功能缺失评分减少91%~100%则为痊愈;若患者出血症状有明显好转,神经功能缺失评分减少31%~90%则为有效;若患者出血症状无任何变化或有加剧迹象,神经功能缺失评分减少0%~30% 则为无效。

1.3.2 氧化应激指标及神经功能因子 血清8-羟基脱氧乌苷酸(8-OhdG)、丙二醛(MDA)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)和神经功能因子:神经元特异性烯醇化酶(NSE)、神经肽(NP)Y、脑源性神经营养因子(BDNF)的含量。收集的标本分2次检测,入院时监测第1次,半年后再检测第2次。为了尽量保证结果的一致性,采用同批号试剂盒,2次检测指定相同人员操作。

1.4 统计方法 采用SPSS17.0软件进行t、χ2及秩和检验。

2 结 果

2.1 两组临床疗效比较 研究组治疗后的总有效率(93%,痊愈16例,有效12例,无效2例)明显优于对照组(73%,痊愈8例,有效14例,无效8例,χ2=6.42,P<0.05)。

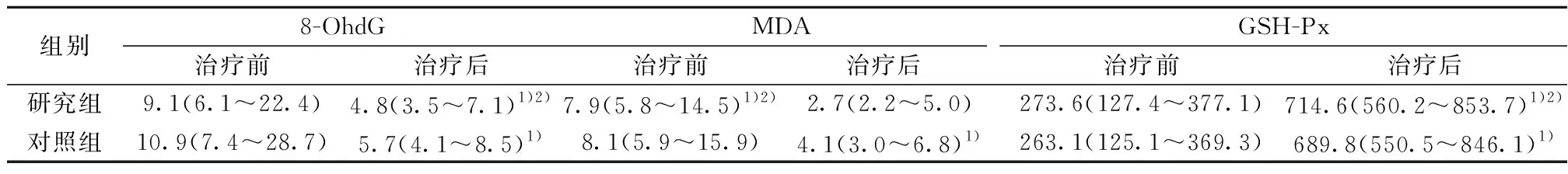

2.2 两组治疗前后氧化应激指标水平比较 见表2。两组治疗后血清8-OhdG、MDA含量均较治疗前显著降低,且研究组降低较对照组更明显(均P<0.05);血清GSH-Px均较治疗前显著升高,且研究组升高较对照组更明显(P<0.05)。

2.3 两组血清神经损伤指标水平比较 治疗后两组NSE、NPY的含量均较治疗前显著降低,且研究组降低较对照组更明显(P<0.05); BDNF均较治疗前显著升高,且研究组较对照组升高更明显(均P<0.05),见表3。

表2 两组治疗前后氧化应激指标水平比较〔M(P25~P75),ng/ml,n=30〕

与本组治疗前比较:1)P<0.05;与对照组同期比较:2)P<0.05

表3 两组血清神经损伤指标含量比较

与本组治疗前比较:1)P<0.05

3 讨 论

脑出血为高血压患者较为常见且严重并发症,同时也属于临床常见的脑血管病〔4〕。目前手术治疗是该类患者首选的治疗方法,利于提升患者生存率、改善其生存质量〔5〕。目前临床微创技术日益发展,其中微创血肿清除术因其具有创伤小、美观度佳及术后恢复快等优势已被临床广泛认可,治疗效果理想,利于快速缓解血肿对脑部组织的压迫,减轻出血引发的继发性损伤,延缓病症进展〔6~8〕。目前随着社会日新月异的发展,人们的工作压力、生活方式都在发生变化,导致高血压性脑出血的发病率逐年上升,且发病人群年龄也越来越小。因其致死、致残率很高,所以有效的预防和及时的救治是临床中的关键。常规的开颅血肿清除术能迅速降低颅内压,有效缓解患者症状,但因手术全麻对患者身体条件要求较高,且术后感染、再出血及脑水肿发生的概率也较微创大。微创血肿清除术治疗高血压脑出血,创伤较小,有效地防止对颅脑的再次损伤,术后并发症均较传统术式小,能以相对迅速的方式,改善患者临床症状,并最大限度保护脑神经和神经功能的完整性。氧化应激产生的自由基造成脑损伤是脑出血中重要的病理机制之一〔9〕。本研究与相关报道相符合,提示脑出血中患者体内由于自由基增多,导致线粒体功能障碍、细胞毒性加重,进而引起DNA氧化损伤和炎症反应〔10〕。研究显示MDA是脂质氧化损伤敏感的指标,其血清水平在脑出血中发病初期与临床症状的严重程度密切相关〔11,12〕。本研究观察治疗前后血清氧化应激指标的变化不难看出,脑出血患者血清中存在高度的氧化反应。因此在临床治疗中,应该及时采取自由基清除剂,阻止或减少脑细胞与其功能的进一步损害〔13〕。脑血供恢复是神经细胞保护的物质基础,当脑缺血发生时神经细胞内大量释放NSE、NPY等因子并透过损伤的胞膜释放入血,故血清高水平的NSE、NPY是脑损伤的标志,且NSE、NPY水平与脑损伤严重程度一致〔14,15〕。BDNF是具有神经营养作用的蛋白质,其在神经系统广泛分布,当神经损伤出现时BDNF产生及释放障碍,进一步导致神经细胞不可逆性凋亡〔16〕。脑出血患者急性期降颅压、清除血肿固然重要,但术后患者的神经功能也同样不能忽视,因为患者神经功能缺失与否,缺失多少,均严重影响了其生活、生存质量。从肢体的运动、语言等到吞咽、呼吸等无不受脑神经的控制,如NIHSS中所列出的,均反映神经功能缺失的严重性。换言之,其评分越高患者预后越差,神经功能受损越重,生存、生活质量越差。研究显示微创血肿清除术较传统的开颅血肿清除术相比能更有效地保护脑神经,改善神经功能,患者的生存、生活质量有极大提高。