浙江省老年人医养结合模式需求偏好影响因素

刘莉云 陈美玲 应娉婷 冷志伟

(1浙江中医药大学人文与管理学院,浙江 杭州 310053;2浙江工商大学统计与数学学院)

大力发展多层次社会化养老服务体系是应对日趋严重的老龄化社会问题的关键举措,我国正积极推进以居家为基础、社区为依托、医养结合型的多层次社会化养老服务体系建设。目前被广泛认可的医养结合模式包括医疗机构内设养老机构(简称医院养老),养老机构内设医疗机构(简称机构养老),医疗机构与养老机构协议合作(简称合作养老),社区居家养老服务中心与医疗机构整合(简称居家养老)〔1,2〕。医养结合模式的多元化发展将是我国养老产业健康发展的必然选择。近来,医养结合问题得到社会各界越来越多的关注,多数研究对医养结合模式进行描述性介绍〔1~3〕,或定性分析特定地区的医养结合模式〔3〕,也有部分研究实证检验老年人的医养结合需求影响因素〔4~6〕,但尚未有研究关注老年人对不同医养结合模式的偏好及其影响因素,本文将对其进行分析。

1 对象及方法

1.1 对象 于2017年7月1~15日在杭州市、金华、永康和义乌等地区,针对60岁及以上的城镇和农村居民进行问卷调查,共发放345份问卷,有效问卷310份(89.85%)。

1.2 方法 采取整群抽样与分层抽样相结合的多阶段随机抽样方法,同时辅之以方便抽样的非随机抽样方法。另考虑到老年群体的特殊性,近80%的样本量结合访谈,进而确保问卷结果的真实性及有效性。

1.3 相关指标定义 有关医疗服务利用的绝大多数理论和实证研究都重点关注个体特征变量,而非社会影响因素〔7〕。相关研究表明老年人医疗需求的影响因素除了性别、年龄、婚姻状况等人口统计学变量外,还包括保险、收入、健康状况等〔8~10〕。老年人养老意愿的影响因素主要包括年龄、受教育程度、收入、居住地、子女数、婚姻状况、身体健康状况等〔11,12〕。以往研究通常把慢性病的数量和自评健康水平作为影响医疗服务利用的重要因素〔13〕。本文将是否患有慢性病作为衡量其健康状况的变量。性别、居住地区、养老保险、医疗保险及慢性病等二分类变量采用虚拟变量赋值方式,其中“女”= 0,“男”= 1;“农村”=0,“城市”=1;养老保险、医疗保险及慢性病则以无=0,有=1来定义。对多分类变量“1,2,3,……”依次递增赋值。

1.4 统计学处理 采用SPSS22.0软件进行一般性描述及二元Logistic回归分析。

2 结 果

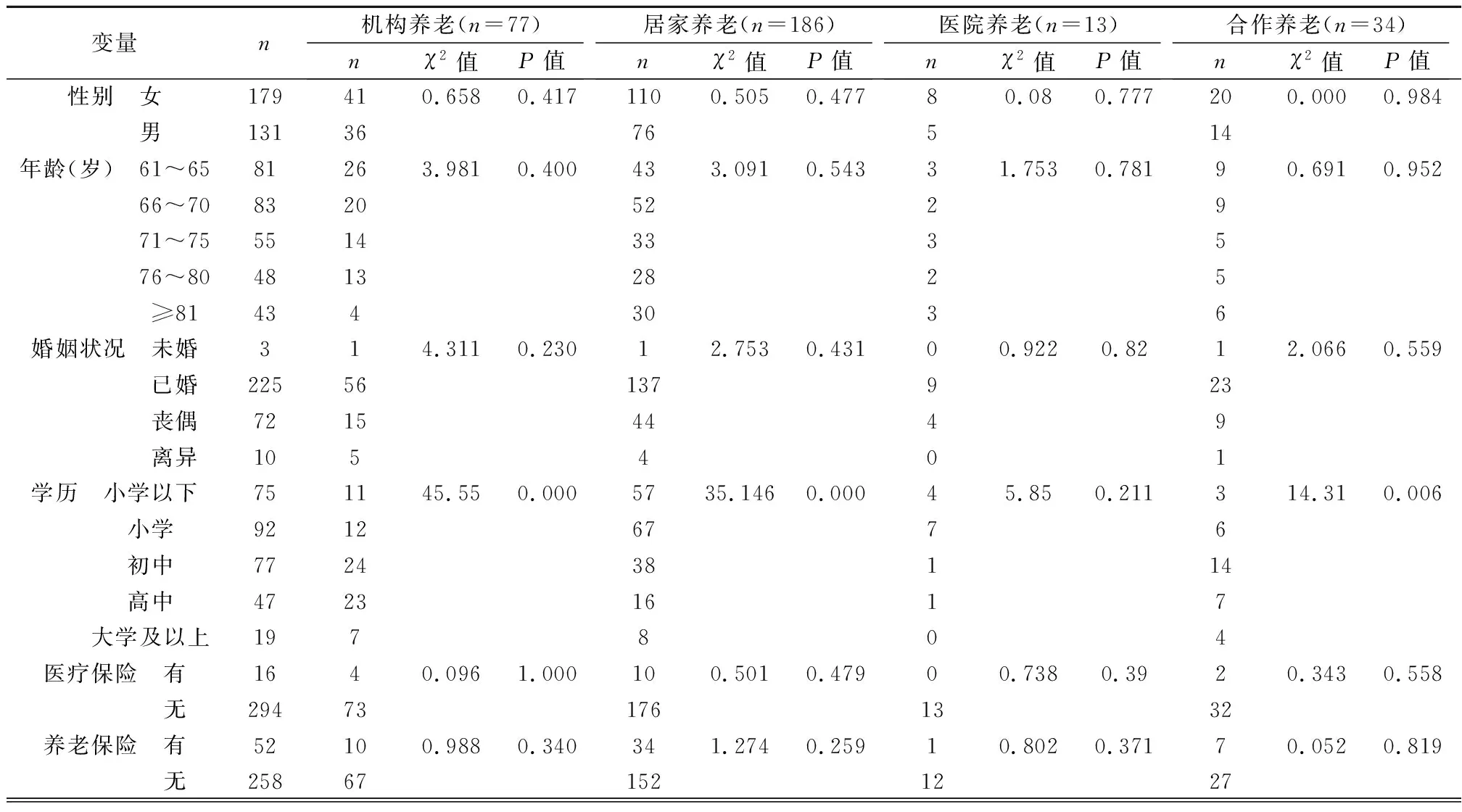

2.1 医养结合模式偏好的影响因素 家庭是目前浙江省养老的基本功能单位,与家庭成员居住占比为82.3%。2个子女是目前浙江省老年人群体最常见的家庭结构。为更好地了解计划生育政策对家庭结构的影响,还调查了87名45~60岁即将进入老年的居民家庭结构,发现独生子女家庭占51.25%,二孩家庭占35.00%,无子女家庭占2.50%,3个子女及以上占11.25%,可见未来独生子女家庭的养老问题日渐凸显,社会化养老压力剧增。养老保险覆盖率呈现较大的城乡差异。医疗保险覆盖率较养老保险达到更高水平,且城乡差异较小。养老费用主要来源于自身收入,子女援助是次要来源。慢性病患病率较高,超过65.9%的慢性病患者采用居家药物控制的管理方式,仍有23.7%的慢性病患者没有进行专门的管理。居家养老是老年人最偏好的医养结合模式,其后依次是机构养老、合作养老、医院养老模式。居家养老以居家为基础,以社区卫生服务为依托。在选择居家养老模式的老年人中,愿意接受家庭签约医生上门服务的比率为60.1%,行动不便时愿意的比率为35.4%,不愿意的比率仅为4.4%。依托家庭医生开展社区卫生服务的需求非常旺盛。虽然居家养老是农村居民的主流选择,但是其依托社区卫生服务的医养结合需求却明显低于城镇居民。见表1。

表1 各因素的医养结合模式偏好(n)

续表1 各因素的医养结合模式偏好(n)

2.2 Logistic回归分析 机构养老模式的显著性影响因素为子女数量、受教育程度。居家养老模式的显著性影响因素为子女数量、受教育程度、房产数量、慢性病。合作养老模式的显著性影响因素为子女数量和居住地区。医院养老模式的显著性影响因素为房产数量和月收入。见表2。

表2 医养结合模式偏好Logistic回归分析

3 讨 论

在四种医养结合模式中,浙江省老年人最偏好居家养老,其后依次为机构养老、合作养老和医院养老。依托家庭医生开展社区卫生服务的需求非常旺盛,积极推进家庭医生签约服务是进一步发展健全居家养老模式的工作重点。老年人接受家庭签约医生上门服务的意愿存在显著的城乡差异。原因可能在于医疗资源在城市和农村配置极度不均衡,导致农村居民居家养老模式出现养老和医疗服务需求严重分离的问题。农村居民普遍认为基层医疗资源不足,且对基层医护人员技术水平不信任〔11〕。

本文医养结合模式偏好的影响因素研究结果与老年人养老模式意愿影响因素研究结论基本一致。子女数量是老年人居家养老、机构养老和合作养老模式偏好的共同影响因素。本研究表明,子女数越多,老年人越倾向于选择居家养老模式,而子女数越少,则越倾向于选择机构养老和合作养老等以养老机构为主要载体的医养结合模式。老年人养老模式意愿影响因素研究结果也是如此〔11,14,15〕。可见,家庭仍然是目前最重要的养老基本功能单位。受教育程度是老年人居家养老和机构养老模式偏好的共同影响因素。本研究表明,受教育程度越高的老年人,更倾向于选择机构养老,而受教育程度低的老年人更倾向于选择居家养老。国内众多养老模式意愿研究与本文结果一致〔11,12,16~18〕。王琼〔19〕研究发现身体健康状况是形成医疗保健和康复护理需求的硬性约束条件。本文结果也显示慢性病是老年人医养结合模式偏好的重要影响因素。在10%的显著性水平,患慢性病的老年人倾向于选择机构养老和合作养老这两种更偏社会化的医养结合模式,无慢性病的老年人则更倾向于居家养老模式,这也与以往部分老年人养老意愿研究的结论一致〔11,12〕。

机构养老和合作养老虽然在医养结合模式上存在差异,但在本质上都是社会化养老模式,而且两者均以养老机构为载体,因此,这两种模式偏好的影响因素存在诸多共性。本研究发现,随着年龄的增长,老年人更倾向于选择机构养老和合作养老。有关老年人养老意愿的研究大多发现,年龄越长者选择社会化养老的意愿更高〔11,14,17,20〕。张良文等〔11〕和韩耀风等〔17〕研究都表明,居住地对养老方式选择有影响,农村地区老年人更愿意选择社会化养老。本研究发现,城市老年人更倾向于选择合作养老模式,原因在于城市地区医养结合市场发展较快,合作养老模式重点优势在于养老机构和医院专业能力的整合,基于地缘优势,城市地区的养老机构更容易与医院展开资源整合合作。

本文结果显示月收入不显著,可能是因为老年人的月收入和受教育程度有很大的共线性,较高的受教育水平意味着退休前有较好的职业,再加上该群体养老保险的制度性差异,从而有较可观的月收入。另外,由于老年人的月收入主要用于日常开支,因此作为存量的房产数量会成为医养结合模式选择的限制性因素。田北海等〔18〕、王琼〔19〕研究表明,年收入对总体养老服务需求的影响并不显著。经济收入对老年人养老模式偏好的影响,存在不同研究结果。张良文等〔11〕研究发现,经济水平越高越趋向于选择社会化养老;但大多数研究认为收入情况对老年人养老模式偏好没有显著影响〔12,21〕,月收入并不是城市老年人养老模式偏好的主要影响因素〔22〕。房产数量越少,老年人越倾向于选择居家养老。因为机构养老、合作养老和医院养老这三种医养结合模式中社会化养老比重更高,而社会化养老中大部分服务为有偿性服务,这意味着资产会成为选择社会化养老的限制性因素。房产数量越多,更倾向于选择医院养老。目前已有不少医院建有护理院,四种医养结合模式中医院养老价格最高、医疗品质也最高,因此财富水平越高的群体更愿意选择医院养老模式。同时发现,居民拥有财富(房产数量)越多,接受家庭医生上门诊疗服务意愿越高,愿意支付的上门诊疗服务费用也越高。可见,资产是影响居民医养结合模式选择的关键制约因素。

针对不同特质老年群体的多元化医养结合服务需求,建议大力发展精准医养结合供给服务。对低收入群体、无子或独生子女家庭群体及城市地区,加大机构养老的供给,并放宽公立养老院的准入门槛。对身体健康群体、多子女家庭群体及农村地区,则应该大力发展居家养老,着重提高社区卫生服务的可及性和有效性。促进医疗资源逐级下沉,通过基层医疗人才倾斜政策,加大对基层、尤其是农村地区医疗人才的输送。