2000-2018年GIS在我国建筑遗产保护中的研究述评

张慧,刘晶晶/ZHANG Hui, LIU Jingjing

建筑遗产作为地方文化的重要载体,既是历史留存下来的物质资产,也是未来发展的文化资源。本文所论述的建筑遗产包括以下几个方面:文化遗址,历史性建筑物、构筑物及与之密切相关的附属设施,历史街区,历史文化名城、名镇、名村。GIS即地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system),是指在计算机软硬件支持下,对整个或部分分布在地表空间的地理数据进行采集、留存、管理、运算、分析和显示的技术系统。GIS被应用于建筑遗产保护,使得建筑遗产保护成效大大提高。

1 GIS在国外建筑遗产保护中的应用发展

1963年,加拿大测量学家汤姆林森(R.Tomlinson)首先提出并建设了世界上首个地理信息系统——加拿大地理信息系统(CGIS)。1992年开始的“世界的记忆”项目代表着GIS首次应用于建筑遗产保护领域。当时,柬埔寨政府在联合国教科文组织的帮助下,以GIS为平台,以空间数据库为核心,以GPS(Global Positioning System)、RS(Remotine Sensing)等测绘定位技术为辅助手段,建设了一个集农业、水利、公路和旅游等因素的综合考古、人文、环境科学等各个领域的空间管理系统,在整合数据的基础上对吴哥窟古迹进行综合性的保护规划。随后,泰国素可泰、越南顺化古城、墨西哥玛雅文化遗址等都相继建成了相关建筑遗产保护与管理的信息系统。

自1992年GIS首次应用于建筑遗产保护至今,其功能由应用于一次性规划发展到建立可持续发展动态更新的信息管理系统;其对象由历史文化名城和历史街区细入到历史建筑;其使用范围由个别单位项目到实现大众共享[1]。

2 GIS在国内建筑遗产保护中的应用发展

2.1 相关论文统计分析

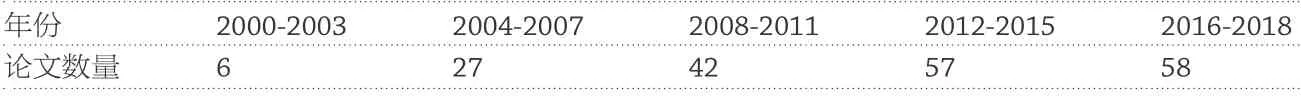

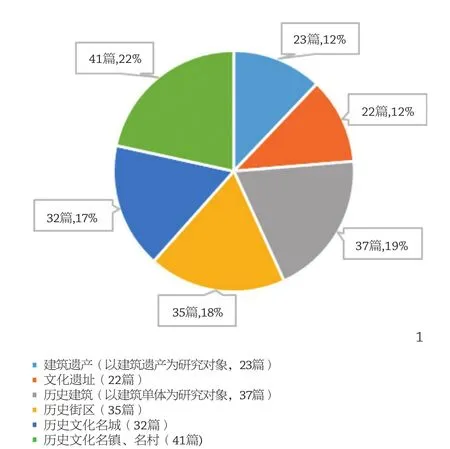

21世纪初,GIS开始应用于我国建筑遗产保护,比西方晚了将近10年。但近年来,随着国内对建筑遗产保护的重视,相关研究也日渐增多。本文主要以CNKI(中国知识基础设施工程)网络出版总库为基础,检索2000-2018年关于GIS在我国建筑遗产保护中应用的论文,得出检索结果(表1)。涵盖以GIS以及建筑遗产(以建筑遗产为研究对象)、文化遗址、历史建筑(以建筑单体为研究对象)、历史街区、历史文化名城、历史文化名镇、名村1)为主题的文章作为样本进行统计分析。

(1)论文研究主题统计分析

对不同主题的论文进行统计分析发现,GIS在我国建筑遗产保护中的研究主要集中于历史建筑、历史街区和历史文化名城3个方面,建筑遗产和文化遗址方面的研究相对较少,历史文化名镇、名村两个方面的论文数量总和为41篇(图1)。

(2)论文发表年份统计分析

对检索到的论文的发表年份进行分析,发现2000年以来,GIS在我国建筑遗产保护中应用的论文数量增加迅速,从2016-2018年1月份两年零一个月的论文已有58篇,呈逐年增长的趋势(表2)。

(3)论文研究地域统计分析

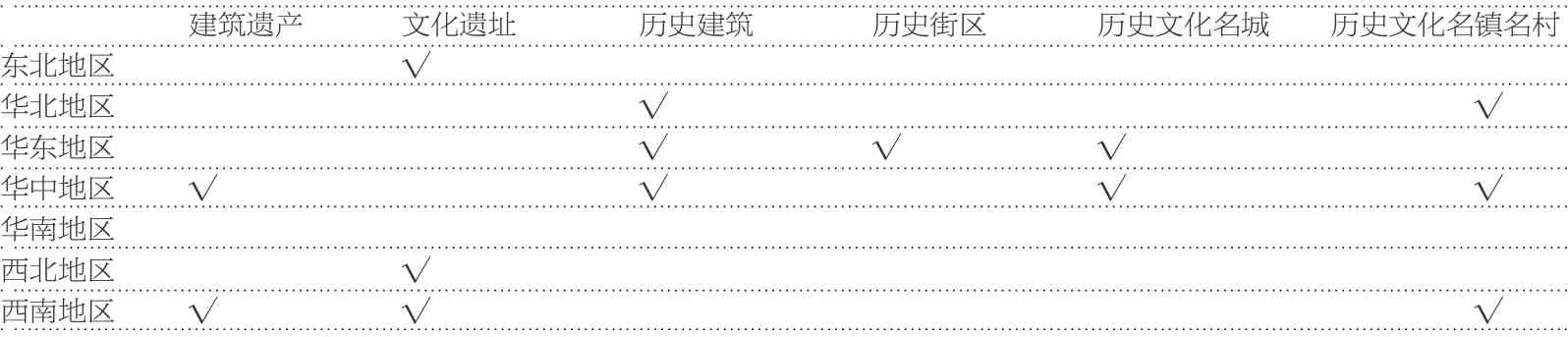

经统计,GIS在我国建筑遗产保护中应用的地域范围主要集中在华东、华中和西南地区,华北地区居中,东北和西北地区研究相对较少,而华南地区尚未发现研究案例(表3)。

表1 GIS在国内建筑遗产保护领域应用研究论文数量统计

表2 论文发表年份统计分析

1 文章数量分布统计

共中19篇近10年发表于北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊和CSSCI 中文社会科学引文索引来源期刊(含扩展版)的论文、12篇博士论文和19篇被引用次数超过5次的硕士论文以及11篇被引用或下载次数破百的近10年会议论文;研究样本数共61篇,占31.9%。

2.2 相关论文研究内容

GIS在我国建筑遗产保护中的应用是从敦煌和故宫开始的。2000年,敦煌研究院与美国梅隆基金会合作成立敦煌莫高窟“数字化洞窟”(“虚拟石窟”)项目。同年底,中国故宫博物院和日本凸版印刷株式会社合作组建了文化资产数字化研究所。随后,陕西省文物局和秦兵马俑博物馆相继在秦始皇陵区的资源管理研究中引入GIS。以清华大学和同济大学为代表的各大高校也对GIS在我国建筑遗产保护领域的应用进行研究并取得了阶段性成果。

根据建筑遗产保护过程从记录、保护到展示特性,将GIS在我国建筑遗产保护领域的应用划分为4个阶段,分别是:以图形图像等形式对空间数据采集和留存的数据采集留存阶段;以信息系统、管理平台、评价体系等的建设与实现为主的数据库设计建构阶段;以分析功能和技术应用为主的数据库应用阶段;以信息可视化、多媒体展示为主的展示传播阶段[2]。

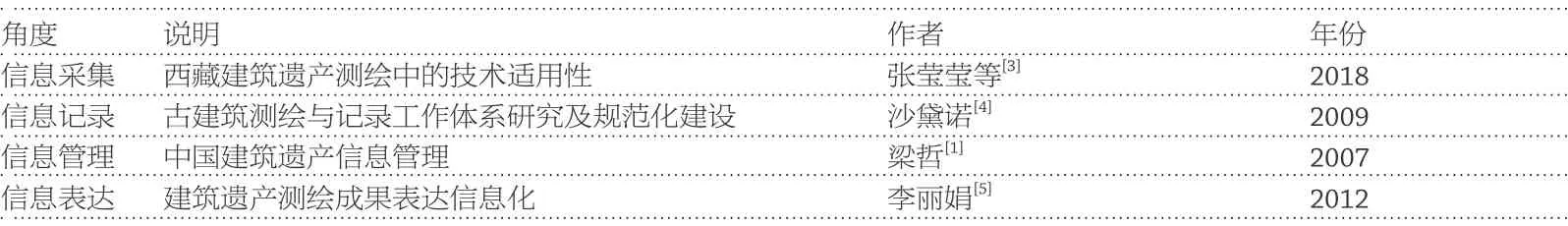

(1)数据采集留存阶段

建筑遗产保护最关键、最基础的环节是全面采集和留存真实数据,相应的数据采集和存储技术经历了从纸质资料到数字化发展的过程,当前GIS在我国建筑遗产保护领域的数据采集留存阶段的研究主要集中于数字化信息采集、记录、管理和表达,部分应用研究见表4。

数字化信息采集是指运用相应的技术记录和采集建筑遗产现有的和待获取的基本信息。张莹莹等[3]因地制宜,将低空摄影测量和GIS结合,运用于西藏建筑遗产测绘中,并验证其适用性。

信息的记录、管理和表达主要通过建立建筑遗产档案系统来实现。天津大学吴葱等[1,4-5]分别从信息记录、管理手段和表达方式3个角度出发,在对记录数据使用者进行详细的需求分析和对测绘基本方法和技术进行评估和归纳的基础上,结合具体实例,借助GIS与网络平台建设了一个面向建筑遗产研究的信息管理系统。

(2)数据库设计建构阶段

建筑遗产空间数据库既是数据采集留存的目的,又是数据库应用的基础,它是链接基础数据和分析应用的重要支撑。空间数据库的形成需要经历设计和建构两个阶段。GIS在建筑遗产数据库设计建构阶段的研究主要集中于保护管理和规划系统、价值评估体系、灾害监测和资源管理系统的设计和建构几个方面,部分应用研究见表5。

新型测绘仪器的运用,为建筑遗产空间数据库的建立提供了更准确更科学的基础数据。陈云波[6]结合三维激光扫描技术,建设了历史文化名城保护规划空间数据库;周华伟等[8]利用三维激光扫描点云数据处理技术,将基于GIS的管理信息系统应用于历史建筑。

表3 GIS在我国建筑遗产保护方面应用的文章地域范围统计

表4 数据采集留存阶段文章汇总分析

按照国家法定的文物评价标准,对建筑遗产的价值进行科学的归纳整理,以建设建筑遗产信息系统。杨瑞霞[9]以郑韩故城为例建设了河南省不可移动文物资源管理系统;胡最等[10]以湖南省汝城金山村为例建设了传统聚落景观基因组图谱;包瑞清[11]运用编程,建设了风景园林地理信息系统。陈靖敏[12]通过合理选区评价因子,建设了历史街区社会网络综合评价体系;郑晓华等[13]引入文化、景观等因素,建设了南京三条营历史建筑价值综合评估体系。

我国建筑遗产数量巨大,文化底蕴深厚,保护规划与管理是与时俱进的重点。温晓蕾[14]从历史街区信息资源自身的特点入手,基于ArcGIS Engine建设了历史街区保护管理信息系统;徐苏斌等[15]以天津为例,建设了工业遗产保护管理数据库;王瞳等[16]建设了泉州历史文化名城高度控制体系;鲍梓婷[17]建设了珠三角景观规划管理体系。

近年来,互联网与GIS的结合,为损坏防范难度高的建筑遗产的实时监测提供支持。赵庆双[18]提出一种基于WebGIS的历史街区各类空间数据和非空间数据查询、更新的资源管理信息系统,对损坏历史建筑的客观因素如雨量、水位和气候等进行检测。

(3)数据库应用阶段

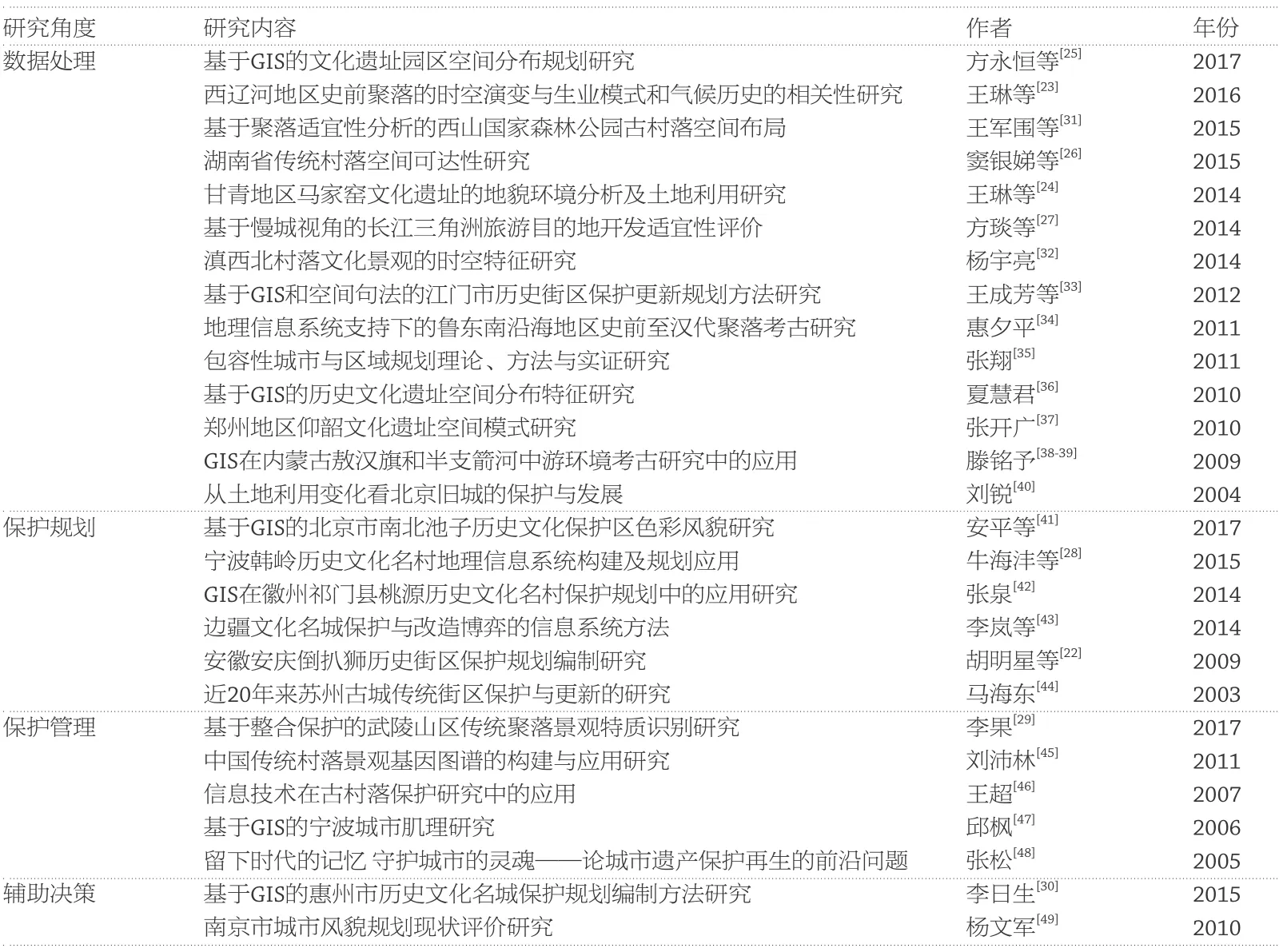

数据库应用即在矢量数据及属性数据采集的基础上,利用空间分析技术开展数据处理、信息提取、时空分析,构建具有不同空间尺度的三维模型,通过搭建具有管理、分析、监测等功能的信息平台,进而达到辅助决策的目的。GIS在我国建筑遗产保护领域的数据库应用研究主要集中在数据处理、保护规划、保护管理、灾害监测和辅助决策5个方面,部分应用研究见表6。

2000年,联合国教科文组织以提高中国文化遗产保护规划与管理水平为契机,与东南大学建筑学院合作成立GIS中心,并率先在历史文化名城和历史街区保护中运用GIS;近几年来,东南大学胡明星等[22]通过南京历史文化名城、镇江西津渡历史文化街区和南阁历史文化名村等多个实例研究开发出基于GIS的保护管理信息系统,将GIS应用于现状资料的调查、采集、录入、存贮、分析及辅助规划编制、管理和控制全过程。

GIS以其在空间分析方面的优势,已被广泛应用于建筑遗产的聚落形态、空间分布和时态演变等方面。如王琳等[23-24]对内蒙古赤峰市境内不同时期的文化遗址设计建构空间数据库并进行聚落形态分析;方永恒等[25]基于GIS研究文化遗址园区空间分布;窦银娣等[26]以湖南省传统村落为例,运用GIS进行空间可达性分析。除此之外,方琰等[27]利用GIS对长江三角洲进行旅游开发适宜性评价研究。

GIS在建筑遗产保护规划和保护管理方面的应用,归根结底是为了辅助决策。如牛海沣等[28]探索历史文化名村空间数据库建设路线,用于历史文化名村规划信息的深度分析、高效管理和便捷交流;李果[29]以传统聚落景观特质为切入点,建设空间数据库,辅助规划决策;李日生[30]通过建构惠州市历史文化名城信息管理系统,辅助研究保护规划编制方法。

表5 数据库设计建构阶段文章汇总分析

表6 数据库应用阶段文章汇总分析

表7 数据展示传播阶段文章汇总分析情况

3.4 展示传播阶段

全面生动地展示建筑遗产、传播文化元素,是建筑遗产保护和传承的重要环节。建筑遗产的数据信息来源丰富、种类多样、专业性强,这对数据管理、分析和共享提出了很高的要求,WebGIS模式为建筑遗产数字化保护提供了全新的解决方案。GIS在我国建筑遗产保护领域的数据展示传播研究主要集中在建筑遗产三维重建模型的虚拟展示方面,部分应用研究见表7。

西北大学张慧[50]将三维激光扫描、GIS和VR等技术结合设计并实现小雁塔和西汉张安世古墓群的三维古遗址虚拟漫游系统;北京建筑大学刘昊[51]将BIM和GIS融合,实现BIM模型在GIS环境下的展示共享。

3 结语与展望

目前GIS在我国建筑遗产保护中的研究已经取得了阶段性成果,主要呈现以下几个方面的特征:

(1)GIS在我国建筑遗产保护中的研究主要集中在历史建筑(以建筑单体为研究对象)、历史街区、历史文化名城和历史文化名镇、名村4个方面,建筑遗产(以建筑遗产为研究对象)和文化遗址两个方面的研究相对薄弱。

(2)GIS在我国建筑遗产保护中应用的地域范围呈现或过于集中或过于分散,主要集中在华东、华中和西南地区,而华南地区未发现研究案例。

(3)GIS在我国建筑遗产保护中的研究主要集中在数据库的设计、建构和应用阶段,数据采集留存和数据展示传播阶段的研究明显不足。

(4)关于数据库的设计、建构和应用,现有的研究主要集中在建筑遗产的数据处理、保护管理、保护规划和价值评估几个方面,资源管理、灾害监测和旅游开发等方面的研究较少。

(5)GIS在我国建筑遗产数据管理与处理方面,多局限在简单分析,协助制定保护决策阶段。

总的来说,GIS在我国建筑遗产保护中的研究处于探索阶段,现有的研究只能作为建筑遗产保护领域的阶段性研究成果,缺乏包含数据采集留存、数据库设计、建构和应用以及展示传播4个阶段的系统性研究和实践。鉴于此,今后应重点开展以下研究:

(1)首先应考虑以建筑遗产作为研究对象,进行具有规范性和适用性的整体性研究,其次也应对细致的建筑单体类遗产进行探索。

(2)地域方面可以具有标志性地形特征的山川、河流为基础范围,归纳整理建筑遗产特征,形成国内系统性串联式空间数据库。

(3)建立数据存贮、录入的规范和标准,对不同来源、不同特点的建筑遗产数据信息在格式、质量等方面进行统一处理。

(4)对GIS在建筑遗产保护领域的应用方法进行系统性研究并付诸实践。

(5)针对不同类型、不同区域、不同特点的建筑遗产,应着力采取不同的研究方法,探讨出更多的保护形式和更新手段。

综上所述,2000-2018年,GIS在我国建筑遗产保护中的研究虽然取得了一定的成果,并建立了相应的理论与技术体系,但在研究深度和广度上还有待提高,建立统一的数据交互标准以及建立健全的系统性研究模式是亟待解决的问题。

注释

1)由于历史文化名镇和历史文化名村的论文多为共同研究,故以历史文化名镇、名村为共同论述对象。