黎锦熙先生赠书中的签名本考述

王春叶

(中国国家博物馆 北京 100006)

1 黎锦熙其人及其赠书概况

黎锦熙(1890—1978年),湖南湘潭人,字君缉,号劭西,别号鹏庵,笔名无名、瑟涧斋主人。中国伟大的教育家、语言文字学家、字典编纂家、文字改革家。黎锦熙一生为我国的文字改革作出了巨大贡献,主要成就有创立句本位语法体系、研制国语罗马字、推行注音字母、编纂《中国大辞典》。黎锦熙一生著作丰富,论文有300余篇,专著30余部[1]。主要著作有《国语运动史纲》《新著国语文法》等。著名学者郭绍虞曾评价黎锦熙:“先生的学问,说得狭一些,是语法专家;说得广一些,是国语学的专家。声韵、训诂以及语法修辞、文字改革等,无不在他的钻研范围。专而能通,博而返约,这是近世学者中比较少见的。”[2]

黎锦熙生于书香世家,自其父黎松庵起家中就有藏书楼。黎锦熙自幼嗜书,一生以“勤”“恒”二字治学。他兴趣范围很广,除语言学外,在历史学、文学史、哲学、佛学、图书馆学、目录学等学科皆有较深造诣[3]。因而他的藏书种类丰富,数量极多。黎锦熙曾有诗云:“西方一室客厅虚,东南五间书库实。”足以窥见黎锦熙藏书之多。黎锦熙在生前多次将藏书赠予国家。第一次是1961年,黎锦熙将其所藏的有关革命文献的书札、刊物和印品共3种交给了中央档案馆,这些都是研究毛泽东早期思想的珍贵资料[4];第二次是把五四时期的大量期刊和专著文献捐赠给了中央编译局;第三次是把在中国大辞典编纂处的部分书刊资料和搜集整理的300多万张卡片捐赠给中国科学院语言研究所词典室;第四次是将一套珍贵的《二十四史》和《四部丛刊》赠送给了北京师范大学[5]。黎锦熙在生前立下遗嘱将剩余的所有图书在他去世后捐给国家。1978年,黎锦熙先生去世不久,其家人遵从遗嘱,把黎锦熙生前所收藏的部分图书资料捐献给了中国国家博物馆图书馆(原中国革命博物馆资料室),共10 792种15 997册图书,含1949年以前的图书13 648册。捐赠的图书包括线装书、平装书、期刊、书信、档案等。另一部分捐给了中国国家图书馆(原北京图书馆)。细数黎锦熙的多次捐书,可以说他捐给中国国家博物馆的数量最多,种类也最为丰富,这为我们研究黎锦熙的思想、事迹等提供了极大的便利。

名人赠书在丰富馆藏上起到了很大的作用,最为重要的是这些书由于被名人收藏过,留有名人的墨宝而具有非凡的意义。这一点在黎锦熙捐赠的图书中就深有体现,比如书中留有黎锦熙的批注、勾画、圈点;部分书的首页和扉页有黎锦熙用汉字、注音字母、国语罗马字或者汉语拼音签署的名号,如“劭西”“黎劭西”“黎锦熙”等;有的还详细标注了购书的地点和时间,或者是书的来源。除此之外,部分图书是黎锦熙的朋友、学生、晚辈所著的书,这些书都是著者亲笔题赠后送给黎锦熙的。通过这些题赠,我们可以推测黎锦熙和这些赠书人的关系。比如同辈人之间赠书就称呼黎锦熙为“劭西兄长”“劭西学长”“劭西院长”,如钱玄同、杨树达等;学生一般称“劭西先生”“劭西吾师”“夫子”“劭西老师”,如王重民、孙楷第、张舜徽、吴奔星、赵元任、顾颉刚、谢国桢等;晚辈称呼为“劭叔”,如顾学颉等。这些赠书人是中国现当代某一学科领域的专家,本文从中挑选几位大家所熟悉的学者题赠,讲述黎锦熙与他们之间的交往事迹。

2 名人题赠的几种类型

2.1 友朋赠书

2.1.1 钱玄同赠书

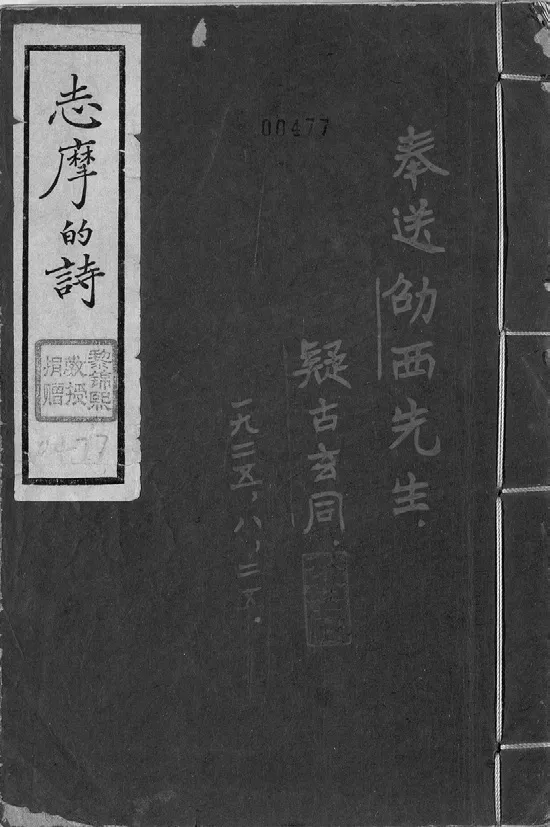

黎锦熙赠书中有一本是国学大师钱玄同送给黎锦熙的书,名为《志摩的诗》。封面有钱玄同朱笔题赠“奉送劭西先生.疑古玄同.一九二五,八,二五”(如图1所示)。该书为铅印线装本,为初版本,封面题有“志摩的诗”,扉页上有作者自题“献给爸爸”四字。这是徐志摩的第一本白话文诗集,全书共收录55首诗,第一首为《这是一个懦弱的世界》,最后一首为《康桥》。钤“疑古”“玄同”朱文方印。徐志摩为中国新月派现代诗人,是白话文写作的践行者。黎锦熙和钱玄同又是推崇白话文的主力军,他们之间的这本白话文诗歌赠书见证了他们对白话文的推崇。

图1 《志摩的诗》封面书影

“黎锦熙的朋友很多,最谈得来的莫过于钱玄同。”[6]关于二人的交往,据黎锦熙为钱玄同作的《钱玄同先生传》中记录,黎锦熙与钱玄同初次相识于民国六年(1917年)的中华民国国语研究会第一次大会的会场,后二人因工作中接触颇多,加之年龄相仿、志趣相投而成了无话不谈的好朋友。甚至于黎锦熙说钱玄同有十六七年的时间是和他一起生活的,经常一起吃饭、一起喝茶、一起工作,可见二人关系非常亲密。他们是一生并肩作战的好伙伴,为我国国语运动作出了巨大贡献。回顾二人的交往主要集中在3个方面:一是二人不畏统治者,甚至与统治者相悖而行,合力创办《国语周刊》。该刊为我国第一份白话刊,在推动国语运动中起到了不可或缺的作用。二是二人合力推行注音符号。民国十七年(1928年),他们二人联名致函教育部长蒋梦麟:“汉字有一个大缺点就是有形无声,给它加上一个音标,实为今后之要务。”[7]民国二十二年(1933年),注音符号由教育部公布,规定小学教科书及儿童读物一律加注音符号,各种书籍杂志等印刷品,最低限度应于名称上加注音符号。三是一起编纂《中国大辞典》。黎锦熙和钱玄同在北平筹建中国大辞典编纂处,他们将之称为建设中国文字的总“粮台”。尽管后来因为抗日战争的爆发,《中国大辞典》最终并未编完,但在编纂过程中编纂组积累了宝贵的经验,并取得了一系列丰富的学术成果。

2.1.2 胡适赠书

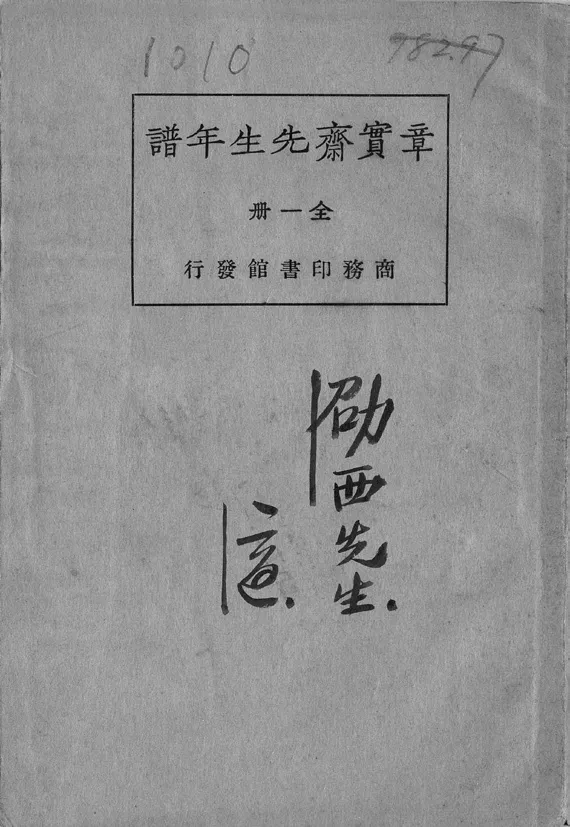

胡适赠给黎锦熙的书共有《尝试集》《神会和尚遗集》《章实斋先生年谱》。赠书均有胡适题赠。其中《尝试集》《神会和尚遗集》留有黎锦熙的批注或圈点。《章实斋先生年谱》为1922年商务印书馆发行,是胡适为章学诚所著的年谱。此书是一部开风气之先的作品,曾在学界引起了极大的反响。梁启超对该谱给予了高度评价:“如胡适之之实斋谱,不惟能撷谱主学术之纲要,(吾尚嫌其未尽) 并及时代思潮。凡此诸作,皆近代学术界一盛饰也。”杜维运说:“领导中国新学术之胡适于一九二二年继写《章实斋先生年谱》,章氏旦夕渐变为中国史学界炙手可热的人物。” 胡适赠送给黎锦熙,并在封面题字:“劭西先生,适。”(如图2所示)

图2 《章实斋先生年谱》封面书影

黎锦熙与胡适的交往最早可以追溯到1916年,1916年由黎锦熙发起并成立了“中华民国国语研究会”,大力宣传“国语统一,言文一致”。黎锦熙和胡适就是通过国语研究会认识的。胡适提倡白话文,倡导新文学革命,是20世纪新文化运动的领导者之一,为白话文的推广作出了突出贡献。对于黎锦熙所倡导的国语运动,胡适是非常支持的。远在美国的胡适得知成立了“中华民国国语研究会”后,寄来了用白话文写的明信片申请加入国语研究会。1919年教育部国语统一筹备会成立后,黎锦熙、胡适都出任了委员[8]。

黎锦熙的学生曾经将胡适《国语文学史》讲义排印出版。胡适后来在《白话文学史》自序中讲述出版《白话文学史》的缘由时提到:“我的朋友黎劭西先生在北京师范等处讲国语文学史时,曾把我的改订本增补一点,印作临时的讲义。我的学生在别处作教员的,也有翻印这部讲义作教本的。有许多朋友常常劝我把这部书编完付印,我也有这个志愿,但我始终不能腾出工夫来做这件事。去年[民国十六年(1927年)]春间,我在外国,收到家信,说北京文化学社把我的《国语文学史》讲义排印出版了,有疑古玄同先生的题字,有黎劭西先生的长序。当时我很奇怪,便有信去问劭西。后来我回到上海,收着劭西的回信,始知文化学社是他的学生张陈卿、李时、张希贤等开办的,他们翻印此书不过是用作同学们的参考讲义,并且说明以一千部为限。他们既不是为牟利起见,我也不便责备他们。不过拿这种见解不成熟,材料不完备,匆匆赶成的草稿出来问世,实在叫我十分难为情。我为自赎这种罪过起见,遂决心修改这部书。”[9]

民国十九年(1930年)12月17日适逢胡适40岁生日,黎锦熙还被邀请前往祝寿[10]。1935年下半年,黎锦熙为了配合“宋、元、明学术思想概论”的教学,请时任北京大学文学院长的胡适到北京师范大学来讲学,每周一讲,共四讲[11]。

1946年齐白石请胡适为其写传记,胡适完成了初稿,他觉得自己对齐白石家乡习俗了解不多,也不熟悉绘画和刻印,所以在完成初稿后将稿子交给黎锦熙进行补充。黎锦熙与齐白石为世交,熟悉湘潭一带的文物掌故,而且黎锦熙本人也通绘画和刻印。黎锦熙拿到稿子后,花了半年的时间对胡适的稿子进行了补充,增加了许多材料,《齐白石年谱》得以完成[12]。

此外,胡适的日记中还有一些关于黎锦熙的片段。胡适在1937年1月3日的日记中记道:“今日在假期中,故星期上午不见客。只见了黄子英、黎劭西、孙子书。”[13]1922年3月11日:“黎劭西来谈。中华书局现请劭西去考察中华的编译所,如我之考察商务编译所,故劭西来访问我的意见。中华大概有意请他去做主任。”[14]可见黎锦熙非常尊重胡适,请胡适为他拿主意。

2.1.3 杨树达赠书

杨树达将著作《老子古义》赠予黎锦熙,封面题:“《老子古义》邵西吾兄教 弟树达 十一.十一.廿四。”(如图3所示)

《老子古义》为杨树达运用诸子百家及史籍对《老子》进行的诠释,以便学者使用。此外,我们还收藏有杨树达赠送黎锦熙的多种书籍。分别为《跋后汉书集解》,1927年出版;《积微居文录》,1931年商务印书馆出版;《群书检目》,1934年北平好望书店出版,以上书籍均有杨树达墨笔题赠。

图3 《老子古义》封面书影

黎锦熙与杨树达同为湖南老乡,二人具体是从何时相识不见于文献记录,但黎锦熙曾于1913年任湖南省立第四师范学校历史教员,而同时杨树达在该校讲授国文法,1920年杨树达写的《“所”字的研究》一文中,就提到了二人1913年在湖南曾就文法问题进行讨论[15]。大约他们是那段时间相识的。

杨树达与黎锦熙的关系在1920年至1924年时比较亲密,在白吉庵先生整理的杨树达《积微居日记》中频繁提到:“一九二〇年八月二十九日晨六时到京,随访劭西(黎锦熙)…,午后劭西来,小坐。”“三十日 邀劭西领《中国语法纲要》奖金,劭西邀往益锅西餐馆午餐。”“卅一日 偕劭西至中央公园长美轩晚餐。”[16]由此可以看出二人来往颇多,一直到1924年全都如此。1920年杨树达初来北京,黎锦熙是他在北京为数不多的熟人,所以交往较多。黎锦熙侄子黎泽济所写的《积微翁回忆录非议时人》一文中提到“杨氏原与家锦熙叔相交颇洽,民十北京《晨报》登替易君左辩解启事,杨未征黎同意即代署名,可证交非泛泛。”[17]

因白吉庵的《积微居日记》只节选了1920年8月至1924年3月的日记。在这之后的二人交往情形通过查阅《积微翁回忆录》可以得知。

《积微翁回忆录》提及交游人物,均称字而不称名。民国十四年(1925年)后,对黎锦熙却直书其名。”[17]查《积微翁回忆录》“一九二五年 二月 偶遇汪一庵,见告教育部编审处改组,余任编审员… 访黎劭西,欲探究竟,不遇,归寓。”[18]17由此可推断至1925年二人关系还未发生太大变化。到了1933年5月19日记录:“黎锦熙送其所著文法书来,略一翻阅,引《史记·项羽纪》‘项伯则驰之沛公军’仍将‘军’字删去,昔年师范大学入学考试,渠以此为题,曾弄出一笑柄,至今不改,真不可思议也。”[18]50,此时对黎锦熙的称呼已经直呼其名,可见此时二人关系已经发生变化。后面《积微翁回忆录》中批评黎锦熙的记录还有许多条,似乎积怨颇深。直到1955年9月,杨树达到北京期间拜访黎锦熙“与峻同访黎邵西于成方街。”[18]291此时,他又称呼黎锦熙为邵西,可能此时二人关系又稍稍缓和吧。

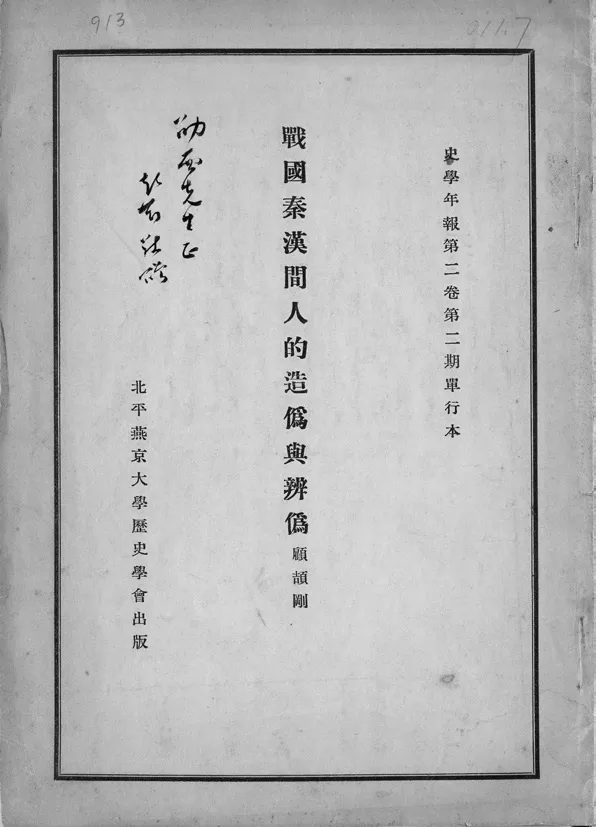

2.1.4 顾颉刚赠书

在这批赠书中有顾颉刚题赠的一共是三本,分别为:《古史辨》,扉页墨笔书“劭西先生评正 颉刚敬赠”;《州与岳的演变》,封面有顾先生墨笔题赠“邵西先生正 颉刚敬赠”;《战国秦汉间人的造伪与辨伪》,有顾颉刚墨笔题赠配题赠图片(如图4所示)。

图4 《战国秦汉间人的造伪与辨伪》封面书影

查阅《顾颉刚日记》,我们发现首次记录黎锦熙是在1925年5月3日。他在日记中记录到:“到万生园,为研究所恳亲会。二点许开,四点许散。晤黎劭西。”[19]卷1:614当时顾颉刚就职于北京大学研究所,黎锦熙当时任北京女师大国文系代主任。他们共同的朋友有钱玄同、魏建功、胡适等人,经常在一起吃饭论学。1925年后,顾颉刚的日记中经常出现关于黎锦熙的消息。

1959年,顾颉刚接受中央指示的《尚书》整理任务。顾颉刚请黎锦熙为其作《大诰》语法。他在1963年6月28日的日记中写道:“刘起釪来,同到黎劭西处,谈加入《语法》事。”[19]卷9:692黎锦熙很快就为顾颉刚完成了添加语法的工作。同年7月17日顾颉刚在日记中写道:“起釪来,送黎劭西《大诰语法》。”[19]卷9:699对于此事顾颉刚很是感谢黎锦熙。在黎锦熙逝世一周年之际,顾颉刚曾作《追怀黎劭西先生两绝句》一文来纪念黎锦熙先生:“平生风义忆当年,仓雅标音最擅专。为我殷勤谱周诰,壁中残字始成篇。先生尝助我作《尚书·大诰》语法图解。而后《周书》语法顿明。”[20]

1979年黎锦熙去世周年时,其女儿黎泽渝应文教资料简报编辑部之约,撰写《黎锦熙先生传略及年谱》。成稿后,黎泽渝请顾颉刚对该稿进行审阅补正[21]。这点在顾颉刚日记中也有所体现。1979年4月6日,他在日记中写道“黎泽渝来,送其父著述目录。……未成眠。看报。看黎劭西著述目录。”[19]卷11:643从这些信息我们可以了解到,黎锦熙一生和顾颉刚交往颇多,顾颉刚也是比较了解黎锦熙生平的人之一。

2.2 学生赠书

2.2.1 吴奔星赠书

在黎锦熙赠书中有吴奔星赠送的《职工业余学校中级适用语文课本》(1—6册),每一册封面均有吴奔星题赠“劭西师指正 学生奔星敬赠 五一年六月;劭西师教正 学生奔星敬赠 五一,六,八;劭西师指正 弟子奔星敬赠 五一,六,八;劭西师正 受业奔星敬赠 五一,六,八;劭西师评改 学生奔星敬赠五一,六,八;劭西师赐正 学生奔星敬赠 五一年六月八日”(如图5所示)。该书为吴奔星所著,1951年由北京市人民政府文教局工农教育处出版,作为职工业余学校的语文教材。此外中国国家博物馆图书馆还收藏有吴奔星赠送黎锦熙的《工农兵诗歌欣赏、朗诵和写作》一书,该书出版地、出版时间不详。扉页有著者墨笔赠言“劭西我师 赐教并问候您的健康 学生奔星五三,三,廿于苏州”。

吴奔星是黎锦熙先生的学生。吴奔星在《在向劭西师请教的日子里》[22]一文中记录到,三十年代初他考上国立北平师范大学国文系后,无力支付20元注册费,后在大哥的引荐下拜见国文系主任黎锦熙,请黎锦熙帮助解决经济困难。这是吴奔星和黎锦熙的第一次见面,黎锦熙非常赏识吴奔星的文言文功底,愿意用自己薪水作担保,让吴奔星暂缓交学费,顺利入学。以至于在多年以后,吴奔星感谢黎锦熙当年的慷慨捐助,黎锦熙却笑着说:“人情不是账,算账还不清。你记着就好了,记得比加倍偿还还好的多哇”。

图5 《职工业余学校中级适用语文课本》封面书影

在上大学的日子里,吴奔星经常到黎锦熙家里请教,是黎锦熙启发他走上了学术论坛的道路。在国立北平师范大学读书期间,黎锦熙认为吴奔星有古典文学基础,让他利用课余时间为北平师范大学研究所标点《二十四史》中的魏晋南北朝及隋唐几部史书。如此一来,吴奔星不仅能够提高学术水平而且还能够获得微薄报酬,贴补生活,可见黎锦熙对吴奔星爱护有加。

抗战期间黎锦熙和吴奔星一个在西北,一个在东南,但书信往来,从未间断。抗战胜利后,他们在南京多次相见,吴奔星之子吴心海在《关于黎锦熙吴奔星等唱和诗作的补正》一文中刊登了吴奔星1948年3月14日手书的与黎锦熙唱和诗及附志中记录了吴奔星陪同黎锦熙与夫人贺澹江由南京前往苏州参加“大众传播”委员讨论会的细节。

1951年吴奔星应聘离开北京到南方任教时,黎锦熙还作了一首诗为其饯行:

一家七口,知名吴教授,

三心二意,东西南北瞅,

五颜六色,看中就占有,

四通八达,处处皆朋友,

十拿九稳,先干饯行酒[23]。

虽为一首戏言诗,但不难看出诗中饱含了黎锦熙对吴奔星不舍的情怀,也对吴奔星的前途充满了祝福。此后师徒二人聚少离多,但吴奔星向黎锦熙的请教却一直没有中断过,直到黎锦熙逝世。据吴心海所作《吴奔星先生年表》记录,吴奔星两次到北京探望黎锦熙,一次是1964年夏,并和黎锦熙一家人在国泰照相馆照相。另一次是1973年,61岁的吴奔星以看病名义得到当地“革命委员会”批准,赴京探望恩师黎锦熙,并住在黎锦熙家[23]。

1978年,黎锦熙在北京逝世,吴奔星还从徐州赴京奔丧,行最后的弟子礼。

2.2.2 孙楷第赠书

《日本东京、大连图书馆所见中国小说书目提要》是孙楷第于民国廿一年(1932年)赠予黎锦熙的,封面墨笔题“呈 劭西师纠谬 受业 孙楷第二一,八,十六”(如图6所示)。此书包括《日本东京所见中国小说书目提要》6卷和《大连图书馆所见中国小说书目提要》1卷两部分。分别著录孙楷第1931年赴日本东京所见的图书馆和私人所藏的中国通俗小说,以及由日本回国途中在大连满铁图书馆所见日本人大谷氏捐赠的中国通俗小说,为中国通俗小说目录史奠定了基础。

图6 《日本东京、大连图书馆所见中国小说书目提要》封面书影

孙楷第与黎锦熙先生相识是在1922年。孙楷第求学于北平师范大学,黎锦熙为其教授国语课。在此期间,他们经常讨论现代白话和古语相通的问题。黎锦熙很欣赏孙楷第的才华,认为孙楷第搞训诂,不仅通古文字,也通俗文字[24]。由此可见孙楷第进行小说书目研究,一方面与自幼形成的阅读兴趣有关,另一方面黎锦熙可以说是引路人。在《中国通俗小说书目》中孙楷第曾作序:“楷第幼耽异闻,长嗜说部。及入北平师范大学,学目录学于守和先生,习而悦之,遂有志于撰作。于时,劭西先生亦在师大讲贯,间以谈䜩,语及斯旨。先生因谓:清修《四库提要》,去取未公。其存目之中,即多佳著;正书所录,亦有具臣。又不能收南北曲,仅以《顾曲杂言》、《钦定曲谱》、《中原音韵》三书附诸集部。小说则贵古而贱今,唐以后俗文概不甄录。虚争阀阅,只示偏窄。今欲补其缺略,宜增通俗小说及戏曲二部。戏曲如静安《曲录》,搜采略备,唯通俗小说仍无人过问。此可乃也。当时悦怿,深味斯言。惜不久离平,未及着手。民国十八年,服务中国大辞典编纂处,遂奉命纂辑”[25]6-7。

黎锦熙认为中国不乏有许多优秀的通俗小说,但因历史原因导致通俗小说书目这块仍旧是个空白,孙楷第自身具有优势,可以先从小说书目着手整理。1928年孙楷第毕业后来到“中国大辞典编纂处”,当时黎锦熙任编纂处的总编辑,将孙楷第分配在搜集组工作,主要负责搜罗唐宋以来用近代语写成的文学作品,如诗、词、散曲、白话小说、歌谣、俗谚以及佛家及儒门之语录、书札,以及现代语体书报等专籍中的词句。孙楷第在搜集史料过程中积累的丰富经验,为编纂小说书目打下了基础。

1933年1月,孙楷第辑录的《中国通俗小说书目》即将出版时,黎锦熙为该书作序,称赞该书“振近代语之宏纲,破著录届之天荒也”[25]卷首。此外师徒二人还一起编校了《西厢记曲文辑雍熙乐府本》,黎锦熙请孙楷第为此书作序,由立达书局出版。

2.3 晚辈赠书

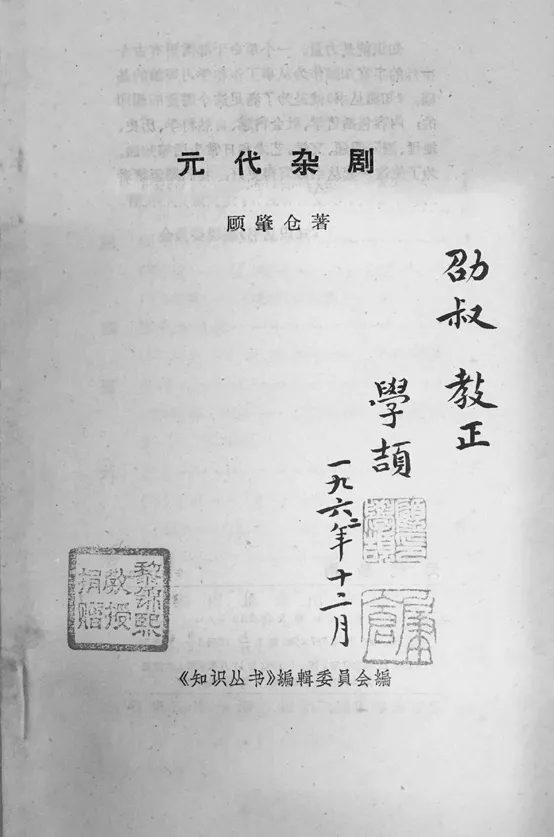

2.3.1 顾学颉赠书

《元代杂剧》是顾学颉赠予黎锦熙的,封面题:“劭叔教正 学颉 一九六二年十二月”(如图7所示)。顾学颉与黎锦熙亦师亦亲,顾学颉1934年考入国立北平师范大学中文系,当时黎锦熙为文学院院长,顾学颉的勤奋用功让黎锦熙颇为赏识。在黎锦熙到西北大学、西北师范大学任教时,顾学颉一同前往任教。后来黎锦熙还将本家侄女黎靖介绍给顾学颉为妻,这样他们的关系就由师生、同事变为了姻亲。解放后,他们又一同回到北京,经常讨论学术问题。顾学颉在《黎锦熙传略》一文中提到:他们谈话的内容,多半是黎锦熙新近对某问题研究的见解、成果或新出版的著作,以及顾学颉新编写的书籍,可以说顾学颉取得的成绩饱含黎锦熙的指导和鼓励[26]。

图7 《元代杂剧》封面书影

2.3.2 张舜徽赠书

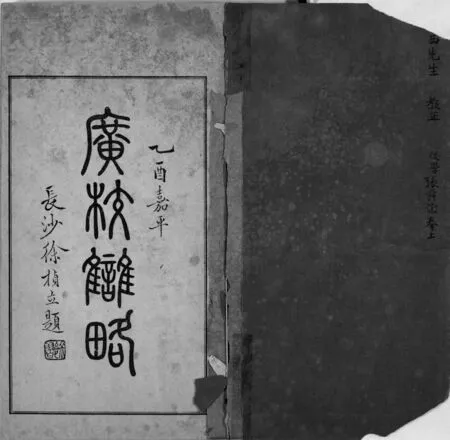

《广校雠略》是张舜徽早期的代表作之一。此本为1945年壮议轩自刻本(如图8所示)。半叶12行,行35字,白口,四周双边,单黑鱼尾,版心下印“壮议轩自刻本”。封面内有作者墨书:“劭西先生 教正 后学张舜徽奉上”。对于此书,黎锦熙在封面墨笔题写了书名,并书:“卅七年五月著者赠劭西”,钤有“锦熙鉴藏”白文方印。书中有经黎锦熙批阅的墨迹。

黎锦熙和张舜徽为湖南老乡。张舜徽18岁那年,到北京求学住在四姑夫余嘉锡家中。余嘉锡时任辅仁大学教授,并在北京大学、师范大学各校教授目录学,与黎锦熙素有来往。余嘉锡为张舜徽引荐了黎劭西,二人初次相识。1981年,70岁的张舜徽撰《湘贤亲炙录》回顾自己平生学术之路,“而吾湘前辈若杨树达、黎锦熙、骆鸿凯诸先生,咸任教各大学,舜徽以同乡后进,时往请教,往来尤密。”可以看出张舜徽和黎锦熙来往较密[27]345。

图8 《广校雠略》封面书影

1946年秋,张舜徽受聘兰州大学中文系教授。刚辞去西北师范学院院长的黎锦熙发函给新任校长,建议聘张舜徽兼任西北师范学院中文系教授。黎锦熙在信中高度评价了张舜徽。此后张舜徽每每因事入京,都要去拜访黎锦熙。黎锦熙也将自己的《廿年纪事诗存》送给张舜徽鉴赏。张舜徽在与黎锦熙交往过程中受到熏陶和指教,拓展了视野,增长了见识,学问大有长进[27]353。

3 结语

黎锦熙一生友朋遍天下,桃李遍寰宇。这一切缘于黎锦熙的平易近人,和蔼可亲。虽为大家,但从未以大家自居,不遗余力地帮助每一个人。黎锦熙对待同辈坦诚相待、重情重义;对待青年学者爱护有加,鼓励学生创作、研究,知人善任;对待贫困的学生助之膏火,务必使其成才,为我国培育出一代又一代的语言学家、文字学家,为人敬服,使人敬重。本文中所涉及到的题赠书仅为中国国家博物馆图书馆收藏黎锦熙题赠书目中的一小部分,关于黎锦熙更多的赠书在广度和深度上有待继续研究。