科技创新制作在电磁感应教学中的应用

王欢 杨英

摘 要:电磁感应章节一直是高中物理教学中的难点,因为电磁感应过程是微观过程,抽象且难以理解。笔者自制 “无线充电电动小车”和“火花间隙特斯拉线圈”,并在教学过程中进行现象演示,让学生能更加直观地感受电磁感应的产生过程;同时,学生通过观察,可以将电磁感应的应用延伸到无线充电及传输电能等领域,从而提高学生对于科技制作的兴趣,紧扣物理学科核心素养,体现物理源于生活、高于生活的理念。

关键词:电磁感应;无线充电;特斯拉线圈;物理核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2019)6-0064-4

电磁感应知识是高中《物理3-2》的核心内容,如何更好地运用相关教学策略进行教学一直是教师研究的重点。很多对于电磁感应教学的研究都集中在教学方法上,如郭丽艳在文章《高中物理教学中电磁感应相关知识的融入教学方式》[1] 和柳永梅在文章《高中物理中电磁感应的教与学》[2]中都对此进行了相关研究。而物理学是一门以实验为基础的学科,任何理论都是建立在实验的基础之上展开的。因此,在物理教学研究中,有关物理实验部分的研究是不可或缺的。

本文主要针对电磁感应知识的实际应用,自制创新科技作品“无线充电电动小车”和“火花间隙特斯拉线圈”,并运用到物理教学过程中,以此激发学生的学习兴趣与科技创作的兴趣。

1 无线充电电动小车

1.1 设计思路及原理

中学物理教学过程中有关电磁感应的教学非常抽象,学生难以理解。教材中所涉及到的演示实验主要通过观察电流计是否偏转来判断是否有感应电流的产生[3],实验不够丰富。如果教师在教学中能够将抽象的知识变成具体的实物演示,通过对实验现象的讲解,进而回到知识教学中,学生便能更好地掌握概念。在此思路的指导下,笔者制作了无线充电电动小车,其中无线充电部分正是运用的电磁感应相关知识。

无线充电电动小车主要分为无线充电部分和电动小车部分,无线充电采用的是电感式无线充电技术,使小车不直接接通电源也可充电启动。图1是系统总体设计框图,系统主要使用STM8单片机来控制电路,并制作成PCB线路板,通过电路设计与预设程序控制继电器实现超级电容在充电模式与放电模式间的自动切换,并使用OLED显示屏显示充电倒计时。通过电磁感应无线电能传输方式使超级电容储存电能,经DC-DC转换器升压后给电动车供电,小车即可启动[4]。

电感式无线充电技术是一种基于电磁感应原理的无线充电技术,即通过发射部分的振荡源产生周期性连续变化的电流,电流通过发射端线圈(初级线圈),从而使线圈周围产生周期性连续变化的磁场,通过感应,接收端线圈(次级线圈)的磁通量发生变化,使得接收端线圈产生电流,完成电能的无线传输[5],原理如图2所示。

1.2 小车结构与制作

1.2.1 结构

该装置分为两个部分,一是无线充电部分,主要由STM8单片机最小系统、OLED显示屏、无线充电模块(发射端)、初级线圈构成,如图3所示;二是电动小车部分,主要由次级线圈、无线充电模块(接收端)、超级电容、DC-DC转换器、小型电动机、车轮构成,如图4所示。

1.2.2 制作要点

第一步,制作小车:使用塑料板作为骨架,提前在车轴上装上齿轮,将小车的四轮组装好,再安装上电机,完成后连接电源测试小车能否正常运转。

第二步,安装供能模块:按照功能设计,将次级线圈、无线充电模块(接收端)、超级电容、DC-DC转换器等焊接在一起,注意接线预留足够长度,再将其安装到小车上,并将DC-DC转换器的输出端与电机输入端焊接在一起。

第三步,制作无线充电部分:按照功能设计,将STM8单片机最小系统、OLED显示屏、无线充电模块(发射端)、初级线圈、开关等焊接在一起,再将其简易固定在塑料板上。

第四步,程序编写:编写程序实现单片机对继电器以及OLED显示器的控制,进而实现超级电容在充电模式与放电模式间的自动切换与OLED显示屏显示充电倒计时。

第五步,程序载入与调试:将编写好的程序载入单片机,将系统连接电源,测试整个系统功能是否正常,无误后,固定好无线充电部分,制作完成。

1.3 小车演示与操作

先将电动小车放置在无线充电板上,如图5所示。注意小车上的次级线圈要放置在无线充电板的初级线圈正上方,使其正对面积最大,电能传输效果才最好。随后打开充电板上的开关,开始进行充电,由于提前设定的充电时间是60 s,于是OLED显示屏上显示时间倒计时,充电结束小车即可启动。

1.4 在电磁感应教学中的应用

本实验可在学习“探究感应电流产生条件”时作为新课引入,从而调动学生的好奇心,引发学生思考并埋下伏笔。通过课堂的深入学习,最后再解释无线充电的原理,巩固新课程的教学,让学生在“玩耍”中掌握新知識。

本实验的优点在于能引发学生的探究兴趣,在课堂的实际演示过程中,学生也确实表现出极大的好奇心,尤其是喜爱汽车模型的男同学。而充电底座的线圈和电动小车的线圈没有直接接触,却能传导电能,使电动小车带电并行驶,更是打破了学生的传统认识,学生纷纷疑惑,想要一探究竟。

2 火花间隙特斯拉线圈

2.1 设计思路和原理

在传统教学中,涉及到课外拓展知识时,教师更多的只是简单地给学生举一些生活中的例子,不重视知识的延伸与应用。教师平时授课时大多只在新课引入和知识讲解时配合使用教具,忽略了知识点的应用环节,导致学生对知识点理解不透彻。由此,在学习完电磁感应这一章节过后,笔者查阅相关资料,选取并自制了火花间隙特斯拉线圈作为本章知识的拓展运用,巩固学生对物理概念和规律的理解。

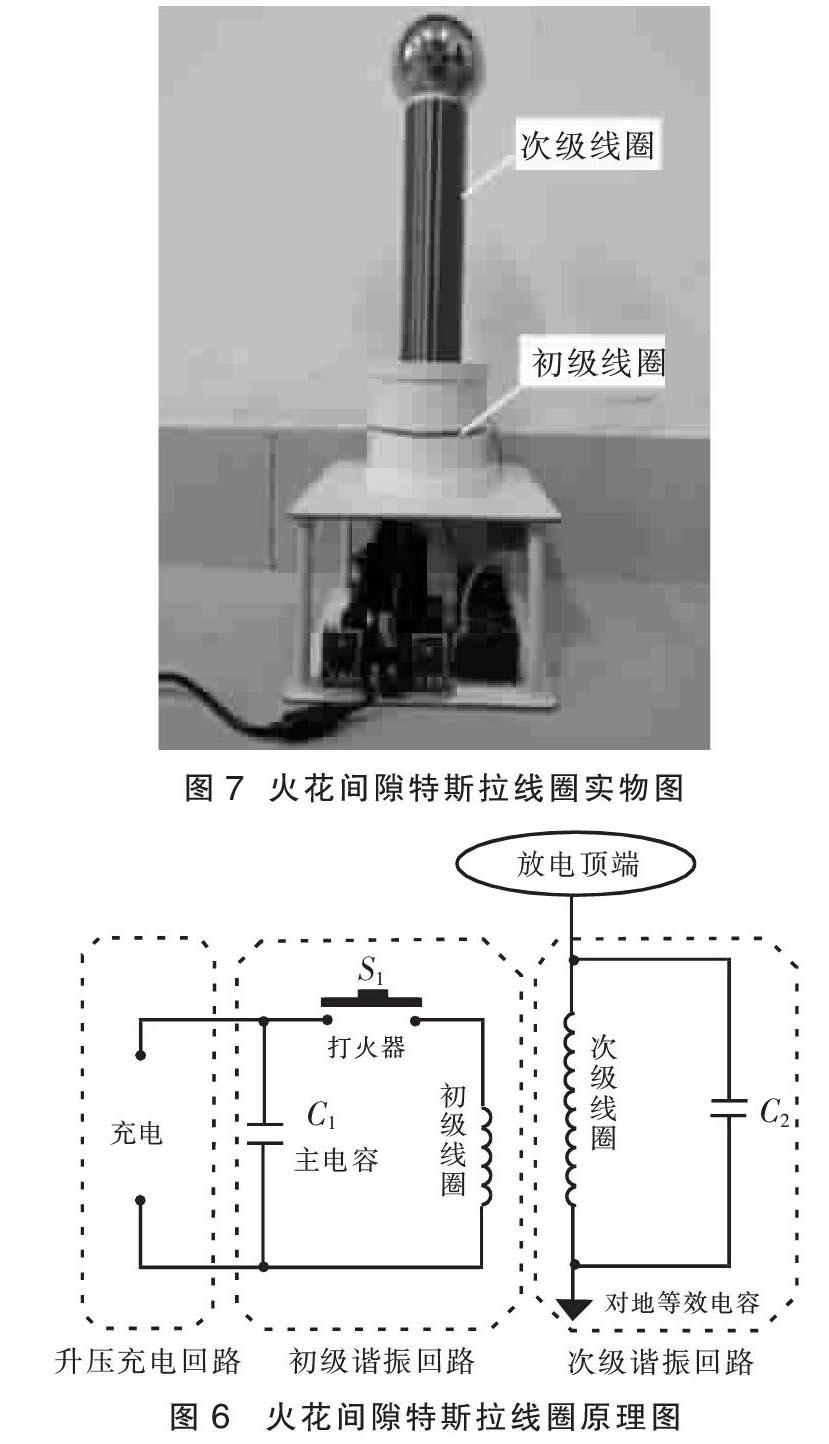

特斯拉线圈实质是一种使用电磁感应原理运作的变压器,这里制作的是比较典型的小型火花间隙特斯拉线圈。它是由变压器、电容阵、打火器、初级线圈、次级线圈、放电顶端等组成。图6是自制的火花间隙特斯拉线圈的原理图,其主要包含三个部分:升压充电回路、初级谐振回路、次级谐振回路。其原理是利用变压器给普通电压升压,给主电容充电,当电压达到打火器阈值时,打火器击穿空气打火,初级谐振回路形成,初级线圈通过电磁感应向次级线圈传输能量, 次级回路随之振荡,放电顶端电压逐渐升高,最终使周围空气电离形成电弧[6]。当两级回路中能量损耗到达一定程度时,打火器断开,重新对主电容充电,如此往复。

2.2 结构与制作

2.2.1 结构

火花间隙特斯拉线圈制作成品如图7所示,下方由ZVS驱动板、高压包、电容阵、打火器等组成,并由木质的上下底板、柱子相连接。一个直径较大的塑料管固定在上木板,塑料管周围缠绕初级线圈;内部放置直径较小的塑料管,周围缠绕匝数较多的次级线圈,顶端放置金属球。

2.2.2 制作要点

第一步,制作次级线圈:选取一个尺寸合适的PVC管作为轴芯,选择合适规格的漆包线进行缠绕,记录匝数,再刷上绝缘漆,制作完成后计算其电感,并用万用表检验。

第二步,制作放电顶端:选择一个大小合适的金属球,计算其对地等效电容,并用万用表检验,再将其焊接安装到次级线圈顶端。

第三步,设计初级线圈:选取尺寸合适的PVC管作为轴芯,选择合适规格的漆包线缠绕1到2匝,并计算其电感,注意预留足够长度,以便于调谐。

第四步,电容阵设计与制作:根据次级线圈电感与放电顶端的对地等效电容计算电路的谐振频率,再根据初级线圈电感计算出所需要的主电容大小,由此设计电容组,并焊接制作,注意选择合适耐压值的电容器。

第五步,制作升压电路:根据相应原理焊接出ZVS驱动板,再对高压包进行处理,将ZVS驱动板与高压包进行绕接。

第六步,安装与调试:按照电路图将各部分焊接组合在一起,将次级线圈下端接地,反复确认所有接线,待无误后通电测试。根据现象对打火器、初级线圈进行调试,直至打火器正常工作,整个电路达到谐振,产生电弧,注意所有调试均要断电进行。

2.3 实验演示与操作

2.3.1 尖端放电现象

接通电源,电流先经过变压器升压,电容充电,当电压达到一定程度后,打火器之间的空气电离,并伴随打火器的噪音,放电顶端将会电离周围的空气,尖端放置的铁球周围产生电弧,如图8,电弧与微型闪电类似,学生可以明显观察。

2.3.2 隔空点亮灯管

手持日光灯管,靠近放电顶端的电弧,即可点亮灯管,如图9。在学生的传统意识中,灯管只有在接通电源的情况下才能被点亮,而隔空点亮灯管无疑会引起学生巨大的探索兴趣。教师随后向学生解释灯管被点亮的原因,正是由于灯管内的水银蒸汽和少量的惰性气体被次级线圈周围强电场电离,使灯管在未接通电源时能被点亮。

2.4 在电磁感应教学中的应用

本实验可用于“变压器”和“自感与互感”的教学中作为拓展实验来演示,在学习完新课过后,通过展示本实验,引导学生思考涉及到的物理知识并巩固新课的学习。而由于其中一些原理涉及到更深层次的学习,教师可将此内容作为学生课后的拓展作业,有兴趣的学生可以自行查阅相关资料进行了解。

本实验装置在演示过程中现象明显,能激发学生的好奇心和探究欲,使学生印象深刻。本设计所展现的放电现象和隔空点亮灯管现象不仅可以达到演示效果,还能使学生参与其中。同时,仪器的原理、仪器的制作过程也蕴含丰富的物理知识,它们不仅可以在物理教学课堂上展示,也可以在科普教学中用。

3 总结与展望

本文所呈现的两个创新作品尽管制作起来较为困难,但在实际运用中却能起到非常好的教学效果。笔者在实习期间讲到此部分新课时,将仪器带到教室进行演示,在小车动起来或者灯泡被点亮时,学生一片惊呼,纷纷凑上前来观看,想要一探究竟。而老师随后提出问题,“无线充电和隔空点灯的原理是怎样的?”学生结合新课的学习内容就能对其进行解释。

无线充电的仪器虽然在生活中很常见,但是学生实际接触其本质原理的机会却很少,并且无法观察到其内部的结构,不能直观地感受到其中的物理过程。通过向学生展示充电过程以及其具体的内部结构,从而引发学生的好奇心和探究欲。并且有兴趣的学生可以课后自己动手设计并制作此类的科技创新作品,提高学生的动手能力,使学生边动手边加深对知识的理解。将物理教学与生活中一些常见的物品结合起来,更能体现“生活处处有物理”的理念。

参考文献:

[1]郭麗艳.高中物理教学中电磁感应相关知识的融入教学方式[J].亚太教育,2016(21):66-68.

[2]柳永梅.高中物理中电磁感应的教与学[J].现代阅读(教版),2013(4):184.

[3]张大昌.普通高中物理课程标准实验教科书物理选修3-2[M].北京:人民教育出版社,2016:5-7.

[4]刘恒宇,宋金鑫.基于无线充电的超级电容电动小车设计[J].产业创新研究,2018(8):61-62.

[5]王光宇.浅析无线充电技术的主要分类及应用现状[J].中国新通讯,2018,20(18):99-100.

[6]李明谦.火花间隙特斯拉线圈的制作[J].技术与市场,2014,21(9):28-30.

(栏目编辑 张正严)