基于信息不对称的网课购买感知风险影响因素研究

吴铭德 周溪召 陈慧

摘要:为了研究消费者网络购课的影响因素,本文从信息不对称的角度入手,探究了交易过程中信息不对称与消费者感知风险的关系,感知风险对消费者网络课程购买意愿的影响程度。根据有关调查和研究提出研究假设,并运用问卷实证分析的方法对其进行检验和修正。结果表明,商品的信息暴露程度、买方信息获取和决策能力和对卖家的信任程度与网络购课各维度感知风险之间存在负相关关系;消费者对网上购课各维度风险的感知与其最终购买意愿之间存在负相关关系。

关键词:信息不对称;网络教育课程购买;感知风险;购买意愿

引言

“感知风险(perceivedrisk)”的概念是由RaymondA.Bauer从心理学引入到市场营销领域的,并用来研究消费者一系列的消费行为,他认为感知风险主要由两个方面构成:决策结果的不确定性和错误决策后果的严重性;Kotler指出,消费者改变、推迟或取消购买决策在很大程度上是受到感知风险的影响。HuigangLiang,YajiongXue认为消费者在购物行为中对卖家机会主义行为的担忧和感到信息不对称会引起他们的风险感知。

感知风险是消费者无法确定购买结果好坏时的不确定性感觉和错误购买决策时的严重性感觉。感知风险不完全等同于客观风险,如果客观风险没有被消费者感知到,就不会对消费者的购买决策产生影响。国内外缺少将感知风险的前因和后果结合起来分析的研究,而只有将感知风险的前因后果结合起来一起研究并应用到具体的领域行业才能对感知风险有更深的了解。

在网络购课中,消费者的购买方式和支付方式等较传统线下授课有很大的区别,它具有更大的不确定性。探究消费者在信息不对称情况下感知风险对网络课程购买意愿的影响很有必要,但目前国内缺少网络购课感知风险的相关研究,因此本文,就消费者网络购课行为中交易双方信息不对称的视角探讨了感知风险与信息不对称、消费者购买意愿的关系,并通过实证研究给出相应的建议,促进网络授课行业的健康、快速发展。

1、理论基础

1.1感知风险

Stone&Gronhaug(1993)将感知风险归纳为6类,分别是财务风险、产品风险、功能风险、身体风险、社会风险、时间风险。这六类感知风险对总体风险的解释度达到了88.8%。在网络购课中,由于网络购物与传统购物模式的不同,消费者感知风险的维度也产生了相应的变化。本文通过阅读相关文献并结合中国网络购课的真实调查情况,将感知风险的维度划分为四类:绩效风险、社会风险、经济风险、隐私风险。绩效风险,又称质量风险,是指消费者购买的视频质量和效果达不到消费者的预期水平,且在售后服务中也不能得到相应地解决而损害消费者的合法权益。社会风险指消费者购买的视频不被其他社会成员认可。经济风险指网络购课时经济损失的可能性。隐私风险指消费者网上购课时提供给卖家的个人信息被卖家非法泄露或非法使用的可能性。

感知风险提出至今,很多学者基于解决具体问题的需要,提出了不同的感知风险值测量模型。Cunningham(1967)最早用结果的危害性和损失的不确定性相乘来确定感知风险值,提出了双因素模型。Peter&Tarpey(1975)提出了以下的測量模型:OPR=2;_PLijXILj,其中,OPR;为对品牌j的总体感知风险;PLj为购买品牌i发生i损失的可能性;ILj为购买品牌j发生i损失的严重性;n为感知风险的维度。

在上述模型中,很多学者在研究感知风险时采用的是Peter和Tarpey所提出的测量模型,而该模型的可靠度和有效性也在相关学者一次次的实验的应用中得到了验证。本文研究将采用该种感知风险测量模型。

1.2信息不对称

MichaelSpence,GeorgeAkerlof提出的信息不对称理论论述了信息在交易双方之间的不均匀分布或者某方的不完全性对市场交易行为的重要影响。信息不对称主要有三方面内容:第一是市场交易中交易双方所获得和掌握的信息处在一个不均衡的状态;第二是交易双方都没有完全获得所有信息;第三是交易双方清楚的知道各自在信息占有方面的相对地位。

虽然,信息不对称在各种交易中无处不在,但在不同的交易产品和交易市场下又各有不同的表现形式。与传统授课方式相比,具体表现在:一是网络购买课程时消费者所得到的网络课程信息完全由卖家提供,如果卖家造假,消费者的权益很难得到保护;二是网络购物相关法规实现难度大。与传统的教育市场相比,网络课程的交易对象非常广泛,受害方利益受到损失时很难得到相应的赔偿;三是网络评价的主观性。消费者在观看教学视频后很少会对视频提供方做出公正合理的评价;四是由于知识的可传播性,很多盗版或者残缺的教学视频在网络上流传,增加了交易双方事前和事后的信息不对称程度。

这种信息的不对称会导致很多不合理问题,可以根据时间进行划分,交易完成前称为逆向选择问题,交易完成后称为道德风险问题。我们不妨假设视频提供方为教师本人,购买方为学生,以学生在网上选择并购买教师发布在网络上的教学视频为例来说明这两个问题。

所谓“逆向选择”(adverseselection),是指某一市场上,由于交易双方占有信息的不对称,掌握信息多的一方在交易过程中往往比掌握信息少的一方占有利地位,从而使该市场上的劣质品排斥优质品的现象。交易双方想要解决逆向选择问题必须要满足下面三个条件:一是教师(卖家)将视频的真实情况,如内容、质量、适合学习群体等,真实地展现给学生;二是学生能通过某种网络渠道或现实渠道接收到教师对视频的评价信息;三是学生在接收到视频评价信息后能正确地作出判断,并对视频做出合理评估从而进行购买决策。在网络环境下,信息的获取变得相对简单,学生可以在网上获得大量未处理的原始信息,但由于网络的不确定性和较大的信息干扰性,消费者很难正确合理地评估所掌握的信息。在这两种变化的相互调节下,学生想要正确得到教学视频的真实信息反而变得更加困难,与传统线下购买课程行为相比线上交易双方的信息不对称程度进一步扩大。

道德风险又称“道德危机”。在委托代理问题(principal-agentproblem)中,道德风险指经济代理人为了使自身得到的利益最大化而损害委托人或其他代理人利益的行为。我们可以将教师视为代理人,学生视为委托方。由于网络监管难度较大,受害者的权益很难得到保障,在交易结束后,卖家很可能会为了自身利益而违约,从而损害消费者的合法权益。这些都属于交易双方因为事后信息不对称导致的道德风险问题。

2、研究技术路线和方法

2.1研究假设

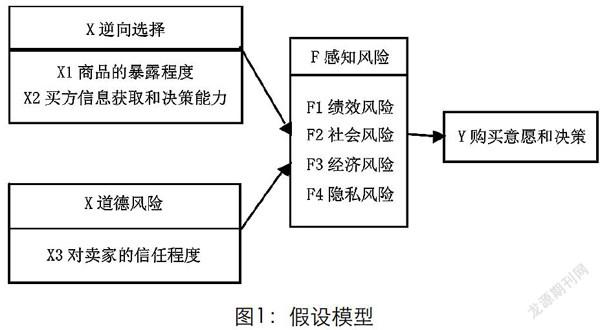

交易双方信息不对称是消费者对购买网络教学视频产生感知风险最重要的原因,消费者缺乏相关视频的信息和购物经验就会导致感知风险的上升。网上购买视频的虛拟性和买卖双方在交易时身份的不真实性也致使信息不对称程度地加剧。而信息不对称根据发生的时间不同又分为逆向选择问题和道德风险问题。基于这两个问题,本文做出以下研究假设,如下:

H1:视频的信息暴露程度与总体感知风险之间呈现负相关关系;

H2:买方的信息获取和决策能力与总体感知风险之间呈现负相关关系;

H3:对卖家的信任程度与总体感知风险之间呈现负相关关系;

H4:总体感知风险与买方最终购买意愿之间呈现负相关关系

在原研究假设的基础上,为了研究信息不对称与具体四个维度感知风险的关系,本文将表1中的假设细分如下:

H1-1:视频的信息暴露程度与绩效风险呈现负相关关系;

H1-2:视频的信息暴露程度与社会风险呈现负相关关系;

H1-3:视频的信息暴露程度与经济风险呈现负相关关系;

H1-4:视频的信息暴露程度与隐私风险呈现负相关关系;

H2-1:买方的信息获取和决策能力与绩效风险呈现负相关关系;

H2-2:买方的信息获取和决策能力与社会风险呈现负相关关系;

H2-3:买方的信息获取和决策能力与经济风险呈现负相关关系;

H2-4:买方的信息获取和决策能力与隐私风险呈现负相关关系;

H3-1:对卖家的信任程度与绩效风险呈现负相关关系;

H3-2:对卖家的信任程度与社会风险呈现负相关关系;

H3-3:对卖家的信任程度与经济风险呈现负相关关系;

H3-4:对卖家的信任程度与隐私风险呈现负相关关系;

H4-1:绩效风险感知程度与买方最终购买意愿之间呈现负相关关系;

H4-2:社会风险感知程度与买方最终购买意愿之间呈现负相关关系;

H4-3:经济风险感知程度与买方最终购买意愿之间呈现负相关关系;

H4-4:隐私风险感知程度与买方最终购买意愿之间呈现负相关关系。

2.2假设模型设计

在上述理论和假设的基础上,本文根据四类研究变量(逆向选择问题,道德风险问题,感知风险,消费者购买意愿和决策)之间的关系,建立了以下模型,如图1所示,为了加强研究的针对性,本文不将消费者个人的特征引入模型中。模型中将信息不对称(X)分为逆向選择和道德风险两方面考虑,分别包含商品的暴露程度(X1),买方信息获取和决策能力(X2)和对卖家的信任程度(X3),将感知风险(F)分为绩效风险(F1),社会风险(F2),经济风险(F3)和隐私风险(F4),这些因素综合影响消费者购买意愿和决策(Y)。

2.3问卷设计及数据预处理

本文通过问卷调查的方式对上述假设模型进行实证检验。调查问卷基于国外已有的成熟问卷再结合我国网络课程购买市场上的影响因素进行设计。由于网络课程兴起的时间较短,消费群体主要集中在在校大学生,研究生和刚毕业的大学生上,这一类消费者思维比较活跃,接受新鲜事物的能力较强,因此本研究的调研对象主要以大学校园和刚出社会的大学生为主,这能有效地反映国内市场上网络课程购买消费者的总体特征。

本研究的研究对象必须满足一个条件,即调查对象必须购买过网络课程或有购买意愿,为了保证问卷调查的合理性,本研究的问卷分为线上调查和线下调查两种方式进行,其中网络调查问卷和线下调查问卷分别发放165份和150份。一共回收了300份问卷,回收率达95.2%。在进行数据预处理之后,排除没有购买过网络课程并且也没有购买意愿的问卷和无效问卷,最终得到可供分析的问卷样本数为261份。

3、数据分析和假设检验

3.1信度和效度检验

为了检验问卷的可靠性和稳定性,研究采用SPSS24.0对261份问卷进行可靠性分析,得到克朗巴哈系数(Cronbach’Sa)为0.892。信度系数大于0.8,说明调查问卷的信度较高,用此问卷分析的结果比较可靠。

本文通过运用SPSS24.0的探索性因子分析对问卷进行效度检验。对信息不对称变量下进行因子分析,可得显著性水平为0.000,巴特利特球形度检验结果显著,且KMO值为0.877,表明适合做因子分析。利用主成分分析法可以提炼出三个特征值大于1的因子,并用方差最大法对这些因子进行正交旋转,得到三个最终因子分别为:商品的信息暴露程度X1,买方的信息获取和决策能力X2,对卖家的信任程度X3。这三个因子的解释度达到72.1%。对感知风险变量下的7个题项进行因子分析,可得显著性为0.000,巴特利特球形度检验结果显著,且KMO值为0.914,适合做因子分析。利用主成分分析法提炼出四个特征值大于1的因子,并用方差最大法进行正交旋转,可以得到四个最终因子分别为:绩效风险F1,社会风险F2,经济风险F3,隐私风险F4。这四个维度因子的方差贡献率达到74.7%。对购买意愿变量下的3个题项进行因子分析,可得显著性为0.000,巴特利特球形度检验结果显著,且KMO值为0.834,表明适合做因子分析。利用主成分分析法可提炼出一个特征值大于1的因子为购买意愿Y。该因子的解释率为72.7%,表明该因子对购买意愿的解释较好。

3.2假设检验

信息不对称(X)对绩效风险(F1)的回归分析。通过方差分析(ANOVA),得到显著性为0.000小于0.05,说明回归模型具有统计意义,回归效果显著,模型确定的线性关系显著成立。根据信息不对称对绩效风险影响的模型系数表,可以得到回归方程:F1=23.149-2.624X1-1.934X2。回归方程显示,X1和F1为负相关关系,假设H1-1成立。X2和F1为负相关关系,假设H2-1成立。在回归模型中,变量X3对卖方的信任程度没有进入方程,表明X3与F1之间的相关性并不显著,假设H3-1不成立。

信息不对称(X)对社会风险(F2)的回归分析。通过方差分析,得到显著性P值为0.000小于0.05,说明回归模型具有统计意义,回归效果明显模型确定的线性关系较为显著成立。根据信息不对称对社会风险影响因素的模型系数表,可以得到回归方程:F2=23.515-1.720X2-1.920X1-1.178X3。回归方程显示,X2和F2为负相关关系,假设H2-2成立。X1和F2为负相关关系,假设H1-2成立。X3与F2为负相关关系,假设3-2成立。

信息不对称(X)对经济风险(F3)的回归分析。通过方差分析(ANOVA),得到显著性为0.000小于0.05,说明回归模型具有统计意义,回归效果显著,模型确定的线性关系显著成立。根据信息不对称对经济风险影响的模型系数表,可以得到回归方程:F3=19.411-1.655X2-1.596X1。回归方程显示,X2和F3为负相关关系,假设H2-3成立。X1和F3为负相关关系,假设H1-3成立。在回归模型中,变量X3对卖方的信任程度没有进入方程,表明X3与F3之间的相关性并不显著,假设H3-3不成立。

信息不对称(X)对隐私风险(F4)的回归分析。通过方差分析(ANOVA),得到显著性P值为0.000小于0.05,说明回归模型具有统计意义,回归效果显著,模型确定的线性关系显著成立。根据信息不对称对隐私风险影响的模型系数表,可以得到回归方程:F4=21.012-2.151X1-1.382X2。回归方程显示,X1和F4为负相关关系,假设H1-4成立。X2和F4为负相关关系,假设H2-4成立。在回归模型中,变量X3对卖方的信任程度没有进入方程,表明X3与F4之间的相关性并不显著,假设H3-4不成立。.

感知风险(F)对购买意愿(Y)的回归分析。通过方差分析,得到显著性P值为0.000小于0.05,说明回归模型具有统计意义,回归效果显著,模型确定的线性关系显著成立。根据感知风险对购买意愿影响的模型系数表,可以得到回归方程:Y=70.240-2.697F1-0.782F4-0.686F2。回归方程显示,F1和Y为负相关关系,假设H4-1成立。F4和Y为负相关关系,假设H4-4成立。F2和Y为负相关关系,假设H4-2成立。在回归模型中,变量F3经济风险的感知度没有进入回归方程,表明F3与Y之间的相关性并不显著,假设H4-3不成立,但是通过强制进入法得到的模型中,F3经济风险对购买意愿也有一定程度的负面影响。因此,假设H4基本成立。

综上所述,假设H1、H2、H4基本成立,由于X3对卖家的信任程度对社会风险具有负面影响,因此也会在一定程度上影响消费者的最终购买意愿,故将假设H3也列入模型中。根据假设检验,模型基本没有变化,证明原假设模型合理,可以解释信息不对称对感知风险的影响与感知风险对消费者购买意愿的影响。4、结论与建议

根据修正后的模型可以看出,影响消费者购买网络课程的主要因素是交易双方信息的不对称和风险的感知程度,而信息不对称又可以分为事前的逆向选择和事后的道德风险,感知风险可以细分为四个维度,分别为绩效风险、社会风险、经济风险和隐私风险。在网络视频消费这块新兴领域中,卖家需要通过降低信息不对称程度和感知风险来提高消费者的购买意愿,更好地销售网络教学视频。

(1)降低信息不对称程度。一是教学视频卖家应该将视频的详细真实信息通过有效渠道提供给消费者。二是增加视频信息的易读性和可理解性,让消费者能够根据获得的已有信息合理地做出购买决策。三是充分利用互联网这个交流平台,培养消费者对商家店铺的情感,增加当下购买的可能性和回头率。

(2)降低消费者的感知风险。一是降低绩效风险。卖家应该保证教学视频的质量,及时处理消费者的订单,避免因为发货延误导致消费者的利益受损。二是降低社会风险。提高视频的质量和服务来增加好评度。三是降低视频的经济风险。满足消费者比较各类视频价格的需要,为消费者提供便利。四是降低隐私风险。杜绝泄露消费者个人信息的行为,保障消费者在网络上的安全。

参考文献:.

[1]潘煜,张星,高丽.网络零售中影响消费者购买意愿因素研究——基于信任与感知风险的分析[J].中国工业经济,2010(7):115-124.

[2] Pavlou P A, Liang H, Xue Y. Understanding andMitigating Uncertainty in Online Exchange Relation-ships: A Principal-Agent Perspective[J ].Mis Quarterly,2007 ,31(1):105- 136.

[3]劉桓.电子商务信息不对称与网络购物风险关系研究[J].消费经济,2012,28(06):77-80.

[4] Pires G, Stanton D J, Eckford A. Influences on the perceived risk of purchasing online[J].Journal of ConsumerBehaviour,2010,4(2):118-131.

[5]叶乃沂,周蝶.消费者网络购物感知风险概念及测量模型研究[J].管理工程学报,2014,28(04):88-94.