浅谈明清时期女装中立领形制的衍变

陆雅琪 尹志红

摘 要:以明清时期女装立领的形制为切入点,回溯历史脉络,将服装与历史人文、时代思潮相结合进行研究,探寻明清时期女装立领的衍变过程。具体分析女装立领产生时的形制与变化后形制的异同点,从中研究影响立领变化的各种因素,以及各因素间重要的互动关系。同时,从服装变迁的角度探究明清时期的人文与思想,由此说明社会变革与服饰变革的内在关系。明清时期女装立领可以成为具有借鉴和继续演化意义的服饰元素。

关键词:女装立领;明清时期;文化思潮;形制衍变

服装作为人类从古至今不可或缺的生活必需品,它被赋予的文化价值比它自身的功能价值更能凸显服装内在的意义。对不同时期服装的研究,就是在研究那个时期的人文、风俗、宗教以及当时人们的审美经验。衣领是服装的重要组成部分,且立领是现代女装衣领结构中最基础、应用最为广泛的一种领型。对立领追根溯源可知这种领型最早出现在中国明代中期,是汉女装的重要特点之一。随着朝代更迭,满汉文化交融,立领在清时期女装中又有了新的变化。了解明清女装中立领变化的过程,便是从服装变迁的角度探究明清时期的人文与思想,反之也证明了社会文化对女装立领衍变的影响和作用。

一、明代时期女装立领产生的背景

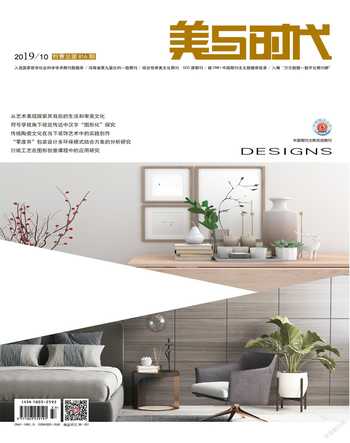

明朝于公元1368年由朱元璋率领的起义军,驱逐了蒙古族的统治者后建都南京,择“明”即“光明”之意而建立了明帝國。朱元璋执政之后,首先便是全面整改衣冠制度,“禁胡服,废元服制,上采周汉,下取唐宋”[1]。明朝初年对服饰做出重大调整,这一举措是为了巩固从蒙古贵族手中夺取的政权,整顿和恢复汉族礼仪用以规范律例,排除异己,稳定人心,巩固封建专制制度。根据现有出土的文物所知,明代服饰沿袭了汉服的行制,并根据当时中央集权的要求进行了一系列的调整,从而产生了独具明朝特色的服饰文化(如图1)。

明代立领(明代称竖领)便是由直领演变而来,“前开襟,左右襟相压、把身躯包裹起来”[2]。这样的连肩、连袖、直身、且左右对称的“十字形”平裁结构是自商周以来中国古代服饰的基本特征。因此,明代立领结构自然垂落似直领,但比直领更贴服于脖颈,这样的形态便是立领最初的样式。从功能性方面来看,明代立领包裹住脖颈具有御寒防风的功效。20世纪70年代中国著名科学家竺可桢发现,一位名为谈迁的清朝初年历史学家写过一本《北游录》,书中详细记载了顺治年间,北运河每年封冻的时间长达110天,比20世纪50年代,华北最冷冬天时北运河封冻的时间还要长。因此,明末清初的极寒气候常被后人称为“小冰河时期”,由此推断,这样寒冷的特殊气候也促使了立领的发展与普及。沈从文先生所编著的《中国古代服饰研究》中对明代晚期妇女着装的论述为“上穿香色潞绸雁衔芦花样对衿袄儿,白绫竖领,妆花眉子,溜金峰赶葡纽扣儿”[3]。可见,明朝后期的人们为对抗极端寒冷的恶劣的天气,加强保暖的功效,立领逐渐成为明朝女装最显著的特点。从审美方面来看,明朝时期的文化艺术充满了浪漫主义色彩,文人墨客提出的思想学说丰富且多面,这样多元的艺术文化环境使得包括小说、戏曲等来自民间的艺术形态得到了充分的发展。正是在这样活跃的思潮之下,人们才可以产生审美经验,让女装服饰变得更加仪态端庄、气度宏美,明立领常会使用一些好看的辅料作装饰。正是在这样的背景下,明朝服饰能在中国近世纪服饰艺术的长河中垂范后世。

二、明代时期女装立领形制

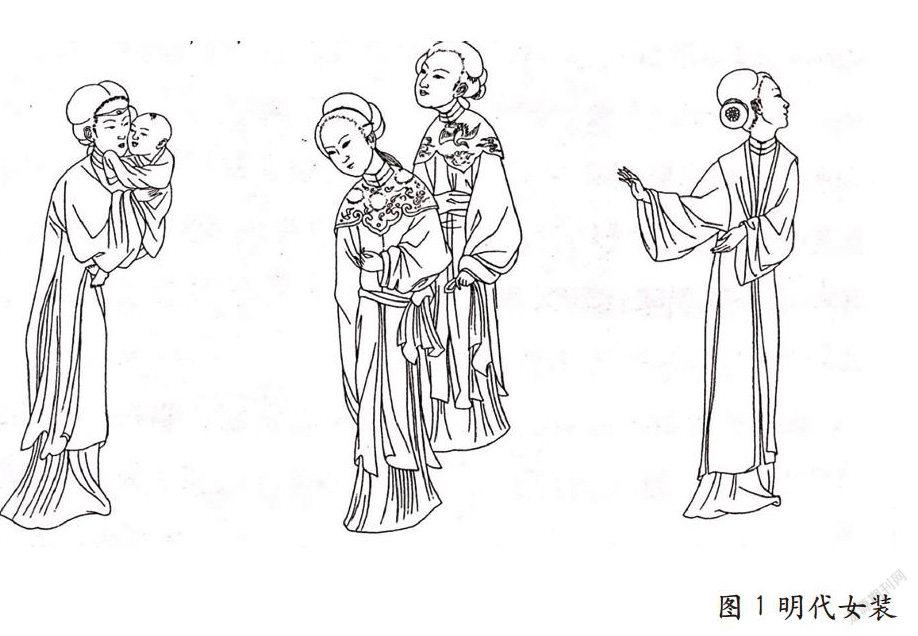

明朝服装承袭了传统的汉服形制即上衣下裳制和衣裳连属制,这样包裹式的穿着方式,产生了斜襟和对襟两种结构。在这样的结构中,明代男女服饰形成了直领、圆领、方领、立领(竖领)四种领型结构。而立领(竖领)结构主要在明代女装中运用,立领(竖领)从缀扣的直领发展而来,这样的变化创新使明代女装与人体的颈部和背部处更为贴合[4]。同时,为符合明朝时期的审美经验,贵族所穿女服领口通常以金银子母扣两枚作为装饰,且纽扣分为正负或雌雄两部分,即雄为扣,雌为纽,雌雄相合为一对纽扣。明后期,金属扣上还镶嵌有宝石或珍珠,做工精致,样式也甚是华美(如图2)。

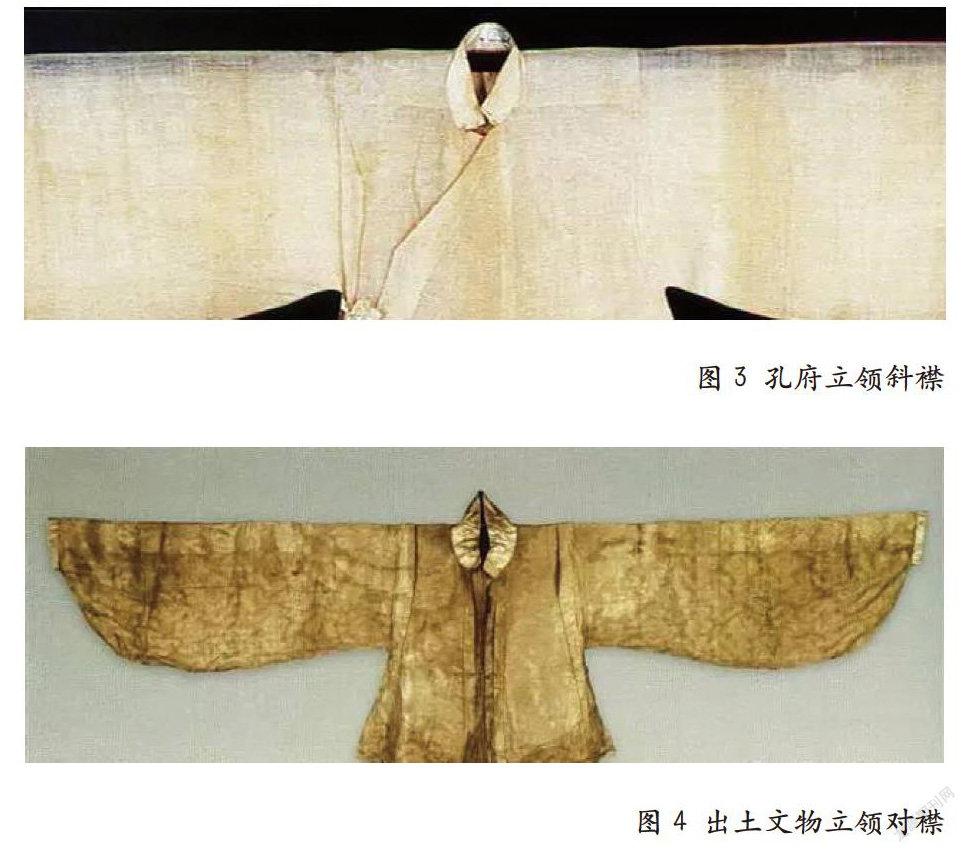

这样精美的立领(竖领)造型不仅使女士华服锦上添花彰显贵族气质,更突显了明朝服饰技艺的独具匠心和服饰设计中的巧思妙想。明朝立领(竖领)款式主要分为立领斜襟和立领对襟两种。以孔府传世立领斜襟实物为例,服装平铺时领口平整,形态自然流畅,领边交叠后形成尖角,领边角成直线且边缘平滑无镶边(如图3)。

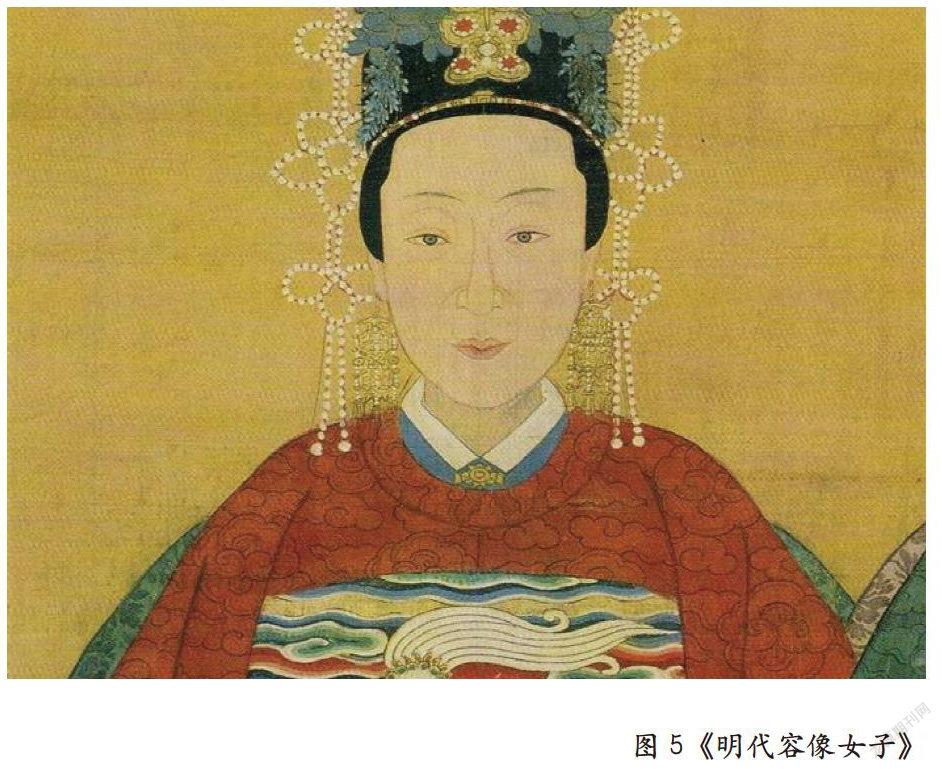

明代中后期,女装多出现立领对襟,以正德时期(1506-1521)出土实物为例(如图4)。这件对襟服装领子部分由绸缎制成,平铺后领边不交叠,但领口平整顺滑。

明代立领(竖领)除款式上有区分,穿着风格上也有不同。从《明代容像女子》画中女子穿戴所见,对襟立领服装中穿搭了内衫,立领在脖颈用金属扣固定后,内衫领从里翻出,漏出直线边角,而在对襟立领服装外又穿着了一件圆领外衫(如图5)。

在立领服装内外同时穿着衣衫或选择其一穿着,均是明代中后期女子常见穿衣方式。由此可见,明代女服的款式及风格变化十分丰富。

三、明代时期女装立领形制兴起的缘由

从明朝建立初期开始,禁胡服、恢复汉族传统服制,一直是明朝统治阶级不断推进和巩固的方针政策。但事实上,明代先后用了约30年确立的服制样式已和唐宋时期有所不同。因此,明代立领也是在吸收、发展、变化的过程中孕育而生,是明代社会思潮及政治考量的产物。并且,明代立领经由直领衍化而来使服装更贴合人体,这样的变化说明,明代时期人们对服装的舒适性和美观性有了具体要求。明朝的纺织业在朱元璋提出“安生养息”政策之后,便逐步从重视棉、桑、麻等经济作物开始,一步步地依靠织布生意发展起来,以至于明代丝绸的工艺成就亦达到前朝未有的高度。而后明代丝绸的名气带来了海内外的丝绸贸易,也因为与西洋诸国贸易往来频繁,使得“明月之珠”“鸦鹘之石”这些海外珍宝收入达官显贵的囊中,成为了装饰贵妇们所着服装立领领扣的点睛之笔。

四、清代时期女装衣领衍变背景

明末农民起义推翻了明朝统治,满洲贵族夺下大权,建立了清王朝。这个时期,清朝政府为巩固其政权从而进行了一系列中国服装历史上最庞杂、繁缛的服饰改制变革,“强令汉人薙发、留辫,改穿满族服装,一是为保持满族的先正之风,不被汉人同化;二是为从物质形式到思想意识彻底征服汉人”[5]。不过与男子不同,清初有规定,这项制度是“男从女不从”,但也禁止满族女性穿着汉装。因此满汉两族妇女在清初,衣着均基本保持着本民族服装的形制。满族女性常穿着本民族传统服装“长袍”即“旗装”,这是一种较之汉女装更窄的直身长袍,且袖口平而宽大,尤其以“衣不着领”为主要特点。旗装的领口多运用镶边、刺绣、花边等工艺手法装饰,也通常在无领的脖颈上围一条围巾遮挡住脖子,夏用丝、冬用毛皮,称为盘领。而此时的清初汉族妇女仍沿用明末的服装制式,比甲、背子都是汉族女性日常穿着的款式,因此汉族特有的服装款式被沿用并保留下来。随着时间的推移,满汉文化逐渐交融,经过两百年的变迁,汉女装吸收了满族女装的一些元素,早已脱离了固有的汉服制式,形成了一种十分具有清代特色的女装,即上衣下裳(裤)式的,上身着袄、衫长至齐膝或膝下,下身束裙为主,也着裤口宽大的大裤筒裤子,这时期的衣領“领圈很低,有等于无”[6]。而清朝后期满族女性的服装,也是在满汉文化的交融下,清代时期女装立领产生了新的变化

五、清代时期女装立领形制

清代后期,女服长袍的衣领由低渐高,与明代女服立领相比衣领都镶嵌有边缘。镶滚是清代后期女装重要的装饰元素,在领托、袖端、衣裾都镶嵌不同颜色的花边,是无论满汉女服均具有的服饰特点(如图6)。清末女服平铺后可见呈弧线绕襟开边,且立领不能放平,是直接嫁接在服装上的,领扣则是用绸子编成的短纽扣。

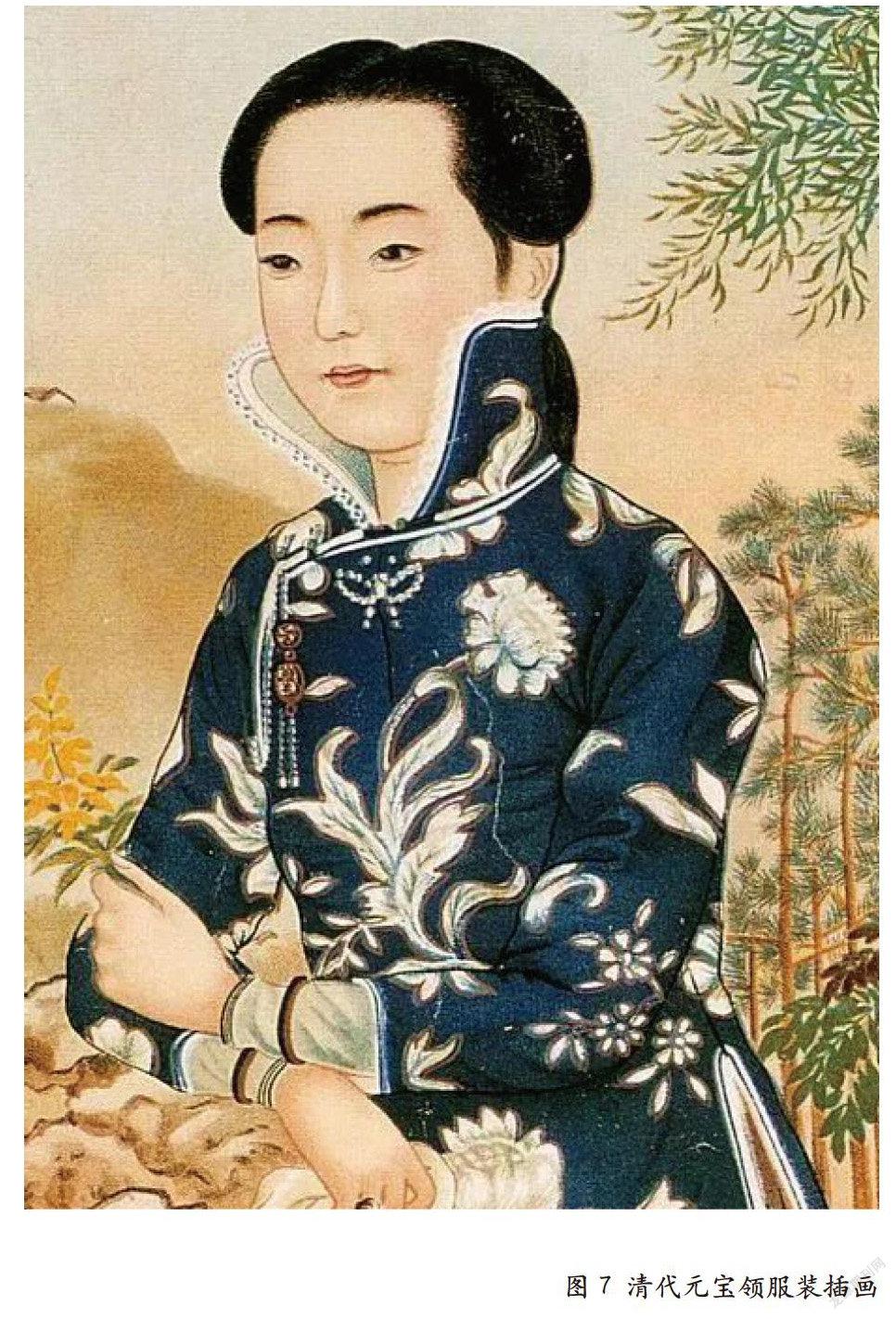

20世纪初,随着当时各通商口岸洋风渐入,西方文化思想开始在国内传播,尤其是对服饰上的影响有最为直观的体现。如《清稗类钞》这本汇集清代遗闻轶事的书中所记载“一衣一服,莫不矜奇斗巧,日出新裁。其间由朴素而趋于奢侈,固足证世风之日下,然亦有烦琐而趋于简便者,亦足见文化之日进也。衣由宽腰博带,变而为轻裙短袖,履由高低仄头,变而为薄底阔面。”[7]这些服饰上的变化说明了清后期的社会形态正在慢慢发生着变革,被封建统治阶级用以控制政权的严苛的服装制式,正在慢慢瓦解。此时的清末服装也开始吸收外来服饰文化的一些特点。“元宝领”就是这个时期兴起的一种女装中的高立领,这种衣领高至双耳,可遮住两侧面颊,领边角有弧度,形态似蚌壳状亦被人笑称为“朝天马蹄袖”(如图7)。

回溯西洋服装史对比同一时期西洋女服特点可知,20世纪初的欧洲在艺术领域开展了一系列的“新艺术运动”,S形女装样式也在这个过程中应运而生,而这种从侧面看身体宛如“S”字形的女装,其衣领也被设计得非常精致有格调,领口常出现蝴蝶结样式,或是高耸的衣领且领边向脸腮两侧弯曲,形成一种类似花苞绽开的形态[8]。因此,“元宝领”受西洋女装衣领影响的推测是可信的。

而这样的“元宝领”一直到废除帝制后的民国初期依然盛行,此时的中国汉满衣着界线已十分模糊,高领斜襟袄裙装束是当时的时髦女装。民初的服制法令颁布实施后,女装普遍变得简约,但领子却越来越高。之后的衣领随着社会的变革也曾经变得更高,也曾经变得没有,但不可否认的是,充满中国特色的立领,最终也成为了现代中国女性国服“旗袍”中不可或缺的设计元素之一。

六、结语

改革服装除了是统治阶级巩固政权的一种手段,同时也体现了当时人们的一种穿着经验和审美经验。明清是中国历史上立领产生的时代,也是不断变化的时代。影响立领的变化有多方面的因素,在政治环境下,明朝因废元制,恢复汉族礼仪使得立领的出现有了充分的政策条件,而到清朝也因统治阶级的要求,初期不允许满族女性穿着汉服,使得立领在很长一段时间仅仅是作为区分民族间不同着装的一种标志,并未被全面推广。而明清时期立领衍变的过程中,最重要的条件是文化交融,满汉文化的交融以及与西洋文化的碰撞,使得立领款式服装被广泛传播且不断革新,才能让新的立领造型与新的制作工艺在清末至民国,成为当时女装的流行风潮。也因为这样的契机,独具中国特色的旗袍拥有了立领这样一个不可或缺的元素,并和旗袍一起成为代表中国服饰的文化标志。

参考文献:

[1]袁仄.中国服装史[M].北京:中国纺织出版社,2005:99-102.

[2]李当岐.服装学概论[M].北京:高等教育出版社,1988:62.

[3]沈从文.中国古代服饰研究[M].北京:商务印书馆,2011:660-661.

[4]张竞琼,洪安娜.明朝服装形制的改良及其对于礼制的局部突破[J].丝绸,2016(7):62-63.

[5]袁仄,胡月.百年衣裳:20世纪中国服装流变[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2010:18.

[6]张爱玲.更衣记[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2003.

[7]徐珂.清稗类钞:第十三册[M].北京:中华书局,1986:6149.

[8]李当岐.中外服装史[M].武汉:湖北美术出版社,2002:147-149.

作者简介:陆雅琪,武汉纺织大学服装学院硕士研究生。

尹志红,硕士,武汉纺织大学服装学院副教授。