巧设创新实验,突破思维瓶颈

刘信生 汤金波

摘要:针对初中学生的认知特点,要有高质量的科学思维达成度,在教学过程中应以学生为主体。而教师作为引导者和启发者,可以创新实验为载体,使学生亲身经历、体验手脑并用的实践过程。“探究滑动摩擦力”一课,通过引导学生进行自主实验探究,按照“创设情境—提出问题—自主探究—总结反思—应用迁移”的科学思维方式,在做中学、做中思,从而突破知识难点,实现思维的可持续发展。

关键词:创新实验科学思维滑动摩擦力

《普通高中物理课程标准(2017年版)》中关于“科学思维”的阐述是:“从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式。”科学思维“主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素”。

针对初中学生的认知特点,要有高质量的科学思维达成度,在教学过程中应以学生为主体。而教师作为引导者和启发者,可以创新实验为载体,使学生亲身经历、体验手脑并用的实践过程。下面以“探究滑动摩擦力”实验为例进行说明。

一、教材解读

现行初中物理教材中“探究滑动摩擦力”实验都安排在弹力和重力知识之后,而压力概念却在压强章节才学习,加上实验器材中的木块和桌面都被视为刚体(不发生形变),因此,在压力作用下木块发生形变的过程、木块运动过程中受到的滑动摩擦力的作用方向,都无法直观地呈现在学生面前。如何利用弹力和重力这两个碎片化的知识点,建构压力和摩擦力概念以及二者之间的关系,是一个难题。教材中的习题通过甲、乙两把刷子合在一起,再用力错开,二者的刷毛都发生形变来解释力的作用的相互性原理,并且通过刷毛的形变方向得出各个物体的受力方向(如图1)。这是我们常用的判断摩擦力方向的直观做法,刷毛在横向受力时形变也比较明显、易于观察。但是由于刷毛受力后容易向四周散开且形变不稳定的缺点,探究实验很难实质性深入展开;实际实验操作过程中也容易造成学生误判,特别是刷毛纵向受力形变的观察无法实现。

二、实验创新

基于上述教材解读,笔者与学生一起进行了如下实验创新,实现了压力大小和摩擦力方向的可视化。

(一)滑块系统的制作

准备:10 cm×3 cm×2.5 cm带钩的长方体木块A,10 cm×3 cm×0.25 cm同材质的长方体木板B,亚克力板两块,钢制弹簧4根,电钻、工具刀、热熔枪各一把。

如图2所示,在木块A底面距边缘相同的距离处画一个矩形框,用工具刀切割一块与木块A底面相同的亚克力板;将木块A底面和亚克力板紧压在一起,用电钻分别正对矩形框的四个顶角,钻透亚克力板,钻入木块A 约5 mm;将4根钢制弹簧依次竖直嵌入木块A的4个钻孔中并用热熔胶固定好,再将弹簧另一端穿入亚克力板的钻孔中并用热熔胶固定好;将木板B用热熔胶固定在亚克力板下,再将木块A正放于桌面上,保证弹簧处于竖直位置。将把木块A、木板B和弹簧C看成一个整体,视为滑块H。

(二)实验过程

1.直观感知压力,正确区分压力和重力。

教材把“探究滑动摩擦力”实验编排在弹力和重力知识之后,使得学生常常因为对压力概念的模糊而导致“物体越重,滑动摩擦力越大”的错误认知。因此,教师先让学生竖直向下用力挤压木块A,发现弹簧C收缩变短,且用力越大,弹簧形变越厉害,使学生直观地感知压力,正确区分压力和重力。这样创设的情境贴近学生的“最近发展区”,能有效激发学生的主观能动性。

2.直观显示摩擦力的方向。

环节1:一只手拿住滑块H上部的木块A使之保持不动,另一只手水平向右拉(或推)木板B,发现与木板B相连的弹簧也随即水平向右弯曲;反之,水平向左用力,能使木板B端的弹簧水平向左弯曲。

教师提出问题:(1)在水平桌面上拉(或推)木块A时,木板B端的弹簧同样会出现弯曲,为什么?(2)木板B受到的摩擦力与拉(或推)木块A的力有什么相同点?(3)根据木板B端弹簧的形变方向能否得出摩擦力的方向?它们的方向一致吗?学生讨论,教师点拨,得出结论。

学生实验、交流合作,把拉(或推)木板B的力和木板B受到的摩擦力进行类比,不难得出下页表1所示的結论,即木板B受力的作用效果可以通过弹簧C与木板B相连端的形变直观地显示出来。

3.探究滑动摩擦力大小与物体间压力以及接触面粗糙程度的关系。

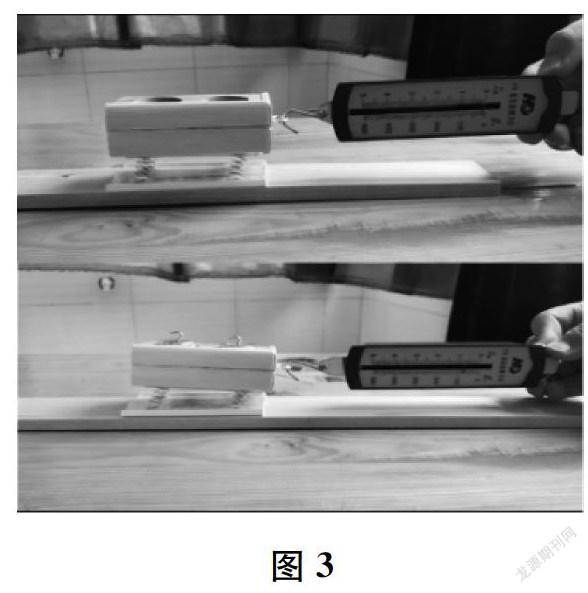

环节2:(1)将滑块H用弹簧测力计在水平长木板上匀速拉动,读出测力计的示数F1,观察木板B端弹簧的形变方向;(2)在滑块H上面增加钩码,重复步骤(1),读出测力计的示数F2,与步骤(1)比较木板B端弹簧的形变大小;(3)在木板B底部粘上与其底面相同的粗糙纸板(可以代替在木板上铺纸板),重复步骤(1),读出测力计的示数F3,再次比较木板B端弹簧的形变大小(如图3)。

弹簧C的压缩程度能直观地反映滑块H与桌面间的压力大小,木板B端弹簧的形变方向就是摩擦力的方向,形变大小可以显示摩擦力的大小。整个过程让弹簧C“说话”,让学生与之“沟通无界限”,能顺应学生“好玩”的心理,大大刺激学生的感官,激发其学习的兴趣。通过综合分析实验现象,再加以推理,学生顺理成章地得出拉力大小、摩擦力大小和木板B端弹簧的形变大小之间的本质联系,学生的思维链条完整衔接,结论跃然纸上。实验过程具有可视性强、稳定性好等特点。

4.探究摩擦力方向与物体相对运动方向(趋势)的关系。

环节3:(1)将长木板平放在水平桌面上,推动滑块H在长木板上斜向前运动,观察木板B端弹簧的形变方向(即滑动摩擦力的方向)。(2)将滑块H正放在水平长木板上,用手拉动长木板,并用手机拍摄滑块H的完整运动过程;然后,慢放视频观察木板B端弹簧的形变方向。(3)将滑块H正放在倾斜长木板上,用手慢慢抬高长木板增大倾角(如图4),观察滑块H下滑前木板B端弹簧的形变方向。(4)用热熔胶将木板B粘在长木板上,将长木板竖直放置(如图5),观察木板B端弹簧的形变方向。

由于摩擦力表现出“动中有静,静中有动”“若有若无,方向不定”的复杂性,相关知识一直是初、高中物理学习的重点和難点,特别是摩擦力的方向与物体相对运动方向或相对运动趋势的关系,更是学生理解的“雷区”。通过滑块H这一系统,能做到抽象变形象、模糊变清晰、隐藏变直观。

5.探究水平传送带问题中的摩擦力方向。

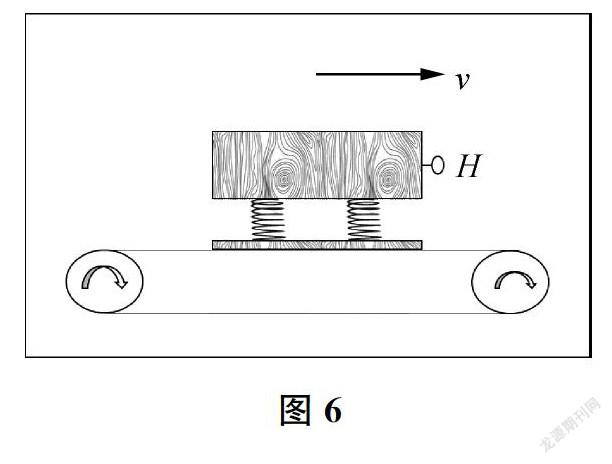

环节4:(1)如图6,将滑块H正放在水平传送带上,启动电机开关,观察传送带启动加速时木板B端弹簧的形变方向;(2)当滑块H在传送带上保持匀速运动时,观察木板B端弹簧的形变方向;(3)断开电机开关,观察传送带减速时木板B端弹簧的形变方向;(4)记录实验结论(如表2)。可用手机拍摄实验过程,慢放视频以便更好地观察实验现象。

传送带运动情况(自左向右)木板B端弹簧的形变方向滑块H受到的摩擦力方向原理分析加速运动向右向右匀速运动竖直不受摩擦力减速运动向左向左力可以改变物体的运动状态传送带上物体的变速运动问题是相对运动的经典题型,对于还没有掌握牛顿第二定律的初中学生而言是一个难点。这里,通过创新实验,帮助学生准确获取信息,然后通过对信息的处理突破思维的藩篱,为深度学习提供可能。

6.探究斜面上的物体受到的摩擦力方向。

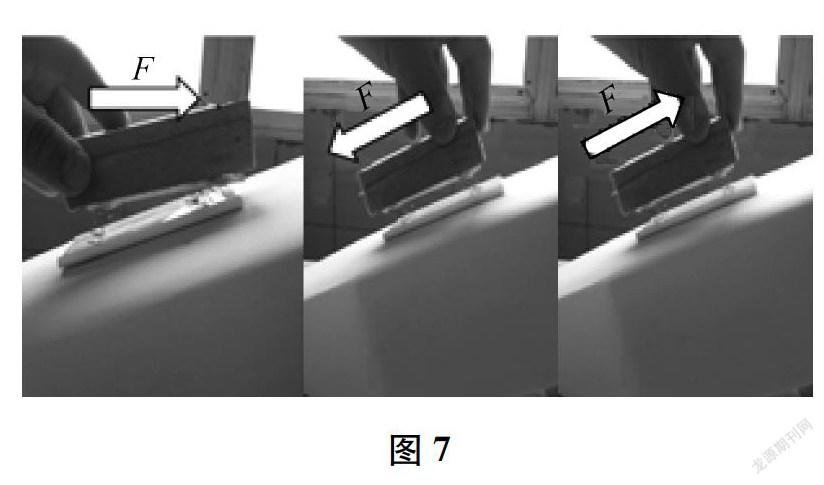

环节5:(1)将滑块H正放在斜面上,观察木板B端弹簧的形变方向。(2) 分别水平指向斜面、沿斜面向上、沿斜面向下施力,使滑块H推而不动、加速、减速、匀速滑动,通过观察木板B端弹簧的形变方向判断摩擦力的方向(如图7)。

斜面上物体的受力情况比较复杂,摩擦力的方向更是“像雾像雨又像风”,游移不定。这里,引导学生通过创新实验进行探究,为以后解决此类问题以及后续学习受力分析提供智力支持。

本节课,通过引导学生进行自主实验探究,按照“创设情境—提出问题—自主探究—总结反思—应用迁移”的科学思维方式,在做中学、做中思,从而突破知识难点,实现思维的可持续发展。

参考文献:

[1] 吴敏,刘霁华.基于核心素养培养的物理课堂重构——以“摩擦力”教学为例[J].中学物理教学参考,2018(19).

[2] 连武,汤金波.学生自主创新实验让物理学科核心素养落地生根——以初中课堂教学中用好学生自主创新实验为例[J].中学物理,2018(8).