阿替普酶静脉溶栓治疗急性脑梗死及出血转化的影响因素

常建军 李 浩 李春生 周思超 孙 辉 张 齐

河南大学医学院附属信阳市中心医院,河南 信阳 464000

目前脑卒中是我国国民死亡的首要死因,且每年的发病率逐年攀升[1]。生存下来的患者一般均遗留不同程度的神经功能缺损[2]。因此,如何降低脑卒中的致死率和致残率是研究的重点。在时间窗内阿替普酶对急性缺血性脑卒中进行静脉溶栓治疗是各国急性缺血性脑卒中诊疗指南中的重要推荐内容[3],其有效性已经得到证实,但同时其可能导致出血转化,加重病情。因此,本次研究选取信阳市中心医院阿替普酶静脉溶栓的患者为研究对象,分析其有效性及出血转化的影响因素。

1 资料与方法

1.1研究对象选取2016-10—2018-09信阳市中心医院神经内科收治的200例急性脑梗死患者,根据患者急性期治疗方案,分为溶栓组和未溶栓组。

1.2纳入和排除标准

1.2.1 纳入标准:①急性起病;②局灶神经功能缺损(一侧面部或肢体无力或麻木、语言障碍等),少数为全面神经功能缺损;③症状或体征持续时间不限(当影像学显示有责任缺血性病灶时),或持续24 h 以上(当缺乏影像学责任病灶时);④排除非血管性病因;⑤脑 CT、MRI排除脑出血;⑥签署知情同意书。

1.2.2 排除标准:①CT 检查发现高密度病灶(出血);②近3个月内有缺血性卒中或心肌梗死病史;③既往有颅内出血史,包括可疑蛛网膜下隙出血史、近3个月内颅脑创伤史、近3周内胃肠或泌尿系统出血史、近2周内有大的外科手性卒中史,近期(3个月内)颅内或脊髓手术史及严重颅脑外伤史;④血小板计数(PLT)<100×109个/L或口服抗凝药物治疗后国际标准化比率(INR)>1.70,凝血酶原时间 (PT)>15 s,活化部分凝血活酶时间(APTT)>40 s,24 h内曾使用过低分子肝素;⑤积极降压治疗后高血压仍未得到控制:收缩压>185 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)或舒张压>110 mmHg;⑥血糖<2.7 mmol/L;⑦发病时间>4.5 h者。

1.3一般资料共收集200例患者,女112例,男88例;根据家属对于溶栓意愿分为2组,溶栓组100例,非溶栓组100例。2组年龄、性别、入院时NIHSS评分及Barthel指数差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.4方法(1)溶栓组根据患者体质量计算阿替普酶用量(0.9 mg/kg,最大剂量不超过90 mg),溶栓后24 h复查头部CT,若无出血,给予抗血小板药物;(2)非溶栓组:给予抗血小板药物。

1.4.1 辅助检查:治疗前及治疗7 d后各做一次头部影像学检查(头部CT或磁共振);治疗前常规行血常规、凝血常规、肝肾功能、电解质等生化检查。

1.4.2 效果观察:通过NIHSS评分[4-5]与Barthel指数分析疗效,对患者入院前及治疗后7 d进行NIHSS评分与Barthel指数评定。

1.4.3 不良事件:记录颅内出血等并发症的发生时间、严重程度、处理过程及最终结果。

2 结果

2.1NIHSS评分与Barthel指数溶栓组溶栓7 d后NIHSS评分较入院时降低,Barthel指数较入院时升高,差异均有统计学意义(P<0.05)。入院7 d后溶栓组NIHSS评分较非溶栓组低,Barthel指数评分较非溶栓组低,2组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

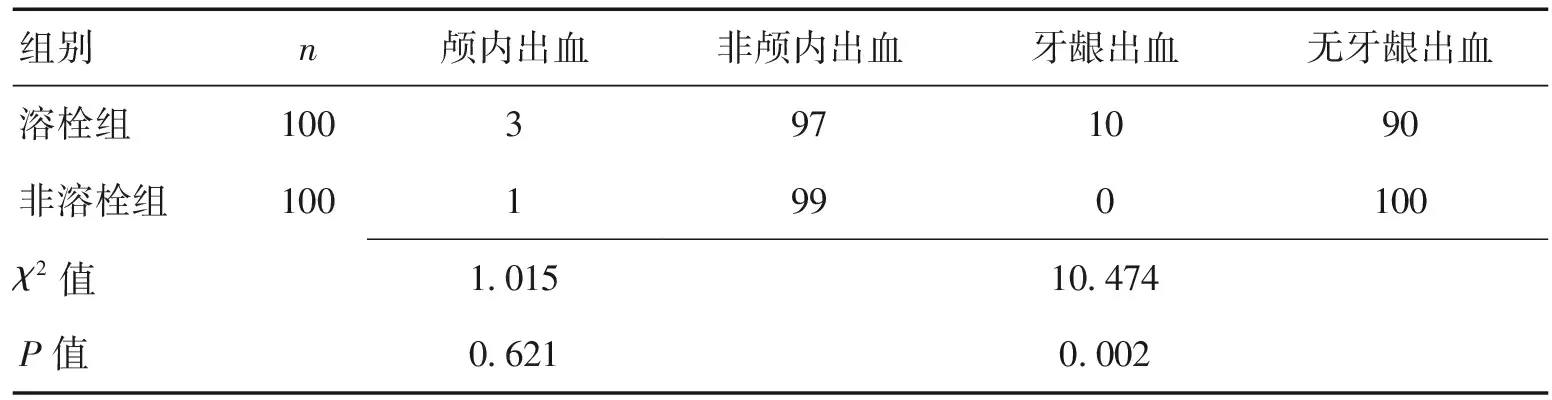

2.2出血发生率溶栓组发生脑出血3例(3%),非溶栓组1例(1%),2组比较差异无统计学意义(P=0.621)。溶栓组牙龈出血10例,非溶栓组无牙龈出血。见表2。

3 讨论

我国是世界上卒中负担最重的国家之一,脑卒中已跃为我国死亡原因第1位,其中缺血性脑卒中占70%以上。急性缺血性脑卒中是单病种致残率最高的疾病,其高发病率、高病死率和高致残率给社会、家庭和个人带来沉重的负担[6-9]。急性缺血性脑卒中发病数小时内(3~6 h),梗死区中心部分脑组织缺血坏死,难以逆转,但围绕缺血中心脑组织的血流量处于电衰竭至能量衰竭之间,称为缺血半暗带,这部分组织脑功能失活,但保持离子平衡和结构的完整,早期开通血管再灌注,可使神经元代谢恢复正常,细胞存活,缺血半暗带因血流的恢复也可转变为正常组织,相应的梗死区域不会扩大[10]。早期再灌注挽救梗死区域周围缺血半暗带是急性缺血性脑卒中救治的关键。阿替普酶(重组组织型纤溶酶激活物,rt-PA)通过其赖氨酸残基与纤维蛋白结合,并激活与纤维蛋白结合的纤溶酶原转变为纤溶酶进而使早期血流恢复,被各国推荐用于急缺血性脑卒中静脉溶栓治疗[11-12]。

表1 2组治疗前与治疗后7 d的NIHSS评分和Barthel指数比较

表2 2组脑出血与牙龈出血发生率比较 (n)

1995年美国国立神经疾病与卒中研究所(NINDS)使用 rt-PA(0.9 mg/kg)治疗时间窗3 h内的急性缺血性脑卒中患者,对纳入的333例病人随机分组并评价其发病90 d后的临床结局,阿替普酶组相比于对照组,每治疗100例中临床结局良好的患者多出32例,证实了阿替普酶治疗对于发病3 h内的急性缺血性脑卒中患者安全有效[13]。2008年欧洲协作急性脑卒中研究Ⅲ(ECASS Ⅲ)对发病时间窗在3~4.5 h的急性缺血性脑卒中患者进行阿替普酶静脉溶栓研究,共纳入821例患者,375例接受阿替普酶溶栓治疗,355例进入安慰剂组,预后良好比率分别为52.4%和45.2%,且发病3~4.5 h与发病3 h溶栓治疗在症状性颅内出血率、病死率无明显差异,证实了阿替普酶在溶栓时间窗延长至4.5 h内安全有效[14-15]。LEE等[13]对既往有关阿替普酶静脉溶栓的大型临床试验(ECASS、ATLANTIS、NINDS、EPITHET)进行荟萃分析,统计3 670例急性脑梗死患者,阿替普酶组1 850例,对照组1 820例,结果显示,发病4.5 h内接受阿替普酶治疗有效,溶栓时间窗越短,获益越大。在2017年开展的一项有关阿替普酶与新型溶栓药物替奈普酶的对照研究中,共纳入1 107例缺血性脑卒中患者,在症状发作4.5 h内,随机被分配至替奈普酶(0.4 mg/kg推注)组和阿替普酶(0.9 mg/kg输注)组,结果显示,替奈普酶组和阿替普酶组在90 d良好预后方面无显著差异,再次证实了阿替普酶的有效性[16]。本研究显示,阿替普酶静脉溶栓较非溶栓组7 d NIHSS评分降低,Barthel指数升高,进一步证实了阿替普酶溶栓的临床疗效优于脑梗死常规治疗,与既往研究一致。

阿替普酶静脉溶栓可显著降低急性缺血性脑卒中患者的致残率及病死率,改善预后[17-19],但会增加出血转化的风险[20-22]。SEET等[18]统计了既往7项脑卒中登记数据,结果表明,阿替普酶溶栓治疗后症状性颅内出血的发生率为(5.6±2.3)%,病死率为(17.4±4.8)%。溶栓后出血转化机制复杂,可能与血脑屏障破坏、血管再灌注损伤等相关[23]。相关危险因素包括年龄、入院高血糖水平、早期血压升高、接受溶栓时间窗、神经功能缺损严重程度、凝血功能异常等[24-29]。高龄为阿替普酶静脉溶栓患者SICH的独立危险因素,WHITELEY等[27]对55项研究进行荟萃分析,共纳入65 264例急性缺血性脑卒中患者,显示年龄每增加1岁SICH相对危险度增加1.03,可能与老年人脑白质疏松与脑淀粉样血管病等患病率较高有关[30-38]。急性缺血性脑卒中患者早期血压升高可能会增加SICH发生风险[39-44],研究表明,未经控制的收缩压≥180 mmHg或舒张压≥110 mmHg患者接受静脉溶栓后SICH发生率为26%,而血压控制在合适水平患者为12%[45],相关出血机制可能与高血压引起溶栓后血肿体积扩大有关[46]。血糖升高会导致血脑屏障内基质金属蛋白酶(MMPs)和乳酸含量的增高,加重缺血再灌注损伤,进而增加出血风险[47]。一项纳入505例非糖尿病急性脑梗死患者研究表明,基线血糖水平增高与SICH的发生显著相关[48]。神经功能缺损严重程度也是SICH独立危险因素,相关研究表明,基线NIHSS评分每增加1分,SICH风险增加1.38[49]。脑白质疏松同样会增加静脉溶栓后出血风险,一项欧洲大型多中心研究共纳入449例急性缺血性脑卒中患者,在溶栓前均进行磁共振成像评价脑白质疏松程度,结果表明,与轻度白质疏松患者相比,中重度白质疏松患者SICH的发生率明显增高(10.5% vs 3.8%)[50]。有证据表明,胆固醇水平可能增加SICH的风险[51],但一项纳入1 055例患者的Meta分析显示,接受他汀类药物治疗是SICH的危险因素(OR=1.99,95%CI1.03~3.84,P=0.04)[52]。其他因素,包括房颤、心功能衰竭、正在服用抗血小板药物、影像学显示早期缺血表现等也可增加静脉溶栓后症状性颅内出血风险[53-54]。本研究中静脉溶栓组出现颅内出血3例,溶栓组3例颅内出血,第1例为非症状性颅内出血,溶栓前2分,溶栓后24 h复查头部CT所见,未启用抗血小板治疗,后恢复良好(NIHSS 1分)。第2例溶栓后20 h出现肢体无力症状加重,溶栓前5分,复查CT提示颅内出血破入脑室,后转入神经外科行手术治疗,术后患者出现昏迷症状,自动出院。第3例患者溶栓前1分,溶栓后6 h出现头痛症状,复查头部CT示出血,给予冷沉淀输注,后经保守治疗出院,出院NIHSS评分21分。

牙龈出血情况发生率高于对照组,约10%,既与牙龈组织本身病变牙龈炎、牙周炎导致的牙龈充血肿胀有关,也可能是应用阿替普酶后凝血功能异常所致。由于本样本量的限制,本次研究无法对研究队列脑梗死出血转化的危险因素作相关性分析,脑梗死出血转化的危险因素有待今后大样本前瞻性临床试验进行探讨。