CT/MRI影像后处理技术在神经外科本科临床见习教学中的应用价值

肖安琪,李真林,肖家和,毛伯镛

四川大学华西医院:1 神经外科;2 放射科, 成都 610041

对神经外科疾病的认识以及对手术方案的理解(包括入路、病变切除大小和范围)是临床本科生见习、实习教学的重点,但同时也是难点[1-2]。因为,本科生在医学第一阶段的解剖实践课程中,鲜有机会参与尸头解剖,很难直观地体验颅内神经血管的复杂构造,且神经系统知识是抽象的,这使得医学生在初接触神经外科临床时一定程度上缺乏立体空间思维,难以将神经系统病变和手术方案在头脑中形成三维空间概念,影响了对疾病整体的认识和治疗方案的理解。因此,带教教师如何指导学生学习典型神经疾病的诊治过程,加深其对神经解剖、功能、基本疾病的认识,更为形象、有效地让学生掌握并巩固复杂的临床神经系统知识,已成为神经外科临床见习教学的一个挑战。得益于神经影像技术的高速发展,三维影像后处理技术已广泛应用于临床诊疗过程中。然而,该技术在本科临床教学领域的应用却鲜有报道,为探索CT/MRI的多项图像后处理技术在神经外科本科生临床见习教学的价值与优势,我们进行了以下研究。

1 研究对象与方法

1.1 教学对象及分组

收集2018年1月—2019年1月在四川大学华西医院神经外科见习的80名临床医学5年级医学生为研究对象。每轮学生20人,共4轮,每轮学生采用随机数据表法随机分为实验组(n=10人)和对照组(n=10人),见习教学时长为半天。实验组运用CT/MRI影像后处理技术教学法进行教学,对照组采用传统影像技术教学法进行教学。两组学生均完成神经外科理论学习及神经外科见习,对神经外科常见病、多发病均有一定基本认识。两组学生在性别、年龄、外科学理论水平考试成绩上无统计学差异。两组实习教学均由6名高年资主治医师进行实习带教,教师平均年龄、教学、平均教学经历无统计学差异。

1.2 教学方法

对照组:按照教学大纲要求,以带教教师为主体,由带教教师进行理论讲解。随后带领见习学生进行查房并问诊查体,同时,在床旁结合常规临床病例影像资料进一步指导学生掌握相关专业知识。

实验组:按照教学大纲要求,以带教教师为主体,由带教教师进行理论讲解。选取经过CT/MRI影像后处理的相关病例,随后带领见习学生进行查房并问诊查体,查房结束后登录医院PACS系统调阅相关病例后处理影像资料,对病例进行进一步分析梳理,指导学生掌握相关专业知识。

1.3 教学效果评价

见习考核:见习教学结束当日对两组学生进行出科考试。考试成绩包括:理论考试成绩(50分)与病案分析能力成绩(50分)两个方面,总成绩100分。评卷人邀请3名本科室副教授进行盲评,总分作为出科考试的最终成绩。

问卷调查:考试结束后要求所有学生填写教学反馈调查表。内容包括其所接受的教学模式对激发学习兴趣、强化基础知识的掌握、教学直观性及教学灵活性以及对所接受的教学模式满意率等内容。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 两组学生出科考试成绩

实验组理论考试与病案分析能力成绩和平均总成绩均高于对照组,出科考试成绩差异具有统计学意义(P<0.05),如表1所示。

2.2 两组学生教学反馈调查表结果比较

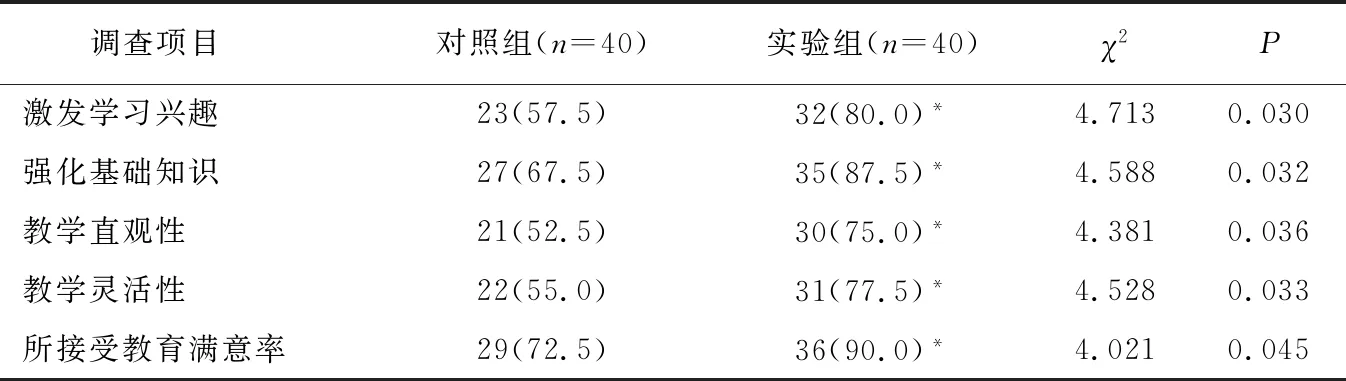

与对照组比较,实验组学生在激发学习兴趣、强化基础知识掌握、对教学直观性、灵活性以及所接受的教学模式满意率方面差异均有统计学意义(P<0.05),如表2所示。

组 别 理论考试(50%)病案分析(50%)总成绩对照组(n=40)(37.56±3.24) (37.28±2.32) (75.10±4.75) 实验组(n=40)(38.93±2.22)*(38.90±2.06)*(78.02±3.03)*P值0.03480.00160.0017

注:*表示与对照组比较差异具有统计学意义

表2两组学生教学反馈调查表结果的比较n(%)

调查项目 对照组(n=40)实验组(n=40)χ2P激发学习兴趣23(57.5)32(80.0)*4.7130.030强化基础知识27(67.5)35(87.5)*4.5880.032教学直观性21(52.5)30(75.0)*4.3810.036教学灵活性22(55.0)31(77.5)*4.5280.033所接受教育满意率29(72.5)36(90.0)*4.0210.045

注:*表示与对照组比较差异具有统计学意义

3 讨论

3.1 传统的神经外科本科生实习教学中存在的问题和不足

通过该次队列研究,我们注意到相比运用全新影像后处理技术辅助临床见习的带教方式,不论是在出科理论考试与病案分析成绩上,还是教学效果满意度反馈方面,传统的见习教学方式均表现出了显著的差异与不足。究其原因,我们认为在传统的本科教学过程中,主要通过教科书与尸头解剖模型帮助学生梳理神经系统知识点,并通过典型临床病例的床旁查体与CT、MRI断层图像的读片讲解,让见习学生认识并掌握相关临床知识。但这种传统的见习教学存在着一定的缺陷,表现在:第一,教学方式不够直观。教科书与解剖模型相结合,虽一定程度弥补了学生靠单一书本知识抽象理解神经系统构造的不足,但神经外科疾病的多样性和复杂性,常常使仅有的实体解剖标本无法满足学生更深入地理解具体疾病的内在结构及其比邻关系。而病例的影像资料也通常只有传统的二维断面图像,各层面之间的空间重组联想,对于非影像专业的本科医学生而言相对抽象、困难。第二,教学工具不够灵活。相对于飞速发展的医疗技术领域,神经外科的本科见习教学工具却依旧单一。教学材料与多年前差别不大,大大限制了授课的信息量与关联性。第三,教学方式不够生动。尽管带教教师用了大量的时间进行板书和讲解,但由于对于神经解剖的生疏与理解的抽象,使得学生思考的积极性受到了限制。在教学过程中,我们常常注意到虽然教师积极提问,希望通过互动调动学生积极性以增强对讲授内容的理解,但实际效果有限[3-4]。因此,在当前数字化时代如何因地制宜,寻找更为有效的教学方式,根据不同患者与疾病,形象地给本科实习学生展示神经外科疾病的内在多维立体的解剖形态和比邻关系,促进学生更加高效地吸收神经外科临床知识,是目前神经外科本科教学亟待解决的问题[5-6]。

3.2 CT、MRI 3D后处理技术在实习教学中的优势和运用

20世纪CT与磁共振成像技术(MRI)的面世,在医学诊断领域里引起了革命性的突破,同时,也带动了各临床学科在治疗、研究和教学领域里的迅速发展。近年来,CT、MRI技术无论在硬件和软件上更是有了长足进步,新的成像序列层出不穷,对数据采集、图像后处理与重建能力功能被极大地扩充,原来单一轴、冠、矢状位的断层成像,也已经发展到在三维(3D)基础上立体显示内部结构和病变的多种成像技术,包括CT的容积再现技术(volume rendering technique,VRT)、多层面重组(multiplayer reconstruction,MPR)、表面重建(superficial surface reconstruction,SSD)、曲面重建 (curve reconstruction,CR)、仿真内窥镜(virtual endos- copy,VE)、MRI的血管3D重建、弥散张量纤维束重建(diffusion tensor imaging,DTI)等。这些新的成像技术能形象地还原神经内部结构,立体、逼真地显示中枢神经系统的解剖和病变,不仅是神经外科临床诊治疾病的有力工具,同时也是医学教学,特别需要立体、形象显示解剖和病变的本科见习教学的良好手段。它可以使得学生更直观、形象地学习到神经结构与病变的相对关系,发挥其独特的教学优势,弥补传统授课的缺陷。我们在教学实践中使用这些成像技术指导学生,收到了良好的效果。

3.2.1容积再现技术(VRT)既往在给学生讲授颅内动脉瘤的部位、形态、大小和治疗方案的选择上,更多地侧重理论上的讲解和依靠二维的影像图像上病灶的显示。当我们使用容积再现技术(VRT),病变以及邻近骨性结构逼真的立体形象、伪彩以及多角度的旋转,让学生很容易理解教师讲授的内容。动脉瘤的发生部位、指向,动脉瘤瘤体大小、瘤颈宽窄、瘤体与重要神经结构的相对空间关系在VRT上都能直观地呈现(如图1所示)。教师在解释如何制定手术方案,如为何选择血管内弹簧圈栓塞,期间是否需要支架辅助;或是选择开颅夹闭,夹闭的方向如何,是否需要瘤颈塑形等问题,都能根据3D血管图像进行清晰而详细的讲解。对于颅内动静脉畸形病灶,常常需要给学生讲明病变的供应动脉、引流静脉、畸形血管团的主要部位以及手术所要采取的重要步骤。纯理论的讲解常难以让学生在头脑中形成立体的影像,运用VRT技术,立即逼真地将畸形的血管团、供血动脉和引流静脉显示出来,教师结合图像讲授病变的特点和治疗计划,清楚明白,学生易于理解和掌握。

图1 逼真显示病灶的三维空间关系、供血动脉和引流静脉

3.2.2表面重建技术(SSD)颅骨的病变如肿瘤、感染和先天畸形等在CT单一方向的断面上,难以显示全貌。VRT和表面重建技术(SSD)在显示颅骨的整体形态上所具有的明显优势,可以弥补仅有断层图像的不足,对初步接触临床不太熟悉CT断层解剖的学生,是良好的教学工具。在颅骨良、恶性肿瘤、结核、化脓性骨髓炎,以及颅缝早闭、缺损等先天异常等病变教学中,我们采用VRT和SSD,非常直观地显示病变的外观和全貌,强化了学生对病变本质的认识,加深了对手术方案的理解(如图2所示)。开颅部位的选择、骨窗大小的决定,在SSD和VRT上也可以形象、逼真地给学生讲解。这种讲授方法学生反映容易理解,记忆深刻。

图2 婴儿颅缝早闭

3.2.3曲面成像技术(CR)和多层面重组(MPR)出入颅的脑神经经过某些颅底骨性孔道弯曲走行,学生在实体标本上难以观察到全貌,教师仅靠理论讲授要让学生在头脑中构建出这些神经的立体空间行径很有难度。CT的CR重建技术,能将复杂弯曲或不规则走行的结构以直线形式连接起来,直观显示这些结构的全景,是解决这一教学难题的良好工具。我们在给学生讲解三叉神经走行时充分使用了这一教学手段,利用CR技术将三叉神经上颌支从Meckel腔经圆孔、翼腭窝、眶下裂、眶下沟、眶下管出眶下孔全程显示出来,让学生立即、直观看到这一神经所经过的这些重要结构。在此基础上给学生讲授在不同部位引起三叉神经症状的病变和处理手段时,教师易讲,学生易懂,达到了事半功倍的效果。三叉神经压迫的责任动脉常见的有来自上方的小脑上动脉(sca)和来自下方的小脑前下动脉(aica),该两条动脉往往在神经内侧都形成血管袢,常规横断像上难以区别,见习学生对这两条血管的判断常常是模棱两可。带教中,在3D-MRC基础上我们采用沿三叉神经根走行方向的斜矢状多平面重组(MPA),将神经和血管的位置关系充分展示,一目了然的让学生看清sca来自神经的上方而aica来自于神经的下方,理顺了神经与血管的关系,解决了他们的困惑(如图3所示)。

图3 三叉神经上颌支走行路径曲面重建

3.2.4功能磁共振中的白质纤维束弥散张量成像(DTI)DTI能将不同方向走行的白质纤维以伪彩形式立体、逼真地显示出来。利用这种仿真影像技术,我们给学生显示肿瘤性病变引起的白质纤维束破坏,讲解邻近结构与病灶的关系,手术的入路、范围、术中需要注意的问题以及预后的判断,形象具体、知识点明确、重点突出,较之单一的理论讲授,效果更佳,学生的反映很好(如图4所示)。

图4 脑白质纤维束弥散张量成像(DTI)

3.3 3D后影像技术在实习教学中的感受与体会

3D影像技术可以很好地突出教学的重点、难点,而仅仅靠教师的理论讲授,学生只停留在听课、知晓的层面,不足以完美达到授课目的。利用先进的现代影像后处理技术辅导本科生的神经外科实习过程中,我们体会到它所带来的可喜变化。首先,逼真、直观的立体影像所带给学生的视觉冲击,让他们感受到现代影像技术在临床诊治工作中的巨大价值,开阔了眼界,激发了学生对高科技技术在临床运用的兴趣,为毕业后继续教育及选择科研方向做了很好的基础铺垫工作。此外,学生在基础阶段所学的生理和病理解剖知识在这些高级的成像技术中得到了形象化显示,帮助他们复习了知识点,理顺了脉络,将以前理论学习中抽象、零星的知识形象地整合起来,转化为具体的认识,强化了对神经系统整体观的认识。教师借助形象的3D影像技术,深入浅出地阐明复杂的神经结构和应掌握的知识点,这样的教学既有利于帮助他们巩固基础知识,又有助于在本科实习阶段帮助他们夯实所要掌握的专业知识。相比传统的教学方法,我们感受到这种教育方式更能调动学生的主观积极性。对于教师引导性的提问,学生踊跃回答,这种有效互动使知识点讨论得更加清楚,掌握得更加牢固,达到了高效学习目的,同时,激发了学生对神经外科学的兴趣。

在教学过程中我们感受到,要达到理想的教学效果,应采用教学所要求的典型病例,并要获取高质量CT、MRI 3D影像资料。这要求带教教师要精选病例,挑选符合教学要求的典型病变,或聚焦于临床有针对性的病案。要和影像科密切合作,按教学要求进行图像后处理。神经外科带教教师和影像科教师应一起参与图像重建工作,精准选择能优良显示病变或某一解剖结构的方向、角度、放大尺度。要充分利用PACS系统优势,将动态或电影方式引入,获得最佳的视觉效果,让现代影像技术在神经外科本科见习教学中发挥更大作用。