祝遵凌:让可持续设计真正为人服务

祝遵凌的主要研究方向:植物景观规划设计、园林植物应用、园林植物栽培理论与实践、园林项目管理等。国家自然科学基金项目评审专家、国家科技进步奖评审专家,江苏省彩色植物多角度开发工程技术研究中心主任。

在祝教授看来,“可持续设计”强调的是环境保护、社会正义和经济发展三者并重的设计方法,是对人类与自然关系的一种新认知,是中国“天人合一”思想与西方“设计结合自然”设计理念在价值观念、设计行为中对原生自然的高度呵护,对自然场所机能的最大化恢复。而中国特色的社会形态决定着可持续设计必然有着“有中国特色”的发展模式。我们的文化背景、社会情况等都与国外不同,这就导致我国无论是城市发展模式还是设计的着眼点都与国外有很大差别。因此我国的可持续设计要充分考虑方方面面的国际差别,要能切实解决“中国问题”。三者并重的设计方法,是对人类与自然关系的一种新认知,是中国“天人合一”思想与西方“设计结合自然”设计理念在价值观念、设计行为中对原生自然的高度呵护,对自然场所机能的最大化恢复。在设计实践层面,可持续设计要最大程度降低资源与能源的消耗;同时对设计材料提出要求,做到对生态环境影响最低;设计的功能及所蕴含的文化涵义要对子孙后代有用。保持自然资源的质量和其所提供服务的前提下,使经济发展的净利益增加至最大限度。可持续设计涉及学科广泛,如风景园林学、建筑学、产品设计学,甚至生态学、材料学、环境伦理学等,在实践过程中也需要数学、物理、化学等基础学科的支撑,因此需要各界学者的共同努力。

《设计》:您所专注的“生态设计”与“可持续设计”是怎样的关系?

祝遵凌:“生态设计”是注重设计与生态环境之间的关系,将环境因素考虑在设计之中,为设计指明方向,生态环境包括自然生态环境与人文生态环境,生态设计是设计的方法和过程,通过人为的设计干预来保护或修复生态环境。而可持续设计则是在生态设计的基础上提出T--个造福子孙后代的持续目标,通过设计想要创造一个更适合人类生存的环境,是生态设计的发展方向。生态设计服务于可持续设计。这两者在理念和方法上有相互包含、相互联系之处,都是对人类所处环境的反思;但在设计目标上有所区别,“生态设计”侧重于对当下环境的保护与改善,而“可持续设计”则在人与环境的未来关系上提出了更多的要求,在社会与文化上有着更长远的目标。

《设计》:请您介绍下可持续设计在国际及国内的发展历程。

祝遵凌:1987年受联合国委托,以挪威前总理布伦兰特为首的世界环境与发展委员会提出的布伦特兰报告中指出:“可持续发展是符合今日需求的同时,不会干扰到未来世代追求它们自身需求的发展方式”。但其实在我们设计领域,早在上世纪60年代,美国的设计理论家维克多.巴巴纳克就在他的著作《为真实世界而设计》中,将地球资源与人类生存之间的发展平衡责任作为设计的一个重要问题,为我们提供了可持续设计的方法雏形。1969年麦克哈格的《设计结合自然》同样提出了类似的观点,认为设计应当是建立在有限的自然资源之上、顺应自然环境。在这些设计理论家的推动下,1980年自然保护国际联盟首次提出,要针对城市景观中人与自然对立的种种情形,运用可持续设计的理念,使城市与自然相互依赖、协调发展。在1987年可持续发展概念提出后,国际景观设计领域更加重视并且进一步深入研究可持续设计的战略与方法,1993年美国景观设计师协会(AsLA)发表的《AsLA环境与发展宣言》就从景观设计学角度提出了一些可持续发展战略,2005年国际景观设计师联盟(IFLA)与联合国教科文组织联合发表了最新的《国际景观设计教育宪章》,要求景观设计需加强对项目可持续性的考虑,2006年美国建筑师协会(AIA)和环保委员会(COTE)研究得出了可持续设计的一些关键因素,涵盖了从土地与气候环境到施工材料、建筑寿命等等的各个方面。

中国古典园林以及《园冶》里表达的道法自然、天人合一的造园思想,其实都是与可持续设计是一脉相承的。从这个角度,我认为,中国是世界可持续设计思想的发源地。近代由于我们处于解决中国特色的温饱问题等,在快速发展的路上,在一部分设计实践中,可持续设计和生态设计,有的被忽視、有的被弱化,部分工程出现了急功近利的现象,这些需要时间去消化、去逐步解决。1993年,中国也开始实行“绿色标准”制度,这标志着“可持续设计”理念已经开始影响到以中国为首的发展中国家。1999年的《北京宪章》中将可持续发展观念作为主题,开始直面生态环境问题,提出了可持续发展的城市规划原则,并要求城市景观设计要构造一个有机循环的可持续体系。21世纪以来国内一些专家学者翻译了很多有关可持续景观设计方面的国际重要著作;在城市及乡村的可持续景观设计方面许多有识之士进行了不断探索,包括工业设计领域,以及而后发展起来的服装设计领域等都在不断地创造一个可持续设计的时代。

《设计》:“环保可持续”这一概念近年在国内的热度可称得上如日中天,在实践中是否存在认识和操作上的误区?

祝遵凌:环保可持续目前在大众的思维中往往停留在立法层次,即法律对民众提出的最低环保要求,如最近引起热议的“垃圾分类”。但学者对环保可持续的理解不应仅限于如此窄的层面,目前尤其是一些做基础研究的学者有时会步入停滞不前的状态,在进行环保研究时仅停留在防治污染层面,却没有做更深层次的考虑,对“可持续”也只有表面认知。另外还有一种研究却是步入了专做“顶层设计”的误区,即眼高手低,一味地提出自己的理论和看法,而没有考虑到当前的技术发展水平,出现理论无法转化为实践的情况。

《设计》:可持续设计是否存在“有中国特色”的发展模式?国外又有哪些令您印象深刻的经验可以借鉴?

祝遵凌:中国特色的社会形态决定着可持续设计必然有着“有中国特色”的发展模式。我们的文化背景、社会情况等都与国外不同,这就导致我国无论是城市发展模式还是设计的着眼点都与国外有很大差别。因此我国的可持续设计要充分考虑方方面面的国际差别,要能切实解决“中国问题”。

对于国外的经验,我对斯丹法诺.马扎诺的一句话印象十分深刻:“让技术成为‘善的力量并创新使用,这是我们应当做的,而不是当‘恶的力量来使用。”这样简短的一句话实际上包含了对可持续设计的深刻领悟。可持续设计首先建立在技术基础上,我们要做的是利用现有技术来发挥其功能、审美、文化的多重效用,使可持续设计真正地为人服务、为后代服务。这样的例子在国際上已经有很多,比如在2018年落成的华盛顿大学科学生命楼,就从多个层面诠释了“可持续设计”,小到生态建造材料、生态学习资源,大到可持续的生态化建筑在师生科研、交流过程中带来的思考,这些因素都包含在建筑设计之内。

我国在可持续设计上发展迅速,有很多优秀的实践案例,但需要做的和需要提升的还有很多。

《设计》:国内推进可持续设计遇到了哪些阻力和困难?您在实践中如何克服?

祝遵凌:国内推进可持续设计所遇到的问题无非有二:一是技术,二是认识。在技术上,可持续设计需要材料和工程应用科学的支撑。除了材料学家们做出的贡献,我作为植物景观研究者,也在不断思考能否对我们所熟悉的植物材料加以利用。我在平时的研究中会非常注重植物的物化属性,以期未来在景观设计、建筑设计等方面能够发挥一些作用。在认识上,可持续设计的理念还没有完全普及到每一个设计师和设计研究者。我作为教育工作者与学院管理者,在平时的教学过程及学科建设与发展中时刻注意可持续设计问题,从概念到方法上努力培养可持续设计的教育人才与可持续设计的实践者。

《设计》:您认为,青年设计师当如何践行“可持续设计”?

祝遵凌:当下的青年设计师常常被要求专业能力一定要过硬,这是好事,但一个过于看重专业能力、在狭义的“专业”领域钻牛角尖的设计师往往会忽略了对于生态自然和人类文化的关怀,也忽略了自己与其他学科的联系。因此我非常鼓励青年设计师走向社会,去看看广大人民群众的生活状态,这样才能够明白:人到底需要什么?设计需要为人做什么?这样才能将平时所学的可持续设计理论转化到真正需要的地方去,避免“盲目下手”的设计。青年设计师不仅需要练好专业本领,也要广泛拓展社会科学、自然科学、人文科学方面的知识,将城市规划、建筑、风景园林的融合与城市环境成一体的融合。只有充分联系了多个学科,才能做出真正具有内涵和意义的可持续设计,切实地让设计适应这个自然与人文融为一体的复杂环境。

《设计》:新材料与新技术的发展对“可持续设计”的发展起到了怎样的作用?

祝遵凌:材料与技术是设计的基础,也是设计的重中之重。只有建立在充分了解所用材料及其如何运用的基础上,才能做出可落实的设计。新材料和新技术的发展,一方面能够解决材料消耗、能源消耗的问题,另一方面能够支撑一些现在看来还较为前卫的设计方法。比如说一座建筑的设计,在设计前期,新材料的应用能够切实降低资源和能源损耗,在设计落成后能够减少建筑物的碳排放,在建筑使用寿命结束时还能够回收这些材料。可以说新材料的发展在任何可持续设计中都是如此,它在设计的整个过程中都是相当重要的,从根源上决定着设计对生态环境的影响。另外许多很好的可持续设计灵感都局限于技术的落后而无法实施,我们需要时刻去关注新技术的发展,比如现在亟待突破的3D打印技术,若能广泛应用于我们的设计中,将会大大减少各种成本,可以更高效地完成可持续的设计目标。

《设计》:请您介绍一些可持续设计相关的典型案例。

祝遵凌:我认为新加坡加冷河一碧山公园项目很值得大家好好学习,加冷河是新加坡最长的河流,全长约十公里,原本是一条笔直的水泥排水道,主要为应对城市排洪需求,这是新加坡典型的河川样貌,我们很多城市也常看到这种形式,河流无法亲近。新加坡政府从2006年起,发起“活力、美丽、清洁”水计划,目的在于改造整个国家的水体,使之不仅仅局限于排水和供水的功能,而是要为社区融合和游憩提供充满活力的新空间(图1)。改造加冷河的景观设计公司大胆采用可持续的生态修复设计手法(图2),打破原本泾渭分明的河流与公园—刀切的笔直界线,让河流转几个弯流进公园。改造后的加冷河蜿蜒曲折、宽窄不一,不仅绿意盎然,鱼虾、昆虫与鸟类都回来了(图3),把原本的“三面光”河流,复育成自然蜿蜒的美丽河川(图4)。加冷河一碧山公园是一个很好的带有启发性的可持续设计案例,它展示了如何使城市公园作为生态基础设施,与水资源保护和利用巧妙融合在一起,起到洪水管理、增加生物多样性和提供娱乐空间等多重功用(图5)。

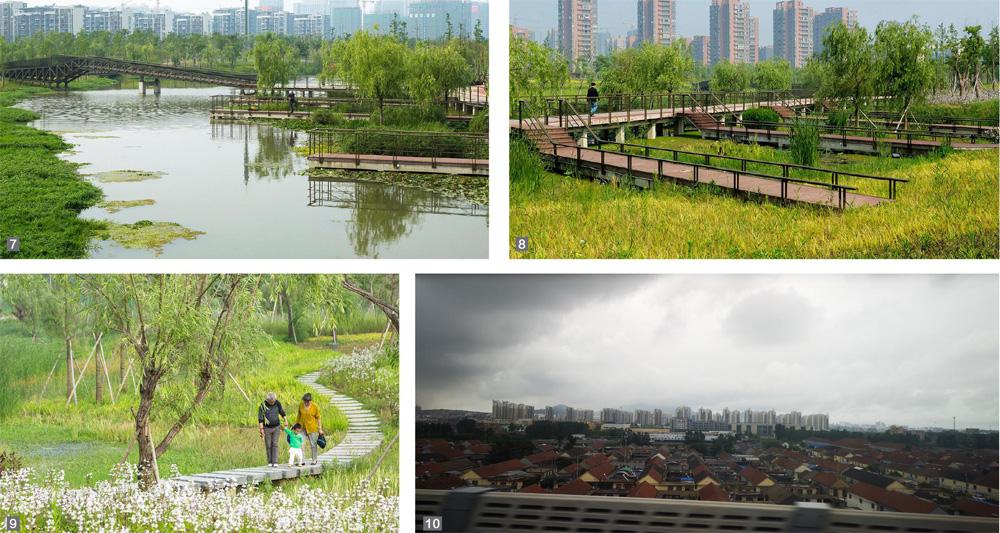

另一个我关注到的设计案例是宁波生态走廊。设计者将整个场地中的绿色因子转化为一个巨大的“活体过滤器”这样的思想我十分赞同。新建的河道从源头上改变了原有的不连贯运河系统,重新发挥出河道的生态修复功能(图6);生态沼泽和雨水花园合理分布在公园之中,担当过滤和提供栖息地的双重作用;水生植物园保护了生物多样性,又缓解了暴雨洪涝灾害。宁波生态走廊将当地的地形、水文和植被特点融入到设计当中,缓和了自然灾害的侵袭,为野生动植物创造了栖息场所(图7)。人的生活质量随着自然生态系统得到修复也相应地得到提高——栈桥、步石等等基础设施让人们能够亲近人工打造出的自然环境,同时呼应了城市工业文化的历史(图8、9)。这个案例就是给我们展示了可持续设计在一个较大的景观空间中如何运用,可说是营造出了一个人与自然共同可持续发展的生态图景。

《设计》:请提出一个您认为当下最值得业界讨论的话题并抛出您的观点。

祝遵凌:我认为我国当下的可持续设计,重点在于如何解决“中国问题”。也就是说如何用可持续设计来改变我们的城市和乡村。近几十年来中国花了大量精力与财力来“脱贫”,来富强,但还没有足够的时间去思考,我们现在的城乡,如何可持续发展。我认为我们的设计师、设计学者应该在做设计之前,非常谨慎而充分地考虑设计到底要是解决中国的什么问题。以近年炙手可热的乡村景观设计来说,我国曾是一个农业大国,现在我国的城市也依然以农村为基础。这样一个与西方发达国家不一样的、特殊的城乡结构,需要设计师去充分关注城乡之间的关系、了解城市居民与乡村居民生活需求的不同点(图10)。这样才能对症下药,不至于在当前如火如荼的乡村景观建设中犯了城市化或只做形式上的乡土化等错误。再以我本人狭义的植物景观设计专业角度来说,我国典型的植物群落模式类型、树种组成及数量、植物形态及生理特性、林木树冠郁闭度、物种类型、构景层次、常绿落叶比、树冠水平投影重叠面积、季相变化、景观优美度等等都有其特征,尤其是在我国悠久历史的影响下,不少植物还具有内涵丰富的文化寓意,这些都是我们在设计时要综合考虑的因素。

《设计》:请您和《设计》的读者分享1-2个最近您正在关注或研究的理念/领域/问题。

祝遵凌:我从事城市道路景观研究已经有十余年,植物是城市道路上唯一具有生命的绿色基础设施,发挥着重要的生态效益,可以更好地调节城市发展的需要和市民生活的需求之间的矛盾。在我研究期间,数字化技术在以难以置信的速度飞快发展,因此最近我也在着手研究如何将传统的3S技术与物联网、云计算等技术相结合,为道路景观提供长久有效的动态景观,避免人力、物力的浪费。在此基础上充分收集数据,对道路植物和建筑物之间的关系、道路植物景观发挥的生态功能进行持续的监测和评估,以保障道路绿化的可持续性。

《设计》:请您推荐一些可持续设计相关信息渠道,以及2019/2020年国内外值得关注的业界大事。

祝遵凌:关于可持续设计的研究,我认为我们国家的国家自然科学基金基础研究知识库就是一个很好的信息渠道,可以看到我们的同行,包括一些业界专家和青年学者们正在关注的问题。另外可以多关注一些提供设计资讯的重要网络媒体,比如中国设计在线、谷德设计网等,都能够提供一些最新的可持续设计信息。

值得关注的业界大事一个是第三届LeNs可持续设计国际会议的召开,是在2019年4月3日-4月5日在欧洲、亚洲、非洲、中美洲和南美洲的六个国家分会场同时举办的,我国北京也是场地之一。此次会议关于“可持续的产品服务系统设计”与“分布式经济”主题讨论值得大家关注了解。另外今年4月3日-4月4日在深圳举办的第十五届国际绿色建筑与建筑节能大会及技术与产品博览会也能够给我们的设计师带来许多灵感。”