居民生活质量大数据指标体系的构建与运用

魏颖 刘厉兵

随着经济、社会、技术、资源、环境等条件不断发展变化,在个体背景、家庭背景和地区背景等因素交织影响下,不同社会群体在就业收入、消费购物、休闲娱乐等方面的差异性逐步显现,经济发展成果在不同个体中的实现程度和内心感受日趋多元化。比如,同样半小时通勤时间,之于一线城市可称为便捷,之于三四线城市则是拥堵。因此,针对多维度生活需求,既全面、客观、准确、及时测量居民实际获得,又科学、合理、动态识别其获得感和幸福感,具有重要意义。

一、居民生活质量的传统评价方法

生活质量是指人们对生活水平的全面评价(Galbraith,1958),通常从经济学、社会学、心理学、政治学、地理学等维度予以研究测度(陆军、刘海文,2018)。学者方面,Liu(1976)从经济、政治、环境、健康、教育等方面,选取123个指标考察生活质量,其他学者从公共服务(Massey et al,1987)、生活成本(Albouy,2008)、失业率(Greenwood,1969)等社会属性,以及温度(Glaeser、Tobio,2008)、降水量、空气质量(Roback,1982)等自然环境属性开展研究。我国学者大多以主观指标和统计数据相结合的方式,设计由消费者信心、教育质量、健康水平、医疗服务等指标构成的评价体系,通过主成分分析、相关分析、聚类等方法测度生活质量(彭念一、李丽,2003;范柏乃,2006;张连城等,2014;郭洪伟,2018)。机构方面,联合国人类发展指数(HDI)、OECD美好生活指数等具有一定的国际影响力,人类发展指数从预期寿命、成人识字率和人均GDP三个方面反映了人的长寿水平、知识水平和生活水平,美好生活指数从住房条件、家庭收入、工作、社区环境、教育等11个方面考察生活质量和民众生活幸福感。我国研究机构也做出了积极探索,如首都经贸大学长期发布城市生活质量指数。

这些研究基本脉络是以统计数据和调查数据相结合的方式,统计数据刻画客观生活水平,调查数据主要是把握居民主观满意度。经深入分析发现,统计数据具有权威性,可信度较高,但相关指标未能全面立体覆盖研究内容,如通勤时间、餐饮多样化、休闲娱乐等暂无涉及。更为突出的问题是,物质条件与生活质量的矛盾统一。在很多情况下,充裕的物质资源是高品质生活的必要条件,人们倾向于认为当物质生活的需求得到充分满足时,生活质量会得到一定的提高,但是前者并不是后者的充分条件,二者背离的情况也常常出现。经由调查问卷的主观生活质量评价,能够识别内心活动和个人體验,是基于统计指标考察的有力补充。但调查问卷题目设置有限,调查群体偏少,填报过程相对随意,存在相当程度的感知识别偏差。

二、构建居民生活质量大数据指标体系

(一)大数据指标体系考察要点

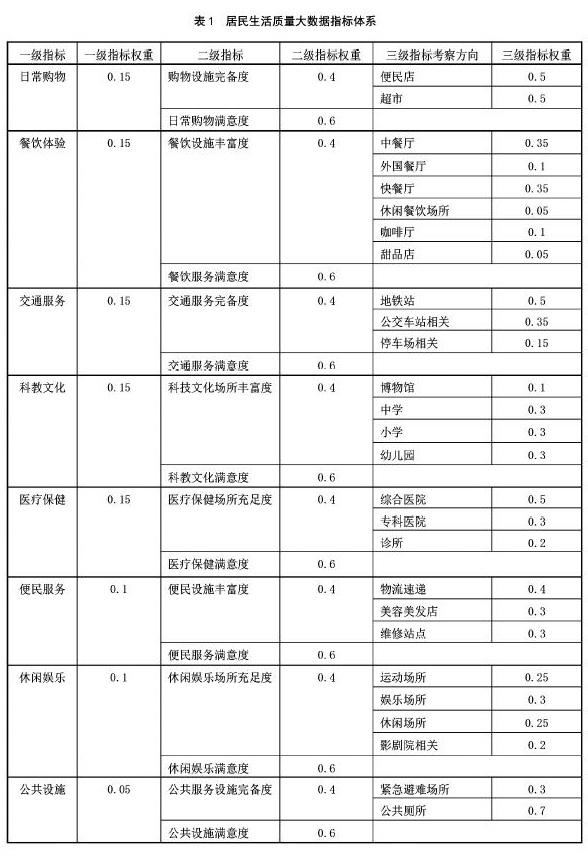

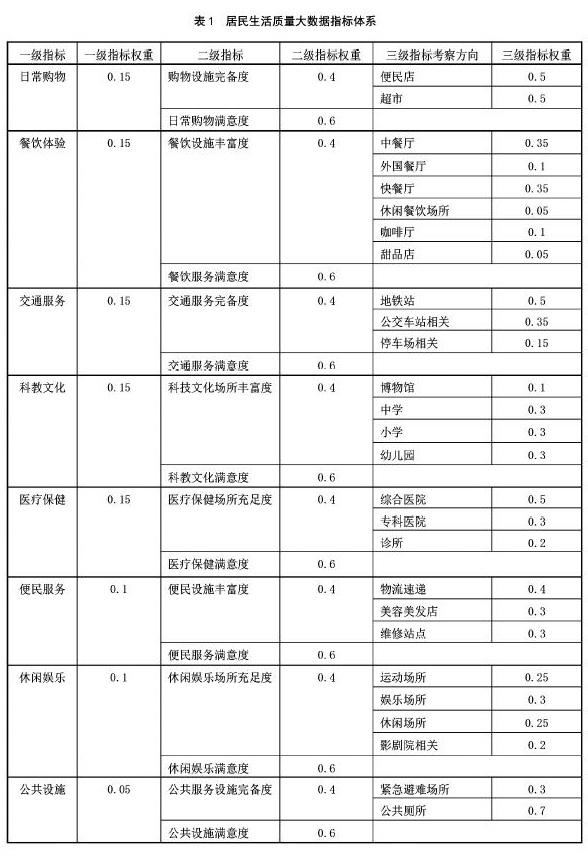

传统研究建立了评价生活质量的规范视角、分析生活质量指数的科学方法,本文探索的大数据指标体系主要从指标契合度、基础数据及时性准确性等方面夯实生活质量研究。具体而言,我们从日常购物、餐饮体验、交通服务、科教文化、医疗保健、便民服务、休闲娱乐、公共设施等8个方面展开。第一,物质消费是生活质量的重要基础,在经济社会发展初级和中级阶段尤为重要,但随着收入水平逐渐提高,人们对高额消费的追求兴致将有所减弱,人们开始追求舒适生活等精神方面的享受。第二,“民以食为天”,餐饮多样性、便捷性、安全卫生等因素深刻影响着居民生活质量,不离开所在城市而体验其他地区饮食习惯早已不是新鲜事,餐饮外卖正在改变人们的用餐习惯。第三,交通出行已经成为大中城市治理重点,交通拥堵、汽车限购限行等成为百姓日常话题,随着城镇化发展,关于三四线城市交通的话题讨论也开始升温。第四,科教文化是民众重要的精神食粮和未来发展根基,博物馆、展览馆、文化艺术体验馆等日益成为当代居民获取精神满足的主要场所,教育水平高低直接左右着家长和学生的幸福感。第五,医疗保健是人民群众迫切关心的议题,党和国家向来高度重视医疗改革,近年来各地方持续加大医疗投入,人民群众就医问诊的获得感和满意度不断提升,但仍存在一些问题,需要将其纳入民众生活质量考察范畴。第六,便民服务一直在居民生活服务中发挥着重要作用,邮局、售票处、物流速递、电讯营业厅、美容美发店、维修站点等服务场所不可或缺,不过随着信息社会愈发普及,一些服务逐渐转为线上,实物处所会有所减少。第七,休闲娱乐是城市居民缓解工作压力、恢复生机活力的重要途径,健身房、游泳馆、羽毛球馆等成为人们强身健体的主要地点,度假村、采摘园、游乐场等成为假日消费热点,影剧院等已经成为带动商圈人气活力的重要支撑。第八,公共设施是居民生活必不可少的保障,虽然报刊亭、公共电话等设施的服务价值不断下降,但公共厕所、紧急避难场所等仍然发挥着重要保障作用。归纳来看,居民生活涵盖面广,上述八点不足以完全刻画人们生活体验的方方面面,但综合考察这八点依然能够较好地把握居民生活质量水平。

(二)大数据指标体系构建原则

居民生活质量评价指标体系是一个复杂系统。大数据指标体系遵循以下构建原则:一是科学性。指标体系将建立在科学基础之上,指标的选择,指标权重的确定,数据的选取、计算与合成会以公认的科学理论(如统计理论、经济理论等)为依据,以较少的综合性指标,规范、准确地反映居民生活质量的基本内涵。二是系统性。指标设置会尽可能全面反映居民生活的特征,防止片面性,各指标之间将相互联系、相互配合,各有侧重,形成有机整体,从不同角度反映居民生活的实际状况。三是动态性。提高居民生活质量既是目标又是过程,因此,指标体系既要充分考虑居民生活质量的现状情况,又要能综合反映其动态发展趋势,便于预测和管理;同时,还将在一定时期内保持指标体系的相对稳定性,不会频繁变动。四是可行性。指标体系将是一个可操作性强的方案,含义明确、口径一致、可核算,达到动态可比,保证指标比较结果的合理性、客观性和公正性。

(三)大数据指标体系构成

基于上述分析,我们设计了涵盖8项一级指标、16项二级指标、27项三级指标的大数据指标体系。从日常购物、餐饮体验、交通服务、科教文化、医疗保健、便民服务、休闲娱乐、公共设施等方面设置了8个一级指标。对于每项一级指标,均从客观设施完备度和居民主观满意度两方面予以把握,既以客观状况刻画生活水平、为各地提高人民生活水平提供切实抓手,又准确识别人民获得感、以民众内心感受为重要考察依据。对于二级客观指标,使用“人均特定场所数量”(地理兴趣点,POI)作为基础数据;对于二级主观指标,通过语义识别、机器学习等方法深度分析互联网舆情数据。大数据指标体系具体构成参见表1。

三、初步运用居民生活质量大数据指标体系

运用指标体系测算居民生活质量,主要完成以下两点:一是计算底层指标得分。对于二级主观数据,直接使用居民满意度;对于三级客观指标,锁定基期人均值的最大值和最小值,将各地不同时期人均值映射到0—1区间。这样形成的底层指标具有不同城市和不同时间的横纵可比性。二是确定指标权重。本文在研究(赵彦云等,2018)等文献基础上,通过专家访谈等方式,确定了以均权重为主、部分指标微调的赋权方法。权重系数详见表1。

通过测算2016、2019两个年度前7个月全国31个直辖市和省会城市居民生活质量,形成如下主要发现:第一,全国平均生活质量提升较快。2019年全国生活质量指数均值达到0.7007,较2016年提高27.7%。其中,医疗保健质量提升幅度最大,达到67.2%;日常购物质量提升最小,仅为11.2%;餐饮服务质量、便民服務质量、交通服务质量、休闲娱乐质量、公共设施质量、科教文化质量依次提高33.6%、32.9%、26.4%、19.8%、18.3%、14.4%。第二,大量投入并不等同于民众认可度显著上升。对比主客观两类指数变化情况笔者发现,在超市、饭店、地铁、学校、医院、影院等各类场所设施大量增多、客观指数得分大幅增加的同时,民众主观满意度指数提高幅度相对较小。如,医疗保健场所充足度提高125%,但医疗保健满意度仅提高38%,在各项主观指标中仍处于较低位置;科教文化场所丰富度提高47%,相应满意度仅提高1%;甚至休闲娱乐场所充足度提高80%,满意度反而下降2%。这种情况提醒我们,“仓廪足未必百姓安”,满足人民群众对美好生活的追求仍有大量细致工作要做。第三,生活质量与经济水平关联性不强。2019年,广州、杭州、成都等城市生活质量领跑全国,第四至十一位依次是沈阳、武汉、北京、长春、昆明、南京、济南、上海,排名靠前的主要是准一线城市。进一步将2019年31城生活质量指数与2018年人均GDP作相关分析,相关系数仅为0.66。再将31城分为东部、中部、西部、东北,生活质量均值分别为0.7406、0.6728、0.6710、0.7421,东北最高,中部和西部差别并不明显。我们深入采用K均值聚类算法,将31城分为4组较为妥当(即当组数为4时,坡度变化不明显),发现每组中各城市的经济水平依然参差不齐。

总体来看,大数据测评居民生活质量是一次有益探索,本文测评过程及分析结论有助于科学施策。为更好地促进相关工作,提出以下思考:一要充分利用大数据构建科学准确的居民生活质量评价体系。互联网海量数据提供及时准确的信息反馈,能够真实反映民众对于生活质量的主客观评价。相关指标通常与民众主观感受息息相关,有必要尽快建立科学准确的评估体系,促进民生政策更为有的放矢。二要结构性调整政府和市场的服务供给。对于客观指标提升较小的,要通过放开市场准入、改善营商环境等手段,充分引入社会资本,切实增加服务供给。对于客观指标提升较大、但群众满意度提升较小甚至负增长的,要积极把握群众切实需要,在财税政策上从市场化、精细化、人性化等方面下功夫。三要探索将居民生活质量指标纳入政府官员考核。当前,地方政府官员政绩考核体系已经淡化经济增长目标,经济发展、国计民生、科学施政等所占比重大幅增加。在此背景下,将居民生活质量纳入官员激励机制,将更好地促进地区经济社会全面发展,夯实执政基础。

(魏颖,国家信息中心大数据发展部副主任。刘厉兵,国家信息中心大数据发展部副处长)