左江花山岩画 诉不尽的骆越千年

林涵

“花山”是壮语“岜莱”的汉译,“岜”是山的意思,“莱”则指麻点密布,因涂绘于灰黄色崖壁上的赭红图像在远眺之下呈现为斑斑点点的红色麻点而得名。

2016年7月15日,中国广西左江花山岩画文化景观在第40 届世界遗产大会上获准列入世界文化遗产名录。该项目成功申遗,填补了中国岩画类世界遗产名录的空白。

“二广深谿石壁上有鬼影,如淡墨画。船人行,以为其祖考,祭之不敢慢。” 宋人李石的《续博物志》卷八中如是记载。

明代张穆的《异闻录》中说:“广西太平府有高崖数里,现兵马持刀杖,或有无首者。舟人戒无指,有言之者则患病。”

清末的《宁明州志》也说:“花山距城五十里,峭壁中有生成赤色人形,皆裸体,或大或小,或执干戈,或骑马。未乱之先,色明亮;乱过之后,色稍暗淡。又沿江一路两岸,崖壁如此类者多有。”

上述文献中描述的“鬼影”“赤色人形”指的就是左江花山岩画。

栉风沐雨两千载不毁

左江位于广西西南部,是珠江水系的重要支流。在绵延200多公里的左江江畔崖壁上,骆越人创作的古朴画卷历经两千载风雨而不毁。画卷穿越时空,诉说了怎样的骆越故事?

“花山”是壮语“岜莱”的汉译,“岜”是山的意思,“莱”则指麻点密布,因涂绘于灰黄色崖壁上的赭红图像在远眺之下呈现为斑斑点点的红色麻点而得名。

岩画作于江边崖壁之上,在船上远眺,震撼之感油然而生。“快看,那就是羊角钮钟!”羊角钮钟是南方特有的礼乐器,也是推断岩画年代的典型器物,仅在云南、广西、广东以及邻国越南北部等地被发现过。

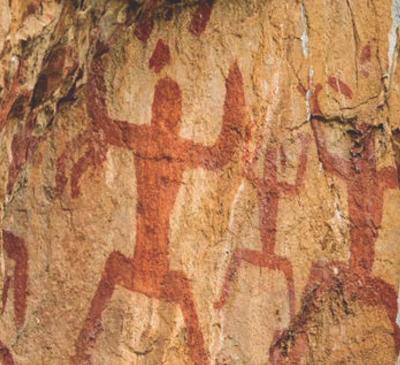

绿染天地的山水间,花山矗立其中,那侧岭似猴面的山峰崖壁上,布满了用平涂剪影法创作的赭红色图像:正身人像、侧身人像、兽类、飞禽、兵器及礼乐器等。据不完全统计,花山约8000平方米的崖壁上,图像多达1900多个。

正身人像的基本形态是双臂向两侧平伸,屈肘上举;双腿平蹲,屈膝向下。身躯的形态多为上大下小的倒三角状,有的则是上下同宽的柱状。腰间多无佩挂,少数佩戴刀、剑等兵器。

侧身人像整体都比正身人像小,面向左或向右,手脚向身躯的同一侧伸展。或蹲或站,双手多屈肘上举,也有的平直斜伸向上,大多手掌未见有手指;头、颈、身有的连成一条直线,有的线条粗细有别。少有腰间佩挂刀剑者。

总体来看,无论是正身人像还是侧身人像,其形态高度程式化。由于是在船上观看,地点较远,图像的视觉效果有误差,目测1米多高的图像实际可能有二三米高。要知道,国内外的岩画,图像超过1米的并不多见。而花山在密集相连的图像中甚至还有相互重叠的图像。据当地人介绍,规模宏大的左江岩画并不是一次绘成的,而是在漫长的岁月中多次绘制而成。

源于原始宗教意识

浓烈、庄严、肃穆,左江岩画弥散的神秘气息引人无限遐想。在20 世纪80 年代,曾经出现过一轮对左江岩画的研究热潮,当时破解了不少谜题。其中,岩画的断代问题往往是最棘手的,判断左江岩画的断代依靠三方面的材料:一是根据考古发现的典型器物来推断,如羊角钮钟;二是根据考古发现的各种器物上的花纹图案进行推断,例如在湖南出土的战国时期越式青铜钺上的纹饰与左江岩画正身人像极为相似;三是采集与岩画有关的钟乳石进行“碳十四”年代测定。研究人员综合分析以上三种推断结果并得出结论,左江岩画作画的年代集中在战国至西汉年间。这与骆越人在此活动的时间重叠。

在正午阳光的直射下,岩画的赭红略微暗淡,但清晰可辨。为何完全暴露在风吹雨打环境中2000 多年的岩画,颜色竟未消失?有研究发现,这是因为作画颜料主要由赤铁矿混合动物血或皮胶制成,以动物胶作为黏合剂可使铁系矿物颜料牢固地附着在崖壁上。

岩画多集中在崖壁的中下部,作画的最高点一般都高于水面几十米。骆越人是如何接近绝壁作画的呢?学界对此有多种猜测。例如,有人认为在作画不高的地方可能使用直接搭架法。有人认為,也有可能使用自下而上的攀援法。还有人认为,骆越人可能以绳索、藤条为辅助工具,从崖壁顶部悬吊攀援而下作画。还有一种可能是高水位浮船法。在山洪暴发、江水上涨之时,人们利用高水位划船或木排到崖壁下直接作画。

骆越人在作画条件极其艰险的情境下,花费数百年时间创作如此高度程式化岩画的意义何在?左江岩画的主题内容是岩画研究的核心。一般认为,左江岩画的绘制受到原始宗教意识的强烈驱使。有学者认为,岩画中正身人像与青蛙形状相似,岩画很可能与青蛙崇拜有关。记者走访的多位学者都提及壮族由来已久且延续至今的青蛙崇拜。广西东兰县、凤山县和南丹县一带每年都要举行“青蛙节”祭祀活动。有学者认为,左江岩画所绘的是骆越人模仿青蛙动作的群体舞蹈场面,是稻作文化中以祈雨为目的的青蛙崇拜的再现。

还有学者认为,对左江岩画主题内容的认识可以从李石的《续博物志》中得到启发。“以为其祖考,祭之不敢慢”,说明左江岩画可能是祖先崇拜的产物。左江岩画虽然图像众多,但排列规整,组合规律明显。与国内外的大多数岩画不同,在左江岩画中,人是绝对的甚至是唯一的主题,高大的正身人像占据画面中心,其他的动物、器物图像均从属于中心人物。高大的正身人像被认为是人们祭拜的祖先神灵的形象。

在很多民族学材料中,都可以找到与左江岩画内容如出一辙的场景。例如,居住在黔、桂交界的白裤瑶,其丧礼葬式最庄重的时刻是出殡头一天下午举行的会祖仪式。届时会场鸦雀无声,巫觋按照一定节奏敲打铜鼓,所有在场的亲朋寨邻,不论老幼,都须双手向上弯举,双脚朝上屈膝叉开,随着鼓点摇头顿足,似托行,如步送。

申遗成功天下知

左江岩画,寂静无言。于无声处听惊雷,其蕴含着骆越先民乃至岭南地区早期历史的丰富信息,弥足珍贵。

2016 年7 月15 日,中国广西左江花山岩画文化景观在第40 届世界遗产大会上获准列入世界文化遗产名录。该项目成功申遗,填补了中国岩画类世界遗产名录的空白。

花山岩画申遗成功,是这一宝贵的人类文化瑰宝走向世界的新契机。但必须清醒地看到,世界遗产保护是一个动态的过程,申遗成功仅仅是迈出保护第一步。正如中国社会科学院专家所指出的,对于花山岩画来说只是个开始,因为“岩画的保护难度很大”。作为世界遗产,不仅仅是享受旅游收益、随意开发那么简单,更需要的是人们承担严肃的国际责任并兑现承诺。

申遗成功不是终点,而是新的起点;不仅是一种荣誉,更是一种鞭策。左江流域目前发现岩画82 处,已有61 处被列为各级文物保护单位,其中花山岩画早在1988 年就被列为全国重点文物保护单位。但随着人类活动造成的环境污染加剧,岩画受到损害的速度也在加快。随着左江花山岩画成功申请成为世界文化遗产,花山岩画的相关保护工作得到了加快推进。守护好花山岩画这一人类共有的文化财富,让这历经两千载风雨而不毁的骆越画卷代代相传。

船过渡口,回望花山时,仿佛看见无数骆越先民在钟鼓乐声的引导下翩翩起舞,动作整齐划一,神情庄严肃穆。明江蜿蜒、翠竹青葱、奇峰林立,骆越画魂与山水共舞。