公平理念在中国:改革开放40年社会保障事业回顾和展望

向运华 王晓慧

摘 要:公平正义是中国特色社会主义的内在要求。改革开放40年以来,中国政府不断提高对社会保障事业注意力强度,始终践行公平理念,一系列政策法规陆续颁布并实施,逐步推进社会保障内容从单一到多元的转变,社会保障覆盖范围从城市到农村的延伸,社会保障质量从低水平到高层次的提升。根据斯塔西·亚当斯提出的公平理论,地区间的社会保障支出是否存在差异,显著影响人们的公平感知,通过起点公平、过程公平和结果公平10个指标的数据分析,结果显示中国31个省份(自治区、直辖市)的社会保障支出不断增加,然而地区间资金供给并不均衡,但多数指标相对差异在缩小。进一步扩大社会保障的覆盖面,规范社会保障资金筹集和支出,补齐短板,是十三五期间推进社会保障制度公平可持续发展的必由之路。

关键词:公平;社会保障;改革开放;注意力

中图分类号:C913.7 文献标识码:A 文章编号:1005-6378(2019)03-0121-08

DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2019.03.018

一、引言与文献回顾

改革开放40年以来,中国经济得到了飞速的发展,人均GDP从385元提高到59 660元。中国经济社会快速发展的同时,贫富差距不容忽视,国家统计局数据显示2017年基尼系数为0.467,基本公共服务均等化问题常年来也饱受争议。公平正义是中国特色社会主义的内在要求,如何将做大的“蛋糕”公平合理地分配给每个社会成员,让广大群众共享改革发展成果,不断增进民生福祉,是中国经济发展的出发点和根本目标。

社会保障制度是保障人民生活、调节社会分配的一项基本制度,是公共服务体系的重要组成部分。公平是现代社会保障的基本及首要价值取向,是现代社会保障制度设计和实施的基本依据[1]。健全的社会保障制度是实现社会公平的有效途径之一,国外的诸多研究显示,社会保障有效缩小了收入分配差距,而且社会保障对收入分配的调节作用要远高于税费。Vincent Mahler、David Jesuit和Jean-Yves Hocquet的研究发现,欧洲国家特别是北欧和西欧国家,社会保障制度对缩小收入差距效应为80%,其中转移性收入的影响大于社保缴费的影响,即使是在社会保障对基尼系数降低效应较小的美国,效应也有55%(税收的效应占45%)[2-3]。公平可持续的社会保障制度关系到社会稳定、民生和谐与经济发展,是“安全网”与“减震阀”[4]。改革开放40年以来,中国社会保障制度在改革中发展,在发展中完善,实现了社会保障内容从单一到多元的转变,社会保障覆盖范围从城市到农村的延伸,社会保障质量从低水平到高层次的提升,初步建成了与经济社会发展相适应的,内含社会保险、社会救济、社会福利、优抚安置的社会保障体系。

国内学者对社会保障的研究伴随着社会保障制度的发展也日益丰富,涉及到公平可持续的研究大致可以分为两类。一是社会保障地区差异研究。刘萍萍、时涛、李琼等学者采用不同的方法和数据,研究结果均表明中国社会保障水平存在明显的区域差异性,东部地区的社会保障水平总体上高于中西地区[5-7]。杨林、薛琪琪指出城乡社会保障在制度建设的时效性、规范性、系統性、权威性方面存在较大差异,城乡之间社会保障水平差距依然明显[8]。二是社会保障水平与城乡居民收入差距研究。不同于国外的研究结果,关于社会保障制度对收入分配调节作用存在争议。部分研究认为不健全的社会保障制度对收入分配有消极影响。宋晓梧、王茂福,以及谢勇才认为当前社会保障对收入分配存在“逆向调节”[9-10]。陶纪坤、孙文基、黄文正等采用对比城乡社会保障项目、保障水平和VAR模型,结果显示社会保障制度扩大了城乡收入分配差距[11-13]。与此同时,一些研究则认为社会保障缩小了收入差距。何立新、佐藤宏通过社会科学院城镇居民住户调查数据研究发现中国城镇社会保障制度缩小了个人收入差距,但这种调节效果是通过代际间的收入再分配实现的而非收入阶层间的再分配,而且调节作用在缩小[14]。杨风寿、沈默运用自回归VAR模型进行统计,结果显示社会保障水平对城乡收入差距的影响经历了“逆向调节”到“正向调节”的路径[15]。王延中等利用社会科学院课题组2012年的调研数据,研究表明中国社会保障收入已经成为城乡居民收入的重要组成部分,总体上社会保险制度缩小了收入差距,但效果亟待提高[16]。李实等人利用CHIP数据研究结果显示经过税费和各社会保障项目的调节后,2013年全国居民市场收入差距下降了约11%,这一调节作用在城市地区更为明显,但与其他国家相比作用相当有限[17]。

如何把握中国社会保障制度的设计初衷及发展历程?公平理念如何在政策设计与实践中体现?中国地区间社会保障支出是否存在差异?研究这些问题,对于准确把握中国社会保障制度的内涵,促进社会保障制度更加公平可持续发展,有效发挥其收入分配调节作用有重要的现实意义,然而已有文献在这方面尚有不足。本文通过追溯改革开放40年来中国特色社会保障制度体系的发展历程,梳理中国社会保障的政策实践过程中内涵的公平理念,基于31个省(直辖市、自治区)的数据分析,评价公平理念在中国社会保障的地区实践现状,为公平可持续的社会保障制度的进一步发展提出建议。

二、公平理念在中国社会保障的政策实践

(一)社会保障注意力强度及其变化

注意力起源于心理学,指人们将意识集中于特定活动的心理活动和心理过程。1947年赫伯特·西蒙在《行政行为——行政组织决策过程的研究》(Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization)将“注意力”引入到管理学领域,指出注意力是管理者选择性的关注某些信息而忽略其他部分的过程[18]。布莱恩·琼斯进一步将注意力引入政府决策领域,提出“注意力驱动的政策选择模型”,所有的决策都涉及到选择性,即当政策制定者们的注意力变换时,政府的政策也紧跟着发生变化[19]。琼斯的注意力理论开辟了政策研究的新路径。

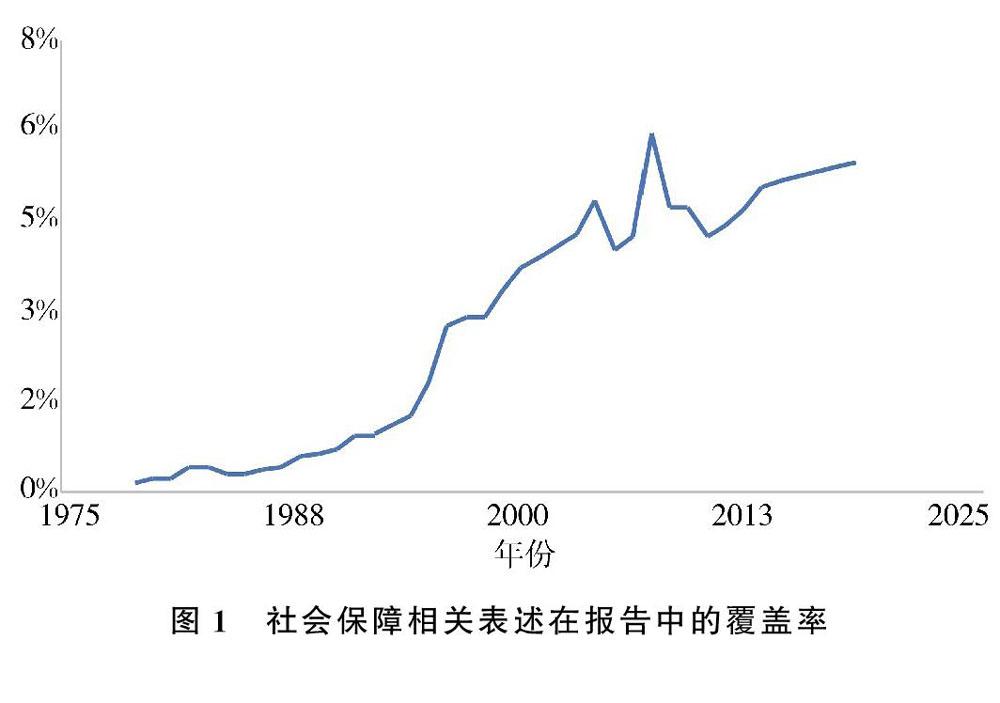

政策文本是反映政府注意力分配或者变化的重要载体,对政策文本进行分析是社会科学研究的重要方法之一。中国的政府工作报告用主要事实和数据反应各方面取得的成绩和所作的主要工作,体现着政府在哪些领域进行了重点建设,又将要重点投入哪些领域,是资源配置的风向标。通过1979-2018年政府工作报告梳理,用涉及社会保障的文字量占该年度工作报告总字数的比例反映国务院对社会保障事业的注意力强度(图1)。可以看出,40年来中国政府对社会保障事业的注意力强度呈上升趋势。

进一步通过不同时期政府工作报告中描述社会保障所使用的高频关键词来观察社会保障的注意力指向,政府对社会保障的关注点在变化,公平理念逐渐萌发并越来越受重视,具体可以分为三个阶段。

第一,1979—1995年社会保障制度前期探索阶段。该阶段涉及社会保障的表述较少且分散,公共福利、待业保险、养老保险、医疗保险、工伤保险是高频词,重点关注国有企业职工的失业和养老问题。1979—1982年重点在建设公共福利设施、妥善安排城镇待业人员就业,1983年提出社会保障概念,此时与社会福利并列,“社会保障和社会福利事业有较大的发展”,开始重视养老事业和卫生事业的发展。1987年,首次提出建立职工待业保险制度,推行职工养老保险金;1988年“要加快社会保障制度的改革,建立和健全各类社会保险制度,进一步发展社会福利事业,继续做好优抚和救济工作,逐步形成具有中国特色的社会保障制度”,自此社会保险、社会福利、优抚安置、社会救济四部分组成的社会保障体系萌发;1991年开始研究解决其他经济成分职工的养老保险问题。

第二,1996—2003年社会保障体系框架确立与发展阶段。对社会保障的叙述开始独立成段,养老保险、失业保险、扩大覆盖面、提高征缴率等成为高频词语,这一阶段明确发展社会救济、社会福利、优抚安置、社会互助、个人积累等多层次的社会保障,对社会保障领域的关注侧重职工和城镇居民。1997年强调要实行统一的职工基本养老保险制度,抓好医疗保障制度改革试点工作;1998年为给国有企业改革和经济结构调整创造条件,扩大失业保险、建立城市居民最低生活保障制度,初步建立起统一的企业职工基本养老保险制度;2000年后,强调加快形成独立于企业事业单位之外、资金来源多元化、保障制度规范化、管理服务社会化的社会保障体系。扩大社会保险的覆盖面和提高保险费征缴率,完善失业保险制度,推进养老保险社会化管理和服务成为着力点。2001年推进国有企业下岗职工基本生活保障和失业保险并轨工作,开始关注做实个人账户,全国社会保障基金建立,“社会保障体系框架基本确立”。

第三,2004—2018年社会保障制度完善与改革阶段。扩大覆盖面、提高保障水平、完善制度、做实个人账户、提高统筹层次、机关事业单位养老保险制度改革、新型农村社会养老保险试点、大病保险试点、低保与社会救助、慈善事业发展等成为高频词语,对社会保障领域的公平字眼开始出现并反复强调。2004—2007年,重点关注“完善社会统筹与个人账户相结合的养老保险制度”,反复强调“做实个人账户”,“扩大养老、失业、医疗、工伤等社会保险覆盖”,“加快建立适合农民工特点的社会保障制度”,“逐步提高统筹层次”等。2007年提出“在全国城乡建立最低生活保障制度,对于促进社会公平、构建和谐社会具有重大而深远的意义”,社会保障领域明确提出“公平”二字。2009年之后改革步伐加快,2013年城乡居民基本养老保险实现了制度全覆盖,重大疾病保障试点工作开始展开,强调“加强各项制度的完善和衔接,增强公平性”;2014年城乡居民基本养老保险制度合并,改革机关事业单位养老保险制度正式提上日程,鼓励发展企业年金、职业年金和商业保险,重视老龄事业的发展;2015年城乡居民大病保险制度全面实施;2016年提出“建立健全更加公平更可持续的社会保障制度”;2018年积极应对老龄化,强调发展居家、社区和互助式养老,推进医养结合。

(二)社会保障的公平理念与政策制度建构

除了关注政府工作报告对社会保障的表述外,40年来中国社会保障制度的建设与发展历程更深刻地践行着公平理念,逐步形成了统筹城乡、覆盖各类群体、内容丰富的社会保障体系。

党的十三届四中全会会议决定建立与中国目前生产力相适应的多层次的社会保障体系[20]。1992年,在总结各地经验的基础上,国务院颁布了《国务院关于企业职工养老保险制度改革的决定》。1993年中国共产党第十四届三中全会审议通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》首次肯定了建立多层次的社会保障体系对于深化企业和事业单位改革,保持社会稳定,顺利建立社会主义市场经济体制的重大意义,明确了社会保障体系内容、保障水平、资金来源、保障方式与管理机构,为建设公平可持续的社会保障制度奠定了基础。之后,1994年《中华人民共和国劳动法》专门用一章“第九章社会保险和福利”规定社会保险的发展目标、保险水平、国家和用人单位的责任与劳动者的权利;《企业职工生育保险试行办法》(1994)、《国务院办公厅转发民政部关于进一步做好农村社会养老保险工作意见的通知》(1995)、《企业职工工伤保险试行办法》(1996)、《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(1997)、《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(1998)、《失业保险条例》(1998)、《城市居民最低生活保障条例》(1999)、《社会保险费征缴暂行条例》(1999)等陆续出台,对养老保险、失业保险、工伤保险、医疗保险、最低生活保障的制度模式、缴费与计发办法、基金管理进行了阐释,促进社会保障制度的规范化。统筹城乡、涉及多方面的社会保障制度体系愈发明晰。

2002年中国共产党第十六次全国代表大会报告进一步明确健全社会保障体系,指出“建立健全同经济发展水平相适应的社会保障体系,是社会稳定和国家长治久安的重要保证”,强调继续完善城镇职工基本养老与基本医疗保险制度、失业保险制度和城市居民最低生活保障制度,同时鼓励地区探索建立农村养老、医疗保险和最低生活保障制度。2007年中国共产党第十七次全国代表大会报告阐释了科学发展观的内涵,强调“社会保障是社会安定的重要保证”,指出“以社会保险、社会救助、社会福利为基础”,特别要求“促进企业、机关、事业单位基本养老保险制度改革,探索建立农村养老保险制度”。《工伤保险条例》(2003)、《国务院办公厅转发卫生部等部门关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》(2003)、《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(2005)、《国务院关于保險业改革发展的若干意见》(2006)、《国务院关于开展城镇居民基本医疗保险试点的指导意见》(2007)、《国务院关于在全国建立农村最低生活保障制度的通知》(2007)、《国务院关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》(2009)、《国务院关于修改〈工伤保险条例〉的决定》(2010)、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》(2010)、《中华人民共和国社会保险法》(2010)、《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》(2011)等文件发布与实施,促进失业、工伤、生育保险制度更加完善,城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗制度建设全面推进,城乡居民最低生活保障制度逐步健全,保障水平不断提高。制度模式逐步成熟的、覆盖城乡居民的、保障人民基本生活、公平的社会保障制度进一步发展。

2012年中国共产党第十八次全国代表大会召开,大会报告首次明确指出“加紧建设对保障社会公平正义具有重大作用的制度,逐步建立以权利公平、机会公平、规则公平为主要内容的社会公平保障体系”。同时指出通过“改革和完善企业和机关事业单位社会保险制度,整合城乡居民基本养老保险和基本医疗保险制度”等方式“全面建成覆盖城乡居民的社会保障体系”。2013年中共第十八届三中全会审议通过的决定再次明确了社会保障是分配调节机制的主要手段,要建立更加公平可持续的社会保障制度,并指出了多个具体社会保障改革领域。2017年中国共产党第十九次全国代表大会报告指出贯彻落实协调、共享等发展理念,强调“不断促进社会公平正义”,“全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系”。《国务院关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》(2014)、《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》(2015)、《国务院关于印发基本养老保险基金投资管理办法的通知》(2015)、《国务院关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见》(2016)、《国务院办公厅关于印发生育保险和职工基本医疗保险合并实施试点方案的通知》(2017)、《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》(2017)、《国务院办公厅关于加快发展商业养老保险的若干意见》(2017)、《国务院关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》(2018)、《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》(2018)、《关于修改〈中华人民共和国社会保险法〉的决定》(2018)等相继出台,使中国社会保障体系更加科学、更加公平、更加可持续。社会保障公平可持续的理念实现了质的飞跃。

三、公平理念在中国社会保障的地区实践

(一)资料来源与指标选取

美国学者J. S. Adams主张公平感取决于一种社会比较,具体而言微观主体不仅关注自己所获报酬的多少,而且会自觉或不自觉地将自己付出的劳动代价及其所得到的报酬与他人进行比较,并对公平与否做出判断[21]。该理论为研究公平提供了新视角,地区间的社会保障支出是否存在差异,显著影响人们的公平感知。为进一步分析改革开放以来社会保障政策的实践效果,关注地区间社会保障支出是否公平,本文利用1979—2017年《中国统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国卫生和计划生育统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》《中国民政统计年鉴——中国社会服务统计资料》以及国家统计局公布的其他资料。因时间跨度长,鉴于数据的可得性和篇幅有限,选取1979年、1989年、1996年、1999年、2002年、2005年、2008年、2011年、2014年和2017年10年31个省份(自治区、直辖市)本文数据不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。的数据作为分析对象。

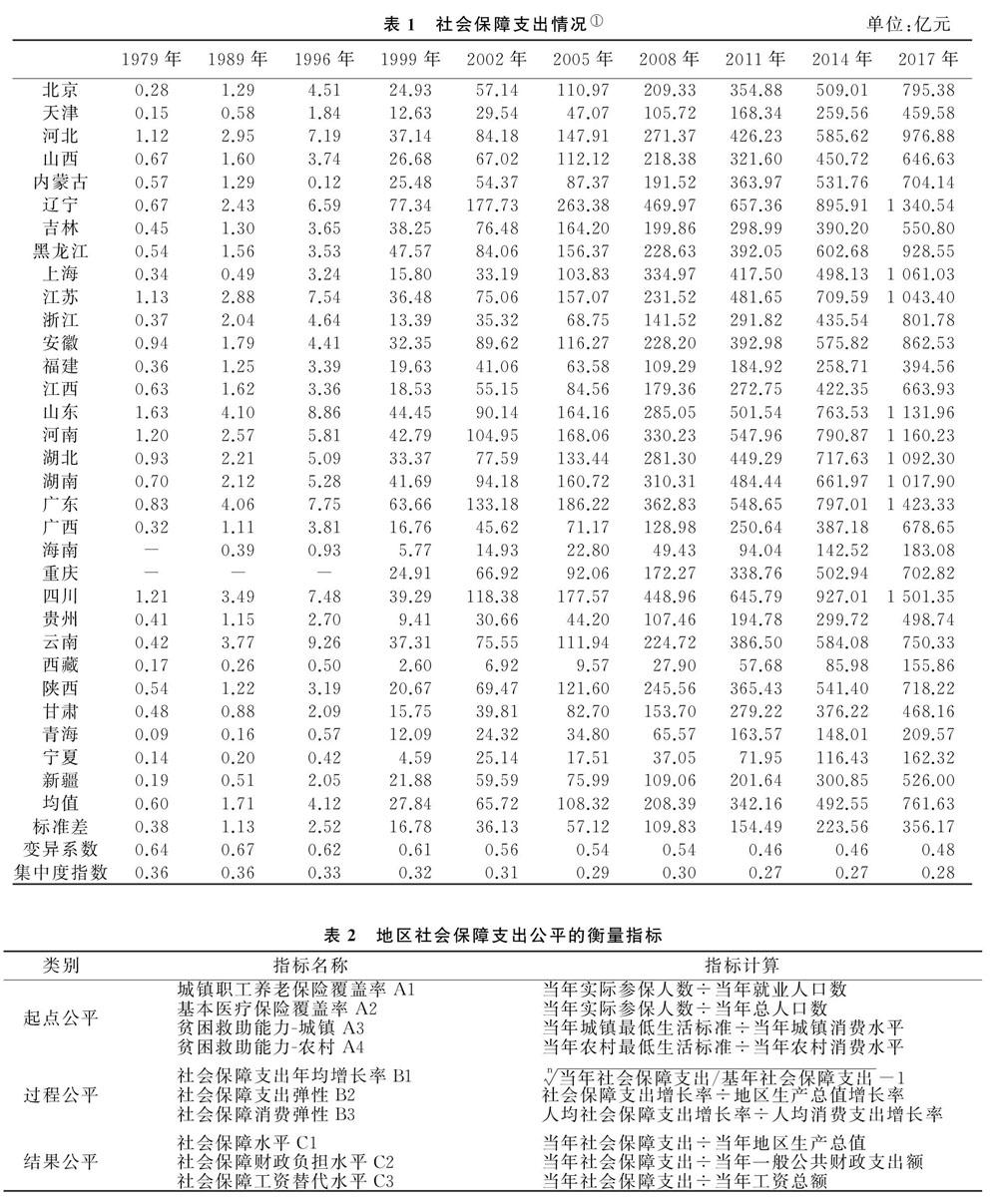

表1显示,31个省份(自治区、直辖市)的社会保障支出都呈增长趋势,从1979年0.60亿元不断增长至2017年的761.63亿元,增幅巨大。从地区间的差距来看社会保障支出绝对差距在变大,但偏离均值的相对差距在缩小,1979年变异系数为0.64,2011年和2014年变异系数最低,仅为0.46,2017年增长了0.01。集中度反映了社会保障资源在地域上的分配公平程度,数值越大意味着资源越集中,越不公平。表1显示社会保障支出额的集中度指数高本文集中度指数是指社会保障支出排名前5的省份(自治区、直辖市)的支出总额占全国社会保障支出总额的比重。,省际差异大,但相对差异在缩小,不公平状态在改变。

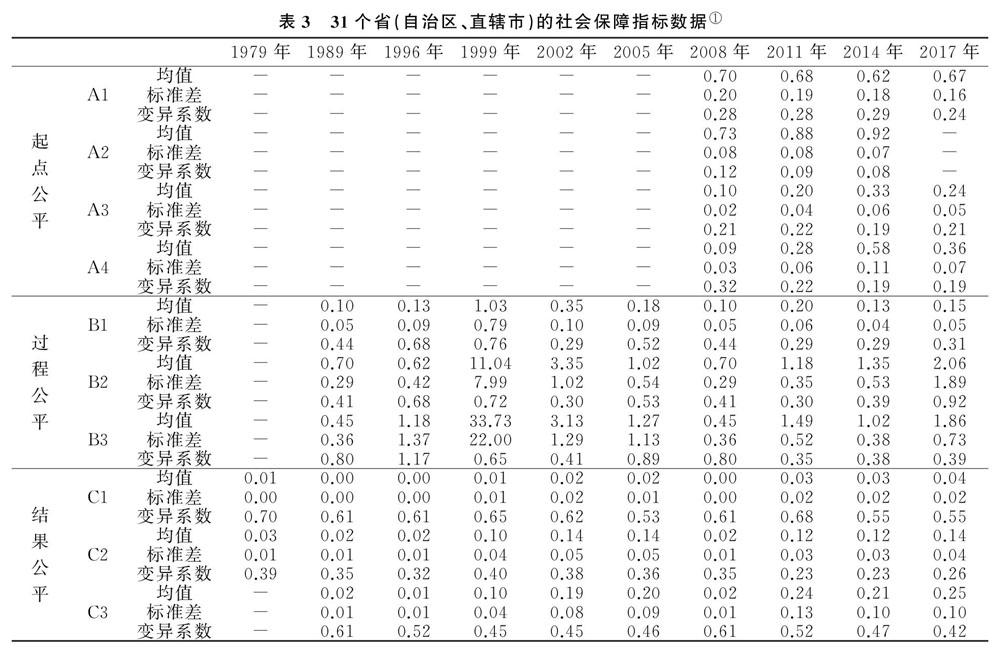

衡量社会保障支出地区间是否不公平,受地区经济发展水平、人口数量等多因素的制约,不能单纯关注社会保障支出额这一标准,更核心的是通过社会保障保障制度安排,创造并保证全体国民社会保障权的起点公平,维护过程公平,同时促进结果公平。社会保障的起点公平是指公民都具有享有社会保障的权利,并有机会参与相应的社会保障项目,包括覆盖率、救助能力等;过程公平是指制度执行是否有合适的增长速度,是否顺应公平原则对低收入地区、弱势群体给予适当倾斜,包括社会保障人均支出增长率、支出弹性等;结果公平是指在现有制度的框架下,参保人从社会保险中的受益公平情况。具体指标见表2。

(二)各地区社会保障支出公平评估

覆盖率反映了社会保障制度公共属性的全民共享性[22]。2008年以来,城镇职工养老保险覆盖率标准差在降低,变异系数也成下降趋势,说明城镇职工养老保险覆盖率省际差异在缩小。值得说明的是,如果计算加上时城乡居民基本养老保险参保人数,2014年养老保险参保率均值为0.58,标准差0.074,变异系数0.13,说明全体社会养老保险省际公平状况更好。医疗保险覆盖率逐年在提高,从2008年的0.73到2014年已经达到0.92,标准差和变异系数都在缩小,说明医疗保险参保情况省际差异在逐年缩小。贫困救助能力体现社会保障制度对底层群众的帮扶能力。2011年、2014年、2017年农村贫困救助能力平均值均高于城鎮,2008—2014年城镇和农村救助能力的标准差都在增大,2017年有所下降。城镇救助能力变异系数一直在0.2上下波动,农村救助能力变异系数则一直在下降,说明中国社会保障资源向农村地区倾斜,农村地区省际救助能力差异在缩小。四个指标的变化趋势反映出随着中国养老、医疗保险制度和救助制度的完善,社会保障全民共享程度不断提高,起点公平状况向好。

社会保障支出年均增长率反映社会保障事业投入力度。1989年以来,各地社会保障支出增速有阶段性特征,标准差和变异系数都呈现先升后降的趋势,以1999年为节点,这与社会保障制度的建设进程有关,部分省份先行试点使得省际社会保障支出增速拉大,到全国普遍推行省际差异开始缩小。社会保障支出弹性反映了社会保障支出与地区生产总值的关系,一般认为社会保障支出增长率约等于地区生产总值增长率为均衡的社会适应状态,即该指标值在1附近。社会保障支出弹性先增大后减小,1999年社会保障支出弹性均值最大,为11.04,显著偏离均衡状态,但也说明1996—1999年间国家对社会保障的投入有了大幅度的提升。整体来看社会保障支出弹性大于1,2017年达到2.06,说明相比经济的增长,国家更加重视民生。社会保障支出弹性标准差和变异系数都成上升的趋势,说明省际间社会保障支出弹性在拉大,省份对社会保障的投入力度不一致。社会保障消费弹性反映人均社会保障支出增长率与人均消费支出增长率的关系,可以看出其均值也基本高于1,说明人均社会保障收入在消费中发挥越来越重要的作用,标准差和变异系数变化不具有明显的规律性,1979年和2017年的标准差和变异系数来看,省际绝对值差异变大但相对差异在缩小。三个指标的变化趋势说明随着经济的发展与社会的进步,中国政府更加关注民生,对社会保障的投入增速快于经济发展速度和消费水平增长速度,但地区间存在明显的差距,社会保障不公平程度有所提高,过程公平状况一般。

[3]JEAN-YVES HOCQUET. Relations Between Employment and Social Security Policies in Europe: Social Protection and Employment[R].Report of EU-China Social Protection Reform Project,2016.

[4]王延中.構建三位一体中国老年保障体系的基本构想[J].社会保障研究,2014(3):3-13.

[5]刘萍萍.基于因子分析法的我国各地区社会保障水平综合评价[J].社会保障研究,2011(2):84-92.

[6]时涛,赵二影,刘德鑫.我国城镇社会保障均等化的省域差异及空间格局[J].人口与经济,2015(2):87-97.

[7]李琼,陈婷.我国社会保障水平区域差异及协调发展的路径选择——基于主成分分析的实证研究[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2017(3):56-62.

[8]杨林,薛琪琪.中国城乡社会保障的制度差异与公平性推进路径[J].学术月刊,2016(11):108-117.

[9]宋晓梧.调整收入分配结构 转变经济发展方式[J].中国改革,2010(11):24-27.

[10]王茂福,谢勇才.关于我国社会保障对收入分配存在逆向调节的研究[J].毛泽东邓小平理论研究,2012(6):46-50+103-115.

[11]陶纪坤.社会保障制度与城乡收入差距[J].兰州学刊,2008(12):54-57.

[12]孙文基,李建强.财政性社会保障支出、收入分配与经济增长的实证检验[J].统计与决策,2011(2):112-115.

[13]黄文正,何亦名,李宏.社会保障城乡收入差距调节效应的实证研究[J].经济体制改革,2014(6):19-22.

[14]何立新,佐藤宏.不同视角下的中国城镇社会保障制度与收入再分配——基于年度收入和终生收入的经验分析[J].世界经济文汇,2008(5):45-57.

[15]杨风寿,沈默.社会保障水平与城乡收入差距的关系研究[J].宏观经济研究,2016(5):61-72.

[16]王延中,龙玉其,江翠萍,等.中国社会保障收入再分配效应研究——以社会保险为例[J].经济研究,2016(2):4-15+41.

[17]李实,朱梦冰,詹鹏.中国社会保障制度的收入再分配效应[J].社会保障评论,2017(4):3-20.

[18]刘景江,王文星.管理者注意力研究:一个最新综述[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2014(2):78-87.

[19]王家峰.认真对待民主治理中的注意力——评《再思民主政治中的决策制定:注意力、选择和公共政策》[J].公共行政评论,2013(5):144-154.

[20]李汉才.中国农村养老保障制度的历史沿革及发展特征[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2014(3):116-119.

[21]颜丙峰.共享发展背景下中国城乡社会保障公平性影响因素研究[J].东岳论丛,2017(2):135-143.

[22]江华,吕学静,王延中.中国省际社会保障经济公平非均衡发展评估[J].中国人口科学,2012(5):34-46+111.

【责任编辑 吴 姣】