城市居民家庭贫困脆弱性的测度、因素识别与消减策略

摘 要:全球化、高科技、高风险的社会特征给城市居民家庭带来巨大风险冲击,其贫困脆弱性问题值得关注。贫困脆弱性是指因风险冲击而使得家庭或个人未来生活水平降到贫困线以下的概率或可能性,在反贫困领域有着广泛的应用。在贫困脆弱性的概念与分析框架基础上通过CFPS数据对城市居民家庭的贫困脆弱性进行测度,识别其中的影响因素,这是进行前瞻性政策设计的前提与基础。研究发现,城市居民家庭的贫困脆弱性在户主年龄、就业状态等维度呈现一定的特征分布。总体而言,有将近一半的城市居民家庭属于贫困脆弱性家庭需要政策的干預。文化程度、生活支出、家庭资产、地区、重要事件、婚姻状况、就业状态、社会保障、社会关系等是影响贫困脆弱性的重要因素,尤其要重点关注收入变动性贫困脆弱性。可以通过兜底保障、风险缓解、能力提升及行动改善等手段来消减城市居民家庭的贫困脆弱性。

关键词:贫困脆弱性;测度;影响因素;消减

中图分类号:C913.7 文献标识码:A 文章编号:1005-6378(2019)03-0129-10

DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2019.03.019

一、问题的提出

全球化的浪潮席卷全球带来的开放性让城市的发展变迁更为迅速与快捷,多元文化的冲击与多维度风险接踵而来。在这一过程中大量高新技术的应用大幅度推动了社会生产力的发展与进步,极大的改善了人们的日常生活,更是在极短的时间内改变着人们的生活方式、消费习惯、沟通方式,影响着人们的经济、社会、文化以及精神领域。整个社会已经进入乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)所言的风险社会,人类社会在快速发展的同时也面临着无穷的风险。毫无疑问,中国并不是这波浪潮中的飞地,中国的城市与农村也无一不打上了这种烙印。全球化、高科技、高风险的特征在中国的城市中体现尤其明显。据国家统计局数据显示,2016年城镇常住人口79 298万人,乡村常住人口58 973万人,城镇人口占总人口比重(城镇化率)为57.35%[1]。据预测,到2020年城镇化率将达到60%,我国城市的容纳力、环境、就业、消费、社会管理等面临巨大挑战。与此同时,近几年来房价居高不下,老龄化进程加快,教育负担加重,医疗支出大幅增加,所有的这些都形成了巨大的风险冲击。

在各种风险冲击下人们的未来生活充满着不可知性,生存和发展充满着不可控性,不确定性大幅度提升[2]。这些都极大的考验着城市居民的风险管理与应对能力。这些风险同时削弱了城市居民家庭的风险抵御能力,部分家庭随时会陷入贫困或贫困恶化,其贫困脆弱性问题值得关注。从以往

反贫困的研究和政策设计来看,较多的关注之前和当前的生存、生活状态,对未来的状况缺乏必要的预判,导致政策设计过于滞后,被动回应,效率不高,缺乏可持续性。贫困脆弱性给我们提供了一个全新的视角,要求关注城市居民家庭未来的状态,对其未来陷入贫困的概率与可能性进行预测,这为前瞻性的政策设计提供了可能。很显然,前瞻性政策设计的基础是对城市居民家庭贫困脆弱性的准确判断。本研究将借用国际上通用的贫困脆弱性的测度方法并结合中国的追踪调查数据对城市居民家庭的贫困脆弱性进行系统测度。贫困脆弱性指数具体如何分布?呈现怎样的特征?哪些是影响贫困脆弱性指数高低的因素?这些正是本研究需要回答的问题,尤其是在此基础上提出相应的消减策略,这对即将步入“后扶贫时代”的现代中国更具明显的政策意义,为“后扶贫时代”的贫困预警和防止返贫提供有效的理论基础和现实依据。

二、贫困脆弱性概念及测度模型

(一)贫困脆弱性的概念

脆弱性的概念自20世纪80年代起源于生态学的研究并广泛应用于灾害管理与环境科学领域,较多关注自然风险对人类生存环境的影响。目前有关脆弱性的概念的理解尚未统一,各个学科、不同领域的研究者都从自己的视角提出了不同的解释。

2001年世界银行提出“贫困脆弱性”的概念认为所谓贫困脆弱性是指“度量应对冲击的复原——冲击导致未来福利下降的可能性”,即由于风险冲击而使得家庭或个人未来生活水平降到贫困线以下的概率或可能性[3]。本研究正是从这一角度来定义贫困脆弱性的。这个定义包括了两个方面:风险冲击及抵御风险的能力。其基本判断在于家庭或个人在遭受同样的风险冲击的前提下,抵御能力强的家庭或个人陷入贫困的可能性要低,即贫困脆弱性低,抵御能力弱的家庭或个人陷入贫困的可能性要高,即贫困脆弱性高。在众多有关贫困脆弱性的定义中,这一视角不仅关注了风险的因素,同时关注了风险响应的因素——能力,还对最后造成的损失也进行了估测。与贫困研究的不同在于贫困仅是基于现有条件的分析且没有预测,描述的是当前的状态,贫困脆弱性则是侧重进一步描述未来的可能性。

“家庭或个体未来生活水平降到贫困线以下的概率”这一定义是基于收入的判断。首先,贫困线的定义当前无论是国际标准还是各国的标准都是基于收入基础上的判断,例如世界银行当前的标准是一天1.9美元,收入低于这个标准即为贫困,中国当前是基于2010年的标准,即2 300元/年。其次,风险冲击的直接后果就是收入减少,或者收入减少本身就是风险冲击的要素之一。也就是说,如果个人或者家庭不能获得足够的收入去维持生活,也就没有足够的能力在风险冲击中维持原有的生活水平而不陷入贫困或贫困恶化。因此基于这一点出发,在实践中通常采用两种方法来定义贫困脆弱性:其一,从消费角度考察家庭的各种消费是否满足了家庭的基本需要;其二,就是收入法,计算满足指定的最低需要的最低收入水平,然后与其实际收入水平进行对比,或者对这一家庭未来收入水平进行估计测量来计算其陷入贫困或贫困恶化的可能性,这一概率就是我们通常意义上所讲的贫困脆弱性。

(二)测度方法的选择

贫困脆弱性不能被直接观测但可通过面板数据或者截面数据进行测度,这已经在众多的研究中被证明,且测量方式多种多样。本研究对贫困脆弱性的测量主要是基于预期贫困的脆弱性(VEP)的测度方法进行的计算,主要做法是基于收入或消费的基础上采用面板数据对城市居民家庭的贫困脆弱性进行测量。这种方法由Pritchett、Hoddinott&Quisumbing、Chaudhuri等提出,由Klasen&Waibel等进行重大改进。贫困脆弱性指个人或家庭在将来陷入贫困的可能性或概率,通过运用现有的有关风险冲击因素的变量对收入进行回归得到未来收入的表达式,由此得到未来收入低于某一值(一般为贫困线)的概率,这一概率就被称为脆弱线。这种方法考虑了贫困脆弱性的时间维度,还将平滑家庭消费的能力也考虑进去了,同时因为对数据的要求较低,因而这种方法在后期的研究中被大量应用[4]。需要注意的是,如果选定的贫困线不一样,得到的脆弱性指数可能会有差异。按照这种测量方法进行测算,每一个家庭都会有一个贫困脆弱性指数,即每一个家庭都是脆弱的,但如果每个人都是脆弱的,那么政策就无从确定其目标群体,政策就没有了指向性。所以Klasen&Waibel等对这种方法进行了改进与修正,认为这种陷入贫困的概率需要设定一个临界值,也就是根据家庭所处的宏观经济环境、个体资源以及当地的微观经济环境等因素来确定[5]。这个临界值一般确定为0.5,也就是未来发生贫困的概率如果高于50%就被定义为脆弱的[6]。

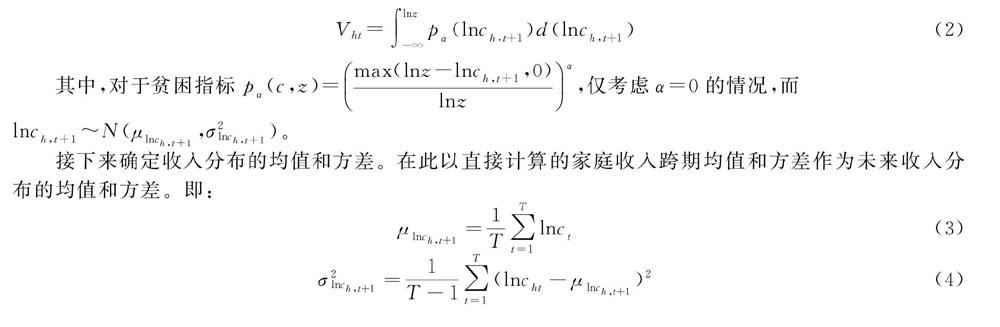

根据预期贫困的脆弱性(VEP)的定义,贫困脆弱性是指个人或家庭在将来陷入贫困的可能性与概率,由此出发脆弱性的公式为:

三、城市居民家庭贫困脆弱性的具体测度

(一)数据与变量选择

本研究数据为“中国家庭追踪调查”(CFPS)2014与2016年的数据。针对CFPS的数据进行如下处理:首先,在成人数据中编程选出同一家庭户号下年纪最大者的个人数据作为该家庭的数据与家庭问卷表相连;接着,利用编程选出2014年、2016年均有数据的家庭并将其对应共选出了13 057组符合条件的家庭,在这13 057组家庭中筛选出2014年与2016年社区性质均为城镇的家庭共3 121户。由于部分问卷中存在年总收入或总支出小于等于0的家庭,对此类家庭进行剔除最终得到符合分析条件的城镇家庭共1 681户。

根据基于预期贫困的脆弱性(VEP)的测度模型,收入是测量贫困脆弱性最重要的变量。CFPS中提供了“全家总收入”的测量,通过直接询问“过去12个月全家总收入”的方式获取,在2014年与2016年的问卷中“总收入”指家庭各项收入的合计,另外,其他的自变量尽可能包含了CFPS调查中可能影响城市居民家庭日常生活的所有因素。包括基本特征、住房、社会保障、家庭资产、家庭支出、社会关系、关键事件等七个维度,涵盖文化程度、年龄、婚姻状况、工作状况、健康状况、房屋产权、住房面积、住房价值、房产数量、拆迁情况、政府补助对象、社会捐助金额、参保情况、家庭存款、金融产品、借款、贷款、贷款总额、家庭外债、总支出、食品支出、交通支出、医疗支出、教育支出、文化娱乐支出、亲戚资助、其他人资助、资助亲戚、资助他人、生病照顾、重要事件、重要事件支出、重要事件收入等33个自变量具体变量在CFPS问卷中对应的变量名及变量描述由于篇幅的关系省略。。

(二)贫困脆弱性的实际测度根据本研究提出的脆弱性测量模型和计算方法,涉及到比较复杂的计量经济学计算,一些地方需要编制相应的程序进行运算,具体计算程序省略。

对贫困脆弱性进行实际测度就是要计算贫困脆弱性指数,这一指数指家庭在未来风险冲击中陷入贫困的概率值,这个值越大说明家庭在未来受到风险的冲击越容易陷入贫困。根据前文的模型选定0.5这一临界值作为能够实际应用的脆弱线,也即是当一个家庭未来陷入贫困的概率高于0.5时我们判断这个家庭是脆弱的。这主要是因为:一方面,到目前为止没有找到更好的替代标准;另一方面,当家庭的预期收入正好达到贫困线时,度量出的脆弱性恰好等于50%,而如果家庭的预期收入低于贫困线时,度量出的脆弱性则大于50%,所以50%的概率正好对应了一个达到贫困线的预期收入水平[7]。而关于贫困线的确定,本研究中使用国际贫困线1.9美元/天,并按照当前汇率折合人民币4 680元/年进行衡量美元兑人民币的汇率不断波动,这里选取的是写作时2019年1月2日的汇率,1美元=6.848 2人民币。故国际贫困线折合人民币约4 680元/年。。

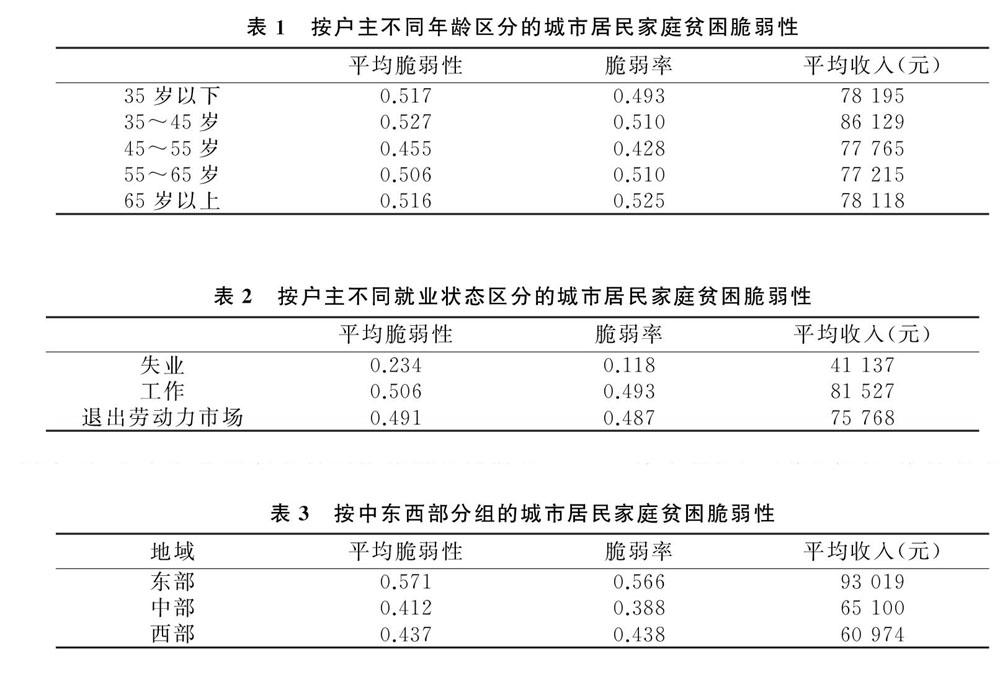

1.分组别的脆弱性测度结果。

将相关数据代入公式(1)、公式(2)及公式(3),并选取户主年龄、户主就业状态等关键变量作为控制变量,得到脆弱性测度结果。

从数据来看,35~45岁年龄段的收入是最高的,但其平均脆弱性也是最高的(0.527),其次是35岁以下及65岁以上家庭。脆弱率最高的也是65岁以上的老年人家庭,即65岁以上的老年人家庭中贫困脆弱性高于0.5的家庭占所在群组的比例要高于其他类型的家庭。对此问题的解释是,35~65岁年龄段的中年人家庭面临更多的风险也承担了更多的压力,因此其对未来生活的预期更为脆弱,其未来收入的变动性很大。年轻的家庭则相对拥有各种优势,无论是在知识储备还是收入获取等方面都有较好的预期。而65岁以上的老年人家庭的脆弱性指数并不是最高,但是其脆弱率却是最高的,这也从侧面反映出一个事实:65岁以上的老年人家庭整体上能够很好的应对老年危机,但应对养老压力的状况还是存在一定的差异性。按照目前的预测,未来收入降低并落入贫困线以下的老年人的比例会大幅度上升,这也提醒决策者在制定相关公共政策时尤其要重点关注老年脆弱性群体。

从数据来看,户主失业的家庭的平均脆弱性指数为0.234,其次是“有工作”家庭,接着是离退休的已经退出劳动力市场的家庭。其中户主“有工作”的家庭的平均脆弱性与脆弱率最高,分别为0.506和0.493,但其收入也是三类家庭中最高的。有工作的更容易失去工作,他们虽然不贫困,但是比起失业的要更脆弱。这再次提醒决策者消减贫困脆弱性最为关键的因素在于消减社会的不确定性并降低风险冲击,对一些处于高风险冲击之下的群体要给予更多的关注,尤其是要关注其收入变动性。

2.分地区的贫困脆弱性测度结果。

根据调查的地区进行筛选,将样本涉及到的城市按区域分为东部、中部、西部地区。由于CFPS 的样本只覆盖25个省/市/自治区的人口,因此剔除部分省(区、市)的城市,这里的东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东等10个省(市),中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南等8个省(区),西部地区包括四川、贵州、云南、陕西、甘肃、重庆、广西等7个省(区、市)需要说明的是,这种区域的划分不是以地理位置为依据划分,更多是以经济发展状况进行划分。当然这种区分不完全合理。本研究采用全国人大六届四次会议的“七五”计划的划分方法。 。

从数据测度结果来看,平均脆弱性指数最高的为东部(0.571),其次是西部(0.437)和中部(0.412),脆弱率高低依次是东部(0.566)、西部(0.438)和中部(0.388)。從经济发展态势来讲,东部地区持续领跑处于领先地位,而这几年西部地区的后发优势逐步体现,以2016年为例,西藏、重庆、贵州分别以11.5%、10.7%、10.5%的增速稳坐经济增速“第一梯队”,其中重庆连续4年位列前三甲[8],反而是中部地区处于发展的相对稳定时期。由于贫困脆弱性反映的是家庭未来收入的一种分布与预测,在经济高速发展的同时不确定性因素大幅度增加,家庭面临的风险也大幅度增加,未来收入的变动性增加,其脆弱性的指数相应较高。

3.贫困脆弱性的总体分布。

数据显示,贫困脆弱性比例最高的在0.9~1.0这个区间,占到16.60%,脆弱性指数超过0.5的比例为48.67%,按照Chaudhuri等人的定义,这些家庭可以被看着贫困脆弱性家庭。城市居民家庭基本有一半左右的家庭是属于贫困脆弱性家庭,对这些家庭需要一定的政策干预才能消减其贫困脆弱性。

四、城市居民家庭贫困脆弱性的影响因素识别

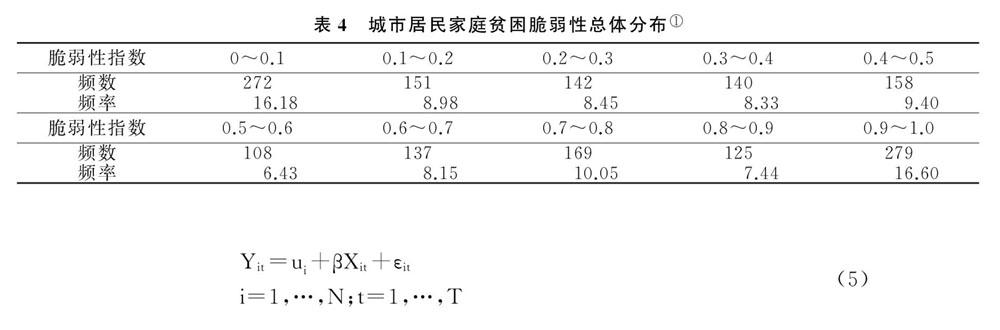

从以往的研究来看,影响贫困脆弱性的因素众多,涉及到家庭社会生活的方方面面。如果以贫困脆弱性指数作为因变量,以影响因素作为自变量,通过建立回归方程的形式进行分析。根据前人研究,这一方程可以表示为:

Yit=ui+βXit+εit

i=1,…,N;t=1,…,T(5)

其中,Yit表示第i个家庭第t年的贫困脆弱性,ui是截距项,β是系数,Xit表示各影响因素变量。

自变量的选取一般根据以往的理论或研究经验来确定,本研究中选取家庭基本特征、住房状况、社会保障、家庭资产、家庭支出、社会关系、关键事件等33个变量作为自变量参与分析。为了便于回归分析,需要对以上33个变量进行处理:对于定类变量进行虚拟变量转换;对于定序变量通过赋分的方法进行转换;定比变量不需要做任何处理,直接用原始数据进行统计分析。

在进行多变量的回归分析之前先对各变量进行相关分析:省份、年龄、文化程度、婚姻状况、房屋产权、住房面积、住房价值、房产数量、是否政府补助对象、参保情况、家庭存款、金融产品、贷款总额、外债(别人欠钱)、家庭总支出、食品支出、交通支出、医疗支出、教育支出、文化娛乐支出、资助亲戚金额、资助他人金额、生病照顾、重要事件支出、重要事件收入等变量与因变量“贫困脆弱性指数”有显著性相关关系。

模型的确定系数R2为0.481,调整的确定系数为0.474,方程解释力为48.1%。从容忍度来看,进入方程的自变量之间不存在共线性问题。标准化回归系数(Beta值)表明,在贫困脆弱性的几个影响因素中影响力大小依次为文化程度(小学及以下,-0.190),交通支出(0.172),房产数量(0.167),文化程度(初中,-0.142),文化娱乐支出(0.140),是否购买金融产品(0.136),城市居民家庭所处区域(东部,0.118),住房价值(0.105),食品支出(0.096),婚姻状况(已婚,0.091),总支出(0.090),借贷情况(银行,0.080),家庭存款(0.070),政府资助(-0.063),房屋产权(全部产权,0.061),文化程度(高中,-0.060),重要事件收入(0.046),参保情况(其他,-0.046),房屋产权(公租房,0.043),就业状态(失业,-0.043),生病照顾(家人照顾,-0.042),资助他人(0.040)。

1.文化程度。

文化程度是贫困脆弱性的重要影响因素,与城市居民家庭的贫困脆弱性成反比,文化程度越高脆弱性程度越低,这与预期的结果较为一致。一般而言,文化程度越高其获取收入的能力越高,家庭拥有的抵御社会风险的能力也就越高,将来收入陷入贫困线以下的概率要低,贫困脆弱性指数较低。

2.消费支出。

消费支出是贫困脆弱性的重要影响因素,其中交通支出、文化娱乐支出、食品支出等是城市居民家庭的几个重要的支出项目。尤其是近几年城市的CPI持续高位运行,城市居民面临的生活压力持续增加,消费支出的增加一方面削弱了城市居民家庭抵御风险的能力,另一方面成为新的风险冲击因素。市内交通支出越高,其贫困脆弱性程度越高。一些研究显示,在特大城市由于居住区与就业区的分离,城市居民存在巨大的通勤压力[9]。另外有一种可能就是这类家庭主要以老年人家庭为主,因此其贫困脆弱性相对较高。食品支出越高家庭的恩格尔系数也相对较高,其生活水平停留在较低层次进而影响其贫困脆弱性指数。文化娱乐支出主要包括购买书籍、报刊杂志、看电影和戏剧等方面的支出,从数据来看,这也是影响城市居民家庭贫困脆弱性的重要因素,呈现正向的相关关系,这类支出越高,贫困脆弱性的指数越高。这实际上反映出这些家庭的生活成本的高低,消费支出高一定程度上是生活成本高、生活压力大的表现,其脆弱性指数高显得相对合理。

3.家庭资产。

回归分析结果发现房产数量、住房价值与脆弱性呈现正向相关的关系,这似乎有违常理。一般而言家庭房产是家庭的重要资产,在中国人的生活中占据极其重要的地位,“有恒产者有恒心”,房产不仅意味着居住之所,更重要的是能够提升自我发展的信心,同时也是其抵御风险能力的体现。房产数量越多房产价值越高,其贫困脆弱性应该越低才对。对此还没找到合理的解释,有一种可能就是这些拥有超过一套房产的家庭有可能有更多的金融借贷,这种金融风险在高度不确定性的社会中也是导致其可能陷入贫困或者经济状况恶化的隐患。

此外,拥有全部房屋产权(0.061)的家庭的贫困脆弱性指数要高于那些住在公租房(0.043)里的家庭。可能的解释是一般常态家庭面临更多的生活压力,而那些租住在公租房里面的贫困家庭反而得到了来自政府和社会等各方面的帮扶和救助,其贫困脆弱性指数反而低一些。

金融产品是家庭资产的一部分,但金融产品存在一定的高风险性。借贷情况(银行,0.080)也是重要因素,贷款越多对未来收入与消费的透支就越高,其贫困脆弱性也就越高。

家庭存款越多,资产越多,抵御风险的能力越强,其脆弱性应该越低,但数据显示两者是成正向相关关系,这确实有悖常理。可能的解释是:一种可能是调查得到的有关存款的数据并非完全真实。根据研究者以往从事社会调查的经验,询问收入比询问存款得到的真实数据的概率要大,尤其是询问家庭存款的时候有可能回答者并不完全知晓具体数值(比如接受调查的是户主之外的普通家庭成员),而部分回答者在面对家庭存款这类敏感性问题时可能会刻意隐瞒从而影响了数据的真实性;另一种可能的解释是中国人向来就有热衷储蓄的倾向,储蓄多于消费,而贫困脆弱性不仅是收入的分布,更重要的是消费的直接反映。

4.地区因素。

从回归分析结果来看,东部地区的城市居民家庭的贫困脆弱性相对要高,这与前文分析结果一致。东部地区的经济发展速度较快,但其不确定性因素也相应较高。此外,目前东部地区也是高房价、高消费相对集中的区域,尤其是以北京、上海、广州、杭州等城市为代表,尽管一些家庭收入相对较高,但其面临着高房价、高消费的压力,生活成本高,“逃离北上广”的现象就是一种直观表现。

5.婚姻状况。

CFPS调查中对婚姻状况主要分为未婚、已婚、同居、离婚、丧偶。从回归结果来看,已婚状态的城市居民家庭的贫困脆弱性要比未婚家庭要高。当然,从调查的样本来看已婚家庭占到80.7%,因此统计意义上这些家庭的贫困脆弱性要高也很正常。已婚家庭代表着城市居民家庭的常态,面临着各种各样的生活压力,在统计意义上各类消费支出也相对较高,一些未婚家庭“一人吃饱全家不饿”,其贫困脆弱性反而会更低一些。

6.社会保障。

CFPS调查中政府补助主要包括低保、特困户补助、工伤人员供养直系亲属抚恤金、救济金、赈灾款等等。城市低保制度对于满足城市贫困家庭的基本生存需求、调整资源配置、实现社会公平、维护社会稳定有非常重要的作用[10]。正是由于政府的资助起到了兜底保障的作用,所以这些家庭的贫困脆弱性指数相对较低。CFPS调查了户主领取离退休金、参加基本养老保险、企业补充养老保险、商业养老保险、城镇居民养老保险等情况,参保情况对贫困脆弱性有着负向影响,越是有社会保障的支持,其贫困脆弱性越低。这再次彰显了养老保险、社会救助等社会保障项目在消减城市居民家庭贫困脆弱性中的重要作用。

7.关键事件。

回归分析的结果显示重要事件收入与贫困脆弱性呈现正相关关系。对此可能的解释是:这些重大事件基本上都会涉及到人情往来,有些地方家庭的人情往来消费占到家庭总消费的三到五成,婚丧嫁娶等人情往来甚至会成为普通家庭的沉重负担[11]。一般而言城市居民家庭重大事件的收入也意味着支出,这也在一定程度上导致这些家庭贫困脆弱性指数的变化。

8.就业状况。

失业状态与全职就业以及退出劳动力市场两种状态相比其贫困脆弱性要更低,这一结果与前文按就业状态分类的贫困脆弱性分布统计结果一致。

9.社会关系。

CFPS通过一系列指标来考察城市居民家庭的社会关系,例如在家庭成员生病时谁来照顾这一问题上,回归分析显示生病照顾(家人照顾,-0.042)与贫困脆弱性成负向关系。一些研究也显示,在老年人照护问题上由家属和亲属提供照护是老年人最愿意接受的一种照护方式[12]。这是家庭社会关系的直观反映,社会资本以关系网络的形式存在,社会关系越密切,其社会资本的强度越大,家庭所拥有的抵御风险的能力就越强,其贫困脆弱性就会越低。相反从“资助他人”来看,资助他人意味着要付出更多的金钱,这会进一步削弱家庭抵御风险的能力,因此其贫困脆弱性就会越高。

五、研究结论及贫困脆弱性的消减策略

(一)收入变动性贫困是新时代关注的重点

从前面的贫困脆弱性指数的测度及影響因素的分析来看,每一个家庭都有一个脆弱性指数,每一个家庭都有可能是脆弱的,但我们选定的脆弱性指数的临界值为0.5,这个值以下的是政策干预的重点。贫困脆弱性与贫困不同,贫困脆弱性是对将来陷入贫困线以下的概率与可能性的预测,包含有对家庭收入变动性的预测,而贫困则更多是一种既定状态。因此贫困的家庭不一定脆弱,脆弱的家庭不一定贫困。

各项指标如户主的文化程度、收入、健康状况甚至是地方经济发展程度等看起来越好的家庭的脆弱性反而会越高。脆弱性的结果由多种因素决定,一是风险冲击,二是抵御风险的能力,三是这些家庭在面临风险冲击时所采取的行动。数据分析结果充分说明单一的能力并不能最终决定最后的脆弱性结果。相反当前社会最大的问题在于不确定性的大幅度增加所带来的各种风险冲击的加剧而导致许多家庭后期收入变动较大。这需要决策者在消减贫困脆弱性的制度安排中尤其要重点关注如何消除家庭生活的不确定性因素,重点关注那些收入变动性的贫困家庭。有工作的人更容易失去工作,虽然不贫困但是其脆弱性可能会更高,这是一种变动性脆弱性。同时如果家庭经济来源不稳定,其脆弱性也可能会更高,因此如何通过各种措施来促进家庭收入的稳定性是消减变动性脆弱性的重要途径。

在高风险社会中尤其是要关注中产阶层的居民家庭,要重点关注那些中年人家庭,这些家庭的收入、资产等各方面均不差但面临的压力往往是最大的,其脆弱性指数也是最高的,因为其后期收入变动性更大。底层民众的脆弱性反而较低,说明其后期的收入变动的概率较小,这主要有几个方面的原因:其一是其收入已经低得不能再低,变动性小;其二就是国家对底层民众的帮扶力度比以往任何时候都大,这些家庭与一般的常态家庭相比,其生活后期变差的可能性大幅度降低,因此构建一个兜底保障的社会安全网极其重要。

(二)通过兜底保障制度来消减城市居民家庭的贫困脆弱性

社会保障体现的是来自政府的正式社会支持,而其他的社会关系则体现的是来自个人的非正式社会支持。根据社会支持理论,家庭所拥有的社会支持网络越强大就越能够应对各种社会风险冲击。数据分析显示出接受政府正式的社会支持(如社会救助等)以及拥有家人、亲戚、朋友资助的非正式支持(如生病照顾等)的家庭,其贫困脆弱性要更低。因此如何进一步强化城市居民家庭的社会支持体系将是消减贫困脆弱性的可选途径。可以通过干预个人的社会网络来改变其在个人生活中的作用,特别对那些社会网络资源不足或者利用社会网络能力不足的个体,政府、社会组织以及个人可以给予这些家庭更多的帮助,帮助他们扩大社会网络资源以及提高其利用社会网络的能力。

生存满足的目标需要兜底线的社会安全网来实现,这是一种兜底性策略。不管是基于收入低下的贫困脆弱性还是基于变动性的贫困脆弱性,满足城市居民家庭的基本生存需要,构建兜底线的社会安全网都是最为基本的应对策略,尽管这种策略很大程度上是事后补偿的应对型策略。实施兜底保障最为有效的社会政策安排就是建立有效的社会救助体系,通过社会救助配合其他的社会支持网络来奠定消减城市居民家庭贫困脆弱性的基础。根据现行《社会救助暂行办法》,兜底保障的对象包括最低生活保障家庭、特困供养人员、受灾人员、医疗、教育、住房、就业、临时救助人员等。中国已经基本构建了“8+1”的社会救助体系,体现了国家治理的“底线思维”和“多层次、跨部门、强基层”的体系特征,社会救助体系进入整合和优化发展阶段[13]。但是,当前社会救助体系的干预体现出的依然是事后补偿策略,未来社会救助体系的发展需要朝着事前预防策略逐步转变以应对城市居民家庭的贫困脆弱性问题。

[参 考 文 献]

[1]人民网.国家统计局:2016年末中国常住人口城镇化率达57.4%[EB/OL].[2017-07-11].http://politics.people.com.cn/n1/2017/0711/c1001-29397111.html.

[2]祝建华.提升低保兜底扶贫的风险应对能力[N].中国社会科学报,2018-03-16(06).

[3]WORLD BANK. World Development Report 2000/2001:Attacking Poverty[R].New York,Oxford University Press,2001.

[4]李丽,白雪梅. 我国城乡居民家庭贫困脆弱性的测度与分解—基于CHNS微观数据的实证研究[J].数量经济技术经济研究,2010(8):61-73.

[5]STEPHAN KLASEN,HERMANN WAIBEL.Vulnerability to Poverty in South-East Asia:Drivers,Measurement,Responses and Policy Issues[J].World Development,2014(71):1-3.

[6]PRITCHEET L,A SURYAHADI AND S SUMARTO.Quantifying Vulnerability to Poverty: A Proposed Measure, Applied to Indonisia[R].Policy Research Working Paper No.2437,The World Bank,Washington DC,2000.

[7]邰秀军,李树茁.中国农户贫困脆弱性的测度研究[M].北京:社会科学文献出版社,2012:139-140.

[8]中国经济网.2017年31省GDP“成绩单”出炉:西部增速持续领跑全国[EB/OL].[2018-01-31].http://district.ce.cn/zg/201801/31/t20180131_27988345.shtml.

[9]戈艳霞.特大城市外来人才的通勤压力、形成原因与治理对策[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2018(3):115-122.

[10]祝建华.城市居民最低生活保障制度的评估与重构[M].北京:中国社会科学出版社,2010:103-116.

[11]张沁,陈昌文.西部农村家庭的需求压力及其货币化贫困[J].乐山师范学院学报,2008(3):120-122.

[12]徐美玲,李贺平.供需均衡视角下老年人长期照护问题[J].河北大学学报(哲学社会科学版),2018(3):123-129.

[13]林闽钢.我国社会救助体系发展四十年:回顾与前瞻[J].北京行政学院学报,2018(5):1-6.

[14]KATE BIRD.The Intergenerational Transmission of Poverty:An Overview[R/OL].[2007-10-01].http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/WP99_Bird.pdf.

[15]理查德·泰勒,卡斯·桑斯坦. 助推:如何做出有關健康、财富与幸福的更优决策[M].刘宁,译.北京:中信出版集团,2015:55-58.

[16]句华.助推理论与政府购买公共服务政策创新[J].西南大学学报,2017(2):74-80.

[17]祝建华.贫困代际传递过程中的教育因素分析[J].教育发展研究,2016(3):36-44.

【责任编辑 吴 姣】