建一间“理解”的教室

赵蓉芬 华建东

摘要:随着时代的发展,传统的课堂已无法满足师生的需求。文章阐述了港下实验小学如何从儿童的需要出发,着力改造传统意义的教室,梳理、整合学校已有课程,改善优化学科课程,探索并实践国家课程、地方课程的校本化实施的有效策略,开发基于课标、基于教材的“理解”课程,设计形成具有学校个性的“理解”的课程新样态,让学生浸润在充盈“理解”气息、“理解”课程的教室中,适应生活、品味生活、创造生活。

关键词:理解;教室;学校

中图分类号:G40-012

文献标志码:A

文章编号:1672-3872(2019)11-0027-01

“理解”是港下实验小学战略发展的文化主题,既是价值取向、目标追求,是行动策略和基本方式。围绕“理解”这一核心概念,港下实验小学努力打造一问“理解”的教室。这问理解的教室从生态环境到组织结构以及运行方式都有别于传统的教室,师生、生生在充盈着浓浓的理解气息中创造、设计、学习“理解”的课程,在真诚对话中和谐共生。

1建构“自由敞亮”的生活空间

1.1“我的教室我做主”

站在儿童的立场思考,“理解”的教室应该是学生接受的并且喜欢的,能够促进学生与老師、学生与学生相互沟通、真诚对话的,能够帮助消除人与人误解的场所,因此需要着力改造传统的教室。港下实验小学提出了“我的教室我做主”的主张,让教室里的每一个成员参与设计:教室里没有了讲台,只有开放的教师办公桌;孩子们的课桌可以是圆桌,方便自由组建学习共同体;教室应该是书的海洋,教室的每一处都可以给孩子提供阅读的需求,他们时时都能浸润在书香墨韵中;教室尽可能多地给孩子拓宽展示的空间,他们能看到自己和别人的作品;教室里开辟一个小型的舞台,让孩子不受空间的限制随时可以进行才艺的展示;教室里还有一个可以诉说心里话的空间——“说句心里话”,以信箱的方式存在教室的一个角落,孩子们可以以实名或匿名的方式给教室里的任何一个人包括老师说心里话……总之,教室的每一处都会流淌着理解的气息,生活在其中的每一个人都可以感受到。

1.2“和谐关系我创造”

“理解”的教室拥有“积极体验”的班级人际关系。在班主任的引导下,班级成员共同提炼班级(中队)精神,创建班级特色,设计班级品牌,凝炼班级人际关系理想愿景。教师通过价值引领,引导班级成员平等相处,相互信任,抛弃偏见,为共同的目标而努力,增强集体凝聚力。如“大雁中队”彰显出团结合作、和谐悦纳的人际关系特征;“向日葵中队”体现出阳光、向上、进取的班集体精神等,这些从班级实际出发,充分考虑了学生自我发展的需要的愿景规划,表现出积极的、生动的、强大的感召力。“理解”的教室必须开展积极的集体体验活动,体验活动是学生体现自我价值、获得成长体验的舞台。

2建构“和谐共生”的课程样态

2.1课程内容的确立

“理解”的课程以学科课程的单元主题拓展为主,一方面依据教材特点,对原有教学活动中的资源进行开发,拓展相同主题的内容,与生活连接,形成教学资料库,以供教学中师生选择运用;另一方面基于课标、教材,提炼单元主题,设计相应的综合性学习活动,通过补充、拓展、调整等策略,将国家、地方、学校三级课程融为一体,无痕渗透,以便促进师生的理解。这样的课程学习也是对一个单元的学习作一个有效的巩固或补充。以苏教版语文六年级上册第四单元的学习为例,港下实验小学提炼出“民间文化”这一单元主题。在拓展阅读的基础上选择了《阅读空间》第四单元同音共律的一篇小说《泥人张》作为文本。相同的主题,紧密的联系,呈现出鲜明的民问文化特色。通过单元主题拓展课的学习,引导学生学会梳理单元课文主要内容,简洁概括并简练介绍;在学习交流中进一步感受人物形象,体会作者写法的精妙;了解我国民间艺人的高超技艺,培养重视、抢救民间文化遗产的意识。“理解”的课程主题可以从课程内容中来,也可以从学生的生活中来。总之,“理解”的课程内容要体现主题性、实践性、适切性以及灵活性。

2.2课程实施的流程

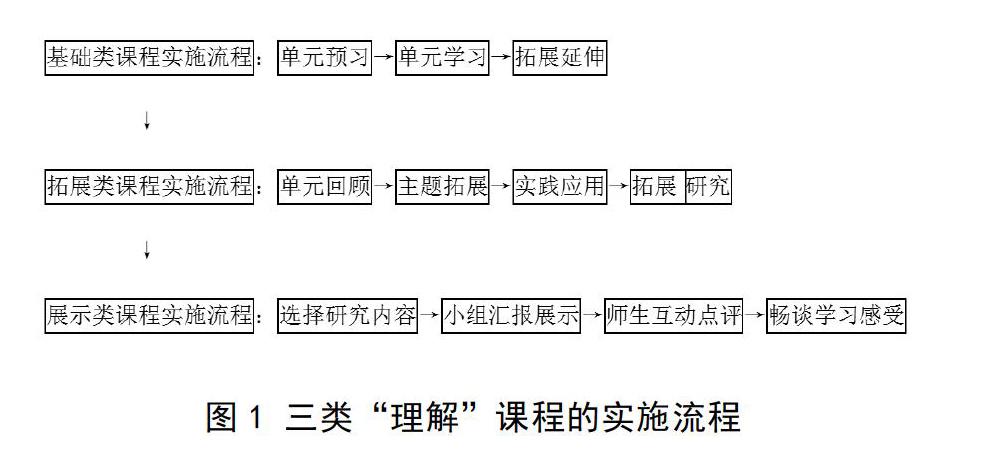

学科课程的变革,必然要打破原有学科的固有模式与流程。“理解”的课程大致分为三类课型,即基于国家课程的基础类课程、基于课程标准的拓展类课程、凸显学科特质的综合类课程。这三类课型可以根据学科特点、学段要求等作适当的变式,实施流程如图1所示。

2.3教学方式的变革

“理解”的课程最终需要课堂的呈现。建一间“理解”的教室,需要教师首先作出改变,发展“善解人意”的基本素质,与孩子“一道生活”,并不断反思改进与孩子生活的方式,把感情调适与智慧发展等完美结合,使“理解”的课堂具有优质的生活意趣,使“理解”的教室真正成为一个“有灵魂、有魅力”的地方。

3培育对话交流的课堂生活场景

在课堂上,师生、生生围绕主题,彼此敞开、相互接纳、平等融洽地对话,使课堂充满人文关怀和相互促进的活力。师生要学会倾听,持平等的心态、欣赏的眼光和批判的思维,耐心、用心地听取彼此的表达,不随意地打断对方,主动地思考吸纳,并作出积极的回应。尤其是教师,要克服自己习惯性的“话语霸权”,给学生留足言说的时间,允许学生自由地表达自己的观点,允许出错,允许改正,允许保留不同的意见,学习用开放性的、让人感觉温暖的方式来聆听学生的表述,真正听懂学生的所思所想。

4追寻发展共生的课堂生活境界

教师要珍视学生富有个性的声音,不把自己的观点、思想及意见强加给学生,而要倾听学生的表达,真心赞赏孩子标新立异的大胆创见及言语中灵动的思维火花,真挚地肯定谬误中蕴含的奇特想象、荒诞中包裹的合理因素。课堂上,教师不仅是组织者、参与者,也是引领者,需适时对学生进行语言与思想的引领,或启发点拨,或追问评价,或精彩讲授,促进学生加深或反思自己的感悟,帮助学生超越自己,也期待学生以无法预见的方式触动自己,师生皆获得“生活在深处”的具体体验,从而由肤浅走向深刻,由片面走向全面,从“旧我”走向“新我”。

5典型案例的分析

港下实验小学通过主题研讨活动,执教老师围绕研讨主题,通过课堂教学展示,进行简短说课。听课老师结合课堂观察员的反馈,围绕研讨主题进行评议、反思。港下实验小学提倡“2+2”评课制度,对课堂的“精彩处”或者某一“失败处”进行诊断式点评。尤其关注有无课程整合的意识,是否凸显学科特质,强调关注学生的学习状态。教学评价的视角从关注教师的表现转向关注学生的表现,重点关注学生的有效学习、综合学习。通过课堂诊断,执教老师进一步完善原有的课程设计,形成优秀的典型案例。这些生动鲜活的课例将会成为学校成员分享信息、分享经验、分享思想、分享智慧的平台,学校成员也在理解沟通中不断充实、建构学校的“理解”的课程。

6结束语

在“理解”的教室里不仅有“理解”的学科课程,更有“理解”的活动课程。活动的课程重在活动案例的整理。在整理案例过程中,梳理一些促进师生理解沟通,达到心意相通的活动案例,在这些案例的整理基础上划分相关主题。在各年级的实施过程中,不断调整相关内容,形成适应各年级开展的活动案例。通过这些案例的研究,探索科学合理的实施策略,不断完善从而形成学校“理解”的课程样态。

参考文献:

[1]熊川武.说“理解教育”[J].教师教育研究,2002,14(2):34-38.

[2](美)格兰特·威金斯,(美)杰伊·麦克秦格,追求理解的教学设计[M].2版,闫寒冰,宋雪莲,赖平,译.上海:华东师范大学出版社,2017.

[3]时晨,“理解教育”视域下和谐师生关系的构建[J].课程教育研究.2017(15):183.

[4]李萍.刘希娅:学校课程整合走向纵深处[N].中国教育报,2017-04-05(006).