淮海经济区城市土地集约利用时空分异研究

■ 杨小凤/陈龙高/杜永琴/王婧遥/周润楠/杨小艳

(江苏师范大学地理测绘与城乡规划学院,徐州 221116)

0 引言

人口快速增长和社会经济的快速发展导致对土地资源尤其建设用地资源的需求不断增加[1-2]。我国人口众多,土地资源相对短缺,淮海经济区土地供给与需求矛盾突出,随着经济社会的发展土地资源利用的压力不断增加,也对区域生态环境提出了严峻的挑战。淮海经济区是我国第一个跨省开展横向联合的区域性经济合作组织[3]。近年来,我国制定的一系列国家相关发展战略或规划中均加大了对淮海经济区发展的支持力度[4-6],使该区域肩负着国家“两横三纵”城市化战略格局重要支点的重任[7]。淮海经济区以1.9%的中国陆地面积承载了全国9.8%的人口,土地利用与保护矛盾突出,因此需要提高土地利用效率,以实现保护耕地、维护区域生态环境和促进区域可持续发展的目标。

土地集约利用是提高土地利用效率、减少对耕地资源占用、满足城市发展对土地需求的有效手段[8]。土地集约利用研究则为土地集约利用相关政策措施制定提供了重要参考,当前土地集约利用研究涉及基本理论内涵[9]、评价指标、评价方法、区域应用等诸多方面[10-11],包括综合评价法[10]、主成分分析法[12]、人工神经网络[13]等方法已被广泛采用;值得注意的是,地理信息系统(Geographical information system,GIS)空间分析技术在土地集约利用研究中也日益多见[14-15]。在淮海经济区区域研究中多基于区域内部分城市开展[16-19],而以区域为整体的土地集约利用研究较少,通过知网检索仅有一篇关于淮海城市群土地集约利用与产业结构转型关系的研究[20],且仅涉及区域核心8个城市,对于该区域土地集约利用的空间分异与分布格局以及相应的影响因素缺乏分析。

基于此,本文以淮海经济区20个地级市为研究对象,应用GIS空间分析技术,采用综合指数法、变异系数法、重心转移分析等方法对该区域土地集约利用水平的时空变化与分异开展研究,揭示区域土地集约利用水平的时空变化规律和影响因素,以期为区域土地集约利用水平提高和经济社会可持续发展政策制定提供参考。

1 研究区概况与数据来源

淮海经济区位于亚欧大陆桥东部桥头堡区域,由苏鲁豫皖4 省接壤地区的徐州、宿州、济宁、商丘等20个市[21-22]组成。该经济区总面积17.8万km2,人口1.36亿。2015年,区域地区生产总值为2.24万亿元,人均生产总值1.65万元。淮海经济区的中心城市为江苏省徐州市。

本文以淮海经济区各地级城市为评价单元,收集了研究区行政区域数据、2000—2015年土地与社会经济等数据,其中行政区域数据来源于全国地理信息资源目录服务系统的1∶100万全国基础地理数据库,土地与社会经济数据来源于区域城市及苏鲁豫皖四省的统计年鉴、《中国城市统计年鉴》等。

2 研究方法

2.1 评价指标体系构建及权重确定方法

一般认为,土地集约利用包括土地投入、土地使用和土地产出等方面,即较高的劳动与资本生产要素投入、较高强度的土地利用模式以及较高的土地产出效益[23]。相应地,土地集约利用水平评价指标体系也多从上述三个方面构建。也有学者拓展至土地集约利用产生的效果,进而增加了区域可持续发展以及土地利用结构方面的指标[24-25]。

建立评价指标体系是开展后续研究的基础,指标体系应全面反映土地集约利用的内涵,但是指标体系并非越多越好,因为更多的指标可能会掩盖关键指标对于评价结果的贡献,也会增加评价数据收集与处理成本。故基于数据可获得性、全面性、科学性以及适度简化[10]原则,在对相关研究分析基础上,笔者通过征求相关专家和当地管理人员的意见与建议,应用层次分析法从土地投入、使用及产出三个方面构建了研究区土地集约利用水平评价指标体系。土地投入强度中因为缺乏具体城市劳动力数据,这里仅采用地均固定资产投资测度资本投入强度;人均道路面积体现了区域交通基础设施的投入,其值越大一般意味着土地投入强度更大,这里也纳入土地投入方面。土地使用强度主要从土地整体和耕地及建设用地两种关键土地利用类型使用强度两方面进行测度,由于本研究未能取得历年各城市建设用地数据,故以人均建成区面积指标代替人均建设用地指标。基于我国工业所占比重较大,因此土地利用产出使用地均GDP和地均工业总产值指标进行测度。

指标体系权重采用变异系数法测算确定(表1),变异系数法公式为:

式(1)中,CVi为第i项评价指标的变异系数,Vij为第i项评价指标第j个具体指标值。则第i项评价指标权重值

变异系数法基于方差分析进行客观赋权,可以实现简化数据和突出主要指标的目的[26]。

2.2 土地集约利用度测算方法

本文使用土地集约利用度指标衡量土地集约利用水平,具体采用综合评价法测算。综合评价法综合考虑了土地投入、使用以及产出集约水平,并具有易于理解、操作简单的优势。其公式为:

式(2)中Lc为土地集约利用度,Ii为第i项评价指标标准化值。对于正向性指标,Ii的值利用公式标准化,负向性指标则利用公式确定。

2.3 土地集约利用时空变化分析

土地集约利用时空变化分析主要在GIS空间信息技术支持下应用重心转移分析方法和变异系数法研究研究区的土地集约利用时空变化。重心转移分析方法是一种描述区域事物分布时空特性和转移方向的有效方法[27-28],本文中土地集约利用水平几何重心坐标采用公式(3):

式(3)中,X、Y为区域中土地集约利用水平的几何重心坐标,Xi、Yi为第i城市中心坐标,Lci为第i城市土地集约利用度。

3 结果与分析

3.1 淮海经济区各市土地集约利用水平评价结果

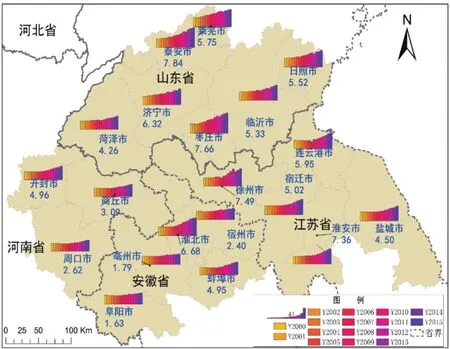

基于综合评价法测算出的淮海经济区各市2000—2015年度土地集约利用水平评价结果及平均增长速度见表2。由表2可以看出:2000—2015年区域内20个城市土地集约利用水平均有不同程度的增长,其中枣庄、泰安、徐州和淮安的年平均增长速度超过7%,相对较快,而阜阳、亳州、周口四市平均增速小于3%。

图1直观显示了淮海经济区20市土地集约利用水平的年度变化,可以看出年度平均增长速度较低的三个城市集中在淮海经济区的西南部区域。而增速较快的四市位于区域东部和北部,隶属于江苏和山东两省。考察参与评价的具体指标(表3)可以发现,亳州、阜阳、周口以及皖北宿州的地均GDP年均增长速度在20个城市中较小,其它参评指标中上述四市并未表现出明显较低的增幅。但是由于基于变异系数客观赋权确定的地均GDP权重最大,故土地集约利用水平增长速度相对较低。而增速较快的泰安、枣庄、徐州和淮安四市地均GDP年均增长速度较高。这进一步表明土地集约利用水平与该区域城市近年来经济社会发展与城市建设等方面的快速发展趋势相一致。该区域其他城市因位于四省交界区域,经济发展水平相对落后,土地集约利用水平也相应较低。

图1 淮海经济区城市2000—2015年土地集约利用水平变化

表2 淮海经济区城市2000—2015年土地集约利用水平评价结果

表3 淮海经济区城市2000—2015年土地集约利用评价指标年均增长速度 单位:%

为了进一步分析淮海经济区各城市土地集约利用水平的时空变化过程,这里选择了2000、2005、2010、2015四个年份土地集约利用水平并采用自然断点法进行了渲染显示(图2)。由图2可以看出:2000年研究区集约水平相对较低的城市仅有淮海经济区边缘开封、淮安、蚌埠三市,较高的城市则分布于江苏、山东、安徽下辖城市,集约水平得分最高与最低差值仅为8.90分;至2005年土地集约利用水平分化程度有所加大,最高的城市集中分布于山东,集约水平得分差值增大到17.73分;2010年土地集约利用水平整体均有所提升,集约水平得分差值达到29.69分;2015年区域内城市土地集约利用水平体现出明显的空间分异特征,处于区域中心的枣庄、淮北、徐州以及北部泰安、莱芜土地集约利用水平处于第一层次,集约水平较低的城市集中分布于西部区域,东部区域相对西部较高。需要特别指出的是,2015年度土地集约水平最高的城市并不是淮海经济区中心城市徐州,而是枣庄。考察具体单项指标值可以发现:尽管地均GDP这一指标权重最大,徐州地均GDP也超过了枣庄,但是另一指标人均道路面积远远大于枣庄,该项指标整体上拉低了徐州市土地集约利用水平。近年来,徐州市不断加大基础设施建设力度,不可避免地增加了对土地资源的占用。由于基础设施投资的改善对于经济的促进具有滞后效应,因此在土地利用产出方面尚未充分发挥作用,这也是导致2015年度徐州市土地集约利用水平相对枣庄较低的一个因素。

图2 淮海经济区城市四个年份土地集约利用水平图

3.2 土地集约利用水平重心迁移

应用重心转移分析方法可以发现淮海经济区土地集约利用水平的空间转移规律,图3为淮海经济区城市15年来土地集约利用水平重心转移轨迹。可以发现:2000—2015年研究区城市土地集约利用水平重心一直在徐州与济宁两城市内移动。除了2007年重心在济宁外,其余年份土地集约利用水平重心均在徐州,且研究期内总均值重心也在徐州。结合土地集约利用水平重心的分布特征和各城市土地集约利用水平具体得分可知,徐州土地集约利用水平一直处于淮海经济区重心位置,一般情况下土地集约利用水平与经济发展水平呈正相关关系,这也进一步体现了徐州市在淮海经济区的中心位置。从土地集约利用水平重心运动方向来看,2000—2015年研究期内集约重心一直在向淮海经济区东北方向移动。考虑到较高的土地集约利用水平通常意味着更高效率的土地产出,表明2000—2015年鲁南和苏北城市经济发展水平总体上处于相对领先的地位。从区域发展战略来看,淮海经济区成立后以2010年核心区城市市长会议为标志开始了一体化建设,此后尤其是江苏和山东制定了一系列政策和战略规划加强区域城市的建设,包括2002年江苏省批准实施了《徐州都市圈规划(2002—2020)》、山东省先后发布了《鲁南地区城镇发展规划》《鲁南经济带区域发展规划》。从交通区位条件来看,徐州是我国重要的综合性交通枢纽,而山东的泰安、枣庄等城市则位于我国最繁忙的京沪高铁以及普通铁路线上。前述一系列规划战略的实施和优越的区位条件对于促进区域内经济社会发展起到了重要作用,使得淮海经济区内山东、江苏两省所辖城市土地集约利用水平提升速度高于位于西部和南部的河南和安徽所辖城市,最终土地集约水平重心不断向东部与北部迁移。

3.3 土地集约利用水平空间分异动态变化

变异系数可以刻画指标的差异程度,这里以年度为时间单元测算每一年度研究区城市土地集约利用水平的变异系数,据此分析2000—2015年淮海经济区城市土地集约利用水平空间差异的动态变化特征(图4)。整体来看,2000—2015年研究区城市土地集约利用水平差异呈现出增大的趋势。考虑到地均GDP这一核心指标对于土地集约利用水平的贡献最大,该趋势反映出城市经济社会发展水平差异越来越大,进而导致单位土地的投入、产出以及土地利用强度差异越来越明显。具体而言:①2007和2011年为两个主要突变年份,2000—2007年区域差异呈现先减后增的趋势,但整体呈增加趋势,尤其2001年后加速增加趋势比较明显。2000年—2007年山东诸市借助我国良好的经济发展格局和环境加快了经济发展速度,地均GDP增幅明显高于其他城市水平,而安徽和河南的亳州、阜阳、宿州、开封、周口等城市地均GDP增幅相对较慢,包括徐州在内的其余城市处于中间发展水平,最终导致土地集约利用水平差异增大。②2007—2015年呈现出阶段性缓慢波动上升的趋势;在2011—2012年变异系数突然降低,然后保持相对稳定趋势。表明从集约利用水平来看,淮海经济区自2012年后极化趋势并未进一步增加,但是城市间的土地集约利用水平依然具有较大的差距。2007年以来,受全球金融危机的影响,淮海经济区内山东部分城市如莱芜等经济发展速度相对较慢,而江苏徐州、宿迁、连云港和淮安等城市发展相对较快,区域内其他城市经济也有不同程度的提升,从而使得地均GDP指标差距不再扩大。今后应努力促进区域基础设施投资均衡化,充分发挥徐州市作为淮海经济区中心城市的作用,实现区域整体协调发展,这也与我国加强都市圈发展、促进城市化水平提高的战略目标[4,5,29]相一致。

图3 淮海经济区城市土地集约利用水平重心转移轨迹

图4 2000—2015年淮海经济区城市土地集约利用度的变异系数

4 结论

土地集约利用对于提高土地利用效率、减少对耕地资源占用、满足城市发展用地需求具有重要意义。本文应用GIS空间分析技术并采用综合指数法、变异系数法、重心转移分析等方法研究了淮海经济区土地集约利用水平的时空变化与分异,结果显示2000—2015年区域内20个城市土地集约利用水平均有不同程度的增长,但是表现出明显的空间分布差异,且2000—2011年城市间土地集约利用水平差异度具有扩大的趋势,2012年后土地集约利用水平差异尽管保持稳定,但差异度依然较大。表明城市间的土地集约利用水平依然具有较大的差距,这也反映出不同城市经济社会发展水平差异越来越大。

土地集约利用与经济发展关系密切,然而经济发展中除了经济产出外,经济发展模式、产业聚集与优势程度、收入水平等均会对土地集约利用产生影响。系统研究区域内土地集约利用的影响机理及与经济发展的关系,对于进一步协调区域经济与社会发展、提高土地利用效率等具有重要作用。这也是后续研究的重点。