泗州戏伴奏乐器演变研究

孙玉楼

摘 要:音乐人类学是运用当代文化人类学的理论和方法对音乐进行研究的一门学科,强调既要研究不同时代、不同地域、不同民族音乐的“声音、概念、行为”,也要研究与此相关的各种文化现象。本文运用音乐人类学的方法,以泗州戏伴奏乐器为研究对象,概述伴奏乐器在不同时代和不同文化背景下的演变过程,关注泗州戏起源、锣鼓谱的发展等相关内容,以此丰富泗州戏的研究。

关键词:泗州戏;起源;伴奏乐器;主奏乐器;锣鼓谱

中图分类号:J825 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2019)08-0088-04

一、泗州戏起源说

泗州戏是在2006年就已经入选国家级首批非物质文化遗产,其音乐南北交融,唱腔婉转与豪放并蓄;表演形式与表演手段既博采众长,又突显地方特色,是安徽省最具代表性的优秀地方戏曲剧种之一。关于泗州戏的起源与形成众说纷纭,为了更加深入的探究泗州戏发展过程,我们应首先对泗州戏做一个追本溯源的梳理。

《中国戏曲志·安徽卷》提道:“民国《泗县乡土志(安徽省图书馆藏抄本)载:“演唱狃鼓,教唱海淫,尤为有伤风化,故曰其腔为拉魂腔。无识之人每逢天旱则纠集数村借此求雨,雨降则又唱以谢降。”《县乡土志》对“拉魂腔”的解释是“有伤风化”,称唱这种戏的人是“无识之人”,从中我们可知拉魂腔没有官方记载的原因了。而另有记载,1914年,蒙城县长汪篪在《禁止淫戏赌博文》中说:“蒙邑每自五月底起至八月止,藉买卖牛马牲畜,名曰‘青草市,演唱拉魂腔、花鼓戏等,演戏并聚众赌博,败坏风俗,莫此为甚。除派队缉拿外,以此示仰本邑人民知悉:本知事对于禁止淫戏赌博,不啻三令五申之,如敢再违,定即提案严办。”这段话明确表明,拉魂腔被官方认为“败坏风俗”,是被明令禁止演出的。从中可以看出拉魂腔艺术传承发展的曲折与坎坷,也可以理解泗州戏起源与成因没有相关记载,是因为时任统治者认为拉魂腔“伤风败俗”,所以不允许记载。现有的记载多为一群走街串巷,以卖唱为生的民间艺人的口述资料。

完艺舟在《从拉魂腔到泗州戏》提到泗州戏来源归纳起来有四种传说。在书中也明确指出:“泗州戏不是本省土生土长,而是外省流传过来的,但却在安徽淮北这块土地上扎下了根。”安徽省泗州戏老艺人许步俊、蒋怀昌、陈宝林、李宝琴等人说自己是“邱门腿”(邱的徒嗣),也证实了安徽境内的拉魂腔是从苏北民间艺人邱家班传到安徽北部地区的。传到皖北后,又经过几代拉魂艺人的努力,并吸收了淮河两岸花鼓灯的演出形式,融入了花鼓灯的舞蹈和表演语汇,如花鼓灯舞蹈身段、凤阳歌、小车舞等,使泗州戏丰富了表演形式,扩宽了艺术表演空间,增强了观赏性。《中国戏曲音乐集成·安徽卷》中:目前关于泗州戏起源说约有三种传说。20世纪50年代,有部分学者认为:拉魂腔及山东的明清俗曲,早期唱腔中的“娃子”“羊子”而与明清苏、鲁俚曲及清代山东柳子戏中的“耍孩儿”(即娃子)、“山坡羊”(即羊子)词格相同,但它们在音乐上有无承继关系,还有待于进一步发掘研究。在所有已经查阅的词典、手册和戏曲志中,关于泗州戏的起源与成因都没有统一而固定的记载。

《现代汉语词典》在对“泗”的解释中指明:“安徽地方戏曲剧种之一,起源于古泗州(州治在今安徽泗县),流行于准河两岸”。《中国音乐词典》对泗州戏的解释则是:“戏曲剧种,原名“拉魂腔”,因其曲调婉转动听而得名。有人说是因女腔多在下句句末用假声演唱而名“拉后腔”;又因其伴奏乐器为形似柳叶的土琵琶,曾名柳琴戏”。《中国戏曲曲艺词典》对泗州戏的解释是:“戏曲剧种,流行于安徽准北一带,与流行于山东南部、江苏北部的柳琴戏、淮海戏在新中国成立前统称“拉魂腔”,是拉魂腔的南路流传到安徽后得到发展而形成的。”在《中国戏曲剧种手册》中记载:“泗州戏是安徽省准河两岸的主要戏曲剧种。新中国成立前,它与流行于山东南部的柳琴戏、江苏北部的淮海戏都叫拉魂腔。以上有关泗州戏起源的文献,虽未对“泗州戏”进行明确界定,但在一定程度上丰富了“泗州戲”的研究资料,为后续研究“泗州戏”的学者提供了参考资料。

二、泗州戏伴奏乐器的演变

(一)伴奏乐器的演变

1.无伴奏说唱的小篇子

早期的泗州戏表演形式非常简单,艺人以“唱门子”的说唱形式沿路乞讨。此时,泗州戏并没有专门的伴奏乐器,只有两块用竹板或柳木制成的梆子,一边敲击一边演唱。随着“跑坡”和“唱摊子戏”的出现,演出形式的丰富与演出规模的扩大对泗州戏伴奏提出了更高的要求,艺人们在实践的基础上发明自制了土琵琶(柳叶琴),演出时,由夫妻或父女中的一人弹琴伴奏,另一人边击板边演唱。

2.基本音乐框架的形成:梆子、土琵琶、小锣

清朝末年,随着演出规模的进一步扩大,民间艺人的交流与“碰班”现象时有发生。有时为了营造演出氛围与增强演出效果,艺人们根据演出剧目的需要,创造性地发明了以“人声帮腔”(艺人称之为“满台腔”)的形式代替音乐过门,既为演员休息争取到了宝贵的时间和空间,又渲染了戏剧氛围。这一时期的伴奏乐器除了一副梆子和自制的土琵琶外,还增加了一面小锣,泗州戏的基本音乐框架已经形成。

3.文武场之分

清朝宣统二年(1910),随着女艺人的出现,泗州戏的声腔与角色行当得到了丰富与发展。为了塑造不同的戏剧人物形象,艺人们进一步细化伴奏形式,作文场和武场之分。伴奏乐器文场不仅有柳叶琴,还有三弦;武场也有梆子、大锣、小锣和鼓,但由于人手不足,武场全由一人操控。打击乐器(锣、鼓)的加入,强化了演出气势,扩大了演出阵容,因而人声帮腔逐步被废止。1920年前后,泗州戏的固定班社已经形成,演出的剧目初具规模。到了1930年,泗州戏班社不再满足于在农村、集镇“跑坡”和唱“摊子戏”,开始走进城市演出。这一时期的泗州戏艺人为了能够在城市站稳脚跟,不仅在音乐唱腔上做了很大的改进,而且丰富了板式的变化。为了在舞台上(堤坡或土台子)立体化地呈现戏剧人物形象,营造良好的戏剧氛围,泗州戏的伴奏乐器增加了笛子、唢呐、二胡等。抗日战争和解放战争时期,为了配合宣传,泗州戏艺人以戏剧为武器,编创了一批具有战斗号角功能的红色剧目。为了表现戏剧人物的正面形象和排山倒海的人民力量,这一时期的打击乐器在泗州戏中得到了广泛运用,文场与武场的伴奏乐器分工更为细致。

4.小型民族乐队的形成

中华人民共和国成立后,在党和国家的关怀与支持下,泗州戏以土琵琶(柳叶琴)为主,三弦、笙、扬琴、二胡、笛子、唢呐、锣、鼓、铙钹等为辅,建制相对齐全的小型民族乐队逐步形成。随着泗州戏服务社会主义建设能力的增强,皖北人民群众观看泗州戏的热情高涨。20世纪50年代中期,为提升乐队成员的演奏水平,安徽省政府和各级地方政府先后多次在泗县、宿县、蚌埠、怀远乃至合肥举办中短期艺人培训班,特别是1959年8月,蚌埠专区艺术学校专门开设了乐器班并招生,为乐队演奏水平的提升、泗州戏音乐唱腔发展打下了坚实的基础。这一时期的乐队编制进一步扩大,一些西洋乐器如小提琴、大提琴、黑管和长笛等被大胆地运用到泗州戏伴奏中;在民族乐器方面则增加了扬琴、琵琶、高胡、板胡、中胡、大小三弦、木琴等。打击乐器除了原四大件(板鼓、小锣、钹、大锣)之外,又增加了堂鼓、大南鼓、木鱼、碰铃、云锣、手鼓等伴奏乐器,大大提升了泗州戏伴奏音乐的表现力。“文革”时期,受“学习样板戏不走样”影响,泗州戏移植了《智取威虎山》《红灯记》《龙江颂》《磐石湾》等“革命样板戏”。京剧的编曲、程式化表演以及大量引人西洋乐器伴奏的模式对泗州戏发展影响很大,泗州戏在借鉴吸收京剧剧本创作、音乐编曲以及演员表演三位一体立体化呈现戏曲表演方面成效显著。

改革开放以来,随着我国经济的快速发展,人民群众对音乐文化的需求日趋多元,面对传统媒体和现代媒体的交相冲击,泗州戏不再是人们日常精神文化生活的第一追求。在此背景下,泗州戏不得不在音乐声腔与表演形式等方面努力做出改变,积极运用时代发展成果,把电声乐器融入泗州戏的伴奏中来,用民乐、西洋管乐与电声乐器立体式的音响营造戏剧氛围,塑造戏剧形象,展现泗州戏的音乐、声腔与身段的魅力。今天,泗州戏伴奏乐器不仅仅具备伴奏的功能,它还是场与场之间、唱与唱之间衔接的纽带。从局部到整体,从开始到结尾,泗州戏伴奏乐器贯穿戏剧表演的始终。

(二)主奏乐器的革新

泗州戏的主奏乐器是“土琵琶”,也叫“月琴”“柳琴”或“柳叶琴”。琵琶早期用泡桐木做成缩小的琵琶状琴身,用高粱秆做成品,用生面浆粘在琴面上,装两根丝弦。左手进行按弦,右手弹奏。以正把1和5、反把低音5和2定弦,可奏出一个半八度,无半音品。最常奏的是官音品,即外弦第三品小字二组C即高音1(或5)连同内弦的1(或低音5)同时弹奏。土琵琶品位少,且不美观,所以19世纪70年代后,不少剧团改用四弦柳琴,但农村剧团仍沿用土琵琶。泗州戏传统的伴奏形式是以土琵琶跟着唱腔自由弹奏骨干音型,托腔和掌握节拍,其他乐器唱时不奏,等到乐曲进行到上下句的最后一个音时,弹奏曲调的大、小过门,形成模仿的伴奏形式。这种伴奏艺人称之为州“捧送”。演员与乐手默契配合,使音乐唱腔生动活泼。

牟耕在其论文《让少数民族乐器之花开谴神州——少数民族乐器工作的回顾和展望》中提到乐器改革要遵守四点原则:(1)努力保持传统乐器的音色。(2)努力保持传统乐器的形制。(3)尽量保持传统乐器的演奏技法。(4)兼顾专业演奏家和业余爱好者的不同需求。音色是乐器艺术特征的本质表现,决定乐器个性和存在价值的重要因秦。泗州戏的主弦乐器改革顺应时代潮流,符合大众需求,从最初的只有两根丝弦的土琵琶,循序渐进地进行改革,充分体现乐器的面貌和特征制成了三、四、五、六弦的多种高中音柳琴,用于泗州戏剧种的伴奏。

三、泗州戏锣鼓谱

在《中国大百科全书·戏曲曲艺》卷中有这样的话:“立一定之准式以为法,谓之程式。”因此,程式就成为大家所必须遵循的规矩了。戏曲的程式,是前人劳动的成果,也就成为戏曲创作所必须遵循的规矩了。程式直接或间接来源于生活,是反应戏曲生活的表现形式,有规范化的含义。戏曲的程式表现为:文学剧本的结构形式、文辞的格式(长短句的曲牌,整齐句的上下句体、四句体,平仄韵辙等);表演的手、眼、身法、步的一招一式,及由此所组合的表情、身段、台步、亮相、武打、特技;上下场的演出方式,及其舞台部位、陈设、调度;化妆的俊扮与脸谱的各种谱式,各式各色的服装、盔帽、靴子、头饰等所组合而成的人物装扮等等。

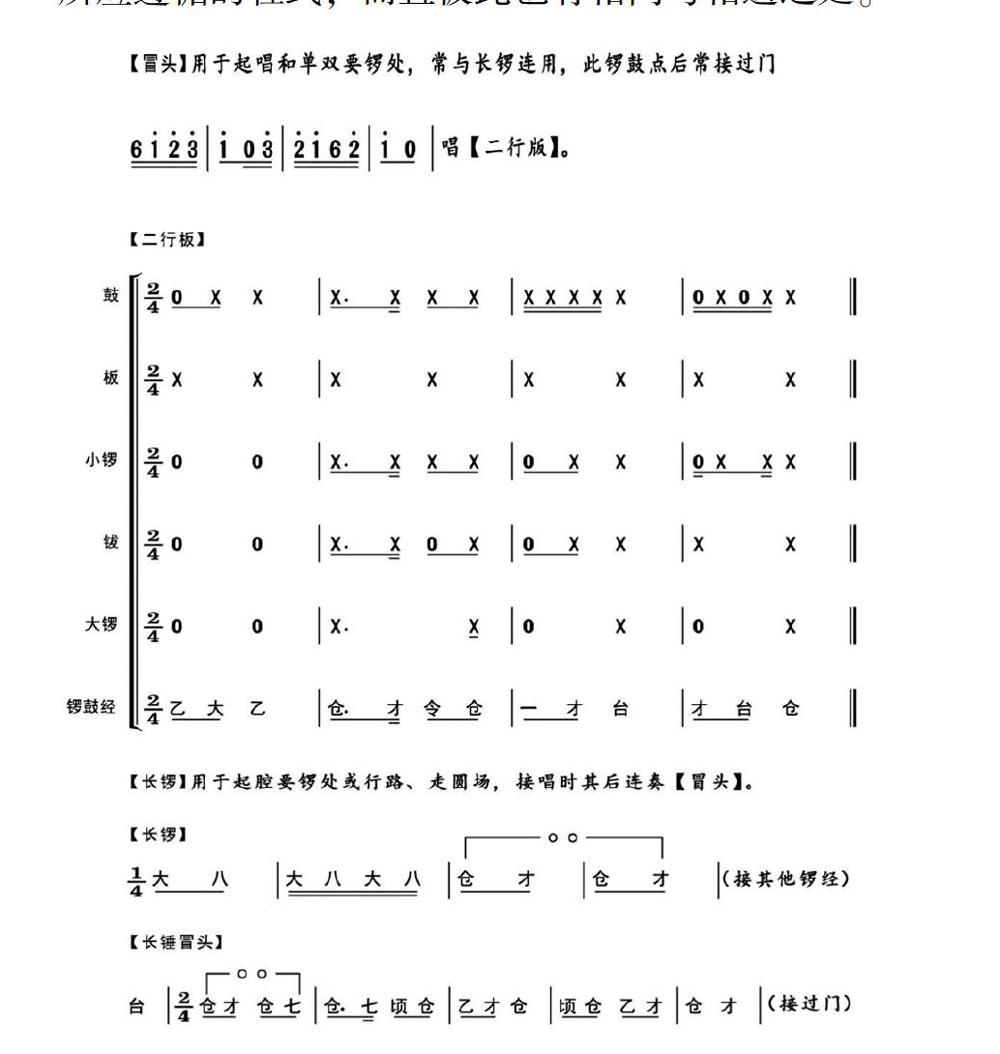

戏曲音乐的程式,从唱腔来看,曲牌体的各个剧种音乐,其曲牌的唱调与曲牌唱调组合的套,在手法和技巧上,不仅有所遵循的程式,而且彼此还有相同与相通之处;板腔体的各个剧种音乐,其基本唱调由变板变腔所生发出来的各式板腔,以及由不同板腔组合的套,在手法和技巧上,也是不仅有所应遵循的程式,而且彼此也有相同与相通之处。可以说,其间既有剧种自身的个性,而且从这些个性中又能概括出戏曲音乐所具有的共性特征。故此,戏曲唱腔结抅体制、手法、技巧的种种程式,是具有普遍性、全国性的意义的。无论对演员或琴师的创腔来说,还是音乐工作者的创作唱腔曲调来说,掌握这些程式及运用这些程式的熟练程度如何,是至关重要的。从伴奏音乐来看,锣鼓点规范成了“锣鼓经”,起唱使用的锣鼓、身段使用的锣鼓,乐器的配置,主奏乐器的形成,伴奏与唱、念、做、打的衔接与配合等等,也都有一定的规矩,也都形成了各自的程式,也同样由演员、乐师、作曲者所掌握和应用。泗州戏锣鼓及锣鼓经大多来自京剧、梆子。较有自己特点的锣鼓经有:冒头、长锣、起腔锣鼓等共约30余种。

泗州戏每一件伴奏乐器的增加与融入,既是泗州戏艺人集体智慧的结晶,也是社会政治经济文化发展的必然产物,具有鲜明的时代特征。纵观泗州戏伴奏乐器的演变,其实质就是一部泗州戏发展史。泗州戏从一个无伴奏说唱的小篇子,一步步发展成为拥有编制齐全的民族乐队的戏剧品种。泗州戏伴奏乐器经历了一个从无到有,从简单粗糙到制作精良,从相对单一到日臻完善的演变过程,见证了泗州戏音乐唱腔、角色行当走过的风雨历程。

参考文献:

〔1〕中国戏曲志编辑委员会.中国戏曲音乐集成·安徽卷[M].北京:中国ISBN中心,1993.

〔2〕中国戏曲志編辑委员会编.中国戏曲志?安徽卷[M].北京:中国ISNB中心,1993.

〔3〕完艺舟.从拉魂腔到泗州戏[M].合肥:安徽人民音乐出版社,1963.

〔4〕张友鹤.泗州戏声腔艺术研究[M].苏州:苏州大学出版社,2018.

〔5〕王善虎.走进泗州戏[M].合肥:安徽大学出版社,2018.

〔6〕常静之.中国近代戏曲音乐研究[M].北京:人民音乐出版社,2000.

(责任编辑 姜黎梅)