解构经典摄影作品访谈

刘阳

在当代艺术语境中,对“经典”进行借用、挪用、重构、解构是一种常见的创作类型,摄影艺术家们借用或解构经典的作品同样不胜枚举,他们以自己的形式方法通过与历史或与经典作品对话来发声、来传递观念。以下为对几位重要的曾经以借用或解构经典摄影为创作方式的艺术家的访谈,虽然是主要针对解构经典作品的访谈,我们仍然可以以一斑窥全豹。访谈内容是解读他们艺术作品和了解艺术家创作动机的宝贵资料。也许,在阅读和思考中,我们更能理解贡布里希(E.H.Gombrich,1909—2001)说过的那句话——“实际上没有艺术这种东西,只有艺术家”。

刘勃麟

刘阳:您之前的“隐形人”系列作品都是在一个既有的背景前的人物身上彩绘,使其溶于背景,而这几幅仿名画的作品,是取消了背景,将很多人无缝排列成一个“底板”在上面画名画。这两种方法在操作难度上和表达上有什么异同呢?

图1 刘勃麟 《城市迷彩No.2》

刘勃麟:从2005 年开始创作城市迷彩系列作品,那时主体以我一个人居多,有时也有多人的,比如几个下岗职工、3到4个人的家庭。通常是我一个人消失在一个背景里。到了2013 年,我开始新系列的作品,叫作“靶心(Target)”系列。开始有很多人消失在一个背景里,20 至30 人的时候都有。真正开始和名画产生关系是2014 年我在纽约做王希孟的《千里江山图》,那时候开始和一些经典作品结合起来。2014 年底我开始策划“黑客”系列的2015 年展览。然后就开始有关于《蒙娜丽莎》《格尔尼卡》的作品出来。在操作上的话,随着人数的增加,难度和工作量也成倍增加,因为要把他们重合好,所以从各方面和以前相比确实有很大的不一样,也会遇到很多的困难。

刘阳:《蒙娜丽莎》和《格尔尼卡》是专门为“黑客”系列而做还是之前已经做好,恰好在“黑客”里用上呢?

刘勃麟:《蒙娜丽莎》《格尔尼卡》和“黑客”作品是“Target”系列的后期的作品,是和黑客系列作品的一个结合。应该讲它们是前后脚出来。

刘阳:能否说一下“黑客”系列作品的创作初衷?

刘勃麟:“黑客”系列是网络黑客在网站的后台把源网页的照片下载下来,我把自己藏进去,再放回到源网页上的网络行为艺术作品。此系列关系到我对人类史的一个判断。人类社会的发展,从农业到工业,再到现在的商品社会。就是从二战以后开始进入商品社会,景观社会。跟Andy Warhol 那个时代相比,我们不是一个好莱坞和电视的时代,我们进入智能手机时代,每个人都用智能手机和世界沟通,获取信息,和人们交流,和外界交流。这是我对我们所处的时代的一种判断,所以我试图在我的作品里去和时代发生关系。我用手机直播的形式去做过一些作品,我用这种手到擒来的东西去讨论我们现代人的灵魂、危机和困惑。

刘阳:为什么会选择这几个人的经典作品(波洛克、莫奈、梵高、达芬奇、毕加索等),而不是其他的?

刘勃麟:作为一个艺术家来讲要学习艺术史。以前的艺术家为艺术献身,使他们的才华跟时代发生交流、发生关系;用他们的作品去注视这个时代,同时体现他们对艺术创新精神的执着。通过他们作品把他们的精神传承下来,这也是我为什么会选择波洛克、莫奈、梵高、达芬奇、毕加索这些大艺术家的作品来进行对话和再创作。和他们的作品交流时,甚至再现他们的作品时,都获得一种精神上的强大支持。在创作中对他们的艺术风格更加了解,在他们身上获得了巨大的能量场,对我来说这也是另外一种学习。

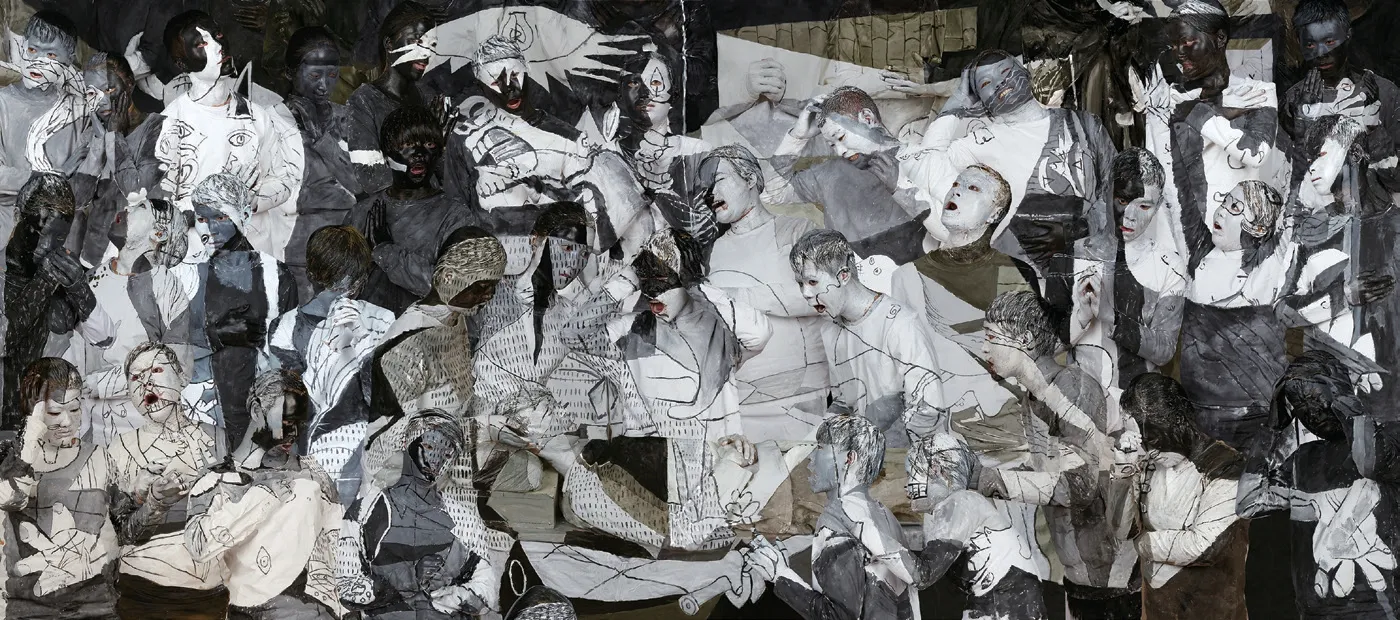

图2 刘勃麟 《格尔尼卡》

刘阳:看得出您是一个放眼于未来的艺术家,关注的当下问题也是因对于未来的思考,为什么会用到过去历史上的经典作品呢?

刘勃麟:我们所处的是信息化高度累加的一个时代,重要的是如何从你眼前所有的信息里找出对你有用的信息。但对于个体来讲,有的信息不是你需要的,对你来说就是垃圾,所以在现时代里,考虑清楚自身需要什么很重要,搞清楚自己很重要,我不敢讲我是一位放眼未来的艺术家,我始终在考虑我的作品如何跟我们的时代发生关系,对我来说这是很重要的。

我的作品从“城市迷彩”系列开始,就是和现实始终发生联系的。之前的一个采访里,他们说《道德经》里的“无”的概念在我的作品里释放出来,甚至获得一种中国文化巨大磁场的能量。不管怎样,我希望我的作品是有把内涵作为骨架,有这样的隐性在里面,而不是表面不能打动人的东西。对于经典来讲,我们更多的是在与经典的对话上去获得一种能量,这是必须要通过交流才能获得的。

刘阳:您对历史以及艺术史抱有怎样的态度?

刘勃麟:作为个体来讲,首先要搞清楚自己和历史、艺术史的关系,要知道自己的基因在哪里,可能获得什么样的精神财富和精神营养。你在哪个磁场、能量场里面,你会最大释放自己的天性,只有清楚它是什么,你才会知道什么适合你。历史是会不断地展现人是怎样解放,而艺术史是随着人类史的发展而形成,这是我们所谓的征服世界,获得的自由度也会越来越高;我们不断获得新的工具,不断去讨论我们现代人生活中的问题。

通过学习艺术史,好像获得创作上一种很大的自由,能看清楚艺术家创作艺术作品的底牌。我在学习、研究他们的同时,也开阔了自己的眼界;通过对他们的学习,知道了自己应该怎样通过眼前的世界来面对和表达自己的内心世界,用手到擒来的东西表达我们的困惑。

刘阳:这些经典作品在您的作品中,是被单纯借用,还是也成为你解构和质疑的对象?

刘勃麟:应该讲,对这些经典作品的再产生的过程中,不仅仅是单纯的借用,而是要试图通过我对它们重新的解读和再创造,来让原作品获得一种新的生命,以及一种新的可能。在很多艺术家的作品里面都有重新演绎一些经典,这好像成了一个基本的套路。我只不过用我的方式又重新演绎了一遍,当然这不会成为主要作品,但是会提供一种有意义的艺术创造的可能性。

刘阳:仔细看被隐藏的人物似乎都带有不同的表情是吗?

刘勃麟:这些姿势是我借用了一些宗教雕刻、绘画里的形象,我试图通过这些形象表达对精神的一种思考。它们不仅仅是一个表情,而是一个肢体语言。肢体语言本身就可以被视作一个故事。我们在图像中尝试去探讨人类的精神和灵魂。

刘阳:在指导模特表演的时候都会顺利吗?会先跟他们说清楚您想表达的内容,和作品最终的样子吗?

刘勃麟:特别是《格尔尼卡》这张作品,我试图让每个人都歇斯底里,我会引导他们想象当自己面对死亡、尸体和战争的时候,内心是什么样的,这不仅仅是表情或者一个动作,而是内心的挣扎、恐惧和抓狂。其实在每一个表情里面虽然看起来只是定格,我更多的是考虑他们对内心的演绎去完成这件作品。

刘阳:您作为一位独立的艺术家,不但需要完成创作的全部部分,还要充当自己作品的经纪人、模特、导演、执行等角色吗?您是怎样做到分配时间和精力的?

刘勃麟:我是一个自由艺术家。我有一个经纪公司在给我做媒体和画廊的一些工作,以及一些商业合作。我个人只关心自己的艺术创作方面的事情。所以说我可以做到特别纯粹的创作,只考虑我是否能把自己的内心感受释放和表达出来。

刘阳:觉得您是一个有批判精神和有社会担当的艺术家,艺术创作对您而言意味着什么?

刘勃麟:感谢你能通过作品感受到我精神上除图像以外的东西,这是我作品里一直在贯穿的,不能言说的东西。作为艺术创作来讲,它更像是一个工具,去抒发个人的观点,和对社会,对人类的发展,对于现实和思想的一种态度。我们其实肩负着人类解放,思想解放,个性解放和一个人灵魂解放的历史职责,同时要根据现实在艺术史上去传承。根据我们所现有的文明技术条件去继承或者发展一种艺术语言。艺术一直在转向,就用原来的边缘替代中心,然后完成新灵魂的再生,这是艺术一直以来的发展方式。艺术的发展是靠不断的转移灵魂,就像灵魂附体一样,由原来的一个身体,进入到另外一个新的身体,然后心里就有个新的能量和生命力。

所以说艺术从社会和人的角度讲,它所处的时代有一些大的主题,比如说自由、爱情,和关于灵魂的探讨。同时我们借用能够产生图像的技术来讨论我们的灵魂。只有做好了这件事才能真正地去终结一些事情,而且去开启一些事情。

刘阳:看到您其中一个展览的名字是“为自由而艺术”很感慨,那么作为朋友我也想问,在这么多年的艺术创作中,是否从中有获得内心的自由?

刘勃麟:所谓的自由很类似宗教,其实真正的自由是有节制的,是在一个假设里的。真正的自由是一种灵魂的自由。因为在一个肉体的时候不可能去穿越好多东西。所以说这个自由是带引号的自由,通过艺术创作,我让自己的内心和意识跟着时代产生联系,我很享受这种能够自由地表达,自由去释放自己的一种快感,这是我的艺术创作中能够找到自由的一种状态。

刘阳:“隐形人”系列作品已经做了十多年,从当时“城市迷彩”的概念到现在已无限拓展,涉足领域也越来越多,今后,还是会继续使用这个符号是吗?有怎样的计划?

刘勃麟:2005 年到现在,我中间有几个大的变化,比如说2013 年的target 系列到2015 年的黑客系列,都是“城市迷彩”的不断延伸。这也是我个人意识的成长,我对世界判断慢慢地深入,对社会发展的了解逐渐深入,所有的事情都是结合在一起的。而且以我的判断来讲,我觉得人类,就像我们讨论人工智能谈恋爱,其实人创造的技术都是在限制人。好像解放了人的同时,给我们放到了更大的一个诱惑里面。从这个角度讲我作品的意义,其实会越来越深,东方《道德经》里“无”私的文化,这样的积淀会越来越能体现出他的力量,我觉得作为一位艺术家。你的文化状态、一种人类史的状态以及带着去拯救的状态去面对我们的现实世界,我也获得了巨大的能量,在我作品中我个人得到了巨大的释放。所以说,从这个角度讲,我会坚持加深这方面的创作。我和很多人讲过,其实有很多人用这个方式进行艺术创作,但只有我在把它延续和发展下去。

对于未来的计划,“Target”系列、“城市迷彩”系列、“黑客”系列,我会一直进行创作。现实中的一些苦难、战争、重大事件,我都会通过“Target”系列去展示,去记录。对生命和灵魂的思考,是我未来依旧会葆有的艺术使命。

刘阳:您作为一个使用摄影,又不进入摄影圈的艺术家,能谈一下您对摄影的认知吗?尤其是摄影当下的境况。

刘勃麟:我大学和研究生学的都是雕塑,对我来讲这只是一个技巧,不管你学什么样的技巧,什么样的形式进入,这些都是敲门砖。你对艺术史的判断,对个人、集体、你的DNA,以及上帝给你的记忆是什么样,这个比你学到的东西和技巧更重要。只要抒发和释放这些基因,才能生命之花绽放到最精彩。

在这个高度来谈摄影的话,摄影对我来讲只是一个技巧,只是记录和表达的一种方式。虽然我在世界上最好的美术馆,还有一些现当代画廊做过我的艺术个展,更多的时候我其实是一个外来人。我也没想到我有这种机会,我只是抒发我对艺术史的判断,抒发我对现实的态度。仅此而已。

王宁德

刘阳:在您的“无名”系列中,有一些借用历史上的经典艺术形象的作品,我看到有“杜尚与伊娃对弈”、有宋徽宗的《瑞鹤图》,还有其它的吗?能否分别谈一下为什么会选择这几幅作品来作为解构对象呢?

王宁德:“无名”在这里有多重关联:发布信息的人是无名者,覆盖制造这些笔触的人是无名的,头像的原始照片同样是群体活动中的无名者。在作品开始的时候,我主要描摹了各种冲突的场景——身体的对抗、人类的战争、动物之间的打斗(《无名No.5》参照了《瑞鹤图》)、智慧的角力(《无名No.2》《无名No.3》参照了“杜尚与伊娃对弈”)等等,后来我把这样的场景作为系列作品结构的底色,因为我关注的并不是某一个具体的事件和场景,我没有能力去评判一场具体事件的冲突性质,我想讨论为什么这样的事情总是周而复始,从不间断。

图3 王宁德 《无名No.5》

图4 王宁德 《无名No.2》

刘阳:这种电脑后期将“城市牛皮癣”被涂刷的印记进行记录、拆解、重构的过程背后有着怎样的观念?它与被解构的经典对象(如《瑞鹤图》、《杜尚与伊娃对弈图》)之间是怎样建立的关系呢?

王宁德:在“无名”这个系列里,我一开始注意的就是街道上无名者涂抹的痕迹,这是两种人群小小对抗和冲突的结果,除了有趣的笔触痕迹,我也对“覆盖”这个概念有兴趣, 覆盖和涂抹行为本身就隐含着强权和暴力,而这种行为在历史的书写中也并不罕见,用笔触覆盖一张现成的图像,再将图像抽走,形成了一幅新的图像,我想用这个看似合理和漂亮的结果,揭示覆盖行为的荒唐。

刘阳:作品的形式语言,类似于严培明油画的笔触风格,是经过怎样实验或筛选的过程才确定下来的?

王宁德:涂鸦文化起源于黑社会的帮派势力划分,再之后是创作者刷存在感,在近几十年才成为一种艺术家使用的工具。“无名”系列所选取的街头的笔触,作为新作品的基本元素,不能完全算是涂鸦,它本身有很多自己的特质,但它们和涂鸦有着部分共同的属性,还有,不管你是否愿意,它们和涂鸦一样,强制性进入人们的视觉,与其他的图像一起成为城市的视觉图景。这些所谓“素人的涂抹痕迹”,和某些绘画有了一些相似性,某种程度并不是我可以而为,我只是保留了这些笔触的本来质感。

刘阳:您认为摄影语言对绘画作品进行解构时有怎样的特点或优劣势?

王宁德:如果把绘画和摄影放在平面的视觉系统里观察,它们确实都是人类制造图像的手段。画家在使用照片的时候很多也很放松,而摄影作为后晋的艺术手段,总是在建立自己的美学标准。但大多数的时候,我们依然在强调照片里的图像是真实存在过的,这让摄影裹足不前。摄影和绘画的缠绕前行,是图像史难以回避的现实。

刘阳:您还有一件装置作品,是用装置的形式去解构达芬奇“最后的晚餐”。

能谈一下那件作品的创作初衷吗?

王宁德:在《最后的晚餐之后》这件作品里,我借助了这个经典的图像,把画面中的痕迹用感光的方式呈现出来,借以思考光、图像和影子(幻影)之间的关系。

刘阳:我记得早期您的作品中也有对经典的战地摄影作品形式进行借用的,是吗?所以您对于“借用”或“解构”经典的创作方式和执念是由来已久了对吗?

王宁德:我其实并没有解构《最后的晚餐》,真正的解构需要一种能力和方法,而我并不想那么做。在我的概念里,借用一个经典图像往往是为了自己说明一件事情的方便,而这种“方便”并非执念,恰恰相反,这个行为经常是为了破除自己或者观众的执念。

刘阳:您最欣赏的摄影家和艺术家有哪些?

王宁德:每个阶段我注意不同的艺术家,到现在欣赏的越来越少了。其实,你的工作往往会把你从一个又一个的选择中,拉到另外一条道路上去,在这条路的下一个岔路口来临之前,你可以说你能看到一些朋友,但随着年龄越来越大,只要思考不停止,你会知道这些都是暂时的。我的工作并不是为了寻找我所欣赏的人,碰到了就打个招呼,没碰上就拉倒。

刘阳:从最初作为摄影记者到如今成为以摄影为主要媒介的当代艺术家,这种变化对于您来说是一种必然吗?背后的驱动力是什么?

王宁德:记者的工作是要告诉别人某个地方在某个时间发生了某件事情,艺术家的工作是我想了什么,我发现了什么,以及我是怎么看待这些的。

刘阳:您怎样看待当下因科技发展,摄影门槛越来越低的情势下摄影的处境?您对摄影的未来怎么看?

王宁德:摄影门槛并没有越来越低,它只是把早期摄影家所需要的知识模块化,并且用一种让人愉快的方式隐藏起来了。在今天,如果你想成为一个最好的摄影家或者影像艺术家,依然需要把这些通识找出来,彻底学习和理解。所谓摄影门槛越来越低的说法只是降低了对作品的要求,把重复一种样式当成了创作、把模仿一种趣味当成发现、把和某些作品偶尔的相似当成了思考、把没来得及归入沙龙的样式当成品味、把猪脑当成了人脑,仅此而已。

张巍

刘阳:“人工剧团——不知名妇女肖像”系列一共有多少幅?作品的出发点是怎样的?在选择这组作品的模仿对象,也就是油画作品形象时,是遵循什么原则?

张巍:“人工剧团——不知名妇女肖像”一共有22 幅,第一部分是12 幅,第二部分是10 幅。这个系列都是用拍摄的人物素材电脑后期处理的。之前的作品《临时演员》做得比较简单,主要就是对五官的互换,后来到“人工剧团”就是用很多五官来拼贴一个虚拟的人物。“不知名妇女肖像”应该跟从小就接受系统的美术教育有关,在学校时我选修的是油画专业。“不知名妇女肖像”的人物造型,受我喜欢的一些西方艺术形象影响,比如:Da Vinci,Lady with an Ermine 和Giovanni Ambrogio de Predis - Profile Portrait of a Lady 等。是我用一些西方标志性的人物的形象为原型,通过人工的互换,把这些没有话语权的普通人形象给彻底打碎。我觉得一块儿被打碎的还有我们对这些西方大师塑造出来标准像的一些看法,一些固有的看法。整个过程使他们不再是一个个高高在上的、神圣、崇高的图腾象征。

刘阳:在“人工剧团”的很多系列中,这组“不知名妇女肖像”系列在制作过程中最大的差异在哪?

张巍:“不知名妇女肖像”系列在制作过程中和别的部分不同,需要大量的服饰素材,在“不知名妇女肖像”系列第二部分里我用了大量的廉价首饰和没有修饰的普通人五官对整个图像进行庸俗化处理,最终堆积成看似华丽的外表。

刘阳:“人工剧团——不知名妇女肖像”作为“人工剧团”系列中唯一一组解构经典油画作品的作品,为何选择“女人”这一主题?您对艺术史中的女人形象怎样看? 张巍:我的作品是以群体肖像作为元素来创作的。“人工剧团”是想通过这种方法来表述人在社会现实中对自身的一种精神摧毁。个体是组成群体的单元,我将数百个个体肖像挤压、凝聚在一起,形成了一个具体的符号化的图像,而个体的个人特征,在这个集体的集合中被同化,由此而面目全非。这组作品使用的并非都是女性五官,放大作品后可以清晰看到粗糙的雌雄同体特征,这样做是因为女性普遍拥有光滑细腻的外表,更能在细节上突出表现这一观点。

描绘女性题材作品是绘画史永恒的主题,各个时期都会有很多关于女性为主体的作品出现,我并没有对这些作品进行深入研究,我只是借用在艺术史里的这些典型形象来进行重新阐述,不管是男人或女人,在今天中国这一特殊环境里,作为一个基本的人,大家的遭遇都是相同的。

刘阳:这系列作品拍摄素材都是中国人的脸是吧?可以用西方人的脸孔吗?素材的人种对主题有没有影响?

张巍:这个系列都是用中国人的五官。我感兴趣的是中国改革开放以来,大量吸收西方以及周边发达国家的流行文化,再用中国的方式加以处理转换,形成了一种独特又很奇怪的审美共识。我将运用这种审美共识把中国人的五官融入作品里去,去反映社会中各个阶层、各种职业人群的生存状态和精神气质。

在新的作品计划里,我会在美国拍摄各个国家的移民肖像,将其分拆重组,肤色五官特征全部打乱,来反映移民社会的特性以及多元文化的社会特色,以此作为我对身份认同思考和总体精神面貌的感官镜像。我想最终呈现出高度精神实质的一种外在表露。

刘阳:从您早期的作品来看,无论是“无聊日记”还是“临时演员”系列,都能从画面中人物的脸上以及画面设计中清晰的看到您个人的观点和一些批判的态度。但是在“人工剧团”中这种情绪就不太明显了,尤其在“不知名妇女肖像”中几乎毫无显现,更多的是理性的陈述。所以,这种创作主体情绪的隐藏,您是有意为之还是因为“解构经典”样式的限制?或认为“去个人化”是艺术创作成熟的表现呢?

张巍:之前的一系列作品都是通过比较直接的视觉来表达我的一些看法,到“人工剧团”系列我把这些夸张呈现隐藏在每张作品的细节里,放大的细节叠加在一起更加突出一种变异感,我认为这样更突显真实与虚假之间的模糊界限。

刘阳:您熟知绘画和摄影语言的特征,能否谈下摄影语言的“记实”天性在模仿和重塑油画作品中的形象中,是否使您探讨的“真实”更加有效?

张巍:通过直接的摄影无法获取真实的现实,只是片面性的记录真实的表面。所以我觉得探讨“真实”是摄影做不到的。现实要比摄影来得猛烈多了,摄影是无法记录现实的残酷的。真实不真实更多来自感受和认识,我把这种“记实”性和绘画结合在一起,经过提炼让它接近真实。

刘阳:另外能否谈一下您的另一批解构经典的作品“某一死者的画像”系列?它的创作是在“不知名妇女肖像”之前还是之后?因为从形式上来看,这组作品并不是“脸谱”素材的衍生品,我想应该是模仿对象先打动了您。具体情况是怎样的呢?

图5 张巍 《人工剧团——不知名妇女肖像(12)》

张巍:在制作“临时演员”系列的过程中,因为持续了好几年,我就同步做了“不知名妇女肖像”系列和“某一个死者的画像”系列。中途还做了一些实验品。它们的共同的出发点其实都是从一个普通小人物的生存状态开始的。“某一个死者的画像”和“不知名妇女肖像”同样都是借用了经典绘画和一些符号,就是大家都知道的一些名人符号来重新阐述的。

“某一个死者的画像”这个系列是根据霍尔拜因在23 岁时的画的一张油画名字叫《坟墓中的基督》。这张画给人的感觉非常绝望,就是一具僵硬尸体的画像,让人感觉救世主基督真的死了,上帝都救不了他。正是受这张画的启发,我将现实中的一些身份特征比如矿工、农民、医生等形象融入进去,他们看上去像经历了一场意外变故,我想通过这样的现实身份与艺术史中神性身份互动,来指涉现实社会中被遗弃,且得不到救赎的身份群体。

刘阳:你怎样看待女性?怎样看待死亡?

张巍:从有记忆起女性在我印象里都是跟爱链接在一起的(母亲,姐姐和女朋友)。人都会挂的,所以我不太愿意去想死亡的事。

图6 列奥纳多·达·芬奇 《抱银鼠的女子》

洪磊

刘阳:您借用和解构中国经典绘画系列作品及早期作品中有很多常出现的符号:鸟、珠宝项链、血、死亡……为什么会选择这些符号呢?

洪磊:上世纪90 年代,我画油画基本上是表现主义的方式,所以关于包括血、暴力等残酷的部分基本上都是表现主义绘画的类型元素。至于用到珠宝那些,因为当时有个学生有一个艺术写真店,他拍艺术摄影会用到一些珠宝,于是我很方便的能使用它们。选择珠宝是为了加强华丽与残酷的对比。

图7 洪磊《紫禁城的秋天——太和殿东回廊》

刘阳:以您的创作经验谈下摄影这种媒介来转译绘画作品有什么优势和劣势?

洪磊:早年是做绘画,后来发现摄影是一种更加当代的表达方式,绘画就显得相对古典了。作为一种当代的表达,摄影的转换、可能性是非常大的,当我寻找到一些中国古典绘画,并把它转换成摄影的时候,觉得相当的顺理成章。

刘阳:在我看来,您的借用经典系列作品中有着强烈的挽歌式的萧瑟感,但其中又夹杂着一些戏谑的意味。而后期创作的作品中,萧瑟感放大,戏谑感毫无踪影。所以是您的心境或创作目的变化了的原因,还是因为解构经典的作品自带戏谑感呢?

洪磊:后期作品跟我个人的禀赋有关系,我是一个相对的悲观主义或者说有神秘主义色彩的人。无论是我看待世界还是我自身,都有神秘主义特质。我早期的绘画也是只要渲染几遍就会有神秘的感觉出来。我在照片里有时会放大这种东西,比如后期调整过程中会将光线压暗,在选择风景上也会选择偏向神秘主义的画面。

刘阳:在当下,借用和解构经典甚至成了当代艺术创作的一种捷径,作为中国最早一批使用此方法并且成功的摄影艺术家,您怎样看待这种现象以及怎样看待这些新的创作者的解构经典作品?

图8 洪磊 《仿宋赵佶<枇杷山禽图>》

图9 赵佶《枇杷山禽图》

洪磊:解构经典作品或者解构古典的著名绘画是有快感的,这种方式其实是从杜尚的思维角度说的。我觉得后来没有谁再去做解构那种新的东西吧,而且现在有些人在启用一些中国传统的审美符号的时候,我觉得大部分是在模仿或者沿用,只是利用了这种美学方式。例如有一些人拍风景照片时,他们还是类似郎静山的画意摄影范畴,没有超出更多。

刘阳:有没有想过假如您解构的对象的作者比如赵孟頫穿越到现代,看到您的作品,你们之间将有怎样的对话呢?

洪磊:解构的时候会很过瘾,但我觉得我的解构还不够那么有杀伤力,其实我就是用了他们的图示,进行当下的一个表达。我的出发点也没有想要去特别狠地反叛他们。我当然不会想古人会怎么去看这个东西。这种假设基本上是不可能的。

刘阳:您受哪些艺术家的影响最大?

洪磊:我受杜尚的影响比较大。他的方式,应该是对传统的反动。其实杜尚虽然反动了,但他那种对欧洲的日常美学的继承,是不会放弃的。所以,我觉得这个就是面对所谓的当代艺术和传统艺术的时候,我们其实更加依附的是传统的审美。我是一个文本主义者,所以会更多的考虑这些东西。

刘阳:您还有什么艺术体悟愿意在这里与我们分享吗?

洪磊:从上世纪90 年代开始,我们这些最初做照片的或者那个阶段的艺术家,与现在的艺术家不同之处就在于我们那时是想要表达,只是表达的可能性会比较少一点,而且就算你表达了,可能也没人来关注。这种表达已经变成惯性,所以现在也还是要表达。那么表达它的一个逻辑关系就是:你要表达就必须有态度,没有态度就不会想表达。