建国七十年绵阳(县)蚕丝业变化考略

肖佳忆

(西南大学历史文化学院,重庆 北碚 400715)

建国伊始,新中国第一座半自动化缫丝厂在绵阳县建成,由此形成全民栽桑养蚕的兴盛景象。七十年来,绵阳县栽桑养蚕、缫丝织绸曾为四川蚕丝业发展繁荣增光添彩,也在新时代遭遇过史上前所未有的冲击、困扰、转型升级。绵阳县蚕丝业的发展变化历程,印证了四川省传统蚕丝产业的曲折轨迹。笔者查询阅读了相关的国民经济统计、文稿和地方志、报纸、回忆录等文献史料,梳理、考察、分析绵阳县(区)蚕桑丝绸产业所经历过的时代斧锤锻打和雕琢。在丝路经济振兴的东风吹拂下,绵阳转变发展模式,加快乡村振兴步伐,推动新丝路经济发展。在“一带一路”高峰论坛期间,绵阳天虹丝绸分别与意、德、法、日等国签订了长期购销合同,“涪城蚕茧”搭上“一带一路”中欧班列走出国门。

1 新中国第一个半自动化缫丝厂

1954年,纺织工业部西南纺织工业局决定在绵阳建设现代化缫丝企业,厂址选在宝成铁路绵阳火车站与涪江之间的平坝上,定名绵阳缫丝厂。该厂是国家“一五”时期苏联援建的156项重点工程之一,于1955年7月1日破土动工,1957年10月1日正式建成投产,总投资57196万元,主要生产设备从日本进口,生产规模为YM惠南型快速定粒自动缫丝机6000绪(30台),为当时全国最大、最新型、最现代化的半自动缫丝厂。《福建日报》等报刊媒体1955年9月在《我们伟大的祖国》专栏,报道了“西南最大的机械化缫丝厂在四川绵阳动工兴建”[1],引起了世界广泛关注。1957年3月13日,中共中央副主席朱德亲临绵阳缫丝厂视察,并提词“努力学习、搞好生产[2]”。1957年5月7日,中华全国总工会执行委员会机关报《工人日报》第二版,以《我国的第一个半自动化缫丝厂》报道了绵阳缫丝厂:“我国第一座半自动化缫丝厂已经在四川绵阳建成,4月29日开始局部生产。绵阳缫丝厂共有选剥、煮茧、缫丝、扬返和整理检验包装等五个车间,缫丝机器有三十组,全部设备都是日本制造,能年产丝二四○○公担[3]”。

表1 绵阳缫丝厂1958年度主要工业生产设备一览表[4]

新中国第一个五年计划中,“在丝麻纺织方面,由纺织工业部新建的在西南有一个缫丝厂,在华东有一个麻纺织厂,在东北有二个亚麻原料厂和一个亚麻纺织厂。由地方建设的在东北有一个绢纺织厂。”“1957年各种丝绸织品(不包括土绸)将达到6,929.4万公尺(m),比1952年增长78.5%[5]”。为实现这一目标,绵阳缫丝厂建设和投入生产,成为了“当时全国最大、最新型、最现代化的半自动化缫丝厂[6]”。表2系绵阳缫丝厂纳入省属工业企业统计的有关数据。

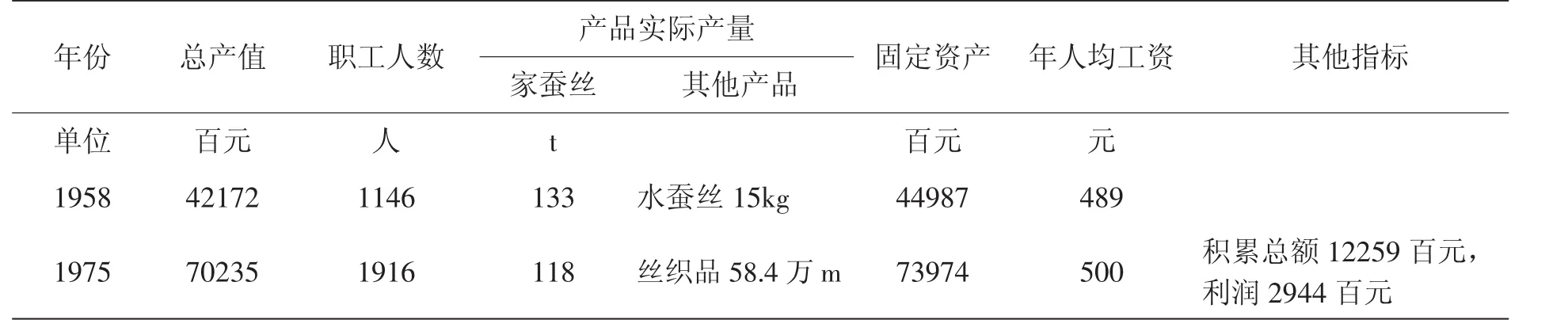

表2 1958年与1975年绵阳缫丝厂概况一览表[4][7]

1978年9月6日,四川省绵阳丝绸印染厂(原绵阳丝厂),生丝生产已提前一百一十六天完成了国家计划。生丝正品率99.66%,平均等级为3A53,每担生丝耗茧量比年计划降低6.12%[8],不但缫出了成批4A级生丝,而且有的小组还缫出了6A级的高品位生丝,生丝品质超过建厂以来的历史最好水平。

据统计,1980-1990的十年中,绵阳丝绸印染厂生产生丝3224.92 t,比前21年生产的生丝总量多20.3%;生产丝织品2194.49万m,比前21年生产的丝织品总产量多1.3倍;实现工业总产值18808.02万元,比前21年总和多63.07%;创纯利润1650.80万元,比前21年总和多3倍;创外汇650万美元。企业自行设计生产的新产品近100个,其中玉泉绉、潇湘绉获上海口岸出口产品奖;旅游产品手绘方巾、长巾、真丝领带获四川省银牌奖,真丝旗袍获优秀奖,迎湘绉获全省真丝印花绸缎销售特等奖。

表3 绵阳缫丝(丝绸印染)厂建设工程情况简表[9]

四期工程扩建后,绵阳丝厂已由80年代单一的缫丝厂,发展成缫丝、织绸、印染、织麻练染、服装等一条龙的综合性大中型骨干企业,企业占地面积达15.72万m2,建筑面积达到1433万m2,固定资产近亿元。有职工3200余人,有缫丝机8560绪,绸机336台,年产15万件丝绸服装及年印染丝织品1000万m的生产线各一条。有固定资产3000余万元,年总产值3500万元,创利税750万元,成为四川省重点企业和绵阳市主要出口创汇厂家,九十年代初四川省最大的缫丝、织绸、印染、服装生产一条龙配套的大型丝绸联合企业[10]。

1994年,绵阳市丝绸印染厂出现亏损。1996年12月,绵阳市丝绸公司组织清算组进厂,至1997年8月破产终结。1996年8月,主管部门注入资金成立金驼铃丝绸有限公司,出资2500万元收购丝绸印染厂经营性项目,无奈回天无力,后开发房地产建成商住楼。

2 改革四十年镇办小厂破茧成蝶

1969年,绵阳县丰谷镇利用绵阳丝厂支援的旧设备和已停用的绵阳师范学校附小旧校舍作厂房,投资2000元,建丰谷丝厂并投产,有400绪立缫丝机,为绵阳丝厂加工产品。时招农民工105人,年产生丝5-6 t,收加工费2-3万元/t。1972年7月8日,丰谷丝厂锅炉爆炸,部分设备被毁,烧伤5人,付医药费1000多元,丰谷丝厂停办。1973年,丰谷镇在绵阳缫丝厂扶持下,建立丰谷镇缫丝厂,为400绪生产规模。招收待业青年107人,6月1日投产,为绵阳丝厂代加工,年产生丝10 t,收人6万元。1975年在进行集体所有制工业企业统计时,丰谷镇丝厂年实际生产生丝11 t,工业总产值753百元,固定资产290百元,职工人数107人[7]。

1979年集资扩建为丝绸厂,由丰谷区所辖丰谷、塘汛、关帝、松垭、小枧乡镇联办,投资135万元,至1981年形成2400绪缫丝能力。新建框架式钢筋混凝土主厂房和生活用房8640m2,新添现代缫丝设备ZD681型立缫丝机6台,ZT80型复摇机4台套,DO21A型104笼牵引式煮茧机1套,K2G2-B型卧式快装锅炉1台和全套检验仪器仪表。1981年11月投产,年产生丝60t,产值300万元,实现利税45万元。1984年生丝商检达3A级,被省商检局列为生丝出口定点厂。1985年丰谷丝绸厂占地面积16667m2,固定资产142.5万元,有职工443人,缫丝机18台,剥茧、煮茧机各1台,复摇机4台,产生丝42t,创产值226万元,占全市(县)工业总产值的2%,实现利润 3.6 万元[11]。

1986年,丰谷丝绸厂新购织绸机器60台,增设织绸车间。1992年,缫丝机扩大到16台、6400绪,更名为丰谷丝绸厂。1993年,织绸机扩大到156台。1997年,丰谷丝绸厂生产经营陷人困境。1998年,丰谷丝绸厂工业总产值646万元,产品销售收入47万元,亏损36万元[12]。7月,丰谷丝绸厂以资抵债,由最大债权单位区农行委托公司经营,改组为制丝企业,新增D301B型自动缫丝机两组800绪和双宫丝1600绪生产能力。2000年,生产生丝248.85t,平均品位3A48,正品率99%,均高于国家考核标准,营业收人5550万元,上缴税金219万元,被评为省级信用等级AA企业和纳税大户。

2017年,丰谷制丝有限公司年产生丝230t及丝制品加工丝加工实现产值14650万元。其6A级顶级精品生丝成为APEC会议和G20峰会领导人服装原料丝以及LV、香奈儿、爱马仕等国际知名品牌指定原料。公司年产6A级高品品位生丝200余t全部出口欧洲[13]。

3 建国后蚕茧生产大跃进

1955年7月30日,第一届全国人民代表大会第二次会议通过的《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划》指出,蚕丝在我国农业生产、人民生活和出口贸易中占有重要地位。解放以前,由于日本帝国主义和国民党反动派的破坏,蚕茧的生产受到了严重的摧残,产量剧减。解放以后,虽经积极恢复,但仍然远低于我国历史上最高的水平。五年内,应该积极地发展蚕茧的生产。计划确定:家蚕茧达到186.8万担(93400t),比1952年增长50.1%,柞蚕茧达123.5万担(61750t),比 1952 年增长 1%[5]。

50年代初,国家把丝绸产品列为外贸出口的重要商品,绵阳的蚕桑生产得到迅速恢复。随着绵阳新建了西南最大的绵阳缫丝厂投产,四川省委书记向绵阳提出了发展栽桑养蚕的具体任务,要大力发展蚕桑生产,保证绵阳缫丝厂5万担蚕茧需求。时一张蚕种一般可产茧25kg,按每株桑树产桑叶1kg计算,需栽桑树5000万株,产叶0.5亿kg,养蚕10万张,产蚕茧 5万担(2500t)。

表4 绵阳县蚕茧1949-1958年生产情况[4]

建国初,绵阳县蚕种除当地土种外,还有沄文×华十、沄威×华八、沄汉×华九等良种。先后在魏城镇、先锋两农场办蚕种场,并在农业局内设蚕茧站,负责发展蚕茧事业,进行栽桑养蚕的业务指导。1955年产蚕茧 5012担(250.6t),1956年推广川-×华十,并很快成为五十年代的主要饲养品种。

60年代初,引进湖桑、油桑、冠桑,人工培育高中干型,推广袋接和简易芽接,对本地桑进行嫁接改造,随后又相继引入6013、南一号、花桑等良桑,对桑树进行人工修剪,夏伐桑条,晚秋桑树继续产叶。从此,改变了乡间只养一季春蚕的习惯,为绵阳春、夏、秋三季养蚕提供了条件。

在大力发展蚕桑生产的方针指导下,又推广“四边”桑,解决种粮与栽桑争地的矛盾。绵阳县刘家公社七大队利用田埂、地边.沟埂、路边的空闲地栽了大量的桑树,丰谷团结大队利用河坝地栽桑,群众把这这种办法称之为“四边桑。经推广全县栽植了大约2000多万株桑树。绵阳县栽“四边桑”的经验受到中央、省、地区各级领导的高度重视。先后有广东、江苏、浙江、湖南、陕西等省组织的参观团来绵阳县参观过“四边桑”的经验。70年代后期,开始用成片的土地栽植“密植桑”,每亩栽植密植桑可养蚕三四张。沉抗公社栽了密植桑4千多亩(266.67hm2),养蚕1.5万多张,产茧近万担(500t)。同时,全县推广秋栽桑树的经验。九、十月份绵阳的气温25度左右,并且雨水充足,降雨次数也多。在桑树栽下十几天后。就生了新根,成活率在95%以上。全县新栽桑树大大地超过了5千万株[14]。

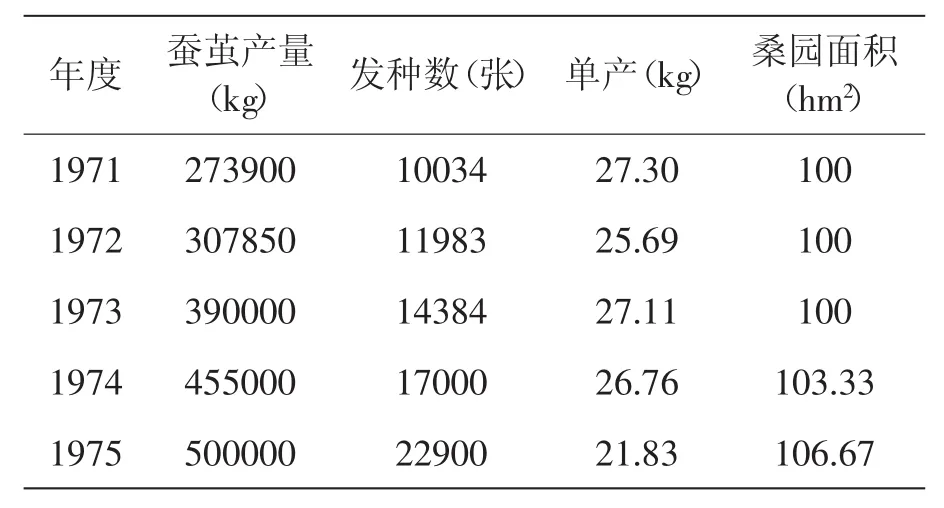

表5 绵阳县蚕茧1971-1975年生产情况[7]

70年代后期推广。对桑树施以冬季重剪技术,先采片叶,保留枝条,使桑树绿叶常在,可以四季采叶,时绵阳县区一年养三季蚕的较多。养蚕的时间安排是:春蚕4月30日前后出库,夏蚕6月20日前后出库,秋蚕7月30日前后出库,晚秋蚕8月20日前后出库。80年代引入桐乡青、伦教40号、转阁楼、大红皮、6071、新一之赖、甜桑、盘桑、育2号、荷叶白、剑持等30多个良桑品种,而最终保留适宜宜市区生长的优良品种有油桑、花桑、6031、南一号、桐乡青、冠桑和荷叶白等。

1983年绵阳县植湖桑1455株,冠桑368万株,花桑37万株,桐乡青150.2万株,其他品种良桑39.5万株,合计占全县桑树的50.43%。1985年有桑园面积1095.13hm2(16427亩),为1949年的9.13倍,产蚕茧1642.4t(32848担),为1949年的26.23倍,总产值657万元,是1949年的73.99倍,人均产值10.71元,是1949年人均产值的 49.81倍[11]。

4 转型现代化蚕桑业破茧重生

1992年,绵阳县(市中区)政区划分为涪城区、游仙区。1995年度四川电视奖一等奖《砍桑毁桑话市场》专题片曾报道涪城区农民砍掉了近千亩桑园情况,采访中农民反映蚕茧1994年22元/kg的高价格,1995年暴跌到6~8元/kg的低价。1996年后,丝绸行业不景气、蚕茧销售困难、农民毁桑易业。其中一方面是国际市场萎缩,全国蚕茧质量水平下降,造成丝绸蚕茧不能出口。另一方面原因是国内宏观失控,丝厂办得很多,特别是一些小丝厂,互相竞争原料,1994年把价格抬起来。

表6 1993-2002年涪城区区桑蚕生产情况表[15]

1999年游仙茧丝绸有限公司改制转型,发展成为拥有1个研究所、2个分公司、1个子公司、2个蚕种场、3个缫丝厂、1个织绸厂、1个自来水厂、19个蚕茧收购站和16个蚕桑技术服务站,带动20000余农户的产业化重点龙头企业。四川蚕丝产业化的开创者“游仙模式”,探索解决困扰农业产业结构调整的资金、技术和市场三大难题,解决了长期困扰我国经济和社会发展的“三农”问题,实现了传统蚕业向现代蚕业的转变。

2000年,涪城区桑园面积减到1237.27hm2,养蚕1.75万张,产茧697.55t。2002年涪城区丝绸公司改制组建绵阳天虹丝绸有限公司。公司组建后,分析了涪城蚕桑生产发展的现状和存在的问题,决定集中发展,走高产高效蚕业发展道路,对基地建设加大投入。2008年以来,受世界金融危机影响,国内茧丝市场急剧波动,农村劳动力大量外出务工,省内昔日的蚕桑大县发种、产茧不断下降,而涪城区蚕桑生产不仅能稳得住,而且蚕茧收购秩序良好,蚕茧质量不断提高,成为国内知名的优质蚕茧生产基地。国内蚕丝业专家赞誉的“涪城模式”,解决了利益联结问题,企业和农民在自愿、平等、互利基础上建立了合理的利益联结机制,形成稳定的利益共同体,推进了产业化经营,实现了企业和农民双赢[16]。2016年4月,涪城区被中国丝绸协会评为“中国优质茧丝基地”,“涪城蚕茧”成为国家地理标志产品。涪城通过更新工艺、设备、技术和管理,精心打造的“涪城蚕茧”,茧丝长1200m以上,干茧直接上车率96.5%以上,上茧率93.9%以上,解舒率平均78%,毛折252kg以内,洁净96.5分,生丝95%以上达到5A50高品位。“涪城蚕茧’和“七彩之虹”精品生丝在中国纤检局蚕茧公布的抽样检验中各单项及综合指标排名全国第一,“涪城蚕茧”成为全国蚕茧的质量标杆。天虹丝绸销售精品干蚕茧高于同行业售价20%以上,其6A级顶级精品生丝成为APEC会议和G20峰会领导人服装原料丝以及LV、香奈儿、爱马仕等国际知名品牌指定原料。公司年产6A级高品品位生丝200余t全部出口欧洲[13]。

2017年绵阳(县)生产蚕茧9700t。其中,游仙区全年发种17.3万张,生产蚕茧6788t,蚕茧产值2.9亿元,蚕丝产量2130t[17]。涪城区产茧2900t、产值16240万元,年产生丝230t及丝制品加工,丝加工实现产值14650万元,带动农户养蚕近万户,实现年均蚕丝总产值3.5亿元、农民茧款收人2.2亿元,亩桑蚕茧收入比同业高出3000 元以上[13]。

与此同时,深入推进蚕桑产品多元开发。涪城区“桑之玉”桑枝食用菌、桑果干、桑果酱,“七彩之虹”蚕丝被、丝绸围巾、丝绸饰品等,游仙区桑园鸡(兔),桑粮、桑菜、桑草、桑药间作模式,涪城区、游仙区开发的“桑蚕鲜活蛹虫草”,深受消费者欢迎。涪城区在“千鹤桑田.天虹园”开展养蚕制丝亲子体验、教学实习、蜀绣技术培训等活动,游仙区举办的“丝意蚕乡”文化旅游节,丰富了市民生活,增加了蚕农收入。

综上考述,建国七十年,绵阳县蚕丝业经历了数量快速增长和断崖式大幅跌落。虽然量上有萎缩,但经过大浪淘沙、去粗存精,如今蚕桑丝绸产业区域分布更加集中,产品质量更加优化。

五十年代初,国家把丝绸产品列为出口创汇的重要商品,随着西南第一个缫丝厂落户绵阳,绵阳缫丝织绸产业崛起带动了栽桑养蚕经济快速发展。九十年代初,绵阳丝厂成为了四川省最大的缫丝、织绸、印染、服装生产一条龙配套的大型丝绸联合企业。

受国际国内市场环境的影响,绵阳也难免遭遇快速下滑和紧缩。在绵阳丝厂因传统的生产方式和经营方式破产倒闭时,其曾“无心插柳”扶持代加工的镇办丰谷丝厂,在改制转型升级中实现破茧成蝶,凤凰涅槃,成为丝业翘楚。

2016年商务部组织制定《茧丝绸行业“十三五”发展纲要》分析面临的形势,“我国茧丝绸业发展进入增速换挡、结构调整、动力转换的新常态,既存在诸多有利条件和积极因素,同时也面临严峻挑战。”四川省丝绸科学研究院院长陈祥平认为,做大做强蚕桑丝绸产业是一项综合工程,农业领域要实现桑园基地化,养蚕规模化;工业领域要培养真正起带动作用的龙头企业,要培养能抢占市场的良好品牌;文化上也要重点挖掘,让产业与文化相融合。综合这些原因,本文做了力所能及的梳理和考订,但仍感材料稀少,笔者真诚地欢迎方家达识提出宝贵的批评意见。