我国耕地生态补偿实施的制度环境评价

(南京农业大学 公共管理学院,南京 210095)

一 引言

耕地作为人类生存发展中最重要的生产资料,在农业生产中发挥着非常重要的作用。随着城镇化进程的不断推进,耕地资源质量和数量呈现迅速下降的趋势,耕地生态环境不断恶化引起了人们对国家粮食安全的担忧。为此,国家出台了一系列法律法规,建立最严格的土地用途管制制度,以保护耕地资源。但仅仅依靠单纯行政手段进行耕地保护,政策效果往往不尽如人意。而且,通过划定耕地保护区也限制了农户发展的权利,与“谁保护,谁受益”的原则相背离,造成了农户福利的损失。耕地生态补偿作为一种平衡耕地保护与经济发展的政策工具,通过财政转移支付方式对因承担耕地保护责任而致使发展受限的相关利益者进行的补偿行为(1)赵翠薇、王世杰《生态补偿效益、标准——国际经验及对我国的启示》,《地理研究》2010年第4期,第597-606页。。2016年,国务院办公厅发布了《关于健全生态保护补偿机制的意见》,将建立多元化生态补偿机制从国家层面正式提出;同年,农业部等多部委联合发布了《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》。这些政府文件的出台,为耕地生态补偿制度的建立提供了政策依据。目前虽然在国家宏观层面的耕地生态补偿机制尚未完全建立(2)谢高地、曹淑艳《生态补偿机制发展的现状与趋势》,《企业经济》2016年第4期,第32-35页。,但在成都、苏州、上海、浙江、中山等地区层面已经开始了不同形式的耕地生态补偿试点探索,为我国耕地生态补偿制度的全面建立提供了不同的模式借鉴。

国外在生态补偿方面的探索起步较早,譬如有美国的土地休耕计划(CRP)、英国环境敏感区项目(ESA)、日本的稻田休耕转作项目、哥斯达黎加的森林生态补偿项目(PSA)等众多生态补偿实践,其中不乏成功的案例,也有失败的教训。根据威廉姆森制度层级理论,生态补偿作为位于底层的利益分配机制设计,其机制的运作效果依赖于与之相适应的制度基础。换言之,耕地生态补偿实施的成功与否,在很大程度上取决于适合其运行的制度环境是否完善。不同国家的政治体制、法律制度、产权安排等正式的制度环境以及风俗文化、历史传统、道德信仰等非正式制度以及根据制度形成的治理安排均存在着较大差异,这也就造成了生态补偿机制在不同国家运行的效果不尽相同。制度环境是构建生态补偿机制的先决性条件,为进一步推动我国耕地生态补偿的建立与完善,探讨实施其所需的制度环境是否完善,在当前形势下尤为必要。

随着世界各国生态补偿项目(国外称生态服务付费,PES)的广泛实施,越来越多国外学者开始关注影响生态补偿实施的制度因素。例如Guerra Raissa认为现有研究中,大多数学者倾向于基于生态服务付费的概念来评价项目实施后是否成功,而没有真正去揭示导致这种成功背后的深层次原因(3)Guerra Raissa, Assessing Preconditions for Implementing a Payment for Environmental Services Initiative in Cotriguau(Mato Grosso, Brazil). Ecosystem Services, No. 21, 2016, pp.31-38.。Slayde Hawkins则从实施生态补偿的门槛条件、支持性的制度以及制度优化措施三个方面来评价生态补偿实施的制度环境(4)Slayde Hawkins, An Analytical Tool for Assessing Legal and Institutional Readiness for PES. Washington, D.C., Forest Trends, 2011, pp.4-17.。Wunder Sven将生态服务付费制度所需制度前提归纳为经济、竞争、文化、制度、信息五个方面,并分别论述了每个方面存在的必要性(5)Wunder Sven, Necessary Conditions for Ecosystem Service Payments: Economics and Conservation in the Tropics: A Strategic Dialogue Conference Paper, Moore Foundation/CSF/RFF, San Francisco, 31 January-1 February 2008, pp.3-6.。国内学者对于耕地生态补偿的研究主要关注补偿标准(6)杨欣、MichaelBurton、张安录《基于潜在分类模型的农田生态补偿标准测算——一个离散选择实验模型的实证》,《中国人口·资源与环境》2016年第7期,第27-36页;杨欣、张晶晶、高欣《基于农户发展受限视角的江夏区基本农田生态补偿标准测算》,《资源科学》2017年第6期,第1194-1201页。、农户参与意愿(7)程子良、蔡银莺《耕地功能分化视角下农户参与农田生态补偿政策偏好的异质性研究》,《资源开发与市场》2016年第4期,第424-429页。、利益相关者行为(8)杨欣、蔡银莺、张安录《农田生态补偿利益相关群体分析》,《华中农业大学学报(社会科学版)》2017年第1期,第113-119页;龙开胜、王雨蓉、赵亚莉等《长三角地区生态补偿利益相关者及其行为响应》,《中国人口·资源与环境》2015年第8期,第43-49页。及政策效应评价(9)余亮亮、蔡银莺《耕地保护经济补偿政策的初期效应评估——东、西部地区的实证及比较》,《中国土地科学》2014年第12期,第16-23页。等方面,而在耕地生态补偿政策制度环境方面的研究还较少。在当前国情下,生态补偿的实施需要哪些制度条件,以及当前全面实施耕地生态补偿的制度基础是否具备,也尚不明确。

二 生态补偿制度环境评价指标体系构建

(一)耕地生态补偿制度环境的分析框架

从制度分析的角度,威廉姆森认为制度是分层级的,并将制度按照变迁的难易程度将其依次划分嵌入制度、基本制度、治理机制以及资源配置四个层次(见图1),其中上级制度层次对下级制度层次产生直接的约束作用,而下级制度的演化也会对上级制度层次产生影响(10)Oliver E. Williamson, The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literature, Vol. 38, No.3, 2000, pp.595-613.。由于嵌入制度主要包括已经形成传统、习俗、道德、观念等非正式制度(11)黄砺、谭荣《中国农地产权是有意的制度模糊吗?》,《中国农村观察》2014年第6期,第2-13页。,其变迁的过程十分缓慢,因此在研究中多被视为不变的。第四层次是在嵌入制度、基本制度和治理机制基础上,利用新古典经济学的理论方法对资源配置的效率进行探讨,为微观主体的行为决策提供参考,其变化的频率是持续不断的,其并不属于宏观制度分析的范畴。因此,这两个层次在文中并不予以专门讨论。基础性制度层次包括司法制度、产权制度、财税制度以及法律法规等一系列正式制度;治理机制是给定的制度约束下,人们对执行和监管制度的选择,其中最重要的是对合约关系的监督,包括行动者职能、准入边界、规制、沟通、收益和信息等一系列规则与制度。该分析框架为制度分析提供新的研究范式,并得到广泛应用与发展。譬如,罗小芳和卢现祥在威廉姆森所提出的制度分析的框架上,对每个层次之间的内在关系进行系统的论述,并对制度演化变迁的机理进行讨论(12)罗小芳、卢现祥《制度演化的层次及其设计分析》,《江汉论坛》2007年第9期,第43-48页。。郭忠兴等同样依据该分析框架,主要从制度环境和治理结构两个层面探讨了农地抵押贷款交易费用影响因素,并从制度层面提出农地抵押贷款机制的对策建议(13)郭忠兴、汪险生、曲福田《产权管制下的农地抵押贷款机制设计研究——基于制度环境与治理结构的二层次分析》,《管理世界》2014年第9期,第48-57页。。谢平和马小勇基于四层次制度分析框架,从四个制度层级分别剖析了地方政府债券管理制度,进一步拓展了该理论分析框架的应用(14)谢平、马小勇《基于四层次制度分析框架的地方政府债券管理制度研究》,《财政研究》2014年第3期,第28-33页。。因此,本文依据威廉姆森关于制度层级分析框架,从基本制度和治理结构两个层次建立耕地生态补偿的制度环境评判指标体系,通过对现有法律法规、财税制度、产权制度等正式制度以及相应的治理规则等的梳理,对我国实施耕地生态补偿机制建设制度环境条件进行综合评估,以期为政府推动耕地生态补偿制度环境的完善提供理论参考。

图1.社会分析的四个层次(15)Oliver E. Williamson. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, Journal of Economic Literature, Vol. 38, No.3, 2000, pp.595-613.

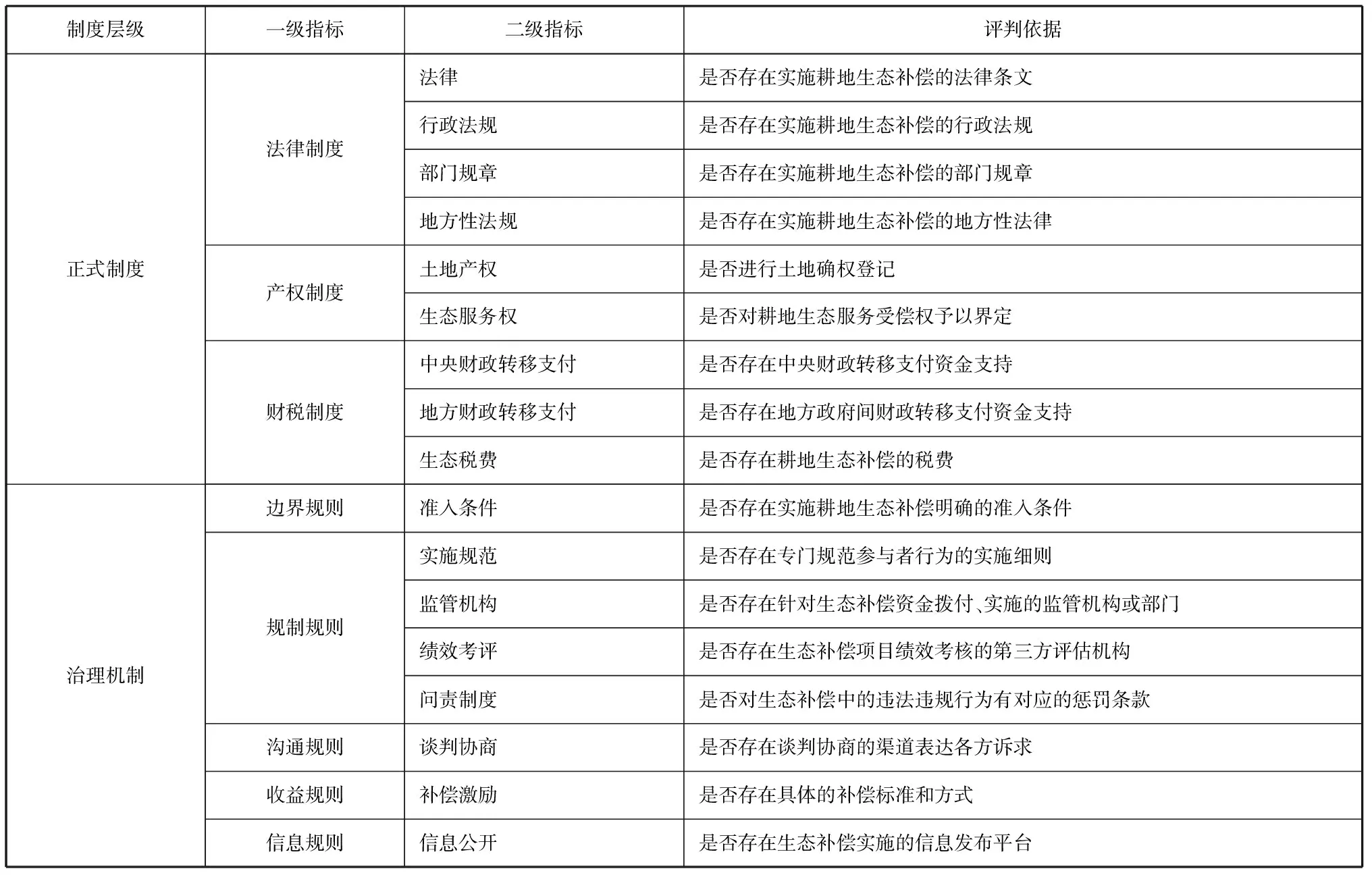

(二)耕地生态补偿指标体系的构建

在基本制度层次上首先要确定土地生态服务权利的归属,明确谁是生态补偿的“受偿者”和“付费者”,并且通过法律、产权、财税等制度使这些权利得到保障,以达到减少交易费用的目的。因此,该层次应该包括存在完善的环境法律法规体系(16)孔凡斌《生态补偿机制国际研究进展及中国政策选择》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第1-5页;Engel Stefanie, Pagiola Stefano & Wunder Sven, Designing Payments for Environmental Services in Theory and Practice: An Overview of the Issues, Ecological Economics, Vol.65, No. 4, 2008, pp.663-674.、产权制度(17)Vatn Arild, An Institutional Analysis of Payments for Environmental Services, Ecological Economics, Vol.69, No. 6, 2010, pp.1245-1252.、财税制度(18)罗志红、朱青《完善我国生态补偿机制的财税政策研究》,《税务与经济》2009年第6期,第96-100页。。然而,制度本身的执行、监督等过程中也存在成本,也需要在基本制度环境下寻找其交易费用最小的治理结构(19)谭荣《农地非农化的效率:资源配置、治理结构与制度环境》,南京农业大学2008年,第3-4页。。这个层次包含边界规则(20)罗婷婷、邹学荣《撂荒、弃耕、退耕还林与休耕转换机制谋划》,《西部论坛》2015年第2期,第40-46页。、规制规则(21)杨庆媛、信桂新、江娟丽等《欧美及东亚地区耕地轮作休耕制度实践:对比与启示》,《中国土地科学》2017年第4期,第71-79页。、沟通规则(22)胡旭珺、周翟尤佳、张惠远等《国际生态补偿实践经验及对我国的启示》,《环境保护》2018年第2期,第76-79页。、收益规则(23)谢花林、程玲娟《地下水漏斗区农户冬小麦休耕意愿的影响因素及其生态补偿标准研究——以河北衡水为例》,《自然资源学报》2017年第12期,第2012-2022页。、信息规则(24)王文哲、陈建宏《生态补偿中的公众参与研究》,《求索》2011年第2期,第113-114页。等。

表1.评价指标体系及评判依据

1.基本制度

在生态补偿机制建立之初,需要存在有利于生态环境服务交易产生的基本制度环境,以保证生态环境服务交易具有产生和形成的可能性。众所周知,实施生态补偿首先需要有法可依,即在现行的法律或者政策条文中可以找到实施生态补偿的依据(25)孔凡斌《生态补偿机制国际研究进展及中国政策选择》,《中国地质大学学报(社会科学版)》2010年第2期,第1-5页。。实施生态补偿还需要颁布专门的法律法规来明确利益相关主体之间的权利义务关系,通过对不合法行为进行惩戒,从而保障生态补偿能顺利实施。其次,产权制度安排对于生态补偿机制具有重要的意义。科斯认为,在一定产权制度基础上可以通过自由协商、市场交易或者制度安排来解决外部性问题(26)Engel Stefanie, Pagiola Stefano, Wunder Sven, Designing Payments for Environmental Services in Theory and Practice: An Overview of the Issues, Ecological Economics, Vol.65, No. 4, 2008, pp.663-674.。在产权完全界定的情况下,根据耕地资源产权边界可以明确区分出生态服务的提供者与需求者两个群体,耕地生态服务产权的设定可以将耕地所产生的生态系统服务价值的经济效益内部化,长期稳定的土地产权还有利于生态服务的提供者形成长期稳定的收益预期,亦可以减小生态服务补偿者所面临的不确定风险,对参与生态服务的利益主体产生良好的激励作用。此外,耕地所产生的正向环境效益惠及全社会公共物品,需要得到政府公共财政资金的支持,专项生态补偿基金和财政转移支付作为生态补偿的重要筹资途径,在其中发挥了重要作用。税收政策作为国家宏观调控的工具,通过生态补偿税费的征收不但可以有效遏制破坏生态环境的行为,而且可以为生态恢复建设筹集一定的资金,因此建立完善的生态税费制度是生态补偿机制建设的应有之义。

2.治理机制

奥斯特罗姆等认为,复杂的行动场景是由一系列具体规则构建而成,规则影响着人们的行为方式(27)埃莉诺·奥斯特罗姆、罗伊·加德纳、詹姆斯·沃克等《规则、博弈与公共池塘资源》,陕西人民出版社2010年,第39-44页。。其中边界规则是指决定行为者具备什么资格,如何参与治理活动。通过建立准入机制,可以有效确定生态补偿的范围与规模,从而明确参与生态补偿的“付费者”、“受偿者”等各方利益相关者。规制规则是指对参与者行为进行管理和制约的一系列规则。譬如设立专门监管机构,对于耕地生态补偿项目的实施、补偿资金筹集和使用等方面进行监督管理,对生态建设项目实施的效果、相关协议的遵守情况等进行考核评估,规范与约束参与者的行为(28)张晏《国外生态补偿机制设计中的关键要素及启示》,《中国人口·资源与环境》2016年第10期,第121-129页。。沟通规则是指保障各方利益相关者之间进行谈判协商的规则。通过建立沟通规则,可以了解各方利益相关者的诉求,对于决策的科学性和可行性具有重要作用。收益规则是激励责任者履行相关义务的规则。不同激励政策对于参与者参与意愿有直接影响,因此采用科学合理的补偿标准、补偿方式,可以增加农户参与的积极性。信息规则是保障利益相关者的知情权与监督权的有效途径,也是公众参与生态补偿的内在要求,政府通过对生态补偿资金拨付明细、资金使用、参与农户相关责任等进行公示,可以增加生态补偿整个流程的信息透明度,减少寻租现象及搭便车行为的发生。

三 评价对象及结果分析

(一)评价对象

耕地生态补偿在国内学术界还未形成一个共识性的概念,马爱慧等认为耕地生态补偿是将长期忽略的耕地生态系统服务功能的部分价值补偿给耕地保护者(29)马爱慧、蔡银莺、张安录《耕地生态补偿实践与研究进展》,《生态学报》2011年第8期,第2321-2330页。。张皓玮等认为耕地生态补偿是对于农户保护耕地过程中公平发展机会的丧失而进行的补偿(30)张皓玮、方斌、魏巧巧等《区域耕地生态价值补偿量化模型构建——以江苏省为例》,《中国土地科学》2015年第1期,第63-70页。。吴萍等认为耕地生态补偿是政府对于特定区域农户季节性休耕、轮作所丧失的经济损失予以补偿(31)吴萍、王裕根《耕地轮作休耕及其生态补偿制度构建》,《理论与改革》2017年第4期,第20-27页。。本文研究中所指的耕地生态补偿是一个广义的概念,既包括政府对(地下水漏斗区、重金属污染区及生态严重退化地区)实施耕地轮作休耕、退耕还林还草以及施用有机肥料和低毒生物农药的农民提供资金补助等方式予以补偿,也包括政府通过财政转移方式对承担生态保护和耕地保护责任以及经济发展受到限制地区内的组织和个人给与补偿。本文以耕地生态补偿建立的制度环境为研究对象,结合河北、苏州、成都、甘肃等地的实践探索,将耕地生态补偿机制细分为休耕轮作补偿、耕地生态保护补偿、耕地数量保护补偿三种类型。

(二)数据来源

本研究中评价生态补偿准备制度的资料数据主要来源于:(1)中央和地方政府颁布的生态补偿相关法律法规、政策文件以及生态补偿实施工作报告等资料,由政府门户网站收集整理;(2)生态补偿试点项目区的实施背景、具体做法等相关数据资料,主要通过地方政府网站、政府新闻网站、中国环保非政府组织(NGO)官方网站等媒体进行获取;(3)部分资料来源于苏州市农业委员会的部门调研和成都彭州市耕地保护基金实施的相关农户访谈。

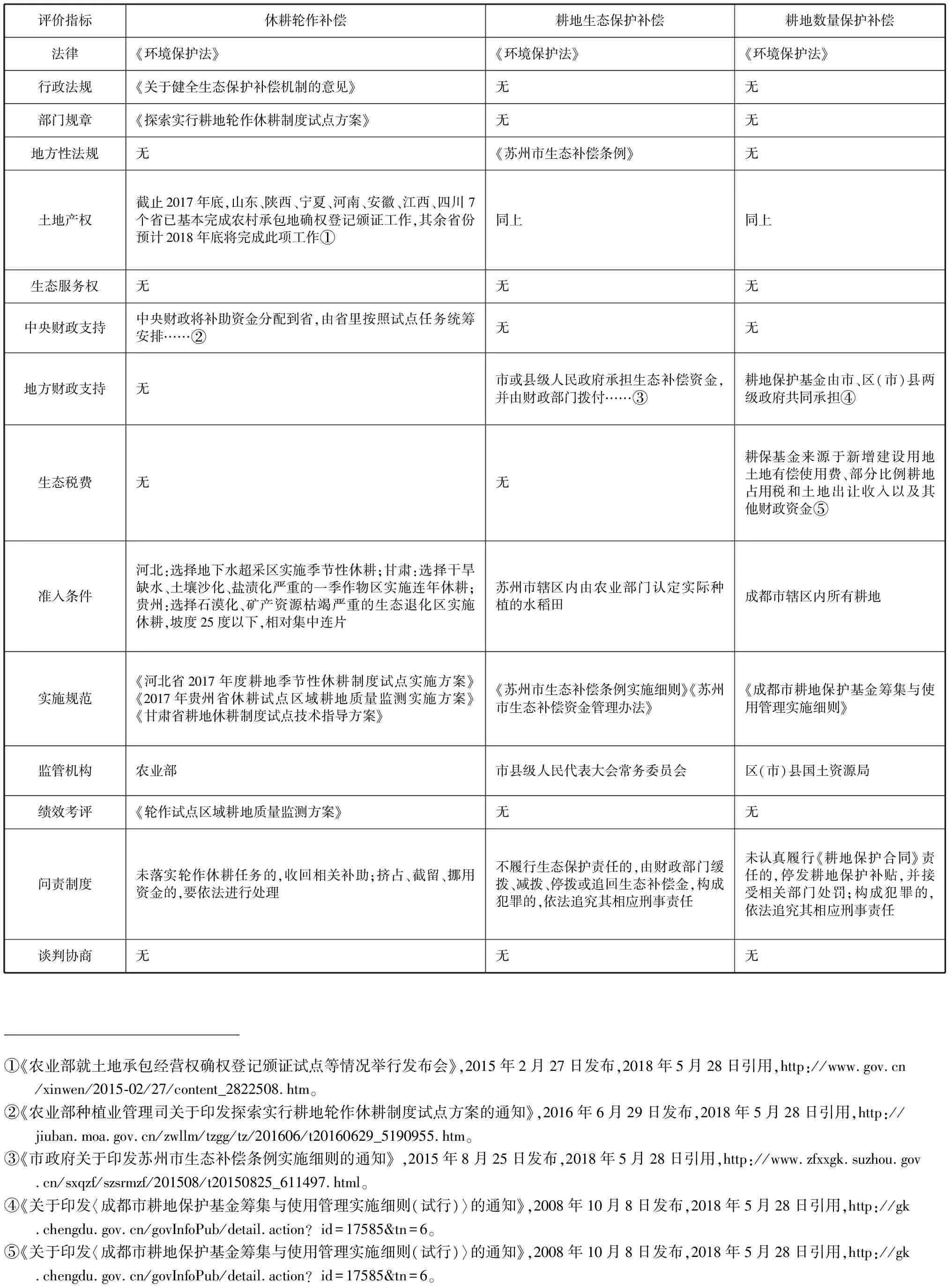

(三)评价指标取值及结果

基于中国当前实施的法律法规、财税制度、产权制度等方面的法律与政策文件以及地方的具体做法,分别从基本制度和治理机制两个层次对我国当前的制度环境进行梳理,从总体上评判我国实施耕地生态补偿实施的制度环境情况。具体而言,若某一项指标存在对应的政策制度依据,则表明该项指标已经具备相应制度条件,表示该项指标目前实施生态补偿的制度条件已经具备。反之,当某一项指标未观测到对应的相关政策制度,则表示不具备该项条件,表示在当前的制度条件下某些方面还处于空白状态,并不能满足耕地生态补偿机制运行的需求(用“无”表示)。具体评价结果如表2所示。

表2.耕地生态补偿指标评价结果

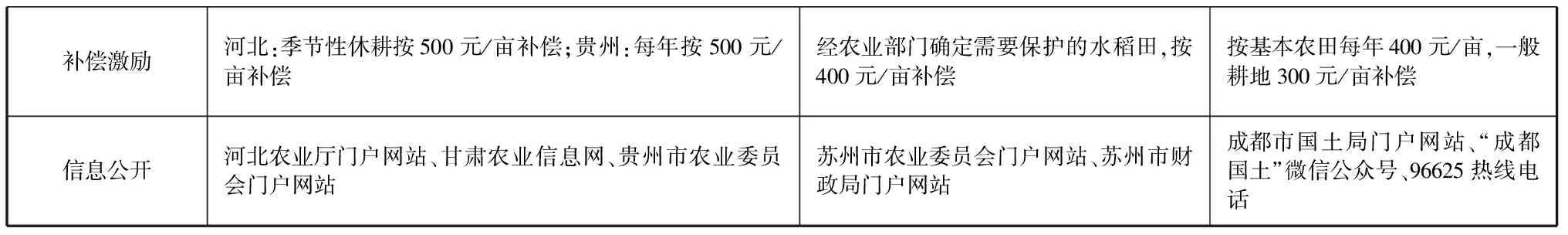

补偿激励河北:季节性休耕按500元/亩补偿;贵州:每年按500元/亩补偿经农业部门确定需要保护的水稻田,按400元/亩补偿按基本农田每年400元/亩,一般耕地300元/亩补偿信息公开河北农业厅门户网站、甘肃农业信息网、贵州市农业委员会门户网站苏州市农业委员会门户网站、苏州市财政局门户网站成都市国土局门户网站、“成都国土”微信公众号、96625热线电话

(四)评价结果分析

1.正式制度

在政策法规层面,《环境保护法》从法律上对耕地生态补偿的实施提供了法律依据,国务院及相关部门出台的《关于健全生态保护补偿机制的意见》《探索实行耕地轮作休耕制度试点方案》等一系列行政法规和部门规章文件,为轮作休耕补偿机制的实施提供了良好政策保障,而耕地生态保护补偿和耕地数量保护补偿在国家政策层面缺少相关的政策支持。在地方法规方面,仅苏州市出台了《生态补偿条例》及实施细则等地方性的法规,而其他两种耕地生态补偿的地方实践尚未将耕地生态补偿实施的内容细化于地方法规条文之中,难以对地方生态补偿的实施起到规范作用。

在土地产权制度方面,国家出台了《关于开展农村承包经营权登记试点工作意见》等文件,推动了农村土地确权登记工作的开展,全国共有28个省全面推进土地确权登记颁证工作,各项工作均处于收尾阶段。通过颁发土地产权证书,从法律上形成长期稳定的产权关系,为农户持续获得耕地生态补偿提供产权保障。然而,目前正式法律条文并未对耕地生态补偿的权利进行明确界定,生态补偿权到底从属于所有权、承包权还是经营权目前尚不明确,不同的权利界定则会造成不同的受偿主体,从而影响利益相关者的行为响应。

在财税制度方面,生态补偿需要大量持续的资金支持,休耕轮作试点的资金最主要来源于中央政府财政转移支付,国家可以为其提供雄厚的资金保障。而耕地生态保护补偿和耕地数量保护补偿则主要依靠各自地方政府财政支持,当前耕地生态补偿的筹资渠道相对比较单一,这就造成耕地生态补偿和耕地数量补偿只能在地方财政雄厚的小范围地区实施。在生态税费方面,目前仅存在新增建设用地土地有偿使用费、耕地占用税等生态补偿性质的税费,而专门的耕地生态补偿税费体系有待进一步完善。

2.治理机制

由于不同类型的耕地生态补偿实施的目的不同,因此准入的条件也各不一致。轮作休耕补偿是在耕地生态环境退化与粮食供给充裕的背景下实施的,以达到“藏粮于地”的目的。实施区域包括河北省黑龙港地下水漏斗区、湖南长株潭重金属超标重度污染区、贵州和云南石漠化区、甘肃生态严重退化地区,但是在各个地方均尚未建立起完善的准入规则,休耕的规模和范围主要依赖上级政府的指标。而耕地生态补偿与耕地数量补偿则不受补偿指标约束,是面向辖区内符合条件的耕地,已经建立起较为完善的准入机制。

在规制规则方面,三种不同类型耕地生态补偿分别出台了相应的实施方案和细则,细化了开展耕地生态补偿活动的相关内容、程序以及相关注意事项,为其实施提供确实可行的指导。耕地生态补偿前期的监管、巡查以及后期的问责机制已经初步建立,但政府机构中并未成立针对耕地生态补偿专门的监管部门,而是依靠不同职能部门多头监管,难以对资金使用、项目的实施等进行有效的监督和管理。此外,基于耕地生态保护补偿和耕地数量保护补偿的耕地生态补偿政策,实施绩效考核机制并不完善,缺乏相关的第三方机构或部门参与。

我国耕地生态补偿属于政府主导型,补偿对象、补偿标准以及补偿方式等均由政府来确定,农户、村集体等核心利益主体与政府之间缺乏有效沟通与反馈机制,难以反映受偿主体的合理诉求。在信息规则方面,各地耕地生态补偿的实施情况主要通过门户网站发布,公众可以及时了解相关信息。

四 结论与建议

(一)主要结论

我国目前正在探索建立多元化生态补偿机制,国内对生态补偿实施的制度环境的探讨关注较少。本文通过构建以法律制度、产权制度、财税制度以及边界规则、规制规则、沟通规则、收益规则以及信息规则等为要素的制度环境评价指标体系,梳理耕地生态补偿试点实施的政策文件以及相关做法,对耕地生态补偿实施的制度环境进行实证分析。研究结果表明,休耕轮作补偿在法律制度层面已经具备了部分制度条件,而耕地生态保护补偿和数量保护补偿则在部门规章及地方性法规层面缺乏相应的法律制度支持。目前部分省份相继完成了农村土地承包权、经营权等的登记颁证工作,但对提供生态服务的利益相关者获得收益的权利并未进行清晰界定,产权制度还有待进一步完善。在财税体系中,当前休耕轮作补偿主要依靠中央财政支持,而耕地生态保护补偿和耕地数量补偿则主要依靠地方政府财政,筹资渠道相对单一,难以弥补长期实施的生态补偿所需的资金缺口。在目前的税收制度中尚未设立耕地生态补偿专门税种,仅仅在耕地数量保护补偿中存在生态补偿性质的税费。

总体而言,耕地生态补偿在治理机制层面已经基本具备了相应的条件,但部分治理规则还需进一步完善。耕地生态保护补偿和耕地数量保护补偿已经建立相对完善的准入制度,而休耕轮作生态补偿的准入条件需进一步完善。与此同时,各地相继出台耕地生态补偿的实施规范,在专门的监管机构的设立、政策实施绩效考核制度方面并不完善,缺乏相应的利益相关者谈判协商平台,但在补偿激励与信息公开方面已经比较完善。

(二)政策建议

在基本制度层面,相关部门需要加快出台耕地生态补偿的指导方案,推动耕地生态补偿实施条例等专门性政策法规的出台,对利益相关主体的权利义务、补偿标准、范围、程序等内容予以明确,规范利益主体的行为活动,为耕地生态补偿实施提供法律与政策依据。有序推进当前资源产权制度的改革,通过法律条文赋予耕地生态服务的提供者合法的生态补偿权利,明确权利主体,保障耕地保护者的利益不受损失。此外,既要加强中央政府对地方实施耕地生态补偿的财政支持力度,还要鼓励地方政府之间横向的财政转移支付,完善生态税费制度,探索耕地生态补偿多元化筹资渠道。

在治理机制层面,根据生态环境状况以及粮食供应情况动态确定休耕轮作生态补偿准入的范围与规模,进一步完善相关的准入机制。整合不同政府部门职能,理顺部门之间的权责关系,由专门的监管机构负责耕地生态补偿资金监管、项目实施等进行巡查工作,并对违法违规行为进行依法处理。充分发挥科研机构、环保企业、环境非政府组织(NGO)等第三方机构在技术支持方面的专业优势,完善耕地生态补偿实施的绩效考核机制。建立耕地生态补偿谈判协商机制,让参与耕地生态补偿的农户、村集体等参与决策,反映利益受偿群众的合理诉求。充分发挥新闻媒体、网络在舆论监督、信息发布等方面的积极作用,构建多渠道信息发布机制,促进生态补偿信息公开化、透明化,保障公众的知情权。