传统声腔艺术中的奇葩

——三腔

■张亚林(玉溪市文化馆) 万羽佳(云南师范大学文理学院)

“三腔”是彝族尼苏人在唱山歌的玩场上,欢乐情绪达到高潮时,由众人参与演唱活动的一种大型长篇山歌。它主要流行于玉溪市通海县高大傣族、彝族乡观阴村公所河谷沿岸一带的彝族聚居村寨,以及毗邻的里山乡、峨山小街、建水曲江、石屏龙棚等地。同时,这里的滇南彝族“四大腔(即五三腔、四腔、山药腔、海菜腔)”演唱活动也比较盛行。有民谣为证:“山药拌海菜,四腔摆着卖,三腔随身带,不怕伙子排队来。”

高大乡位于滇中玉溪市通海县南部,离县城18公里。东连建水,南接石屏,是有名的两地州三县结合部。全乡土地面积110平方公里,最高海拔2040米,最低海拔1350米,属河谷半山区,全年平均气温17.4℃,气候宜人,环境优美,水资源特别丰富,这里素有“千里来龙福地在,门前三河汇入江”和“通海温室之乡”的美誉。全乡共辖6个村委会,傣族、彝族人口占总人口的62.9%,是典型的山区少数民族乡。

■关于“三腔”的称谓

“三腔”称谓的由来,系因歌曲结构而得名。当地民间歌手们称:在“三腔”曲子每一板(乐段)的演唱是:“唱(说)了二句正腔,扯(款)了一句白话腔。”笔者根据20世纪80年代初的相关记录资料,再次到实地寻找当年的民间歌手,经考察记谱分析后我们认为:在“曲子”的演唱过程中,其段乐(重复或变异重复)结构均由三个小的部分(小乐段)构成,即“头腔”(正腔一)、“二腔”(正腔二)、“扯腔”(款白话)。其“头腔”“二腔”“扯腔”每个部分领唱的后面都有众人参与演唱的“塞腔”相随,形成上下乐句。因此,取其三个部分而命之“三腔”,是与民间歌手的说法较为一致的。故腔名主标为乐曲结构。

■关于民间专用术语的称谓释意

“三腔”相关的民间专用术语称谓,与“四大腔”(即五三腔、四腔、海菜腔、山药腔)相同一致。主要有:“腔”“塞”“曲子”“白话”等。现分述如下:

(一)“腔”是指歌手演唱的腔调,它包含有多层意思。

一是泛指彝族聂苏人民间中所演唱的各大腔种(声腔)。如除“三腔”以外的“四腔”“五三腔”“山药腔”“海菜腔”等。

二是泛指腔种内部的结构部分。如套曲中的“合腔”“拘腔”“收腔(落腔)”“白话腔”等。

三是指每个结构(或段落)部分中的每一个小段或乐句部分。如曲子中的“正腔”“塞腔”“扯腔”。

“正腔”,即在由领唱者演唱曲子的过程中,唱词出现“正词”的部分被称为“正腔”。“扯腔”则是指在领唱者演唱曲子的过程中,所演唱的唱词内容与“正词”内容不相关联的部分,这个不相关联的部分即被称为“扯腔”。“塞腔”(亦有“帮腔”、“合腔”)泛指众人的齐唱与领唱、歌手与歌手的应和互动或逗趣,以起到为领唱者助兴、渲染、烘托的作用。一般领唱的每一腔唱完之后,都必须要有塞腔跟入。

(二) “塞”(亦写有“舍”“色”)。“塞”的含义,根据民间歌手在演唱各类曲调中的唱词内容来看,它既有实词和虚词二个方面的功能作用。一是以实词“塞”的作用相通,它代表的是曲调结构中的“乐句称谓”。即在曲调演唱开头、句尾或领唱后,“塞”进众人齐唱(合腔)的塞腔(或帮腔)句以及塞腔唱词中“塞”“塞啰”等表现情形。二是在领唱与个人独唱的曲调中,“塞”词又常常产生既“实”又“虚”的功效作用。即在众人演唱的“塞腔”乐句唱词中的“塞”为“实”,而在个人独唱类曲调中的唱词“塞”则为“虚”,变为虚词或衬词。如唱词“又来塞依/哎塞哟哦喂/塞呀塞啦”、“又来塞/哦哎塞啰”,再如“是呢依塞塞啰/哦喂哟依/塞要啰”等。三是以“塞”或“舍”“色”作为虚词中的助兴词或衬词使用,这种表现情形又常常出现在其民间歌舞类曲调的唱词中。

(三)“曲子”(亦写有“茄子”)。“曲子”,泛指歌者演唱的歌词是传统唱词,或含有传统意义,有定数句数的规整段落结构唱词。“曲子”又分有“大曲”“小曲”“杂曲”3种类别的唱词。在这些唱词类别中,传统多段体结构的唱词亦被称为“大曲”,如《十把扇子》《十进花园》《十大格子》《挂曲》《想曲》《相逢曲》等。而时尚新编的七言四句多段体结构唱词或独段体结构唱词,又被称为“小曲”。如《十合小曲》《十会小曲》等。“杂曲”则是指借景抒情、即景生情有规律的即兴或时尚的短小结构(一般不少于四句)唱词。如《哥吃茭瓜要浇水》《新路老路一股走》等。

(四)“白话腔”(或“款白话”),在其民间亦统称为“白话”。泛指歌手演唱内容都以闲话聊天,谦让挑逗、即兴即景生情、随意编创口语化的通俗唱词,这类曲调可长可短,演唱形式常见于独唱、对唱或一人起头众人跟入的齐唱。“白话腔”唱词字数、句数长短不一,歌唱性、随意性极强。“款白话”唱词主要以即兴、随意发挥为主。常用修辞手法有比喻、夸张、排比、谐音等。

■“三腔”的演唱内容与唱词类别

“三腔”的演唱内容与唱词类别以“四大腔”大致相同,歌唱语言系汉语彝化方言土语。其唱词题材、体裁广泛、内容十分丰富,但一般都以抒发男女情感为主。其唱词既有传统的,也有时尚新编或即兴发挥的。内容涉及劳动生产、天文地理、人文景观、伦理道德、习俗礼仪、男女情感、人际交往、情趣挑逗、谦虚谦让等方方面面,无奇不有,丰富多彩,囊括了彝族民歌所反映的内容,其唱词体裁结构形式多样、灵活多变,语言生动、直率浅显、蕴意深刻,具有丰富的文学内涵和较高的文学史料价值。

“三腔”的唱词体系庞大而又复杂多变,具有鲜明、独特的个性特征。根据演唱的内容和演唱的表达方式,大致可分为正词、固定(含“标志”)唱词、主要唱词、次要唱词4种类型。现以套曲中的唱词,依据腔体结构:拘腔(含抖库或四六句)→曲子(亦称正曲)→落腔(含歀白话)的运行程序,分述如下:

(一)正词

正词泛指曲子部分中演唱的传统定格唱词,唱词结构为七言四句,以一、二、四句押脚韵为段落的多段体。正词的演唱均由领唱者一人完成,并把正词的每一句按照严格的程式分配于曲调各腔(乐句)之中。故此,曲子是整个套曲的中心或核心部分,如《十把扇子》歌词:

一把扇子五寸长,我哥扇风妹得凉;

只望找着躲凉处,我哥名声天下扬。

二把扇子二面花,哥爱扇子妹爱花;

花多叶少妹不爱,妹爱心连做人家。

三把扇子六样色,跟哥要跟好角色;

骑马要骑四脚白,我哥文得武也得。

四把扇子八角塔,一对鱼来一对虾;

虾对鱼来妹不爱,妹爱平等做人家。

五把扇子五把桨,日日夜夜把哥想;

有人问我想哪样?怕哥丢妹变成单!

六把扇子六合叶,要吃瓜来多理藤;

只望来把藤理好,喊声我哥别断藤。

七把扇子七合心,早日跟哥就成亲;

我哥哪日把礼过,众场小伴得放心。

八把扇子扇头团,妹想十五月儿亮;

望哥真心把路回,郎和妹妹来遇团。

九把扇子九把单,四把双来五把单;

小妹想把双来对,就怕我哥心不慌。

十把扇子妹要扇,我哥抬书妹后跟;

跟不上来心不死,跟不上来妹不真。

(二)固定、标志性唱词

1.固定唱词指在拘腔段落后半部分“抖库”“四六句”中,由领唱者一气呵成,或由领唱者与歌手之间进行对唱部分的唱词以及在“塞腔”中的一些固定方言短语唱词。这些唱词风趣幽默。汉语彝化方言口语和说唱性极强,具有相对固定的定格模式和句数要求,长短不一,无韵脚。所谓固定唱词,即为无论是哪一个领唱者,当演唱到这个段落部分时,必须要用这些唱词演唱,不能即兴编创或改变,但在各地流传中亦存在有唱词头尾互换、局部微有变异的情形。“四六句”是进入曲子之前必须演唱的段落,也是演唱曲子的过渡(衔接)部分。在“三腔”套曲的演唱中,“抖库”唱词由领唱者一气呵成接众人的塞腔后,并进入曲子的演唱。但也存在唱完“抖库”后又接领唱者与歌手(或众人)之间进行对唱“四六句”的情形。如“抖库”唱词:

(领唱)哎呀,我们走进花园,

只见咕噜团转,团转咕噜;

上排尼师傅,下排尼老板,

中排一定拘喽一定拘喽;

我们三岁娃娃,

上街买卖,买卖上街;

提提秤杆抹抹秤索,数数秤花,

数不上克,数不下来;

纺线不如卖棉花,

从开不开花树了。

(众唱)哎,我们深更半夜,半夜三更,

又想 (讲)起来,又得塞,

收喽! (下由领唱者进入 “曲子”部分)

2.标志性唱词。标志性唱词泛指各大腔种在曲子部分开头头句所用的专用唱词。标志性唱词由领唱者演唱,标志性唱词的出现,表明所演唱的曲调已转入某腔种的曲子部分。如“四大腔”中“五三腔”曲子的标志性唱词为“阿勒如喜勒干”……“四腔”曲子的标志性唱词则又是“鲜花”……而“三腔”曲子的标志性唱词则又为“梅花”……在“三腔”曲子的演唱过程中,演唱正词的每一句开头,必须由“梅花”一词开始引腔才行。否则,在场的歌手不会认可。

(三)主要唱词

主要唱词泛指除“”正词”“固定唱词”以外的部分唱词。一是指在“拘腔”“四六句”“曲子”“落腔”部分的演唱过程中,众人演唱的合腔、正腔与塞腔等情形中的互动唱词。“拘腔”的唱词,常以即兴发挥、借物比兴、相互谦让、客气的内容为主,其唱词生活化的方言口语性极强,唱词字数、句数、韵脚等无严格的规律定数要求,可长可短,随意性较强。主要唱词的演唱,一般都由众人或领唱与众人完成。如:

(领)说句苦话散散心, (众)妹的苦话在哪里?

(领)亲人拿喽克, (众)拿克就冒拘。

(领)我哥不拿慢请座, (众)大家商量送送他;

(领)我们不送不会克, (众)把她送到花园克。

二是指“四六句”“扯腔”“落腔”中的唱词部分,这些唱词有严格的定式程序要求,多以七言句、五言句为主,组成句数二至六句不等。多应用比喻、谐音等逗趣手法,即是相互谦让、客气的腔调。

三是泛指在曲子中“扯腔”部分的上(领)、下(众)对答式五言句唱词,二句一联押脚韵。其唱词内容与正腔的正词内容互不关联,但其韵脚必须以正词韵脚相押韵。唱词分配为一气呵成,但须是在每一句正词唱完以后才能进入。也就是说,每一句正词之后必须配有不同内容、有韵脚的二句“扯腔”唱词。“扯腔”中唱词表现如下:

1.(领)落松米采浆,(众)拿点来尝尝。

2.(领)通海石牌坊,(众)人走底下钻。

3.(领)盘溪大龙潭,(众)水在头上翻。

4.(领)曲江愿观庙,(众)军队扎满掉。

5.(领)花钱换纸票,(众)换尼多热闹……

(四)次要唱词

次要唱词泛指除上述3种唱词类型以外的衬词或一些固定短语。这类唱词主要是以汉语彝化方言土语的叠加衬词、衬句为主,也含有少量的辅助性唱词。常常表现为虚词、助兴词、语气词等。其唱词民族、地域性浓烈,丰富多彩,曲调应用非常广泛,无处不有、无处不在。常出现于曲调主体唱词之前、之间、之后或“塞腔”。这些唱词的结合与应用,既丰富了音乐形象,又强化了情感的表达和情绪的抒发,充分体现了彝族尼苏人在歌唱艺术中的聪明才智。如:“啊、依、嚜、哩、哦、尼、哟、呀、喽、啦、啰、塞、啊哎、啊依、哎呀、依哟、啰哩、依哩、哟哩、哦依”等。

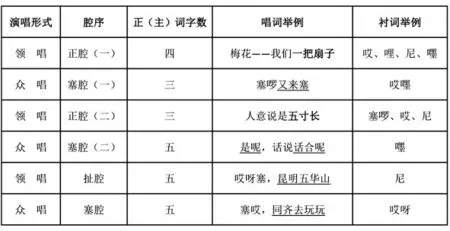

各类唱词结合分配的使用程序,现以《十把扇子》第一段中的第一句正词用图表示如下:

在以上图表中,黑体字部分表示正词,下加横线部分表示主要唱词,其余部分均表示次要唱词。

这里需要再次说明的:一是表中的正腔(一)、正腔(二),亦被分别称为“头腔”和“二腔”。头腔必须演唱曲子正词中每一句(七言句)的前4个字,二腔则是演唱后3个字,随即进入扯腔唱词。以此唱词分配模式反复进行,完成全部的正词演唱后,最终才进入落腔(或收腔)部分的演唱。

二是在“正腔”中演唱的七言句是传统或有严格定数的唱词,而在“扯腔”中演唱的对答式五言句则是即兴编创的唱词,每次都不相同。此举,充分考究歌者自身具备的学识文采水平与心理智慧能力的高低。

■音乐内涵特征

“三腔”曲调类别主要分有拘腔、曲子、白话三大类以及另类的变异体“三伴四”。“三伴四”,即指用“三腔”一、二腔(每腔均含有塞腔)与“四腔”三、四腔(含塞腔)结合在一起演唱的曲调。这些类别的音乐曲调旋律进行或展开,都与当地民间彝化汉语方言、语调、语法以及四声音韵、吐字发声、轻重缓急、抑扬顿挫、情感表现等方面,有着密不可分的联系。其音乐内涵特征主要有以下几个方面:

(一)在各类曲调中的音列调式,常表现于以五声音阶为骨干的六声调式为主,也存在有七声调式。如在曲子的曲调类别中,常见于以五声音阶加入清角的六声音阶羽调式、商调式为主;而在白话的曲调类别中,则又常见于加入变宫的六声音阶羽调式或角调式为主的情形;在“抖库”部分中的音列调式则又表现为加入清角、变宫的七声角调式,有时也会产生宫调式倾向的情形(“抖库”部分)等。在每个结构部分的曲调中为求得丰富的想象力,满足内容、情绪的需要和转换,有的段落又用相似的调式、旋法(含装饰性)、节奏向五度的转调演唱。

(二)非规整性节拍、节奏表现手段的灵活性。在各类曲调的节拍、节奏应用方面,由于歌手的即兴演唱比较强烈,为追求词曲协调一致,在既不破坏唱词的韵律前提下,其节拍自由多变,灵活地使用各种节奏型,使其疏密相间、变化有致,富有很强的动力感和感染力。抒情、舒展性的曲调(或乐段) 常用多变的4/4、3/4、2/4变换拍子,或时隐时现的5/8、6/8、9/8等律动性舞蹈类节拍;前短后长的切分或前长后短等节奏型,时值的缓急对比等来抒发情怀。

(三)一字一音加拖腔的乐句有明显的终止感。塞腔乐句属领唱乐句的派生或重复变异部分,但与主唱声部上下呼应,在同一动向旋律的起伏下,共同体现鲜明的音乐形象。由于歌唱艺人的长期实践和加工之下,旋律的装饰性表现强烈,乐汇、乐句之间衔接自然,富有逻辑。乐句的末尾常表现以小三度的音程解决到主音,然后在主音后加入下四、六、八度等富有韵味的下滑音,造成不稳定感,以此引出其他乐句。

(四)曲调旋律既有叙述性又有浓厚的抒情性特征。其曲调旋律为悠长的歌唱性旋律与口语化的宣叙、说唱性音调交替出现或融合应用,张弛调节;旋律进行以级进为主,辅以五、六、七、八的跳进;旋律线多为高起底落,音域大幅度的起伏跌宕,终止音又都以下滑音润饰结束为主。乐句旋律展开的表现形式常见于变化重复、装饰加花重复、时值紧缩或放宽、局部音程扩大或缩小,旋律反行变化、调性调式的变化、部分材料改变中的合头、合尾、换头、换尾等情形。

(五)曲调具有宽广、明亮、舒展、流畅、婉柔、细腻相结合的艺术特色。其旋律发展表现丰富多彩,常常把级进音型和跳进音型,单向上升、下降同弧形、波状旋律线等表现手段灵活巧妙地结合在一起,造成一种起伏跌宕、多样灵活而又统一的旋法进行,音乐表现手法比较细腻,拘腔开始出现调性游移,特别是四六句、正曲、落腔后,这种表现情形极为突出,时而上五度转,时而下五度转调,形成旋律、音区、音色的强烈和独具一格的风格。

(六)旋律乐句结构前长后短的非规整性特征。在各类曲调(诸如曲子、白话、三伴四等)中的乐句结构,常表现为歌手用歌唱性和说唱性的乐句相结合来表现所要表达的内容。如在套曲各段落部分的旋律发展中,往往是在开端部分歌手都以长时值的拖腔及比较自由的速度演唱一句较长的乐句后,紧接是一句较短的叙述性乐句。这后一句常常又是前一乐句的模仿或变化重复的压缩乐句,从而形成前长后短的呼应式的上下乐句结构。这种句法的应用,前歌唱性乐句给人带来舒畅宽阔的感觉,后叙述性乐句则又给人于一种调皮、诙谐、幽默情绪之感。

(七)长篇结构的山歌、情歌,或由多个(三个以上)腔种结合而成的大型套曲结构特征。一是其结构庞大,布局严谨,结构一般为五部或三部。图示为:①拘腔(呈示)→②抖库或四六句(过渡、发展)→③曲子(核心或主体)→④落腔(再现、回归)→⑤白话(尾声)。二是由三个主要部分构成的。其进程图示又为:①拘腔(呈示)→②曲子(核心或主体)→③落腔(再现、尾声)。

在上述图示结构拘腔部分的段落中(或局部),其结构表现为以一句体、上下句或多句体的变化重复,形成的一段体或二段体;在曲子部分中的段落,则又表现为由3个不同的对比式上下句构成局部三段体。而在变异体曲调类别中的曲式结构,则又表现为带有引子色彩的复三部曲式结构等。

(八)伴奏乐器及演唱风格。演唱时的伴奏乐器主要有月琴、树叶。月琴在整个的演唱活动中是一件必不可少的伴奏乐器,在民间中又被称为“四弦”。四弦在演唱中伴奏,由于受各类曲调灵活性的诸多因素影响及演奏者演技水平的高低限制,伴奏则表现为随性自由、灵活,常出现于前奏、间奏、长音(拖腔)或乐句末尾中,使之达到歌者情绪、氛围的渲染和曲调的完整性。四弦演奏比较好的,在其民间中一般都会被称之为“四弦老板”。

演唱风格一般都以真假嗓(即大小嗓)交替或融会贯通为主,使之形成音色、音量和力度对比。真假嗓结合使用的演唱方法,在各类曲调的演唱中都会频繁表现。如在曲调开头的每一乐句前半部分常用大嗓演唱,后半部分或句尾部分又用小嗓表现等。演唱形式一般分有:一领众和、众人(4人)对唱、男女对唱、重唱、齐唱、独唱等多种演唱方式。总之,演唱音域的大幅度起伏跌宕,演唱进程中力度、情感处理的细腻化,不同的演唱形式的融合以及真假嗓音的交替使用,表现了尼苏人特有的演唱风格魅力。

■结 语

综观上述,现今还流行、保存在通海高大河谷沿岸一带的传统大型山歌“三腔”歌种,与“四大腔”有着密不可分的关系。它是一种以“四大腔”并列的声腔艺术,同是彝族尼苏人在传统大型声腔艺术体系中,一个不可缺少的重要组成部分。

“三腔”演唱的唱词内容和腔体各部分中内部结构的称谓,除以“海菜腔”有一定差异外,以其余各大腔(“四腔”“五三腔”“山悠腔”)基本相同。多年来,由于局部范围内的误传、误导或调查研究不严谨等诸多因素的负面影响,在一些民间歌手以及部分学者中,已把“三腔”混为“五三腔”或“山悠腔”腔种,从而忽略或否认了“三腔”腔种这一优秀的传统声腔艺术,独立存在的历史地位和艺术价值。为此,笔者根据20世纪80年代初采访收集、整理记录在手的“三腔”相关资料,再次往返于当地,寻找当年的民间歌手,在几经实地深入细致的广泛调查研究之后,拙文以飨读者,抛砖引玉,旨在还“三腔”一个应有的、清晰的本来面目和价值地位。据悉,现今“三腔”已将被列入玉溪市第5批非物质文化遗产代表性名录。愿“三腔”这一传统声腔艺术中的奇葩,在保护与传承的持续发展进程中,更加色彩斑斓和绚丽夺目,释放出应有的社会功效作用。