出生后不同时间新生儿TEOAE和AABR听力筛查结果比较△

唐向荣 汪琪璇 余芸 刘丽华 梁美娥 周雪燕 黄治物

新生儿普遍听力筛查是实现先天性听力障碍或新生儿期听力障碍的早期发现、早期诊断和干预,降低听力障碍对儿童、家庭、社会造成影响的有效方法[1]。我国目前采用国际通行的新生儿听力筛查方法[2],即耳声发射(otoacoustic emissions,OAE)和/或自动听性脑干反应(auto auditory brainstem response,AABR)技术。其中OAE具有简便、快速、易操作、灵敏度高、设备成本较低、对环境要求较低等特点,目前多数研究认为OAE应用于新生儿听力筛查比AABR更有优势;但也有研究表明OAE可能存在假阳性率高导致复筛率过高的缺陷,尤其是出生后48小时以内[3]。然而,目前国内许多正常新生儿出院时间提前至分娩后48小时以内,使得OAE筛查假阳性的问题日益突出,复筛工作量和成本随之增加,因此,选择何种听力筛查方法以降低假阳性率值得探讨。本研究分别采用瞬态诱发耳声发射(TEOAE)和AABR在新生儿出生后24、48、72小时进行听力筛查,比较不同天龄新生儿听力筛查的未通过率、假阳性率及假阴性率,探讨相对高效低成本的更适合出生后48小时新生儿的听力筛查模式。

1 资料与方法

1.1研究对象与分组 选择2018年10月至2019年2月在柳州市妇幼保健院产科出生的正常足月新生儿为研究对象,纳入标准为胎龄≥37周且出生体重≥2 500 g,均排除有听力异常家族史或耳畸形等听力高危因素;最终纳入研究对象2 005例,其中男1 015例(50.62%),女990例(49.38%);自然分娩1 310例(65.34%),剖宫产695例(34.66%);胎龄37~42周;出生体重2 500~4 770 g。根据筛查时间将对象随机分为三组:出生后24小时听力初筛组(P24h组)673例,其中男335例(49.78%),女338例(50.22%);出生后48小时听力初筛组(P48h组)667例,其中男344例(51.57%),女323例(48.43%);出生后72小时听力初筛组(P72h组)665例,其中男336例(50.53%),女329例(49.47%)。

1.2听力筛查和诊断方法 应用丹麦耳听美公司生产的Accu Screen听力筛查仪对所有新生儿按照国家“新生儿听力筛查技术规范”[4]进行TEOAE和AABR联合听力筛查,筛查人员由具有省级卫生行政部门组织培训后获得合格证的专人负责。筛查在新生儿自然睡眠或安静状态时进行,筛查时要求测试环境安静,室内噪声不超过40 dB A,筛查前,简易清理耳道;双耳两种方法均通过则定义为听力筛查通过,任一耳或双耳任一种方法不通过定义为听力筛查未通过。

对听力初筛未通过的新生儿于出生后42天进行TEOAE和AABR听力复筛,仍未通过者于生后3个月转至耳鼻咽喉科新生儿听力筛查和儿童听力诊断中心进行听力学诊断,听力检测方法至少包括1 000 Hz探测音声阻抗、诊断型DPOAE及听性脑干反应测试等。

1.3统计学方法 采用SPSS 24.0统计软件进行数据分析,采用卡方检验比较不同时段筛查组间未通过率的差异,采用配对卡方检验(McNemar检验)比较各组中两种方法筛查结果假阳性率和假阴性率的差异,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1出生后不同时间初筛组新生儿听力损失检出率比较 P24h、P48h和P72h组最终确诊听力损失患儿分别为4例(0.59%,4/673)、6例(0.90%,6/667)和2例(0.30%,2/665),各组新生儿听力损失检出率差异无统计学意义(χ2=2.007,P=0.367)。各组新生儿听力损失确诊人数、类型、程度及患耳侧别详见表1。

表1 各组新生儿听力损失诊断情况(例)

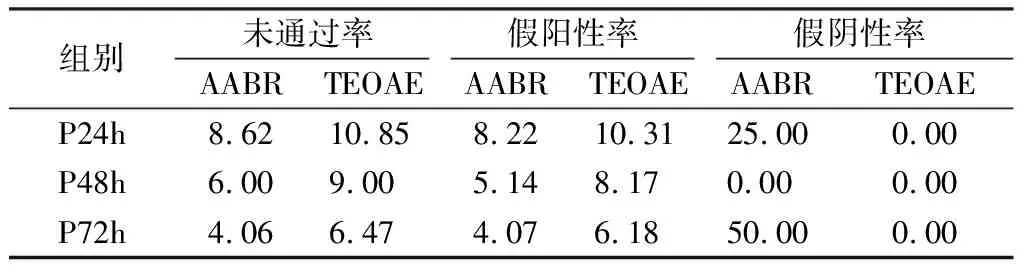

2.2出生后不同时间新生儿听力初筛未通过率、假阳性率及假阴性率比较 各组初筛结果、未通过率、假阳性率、假阴性率见表2、3,可见,TEOAE和AABR初筛未通过率均是P24h组最高,P48h组次之,P72h组最低;各组TEOAE初筛未通过率和假阳性率均显著高于AABR,差异有统计学意义(P<0.001)。

表2 各组AABR和TEOAE初筛通过与未通过率比较(例,%)

表3 各组TEOAE与AABR初筛未通过率、假阳性率和假阴性率(%)

3 讨论

新生儿普遍听力筛查要求出生后1个月内进行,筛查未通过的小儿在生后3月龄内接受听力诊断,确诊听力损失的婴幼儿要尽快、最迟6月龄内接受早期干预,这样才能有效地促进其听觉言语发育,回归主流社会[5]。因此,适宜的听力筛查技术是高效完成早期筛查和诊断听力损失的重要方法,同时也是降低听力筛查成本的关键之一。OAE来源于耳蜗外毛细胞,主要反映外毛细胞的功能[6],由于大多数婴幼儿听力损失属于传导性和蜗性听力损失,基于耳蜗信号的OAE检测已在新生儿听力筛查中发挥主要作用。然而,OAE无法检测听神经功能障碍,尤其是不伴感音功能异常的神经传导障碍或听神经病/功能失调。AABR则反映外周听觉系统、第八对颅神经和脑干的听觉传导通路功能[7],已成为新生儿重症监护病房(NICU)必需采用的听力筛查技术[8],已有许多研究表明,OAE与AABR联合筛查模式可以有效提高新生儿听力障碍的检出率,帮助避免漏诊、误诊[9]。

本研究对出生后24、48、72小时的新生儿分别进行TEOAE和AABR联合听力筛查,三组新生儿听力损失检出率无明显差异,而初筛未通过率在出生后24、48和72小时依次显著降低,且三组听力初筛均显示TEOAE初筛假阳性率显著高于AABR,说明AABR比TEOAE初筛特异性更高;各组TEOAE初筛以及出生后48小时AABR初筛的假阴性率均为0,而出生后24小时和72小时AABR初筛的假阴性率分别为25%和50%,即出现了漏诊病例,说明出生后48小时TEOAE和AABR初筛的特异性较高。

在选择新生儿听力筛查方案时,不仅要考虑筛查技术的敏感性和准确性,还要综合考虑其可行性与筛查成本。一方面,本研究结果提示出生后72小时TEOAE和AABR的初筛未通过率和假阳性率均最低,与目前认为的新生儿听力筛查最佳时间一致,但TEOAE筛查结果可能受婴儿外耳道胎脂、分泌物和(或)中耳羊水潴留等影响,过早进行TEOAE筛查可能导致假阳性率过高。高进良等[10]发现在出生至少48 h后进行OAE初筛可降低假阳性率,减少复筛率。然而随着现代产科技术及围产医学的发展,越来越多的产妇(尤其是普通病房)于生后24或48小时内即出院,继续采用生后72小时听力筛查的方案,则有可能影响新生儿出院前的听力筛查率,未来势必会影响新生儿听力筛查的普及和推广。另一方面,本研究结果显示新生儿在出生72小时内三个时间段,AABR听力初筛的假阳性率均低于TEOAE,可能与AABR相对于TEOAE受新生儿外耳及中耳因素影响较小有关。

综合考虑特异性和敏感性以及听力筛查率,新生儿出生后48小时行AABR初筛可能是更加有效的听力筛查方法,可减少需要复筛转诊的人数,从而降低成本,适于目前分娩后48 h内出院的新生儿听力筛查;费沛沛等[11]也提出对于顺产新生儿,可在出生后24~48小时内进行AABR初筛。随着全国新生儿听力筛查工作的推进,筛查人员更加专业化、操作更加规范化、质量控制更加严格化,出生后48小时内采用AABR筛查,可在一定程度上降低经济和社会成本,当然,这还有待于进一步大样本的临床应用观察与经济效益评估。