一卷旧皮纸

—— 一段尘封的老贵阳房地产交易史

文/林 吟

上世纪九十年代,贵阳市师范学校清理档案,把一卷皮纸和其他纸质文件扔在学校垃圾池里,准备烧掉。一位老师看见,说:“这些是档案资料,怎么丢了?”清理档案的人说:“超过十五年了。”这位老师觉得可惜,就捡了回来。

当时我草草看过,是写在大张的皮纸上的一些居民老房契老当契,但为什么会成为师范学校的档案,不得而知。二十多年过去,贵阳师范学校已不存在,我也退休了。这些天突发奇想:这些东西会不会有点意思?于是,找这位老师要来又看了看。本不想写什么,觉得不会有写头。然而,当把这个陈旧的皮纸卷打开,我眼前出现了一段清代和民初的贵阳房地产交易的历史。

一

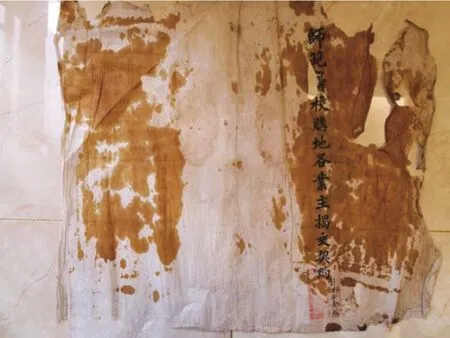

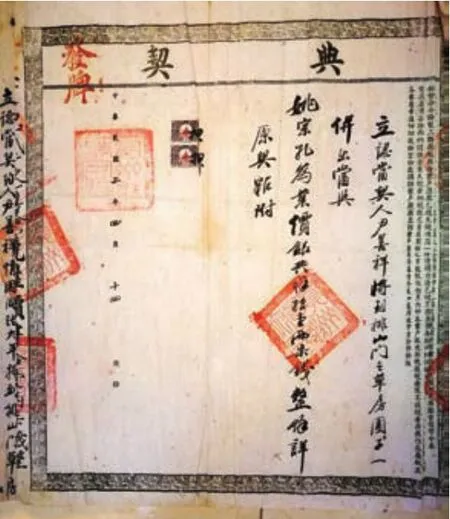

◎图一 贵师纸卷封面

这些地契当契用纸绳穿缝成册,封面一张皮纸用繁体字写:“师范学校购地各业主揭交契约——计三十五张。”数了一下,确实是三十五张,一张不少。内页前面有十一张皮纸,分别编号十一个,写着:“第一号:黄开科契约计三张;第二号:蒋学贤契约计一张;第三号:何瑞廷契约计三张;第四号:罗义顺契约计一张;第五号:周姚氏、黎姚氏契约计三张;第六号:罗树清契约计四张;第七号:苏炳轩契约计十六张;第八号:孟单氏、陈单氏、赵堃荣契约计三张;第九号:杨绍模、杨绍祖契约计七张;第十号:刘义契约计二张;第十一号:沈惠卿契约计二张。”封底写:“民国九年(1920年)1月17日。”

封面封底和内页表明,这些契约被当时的贵阳师范学校收存的原因、原持有人姓名及多少份、学校收存的大致时间。

接下来装订的就是契约了。这些契约都用毛笔书写在皮纸上,字大都为中楷。契约中,最早的一张是乾隆二十年(1755年),距今已有二百六十四年;最晚的是民国七年,距今也有一百年。其中清代的契约,时间始从乾隆二十年起,无有嘉庆,其他的道光、咸丰、同治、光绪、宣统年号都有。

琢磨这些契约,我得知贵阳房地产交易在清代和民初的一些情况和演变。

二

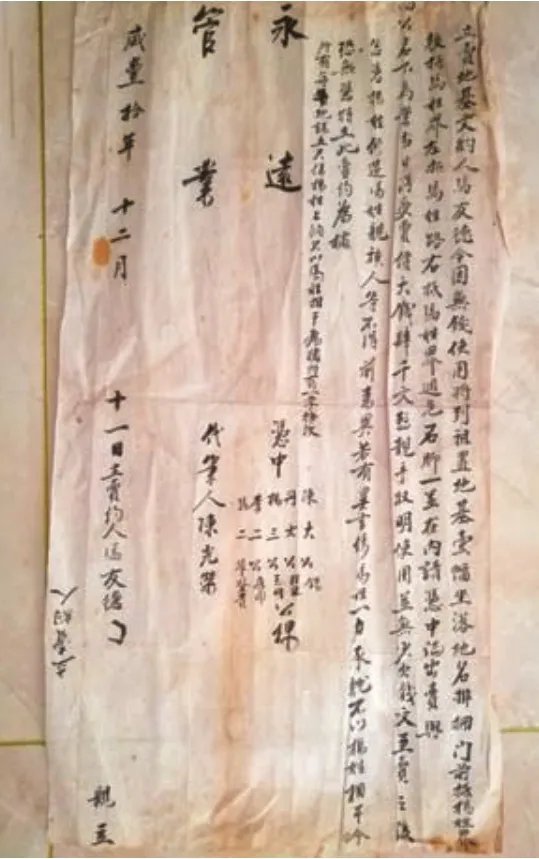

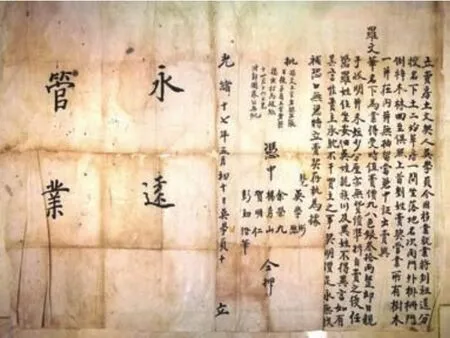

◎图二 乾隆二十年卖契

最早的乾隆二十年的那份,纸张较一般皮纸厚实粗糙,呈暗色,长14.5寸,宽10.5寸。契约上没有印章。这张契约的内容分右和左两部分,右部是内容陈述和落款,左部是吉语和中介人签名。

右部内容如下:

立卖地基人莫氏同男王义方,为因父亡过,无处出变,将到地基一幅、烂草房二间,前底(抵)街,后底(抵)蔡宅土,左底(抵)何谢宅土,右底(抵)王宅土,四置分明,凭中出卖与马文焕名下,当日得受卖价纹银拾陆两整,母子亲手收明,并无少欠分厘。自卖之后,认(任)凭马处修里(理)居坐(住),王处不得亲族人等前来异言,倘有异言,系是卖主莫氏一面承耽(担),不以买主相干,永无找补。今恐无凭,立约为据。

地亩三丈,赴县上纳,酒水盡字在外。

乾隆贰拾年六月廿七日 立卖地基人莫氏(画圈)王义方(画圈)

左部内容如下:

永远管业

凭中人:陈以清 何文祖 蔡成美 李云奉 谢天爵 朱连魁 王成林 朱莲玉 彭燦然

夏子章 卢伟章 谢天祥 辜云龙 李门曾氏 李连魁 龙朝祖

代笔人:刘相臣

从此份地契可见,至少在十八世纪,贵阳已有房地产交易。并且,其时这里已有“街”,说明当时居民的活动已扩展至贵阳次南门外。

分析这份契约,还有如下一些特点:

1、当时出卖的土地没有具体尺寸,用前、后、左、右相抵的房屋宅地来说明,即所谓“四置(至)”,只是在后面说明“地亩三丈”,以此作为卖主上缴税费的依据。“三丈”应为平方丈。

2、契约上没有印章,不过有十六个凭中人作证,可见当时买卖房地产是件大事。

3、地契空白处有吉语“永远管业”。之后的契约部分也有这样的吉语,此做法所收存的契约来看,延续了两百多年。

4、对卖主的规则写进契约中,这一点与今天的卖房合同相似。

5、画押不是盖手印,而是画圈,让人想到鲁迅笔下的阿Q。

6、当时还没有出现“印花税”“房税”等词,税费名称是“地亩”,费用由卖主自己赴县府缴纳(当时已有贵阳县),可见当时县府是政务集中地。

7、行文没有标点符号,与当时文书相同(文中标点是笔者所加)。

一百六十七年后的1902年,贵师在这里成立并扩建,此地契在一百多年间传给了哪位后代或其间是否又有出卖,不得而知。

三

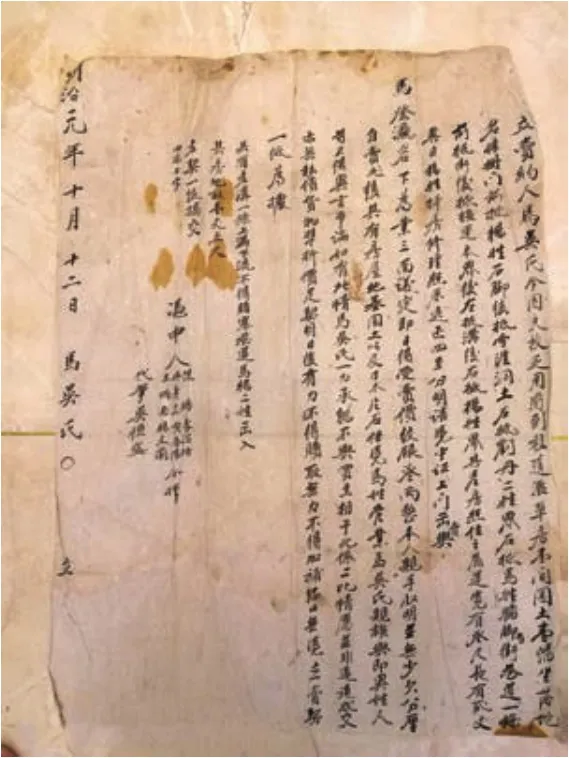

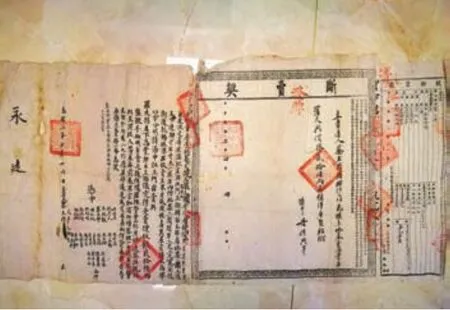

◎图三 道光二十五年马谢氏签与马呈祥的房契

道光二十五年(1845年)的地契有两份,都是在道光二十五年签订。一张是七月十七日,马谢氏与儿子马苟将草房二间及后面空地基一丈一尺出卖与马呈祥名下,得银二十七两;一张是十月十二日签订,立约人还是马谢氏与儿子马苟,仍是将草房二间及后面空地基一丈一尺出卖,这回买主是杨文苾,得银也是二十七两。猜想也许上一次与马呈祥的交易失败,在近三个月后又改换买主。但不知为何,第一张契约仍保留,不过,从后来所附的“断卖契”见,到了民国时期,用于办理新契的是卖与杨文苾的那份。

这两份契约距乾隆年间的那份时间相隔已有九十年,但行文格式变化不大,只是,在这份地契中,已出现地名“排栅门”(后来的房契有的也写做“排山门”“牌三门”)和具体的尺寸:

“立卖草房并地基人马谢氏同男马苟今将祖置草房二间、后空地基一丈一尺,坐落地名:南门外排栅门,前抵大街,后抵卖主地界至棣柱石磉一丈一尺为界,左至古巷道,右抵马宅界,四至分明,寸木片石一并在内,请凭中正上门出卖与马呈祥名下管业,即日得授卖价九色银二十七两整,贵平兑马姓母子亲手收明,并无少欠分厘,亦无私债货物,准拆此房……”

出现地名的意义在于:当时这里已成为较为知名的商业活动区。

契约中,同样没有“印花税”一词,与乾隆年间一样称为“地亩”,在此处注明地块总面积,仍由卖房人自行上缴税费。在这份契约中,“盡字”(代笔)的费用包含其中。将乾隆和道光的两份地契比较,到道光年间,房地产已涨价。乾隆年间“地亩三丈”,不过得银十六两,而九十年后,“一丈五尺”已得银二十七两。

道光年间的这份契约长21寸,宽14.5寸,同样是皮纸,稍薄;一张纸上仍分两个部分书写,吉言一样,为“永远管业”。同样没有印章。

四

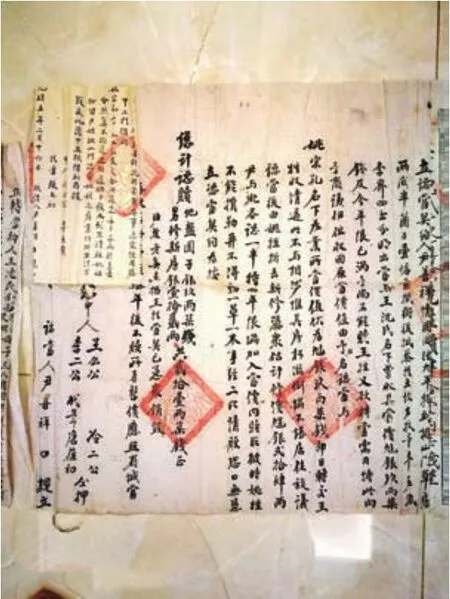

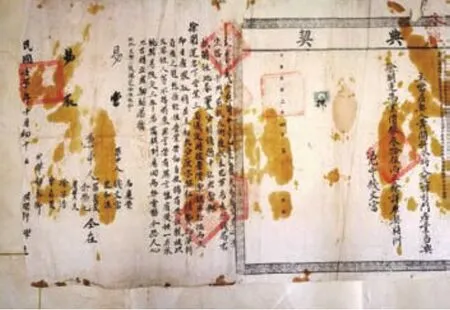

◎图四 咸丰十年马友德签与杨四公契约

十五年后,咸丰十年(1860年)十二月的地契只有一份,行文格式也没有什么变化。所出售的地块不大,只有五尺,得钱四千文。据资料,咸丰年间银价猛涨,一两银子可以换制钱两千多文。不知是房地产降价还是地块不够好,这块地的卖价并不高,最多也就二两银子。此地契长8.8寸,宽17寸,文字书写工整。有趣的是,落款处的“立卖约人马友德”一旁,有倒写的“立卖约人”,不知何故。这样的写法其他契约都未见。买主是杨四公,这明显不是真名。从前后三十多份契约来看,契约上买主不写真名的只此一份。不知契约背后有何故事。

五

同治年间的地契共五份:同治元年一份,同治四年一份,同治五年一份,同治十年两份。

同治年间的契约,行文款式仍没有大的变化。

从内容可见,同治元年的契约地亩一丈五尺,得纹银三两。同治四年的地亩一丈,银七两。两相对比,虽有涨价,但还是没有道光年间的卖价高。吉语有变化,为“百世其昌”。

再看同治五年的这份,没有“地亩”的具体尺寸,只知出卖的是“草房三间,侧房一间,小草房一间,猪圈一小间,园子一幅,古沟三尺宽,包括地基院坝砖石瓦片一并在内,前抵街,后抵刘姓住房,左抵刘姓房,右抵严姓房” ,而卖价是纹银六十五两整。这个价格与同治元年和同治四年的那两份比较,应当很高了,也许是面积较大的缘故。这张地契的吉语是“永远发达”。凭中人都没有真实姓名,而是口语称谓“张三公、李二公、陈大公、丹二公、吴五公、李九爷”,看来都是当时这一带有名望的男性。

同治五年间房地产有了一个有趣的变化,那就是,房屋可以典当了。图六是一份此年间的当契,契文是这样的:

“立转当约人王沈氏,同男建国建民母子三人,为因无银使用,将到当明尹姓草房二间、园子一幅,坐落地名:排山门,前抵街,后抵蔡姓老坎、右抵董界、左抵李界,四至分明,请凭中上门,转当与桃(姚)宗孔名下为业,三面议定,当价银七两正(整),母子亲手收明使用,自当之后,任凭桃(姚)姓安佃居住,王姓不得前来异言,日后银到房回,两无掯勒,此系二比情原(愿),并飞(非)逼迫成交,恐口无凭,立转当为据。”

◎图五 同治元年马吴氏卖与马登瀛的契约

◎图六 同治五年王沈氏将房地当与姚宗孔的当契

◎图七 光绪元年转当契约

在文后又加补一条:“其房出整价银三两,日后尹姓赎取出整价银三两,准三年后赎取。”

看此当契,不甚明白。好在到了光绪元年,又有这份当契的补充说明,才知,原来,在同治二年(误写九年),第一位当契立约人尹善祥将这房与地当与王沈氏,价格是纹银九两七钱整。三年后,当期已满,但尹家却没有赎回,王沈氏就又将房地转当与姚宗孔。那条补充说明的含义是,房地产原有人尹家要赎回这些房地产,除了原来的赎价,还要再加三两银子,并是在三年后才能赎取。

这张当契说明,至少在同治二年,贵阳就出现房屋典当,并且可以转当。

故事还没有结束。王沈氏把房子转当给了姚宗孔,那这些房地产就与王家没有关系了,成为了尹家和姚家的关系,因此,这份光绪元年的当契又说:“尹姓老契未揭,王姓当契已凭众销毁”。内容还有,茅草房转当给姚家后,“其房朽滥(烂)倒塌,不堪居住”,于是,尹家和姚家共同出资修建,共估计要花银子二十四两,由姚家尹家“各认一半”,“待四年限满,加入当价内赎取”,在这之前,“姚姓不能掯勒,并不得动一草一木”。这就有意思了,尹家其实有钱,如不是,又怎能出资一半,与姚家共同修房?然而,尹家却不愿赎回房地,却让王家转当。实际上,这样尹家就少走了一道程序。

到了民国二年,由贵州财政司印制的正式的典契出现,于是,就将前面的当契贴在正式的典契上。原典契签约的时间是同治二年(1866年),民国时的典契出现是在民国二年(1912年),无论当事人在世与否,民国典契上的双方姓名都还是为始签约人。

同治十年的两份契约皆为卖契。这两份契约,有一份的时间已看不清,是笔者依据其中一份同治十年时间和纸张厚薄以及文字字形大小笔力,推测为同一时代。看不出时间的那份,是雷文魁卖与黄春扬的,得银七两二钱整;能看出时间的那份是陈文坠(?)卖与李万珍的,得银八两整。两家房屋皆为瓦房,质量应比较好。雷文魁这份的吉语是“永远管业”,陈文坠签的这份,吉语是“万代富贵”。

◎图八 民国时期尹善祥新典契

◎图九 同治十年的房地卖契

六

◎图十 光绪十七年吴学贞卖与罗文华的契约

◎图十一 宣统三年罗义顺卖与吴罗氏的契约

光绪年号长达三十四年,从1875年到1908年,因此,这些契约中,光绪年间的卖契和当契就比较多,计有光绪二年、十七年、十八年、二十二年、二十四年、二十九年、三十年、三十一年共八份。

宣统是个短命的年号,只有三年,因此,这些契约中属于宣统年间的不多,只有宣统二年和宣统三年共三份。

到了光绪年间和宣统年间,契约行文格式都还是没有大的变化,原契上仍然没有印章,只是吉语有变化,除了前面多用的“永远管业”外,还有“千秋不易”“延年益寿”等。

从清代的这些契约来看,清代贵阳的房地产交易有这样一些特点:

1、属于民间自生行为,国家并未进行管理,只收取一定税费。

2、凭中人由两人以上组成,可多达十六人。凭中人对于签约双方来说,应有较强的可信度。

3、妇女在家庭财产上有一定的决策权。乾隆二十年的莫氏、道光二十五年的马谢氏、同治元年的马吴氏、同治五年的刘郭氏、宣统三年的吴罗氏等都是女性。如果有儿子,会带上儿子一同签约。

七

◎图十二 民国二年断卖契

◎图十三 民国二年典契

房契当契出现大变化的是进入民国时期。

从这些契约来看,最显著的是四个变化:

1、有地方政府特制的“断卖契”和“典契”。

2、有地方政府印章。

3、有印花税的贴纸,有的还有签署人的签名和印章。

民国时期,政府特制的断卖契和典契,主页一律宽15寸,长16.3寸,均为半透明的皮纸,还有图案边,显示一定的正式感仪式感。

无论断卖契还是典契,契约右边都有一段文字:

“贵州财政司 为颁发印契,以资信守,照得民国成立,各州府县印信已经更换,民间所有业契与民国印不符,难资信守,今奉都督命令,特制三联契纸,无论业户原契已税未税,俱应一律请领前清,已税买契产价每拾两纳税贰角,未税者纳税银伍角。前清已税当契产价每拾两纳税银壹角,未税者纳税银贰角。从开办之日起,限五个月内,仰各业户从速挂号投税,逾限不投税者,原契作为废纸。其各懔遵毋违,切切!后余空白处摘录业户原契,至该业户仍粘附于后,加盖骑缝印信合并。 饬遵”

以上文字标点是笔者所加。

断卖契和当契在这段文字的最右边就是骑缝,第一个字是套红的很大的“贵”字,下面是契约编号、房产价和税费价。

民国新契的买卖价格处盖有“贵州贵阳府印”;在骑缝处盖有“贵州财政司印”;在落款处盖的是“贵州财政司印”。贵州贵阳府印和贵州财政司印皆长宽各2.4寸。在契约的上方,还有大大的两字:“发牌”。

以上文字中提到有三联契纸,却只见到两联——“断卖契”(或“典契”)和税验买契。第三联应是由贵州财政司保存。下图一是保存较好的贴在一起的两联,断卖契和税验买契,左面还有光绪二年的老契按要求贴附在新契上。

有的契约在落款一旁,还有一张如邮票大小的或绿色或咖啡色的印花税贴纸,上写一“押”字。有的还有经办人的姓名和印章。

到了民国六年,契约又有大改进,不再用长宽各十几寸的大契纸,而是宽6.8寸、长10.5寸的契纸,大小相当于现在的A4纸,看上去简约多了。标题不再是“断卖契”而是“新买契”;“典契”也成为“新典契”。断卖契改为“新买契”,说明契约不是由卖家持有,而是由买家持有,相当于现今二手房买卖完成后,由买主持有房产证件。

新买契的契纸以表格的形式出现,表中列有关键的九项:买主姓名、不动产种类、坐落、面积、四至、卖价、应纳税额、原契几张、立契年月日。表格外的落款有三个内容:卖主、中人、日期。新买契的印章是“贵阳县印”,长和宽都两寸整,两边都有骑缝,内容是编号、完税收费、日期等。

◎图十四 张勋臣官牙及左边绿色印花税

◎图十五 民国六年的新买契

◎图十六 民国七年的新典契

新典契与新买契大小也一样,表格有十一项,除承典人姓名、价值、典价、出典年月不同外,其他与新买契相同。新典契上贴附老典契,这样,“四至”一栏就不必写那么清楚,用“界详原契”概括。

新买契和新典契在面积上的表述仍然不科学,如图中新买契的表述是:“四间一大幅”,而“四至”将这个面积具体化,从“前后左右”这四个方位说明与何处相接。新典契的面积和“四至”的表述也基本相同。

从贵阳师范学校收存的这些契约来看,民国时期的新买契和新典契与老契在数量上并不一致,共只有四张,似业主更重视老契。民国时期的老契的内容与前年代的契约基本相同:何人因何原因,卖掉(或当掉)位于何处的什么结构的房屋、价格是多少。不过,当契在结尾处都多了这么一句话:“今恐人心不古,立当字一纸为据”,几乎每张皆有。对社会的信任度似已开始瓦解。

民国时期的契约共十三份,有民国元年、民国二年、民国三年、民国五年、民国六年、民国七年。值得注意的是,十三份契约中,当契就有十一份,远远高出清代的当契数量。从契约看,民国时期,房地产价格很高了。如民国二年三月,张德明卖给丹德兴名下排山门瓦楼街房两间、后内坐房三间,空地基一幅,就得银一百二十两整,这在清代是没有出现过的高价。而罗少臣当与苏炳轩名下瓦楼房一间,当期为三年,当银就是五十两整(包含税银一两)。当房子获利不见得比卖房子少,还有机会赎回,大概基于此,民国时期当房地产的比卖房地产的多。

可以说,刚进入民国时期,贵阳的房地产交易就出现了一场革命。表现在以下几个方面:

1、地方政府和有关部门强势介入。

2、有了地方政府和部门的印章,并规范盖章位置。

3、出现印花税贴纸,使缴税规范化。

4、契约开始简化,用图表形式体现。

贵师花了多少钱买下这些房地产,不得而知。不过可以推想,当时的贵师正出于上升阶段。