青少年特发性脊柱侧凸术后快速康复管理方案及效果评价

蔡思逸,邱贵兴,王以朋,仉建国,田 野,赵 宏,赵 宇, 李书纲,沈建雄,李默晗

1中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院骨科, 北京 1007302中国医学科学院 北京协和医学院研究生院,北京 100005

1997年丹麦学者Henrik Kehlet提出“加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)”概念[1],其后,这一理论逐渐在胃肠外科推广应用,在不增加再次住院率的情况下,明显缩短住院时间[2]。ERAS理念在骨科领域率先应用于人工关节外科,术后住院时间缩短至1~3 d,术后心血管事件、静脉血栓栓塞、谵妄及认知功能障碍明显减少[3]。目前尚无在脊柱畸形外科应用的相关研究。

青少年特发性脊柱侧凸的发病率为2%~3%[4],重度脊柱侧凸会影响心、肺、腹腔脏器功能,如侧凸主弯冠状位超过50°,且侧弯进展,则需手术干预。近10年来青少年特发性脊柱侧凸的外科手术技术、操作步骤已相对成熟,采取有效干预措施加快术后康复是下一步外科治疗的改进方向。

本文回顾在北京协和医院接受手术治疗的青少年特发性侧凸连续队列,分析ERAS方案对外科治疗及康复的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象

2007年1月至2017年1月,北京协和医院骨科治疗青少年特发性脊柱侧凸的围手术期加速康复方案逐渐成形。在此期间住院接受外科矫形治疗的青少年特发性脊柱侧凸患者连续队列(1292例)中最初100例(第1~100例)和最后100例(第1193~1292例)患者纳入本研究。

纳入标准:(1)特发性脊柱侧凸,(2)年龄10~18岁之间,(3)手术方案为一期后路矫形手术,(4)由独立开展脊柱侧凸矫形手术5年及以上的医师负责手术。

排除标准:(1)其他类型脊柱侧凸,(2)合并脊柱侧凸的其他疾病,(3)后路矫形手术中采用3级以上矫形截骨技术者。

该项青少年特发性脊柱侧凸患者连续队列研究已获得北京协和医院伦理委员会审批同意。

1.2 脊柱侧凸手术治疗策略

所有患者在PUMC分型指导下,选择适宜的融合区域,采取选择性融合策略[5],即选择融合有必要融合的区域,在达到良好矫形效果的同时,减少患者手术节段。

1.3 分组

1.3.1 传统组

青少年特发性脊柱侧凸患者连续队列中最初100例患者(第1~100例,入组时间为2007年1月至2007年7月)采用传统围手术期管理模式,该时期尚未形成较为系统的围手术期ERAS综合管理路径。

1.3.2 ERAS组

该队列中最后100例(第1193~1292例,入组时间为2016年8月至2017年1月)采用当前已达成共识的ERAS方案和临床路径。

1.4 ERAS组管理方案

1.4.1 术前评估及教育

术前在门诊评价患者的生理、心理状态,对状态不良者进行干预或建议推迟手术,对拟接受手术患者通过教育手册和一对一谈话进行术前教育。

1.4.1.1 手术教育和心理干预

通过手册和面对面谈话,告知患者术前需要完善的检查和专科会诊、术前1 d饮食、手术当天饮食、手术步骤、手术预期效果、术后可能面临的不适(包括留置尿管,全麻引起的胃肠功能减弱等),强调早期康复的重要意义,术前指导患者学会轴线翻身,指导家属学会保护患者从侧卧位坐起等,通过与家属和患儿宣教与青少年特发性脊柱侧凸相关的治疗及康复知识干预患儿心理状况。

1.4.1.2 营养状况评估及干预

低蛋白血症与脊柱手术感染相关[6],低体重患者术后并发症发生率增高,而特发性脊柱侧凸术后血浆蛋白和淋巴细胞水平均会降低[7]。

对所有术前血浆白蛋白<3.5 g/dl或体质量指数(body mass index,BMI)<18.5 kg/m2的患者进行营养干预。

1.4.1.3 血糖评估

如患者血糖>200 mg/dl,进一步检查糖化血红蛋白水平。

1.4.1.4 心肺功能评估

青少年特发性脊柱侧凸患者一般无心肺结构异常,但畸形严重者可伴限制性通气障碍。通过心电图、超声心动图、肺功能检测和/或血气分析评价患者心肺功能。对肺活量占预计值百分比<40%[8]、存在呼吸功能障碍或低氧血症的患者,指导患者锻炼呼吸肌。请心内科会诊心功能异常患者以评估手术风险,麻醉科门诊进一步评估手术风险。

1.4.1.5 出院计划教育

术前告知患者及家属出院标准,生命体征平稳,无神经症状,内固定位置良好已可以下地活动,疼痛数字评分法(numeric rating scale,NRS)评分<4分或口服药物后达3分以内。告知患者出院后随诊和康复计划。

1.4.2 围手术期干预措施

围手术期ERAS干预措施的重点是准确判断手术方案及术中细致、轻柔、准确的操作,优化术前禁食时间,加强疼痛管理、血液管理、输液管理和抗生素合理应用。

1.4.2.1 术前4 h少量饮水

采用全麻,术前禁食水。传统禁食水时间为6~8 h,可能会导致患者不适,增加胰岛素抵抗,增加蛋白质分解。部分国家麻醉协会已将禁食方案调整为术前2 h仍可少量饮水或12.5%碳水化物化合物饮料[9]。本研究ERAS组患者术前4~6 h饮200 ml糖盐水。

1.4.2.2 PUMC分型及手术操作规范化、精细化

手术全过程在微小创伤理念下采用规范、精细的操作手法,包括体位摆放,注重眼、肘、髂、膝等易受压部位的保护,常规应用双极电凝止血以减少术中出血[10],术中常规应用脊髓电生理监测提高手术安全性[11]。

1.4.2.3 疼痛管理

特发性脊柱侧凸术后疼痛常见,多表现为切口周围疼痛,神经根性疼痛少见。采用疼痛全程管理,以非甾体类抗炎药为基础,应用多模式镇痛,多种药物连用,并监控、减轻疼痛不良反应。具体措施:术后常规应用吗啡类药物自控镇痛,术后2 d内同时应用非甾体类抗炎药物。根据患者身体情况,于术后第1天或第2天坐起时加用肌肉松弛剂。应用药物自控镇痛时关注恶心、呕吐等临床症状,如不良反应明显,需及时停药,避免呕吐所致电解质丢失过多,减慢康复进程[12- 13]。

1.4.2.4 血液管理

采用综合全程血液管理措施[14- 15]。术前评估贫血状况,及时治疗贫血。对术中出血量达总血容量10%或超过400 ml的患者,在术中即采用自体血回输[16]。将控制性降压的标准设定为收缩压降至80~90 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)或平均动脉压降至50~65 mm Hg以减少术中出血。术后密切观察患者切口及引流管引流量,监测血红蛋白水平和红细胞压积变化,及时输血或口服/静脉补充铁剂、促红细胞生成素。

1.4.2.5 输液管理

采取围手术期限制性输液策略[17],晶体和胶体混合使用,全麻清醒患者开始进食后,逐渐减少输液,尽早停止静脉补液[18]。

1.4.2.6 消化道管理

全麻、吗啡类药物自控镇痛、手术矫形对腹腔内脏牵拉、卧床等因素均可导致腹胀、术后恶心呕吐的发生[19]。术后预防性应用胃肠动力药物止吐,术后第2天协助患者坐起,促进活动,术后第3天如无排便,予润肠药物或灌肠协助肠道减压。

1.4.2.7 尿管管理

术后短期内间断夹闭尿管,尽早拔除尿管,以减轻尿道不适、异常排尿等情况。扶患者坐起后即可尝试拔除尿管。

1.4.2.8 术后早期康复训练

在遵循“提高患者自信”、“尽早离床”、 “安全而不加重疼痛”、“主动运动为主被动为辅”、 “适应性起步逐渐增量”的原则下,从适应性训练(如足趾屈伸、踝泵运动、直抬腿等)开始,术后第1天保留引流管扶助患者坐起,指导患者步行训练。

1.4.2.9 出院随诊计划

在术前及术后告知患者及家属出院后的门诊定期随访计划(3个月,6个月,12个月,此后每年1次门诊随访)及复诊流程,包括矫形效果评估(影像学评估)、身体和社会机能评估(NRS疼痛评分,F- 36和SRS- 22量表)。

1.5 观察指标

收集并整理入选患者的临床资料,包括年龄、性别、BMI、手术节段、总住院日、术后住院日、并发症情况、输血量、非计划二次手术发生率、出院时疼痛数字评分及出院满意度(百分制)。

1.6 统计学处理

统计分析应用 SPSS 17.0 软件。连续变量资料以均数±标准差表示,分类资料以计数及百分比表示。应用卡方检验对患者性别、术后30 d内并发症发生率、非计划二次手术发生率进行分析。应用U检验比较两组患者年龄、BMI、手术节段、总住院日、术后住院日、输血量、出院时NRS疼痛评分、出院满意度。双侧检验P<0.05为差异有统汁学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料

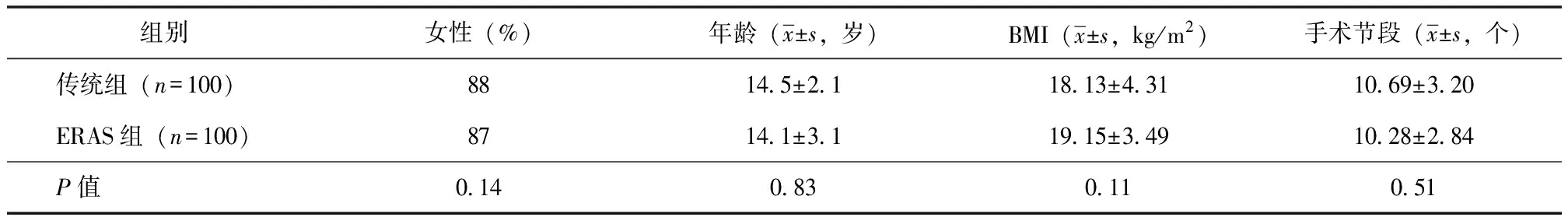

在连续队列中,传统组和ERAS组的性别、年龄、BMI、手术节段基本匹配,差异无统计学意义(表1)。

2.2 临床结局指标

ERAS组总住院日为(11.35±1.49)d,较传统组[(17.18±2.67)d]明显缩短;术后住院日为(7.19±0.71)d,也较传统组[(9.34±0.52)d]降低,平均缩短2.15 d。

ERAS组术后异体输血人数较传统组明显减少[传统组41%(41/100), ERAS组20%(20/100),P<0.05],异体红细胞输血量也明显少于传统组[传统组(1.43±0.39)U,ERAS组(0.59±0.12)U,P<0.05]。

传统组和ERAS组术后30 d内并发症发生率分别为6%和9%,1年内非计划再手术率分别为3%和2%,差异均无统计学意义(P均>0.05)。ERAS组出院时疼痛评分为(3.00±0.47)分,较传统组[(3.40±0.63)分]略轻,但差异无统计学意义(P>0.05)。传统组出院满意度主观评分为(95.14±6.87)分,略高于ERAS组(94.86±7.92)分,两者间差异亦无统计学意义(表2)。

表 1 青少年特发性脊柱侧凸患者传统组和ERAS组一般临床资料

ERAS:加速康复外科; BMI:体质量指数

表 2 青少年特发性脊柱侧凸患者传统组和ERAS组临床结局比较

ERAS:同表1

3 讨论

本研究显示,青少年脊柱侧凸围手术期实施加速康复方案,可在不增加30 d内并发症、非计划再次手术发生率,不降低出院时患者满意度的同时,显著缩短总住院日和术后住院日,减少异体输血的人数和输血量,减轻出院时疼痛。

约0.1%的青少年特发性脊柱侧凸患者需手术治疗[4],目前手术已形成标准化操作流程,围手术期管理策略有待改进。脊柱侧凸手术节段长,创伤大,术后恢复面临贫血、疼痛、生理机能紊乱、围手术期焦虑等诸多挑战,如缺乏科学有效的管理,往往会导致住院时间延长、功能康复延迟,增加社会医疗负担[20]。其中疼痛和输血是影响术后住院时间的重要原因,在欧美发达国家,青少年特发性脊柱侧凸术后住院日约为5~6 d,30%的患者需输血干预[21- 23]。以往多数学者侧重解决这两方面问题[4,16,24- 27],在不增加术后并发症的同时,减少患者应激反应,减少术后住院日,实现早期康复的目标。

加速康复需采用有循证医学依据的治疗手段改进各个治疗环节。青少年脊柱侧凸患者的焦虑状态较退变性脊柱疾病更为严重,术前不了解治疗方案、康复以及随诊计划会增加患者的术后住院时间[28],术后消化道不适、留置尿管护理不当也会影响康复[19]。为此,已有学者报道通过设定一整套术前和围手术期临床路径促进脊柱侧凸患者早期康复[29],国内在这方面的报道较少。

本中心在循证医学证据基础上,逐步形成涵盖术前心肺功能评估及禁食水方案、PUMC分型、疼痛管理、血液管理、切口引流管管理、术后消化道和尿道管理等方面的一整套青少年脊柱侧凸围手术期ERAS管理策略,本研究结果显示,该套方案基本实现减少应激反应、加快术后康复的目标。

伤口迁延不愈也是增加脊柱侧凸患者术后住院日的重要原因之一,与术中软组织保护不当、伤口缝合技术欠缺等手术操作问题有关。在加速康复理念的推动下,不断改进传统治疗方法固然重要,严格控制术中诸多医疗行为和操作质量同样不可或缺[30- 31]。

加速康复始终是医疗实践的目标,涉及治疗的各个环节,以及因治疗产生的患者生理、心理和生活的改变。运用循证医学方法,以减少患者应激反应为导向,改进治疗各个环节,严格控制医疗质量,才能实现加快患者康复的医疗目标。