发热,无脉,反复黑矇,心功能衰竭

周梦馨,吴 迪,杨华夏,范思远,白 冰,周元凯,郭潇潇,陈跃鑫

中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院 1血管外科 2风湿免疫科 3神经科 4麻醉科 5重症医学科6心内科, 北京 100730

1 病历简介

1.1 现病史

患者自2015年起反复出现午后发热,体温最高38.5 ℃,伴干咳、盗汗,自行口服抗炎药物(具体药物及剂量不详)治疗后症状可缓解。2016年起出现直立时头晕,双上肢麻木、无力,休息后可缓解。2016年12月起症状加重,同时出现黑,自测双上肢血压未测出。于2017年2月15日就诊于北京协和医院风湿免疫科,诊断为“多发性大动脉炎”,予静脉输注甲泼尼龙琥珀酸钠80 mg×1次/d,口服拜阿司匹林0.1 g×1次/d并静脉输注环磷酰胺0.4 g×1次/周治疗。患者症状改善不明显。于2017年3月10日起进行甲泼尼龙琥珀酸钠500 mg×1次/d激素冲击治疗,连用3 d后序贯口服甲泼尼龙片40 mg×1次/d,症状好转。患者自2017年3月20日起甲泼尼龙片逐渐减量,方法为逐周减量,每次用量减少4 mg,减至24 mg×1次/d后患者出现头晕、黑症状加重,遂就诊于北京协和医院血管外科。

1.2 既往史

患者祖父曾患“肺结核”,个人史及婚育史无特殊。

1.3 入院查体

体温:36.5 ℃,心率:98次/min,呼吸:20次/min,血压:双上肢血压未测出,左下肢150/70 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kpa),右下肢165/68 mm Hg。双侧颈部、锁骨上窝、腹主动脉听诊区可闻及收缩期血管杂音。双侧桡动脉搏动未触及。双侧股、腘、足背、胫后动脉搏动正常。胸廓正常,双肺呼吸运动对称,双侧语颤对称,无胸膜摩擦感,双肺呼吸音清,未闻及干湿啰音及胸膜摩擦音。心界不大,心律齐,于主动脉瓣、肺动脉瓣听诊区可闻及Ⅲ级收缩期吹风样杂音,向颈部传导。

1.4 实验室检查

血常规: 白细胞9.18×109/L,血红蛋白 112 g/L,中性粒细胞百分比64.9%;凝血功能:凝血酶原时间 13.2 s,纤维蛋白原 4.5 g/L,活化部分凝血活酶时间 32.6 s,凝血酶时间17.4 s,D-二聚体 0.49 mg/L FEU,国际标准化比值1.08;尿常规、便常规均正常;肝、肾功能正常;心脏相关检查: 心肌酶(-),脑钠肽220 pg/ml;免疫及炎性相关指标:免疫球蛋白A 4.07 g/L,免疫球蛋白M 2.9 g/L,血清补体C3 1.480 g/L,类风湿因子 4.2 IU/ml;抗内皮细胞抗体1∶10(+)。超敏C-反应蛋白 25.44 mg/l;红细胞沉降率 33 mm/h。

1.5 影像学检查

血管多普勒超声:双侧颈总动脉管壁增厚,左侧颈总动脉管腔狭窄且椎动脉管径变细,右侧锁骨下动

脉起始段后壁管壁增厚;双肾动脉不除外狭窄下游改变;腹主动脉中上段狭窄不除外;双上肢动脉呈狭窄下游改变;病变符合大动脉炎表现。

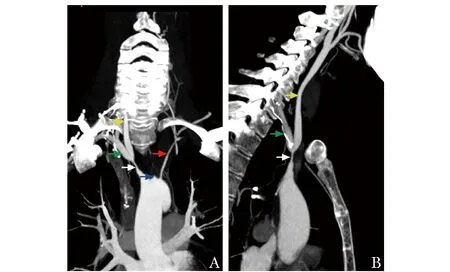

计算机断层摄影血管造影:头臂干重度狭窄;左侧颈总动脉全程闭塞,锁骨下动脉重度狭窄-次全闭塞,椎动脉近段闭塞;右侧锁骨下动脉未见明显狭窄,颈总动脉中段管壁增厚;升主动脉、主动脉弓、降主动脉多发管壁增厚,管腔不同程度狭窄;腹主动脉及分支形态尚可,符合大动脉炎改变(图1)。

图 1 头颈计算机断层摄影血管造影重建示头臂干重度狭窄,狭窄程度>70%(白色箭头);左侧颈总动脉全程闭塞(蓝色箭头),锁骨下动脉近全程闭塞(红色箭头);右侧锁骨下动脉未见明显狭窄(绿色箭头),颈总动脉中段管壁增厚(黄色箭头)A.正位;B. 侧位

经颅多普勒超声:双侧颈总动脉下肢、双侧锁骨下动脉狭窄。

CT肺动脉造影:双肺上叶尖后段、左肺上叶舌段肺动脉显示不清,闭塞不除外;右肺上叶(尖段、后段)、中叶内侧段及左肺上叶尖后段、舌段血流灌注受损,核素肺通气/灌注不匹配,符合大动脉炎受累表现;肺动脉高压。

一是进一步加强市场和疫情预警信息,引导养殖户加强生产管理,防控疫病;二是加强市场监管,打击屠宰企业压价行为,减少养殖户损失;三是推广疫病保险,减少养殖户的损失,如安华保险推出非洲猪瘟保险(育肥猪和母猪分别支付保费5元和10元/头,赔付500元和1000元);四是强化疫区尤其是主产区屠宰能力,减缓疫情发生时出栏压力;五是完善调运监管方案,通过大区域划分等形式实现种猪和仔猪的点对点调运,保障生猪生产的稳定性。

主动脉造影:头臂干近端开口处狭窄>70%,右颈总动脉、右椎动脉及右锁骨下动脉血流充盈尚可;左颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉及左锁骨下动脉未显影。胸主动脉、降主动脉及髂动脉未见明显异常。

1.6 主动脉测压

主动脉造影术中行主动脉测压,升主动脉181/124 mm Hg,降主动脉起始段180/125 mmHg,腹主动脉肾动脉水平 174/121 mmHg,腹主动脉分叉处 206/112 mm Hg,提示患者主动脉压力明显升高(主动脉内正常血压值应 <140/90 mm Hg,且各测压位点之间的收缩压差应 <20 mm Hg)。

2 第一次多学科讨论

2.1 血管外科

2.2 风湿免疫科

患者多发性大动脉炎诊断明确,目前并发弓上动脉闭塞所致的颅内、双上肢缺血及核心高血压。根据活动期定义,当有两项或以上指标(包括全身炎性表现、炎性指标、血管疾病体征及典型造影表现)加重或有新发指标时,可认为病情活动。该患者多发性大动脉炎符合活动期标准。药物治疗方面建议将甲泼尼龙琥珀酸钠恢复至口服初始剂量40 mg,以静脉输液方式给药,并继续联合免疫抑制剂治疗。外科干预方面,患者手术指征明确,但不建议行开放手术治疗,因活动期多发性大动脉炎患者手术治疗效果不佳,再狭窄率高,且患者颅内缺血症状重,故我科同意血管外科治疗措施:先行介入治疗,术后转入我科进一步控制大动脉炎。待大动脉炎由活动期转为稳定期,颅内缺血好转后,再行搭桥手术。

2.3 神经科

患者视觉症状明显,存在头晕等颅内缺血表现。影像学检查提示头颈血管情况较差,缺血性卒中风险较高。由大动脉疾病所致缺血性卒中的二级预防方法包括:(1)血运重建;(2)降低多因素风险,如监测并控制血压和强化降脂。因此从预防缺血性卒中及其致残致死等严重后果考虑,我科认为存在手术必要性。但血管开放手术本身具有高脑血管事件发生风险,且手术需将血压控制于较低水平以减少术中出血,这可能会进一步加重颅内缺血情况,因此同样建议暂缓全麻开放手术,选择介入手术尽快缓解颅内缺血症状。

2.4 麻醉科

患者拟行介入手术,目前颅内缺血症状重,术中对于血压控制要求较高,以警惕脑梗死及术后脑过度灌注致脑水肿等情况,故建议在全麻下进行介入手术。全麻的主要目标是避免血压剧烈波动,并可为特殊情况下中转开放手术做好准备。

2.5 重症医学科

3 最终诊断:多发性大动脉炎4 第一次多学科讨论后病情变化

根据第一次多学科讨论意见,拟对患者行全麻下头臂干球囊扩张、支架植入术,术中选用较小支架,术后转入重症医学科监护,脱离风险后转入风湿免疫科,拟待大动脉炎病情平稳后于血管外科行二期手术。

但因患者于激素减量过程中出现症状加重情况,遵风湿免疫科建议,于2017年5月5日将患者甲泼尼龙琥珀酸钠调整至40 mg×1次/d,并以静脉输液方式给药。然而,患者激素加量当日出现发热,体温最高38.7 ℃,头晕、双上肢麻木、双下肢皮肤花斑,测量双下肢血压为100~110/40~60 mm Hg,心率 >100次/min,血气分析示血乳酸升高(2.5 mmol/L),全血细胞分析示白细胞 8.09×109/L,中性粒细胞百分比 92.7%,血红蛋白 104 g/L。腹部及双下肢彩色多普勒超声检查未见明显异常。心电图提示窦性心动过速(心率112次/min),超声心动图示心脏结构功能未见明显异常,主动脉根部27 mm,升主动脉27 mm,主肺动脉 18 mm,左心室射血分数74%。根据上述表现及检查结果判断患者存在组织灌注不足表现,符合循环休克诊断[2],并可排除失血性、心源性及梗阻性休克。因患者中性粒细胞比例升高,且近期应用激素可导致免疫力低下,考虑感染性休克可能性大,不除外目前存在菌血症。迅速留取血培养,加用头孢他啶+万古霉素经验性抗感染治疗,并开始液体复苏同时以多巴胺3.7 μg/(kg·min)外周血管泵入以提升血压,下肢血压可逐渐升至(135~145)/(60~70)mm Hg,体温降至36.8 ℃,头晕症状好转,复查血乳酸下降至1.7 mmol/L。5 d后患者病情趋于稳定,在维持血压 >120/60 mm Hg的情况下逐渐减停多巴胺,停用后患者仍有间断窦性心动过速,监测静息下心率100~110次/min,活动后可达140~160次/min,查脑钠肽 434 pg/ml,血乳酸水平反复,波动于1.5~3.7 mmol/L。目前患者心脏尚无器质性改变,以美托洛尔片6.25 mg控制心率,病情相对稳定。但患者心脏后负荷大,继发心力衰竭风险高,为进一步明确病情变化原因,评估介入治疗时机及风险,确定围手术期的最佳血压范围,以保持脑灌注的同时不增加心脏负荷,遂再次提请多学科进行讨论。

5 第二次多学科讨论

5.1 风湿免疫科

患者颅内缺血症状加重,新发血压下降,心率加快,血乳酸水平升高,考虑存在休克可能。然而,在补液升压治疗过程中,休克虽得到纠正,但出现了心悸、脑钠肽升高现象。患者存在核心高血压,增加循环血量的同时会造成心脏后负荷进一步加重,存在继发性心力衰竭风险。目前已有研究证实心力衰竭是多发性大动脉炎患者死亡的首要原因,患者目前心脏尚无器质性变化,需尽快行手术治疗以改善核心高血压及颅内缺血情况,避免病情进一步加重。抗炎用药方面,手术当天激素调整为氢化可的松100 mg×2次/d静脉给予,术后第一天如无特殊可恢复甲泼尼龙片。

5.2 血管外科

患者目前血压的控制处于矛盾状态。其一,颅脑缺血及休克病情不允许血压过低:现阶段血管病变以头臂血管较为突出,头部缺血症状明显,目前病情活动,血压过低可能导致患者脑部缺血症状进一步加重,甚至出现卒中等致残情况;且患者同时出现休克表现,血压过低可能危及生命;其二,核心高血压不允许血压过高,以防诱发心力衰竭。因此需尽快行手术治疗打破该矛盾状态,围手术期需尽可能将血压控制于合适范围内以保证患者病情稳定。

5.3 心内科

患者围手术期的血压控制是目前的重要挑战:虽然患者尚未出现呼吸困难及体液潴留等心功能下降的典型表现,但长期核心高血压极大增加了心力衰竭风险,且心力衰竭本身亦可能诱发缺血性卒中。然而,对于同时存在缺血性卒中和心力衰竭的患者,尚无相关研究报道合适的血压控制窗,故依据患者既往血压波动情况,建议将收缩压控制于140~160 mm Hg,避免血压波动。患者反射性心率增快,必要时可临时小剂量口服美托洛尔片治疗。

5.4 麻醉科

患者手术指征明确,但心力衰竭高危进一步增加了全麻手术的死亡风险,因此可采用局麻+监护的麻醉方式,并尽可能维持患者血压稳定于140~160 mm Hg。术前需向患者及家属充分交代麻醉方式选择的原因、麻醉及手术风险,建议术后返重症医学科治疗。

5.5 重症医学科

患者存在外周血管疾病,近期血压、心率波动大,同时存在缺血性卒中和心力衰竭风险。外周血管疾病本身会增加卒中和心力衰竭死亡率,若不行手术,患者随时可能出现生命危险,然而全麻手术本身亦可能加重大动脉炎病情,或诱发卒中和心力衰竭。因此,术后可返我科治疗以从多方面监测并维持患者有效循环。

6 第二次多学科讨论后处理

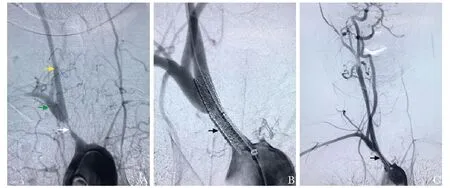

与患者及家属充分交代病情、告知手术风险后,患者及家属表示理解并积极要求手术。遂于2017年5月19日在局麻+监护下行“主动脉造影+头臂干球囊扩张支架置入术”。术中维持收缩压于140~160 mm Hg,穿刺右股总动脉,主动脉造影示头臂干近端开口处狭窄 >70%,右颈总动脉、椎动脉及锁骨下动脉血流充盈尚好;左颈总动脉、颈内动脉、颈外动脉及锁骨下动脉未显影。沿更换后的超硬导丝置入5-40球囊(INVATEC)于头臂干狭窄段,予以扩张。再于狭窄段植入6-37球扩支架(Boston Scientific);血管造影示支架位置良好,形态满意,头臂干血流通畅,颅内动脉血流通畅(图2)。手术过程顺利,术毕患者四肢活动良好,无特殊不适,无血压及循环波动,遂安返病房。手术当天晨9点及晚9点各一次氢化可的松100 mg静脉输液替代治疗,术后第一天即恢复甲泼尼龙片40 mg+环磷酰胺0.4 g治疗。

7 术后随访

图 2多发性大动脉炎患者术中主动脉造影图像

A.支架植入前可见头臂干狭窄(白色箭头),右颈总动脉(黄色箭头)及锁骨下动脉(绿色剪头)充盈良好,左颈总动脉、颈内动脉及锁骨下动脉未显影;B.于头臂干狭窄段植入支架(黑色箭头);C.支架植入后可见位置良好(黑色箭头),头臂干血流通畅,颅内动脉血流通畅

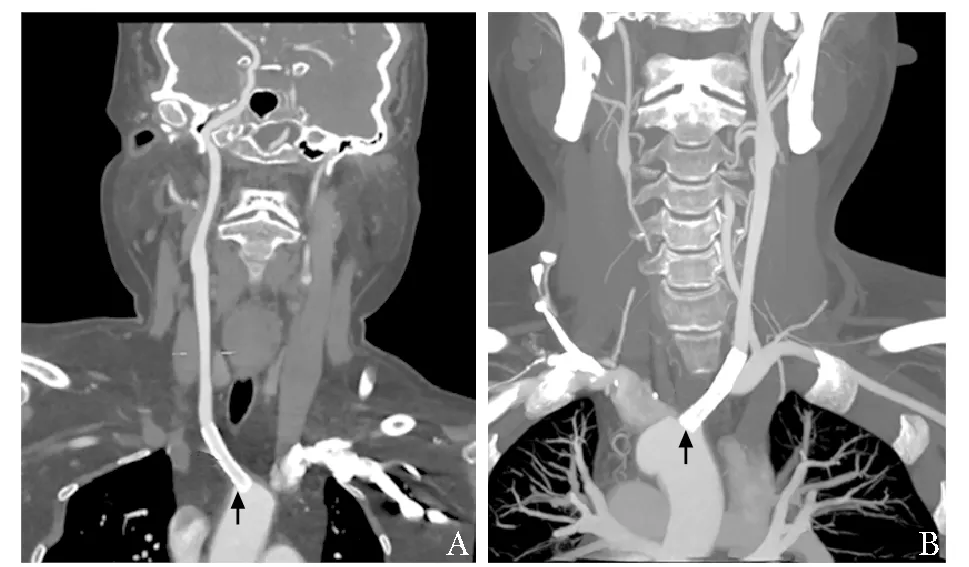

图 3 多发性大动脉炎患者术后复查头颈部CT血管造影示右侧头臂干及右颈总动脉近端支架植入术后,血流通畅,管腔内未见明确狭窄(箭头),余大致同前A.术后1年; B.术后2年

8 讨论

多发性大动脉炎是一种自身免疫炎性疾病,主要累及主动脉及其分支,肺动脉及冠状动脉亦可能受累。多见于年轻女性,发病年龄集中于10~30岁。本例患者根据其临床表现、炎性反应指标升高及典型的影像学表现,符合美国风湿学会提出的多发性大动脉炎诊断标准。2015年复旦大学风湿免疫团队建立了基于中国人群的多发性大动脉炎诊断模型评分[3],具有良好的诊断效用(特异度93.94%,敏感度91.92%)。本例患者评分达23分,满足≥8分的诊断标准,故本例患者“多发性大动脉炎”诊断明确。而对于多发性大动脉炎的疾病活动期评估一直以来都是一项挑战[4]。较为经典的美国国立卫生研究院Kerr评分[5]以及印度大动脉炎临床活动期评分[6]均证实本例患者疾病处于活动期。

在治疗方面,免疫抑制治疗是多发性大动脉炎的首选治疗方案。其中糖皮质激素是一线治疗药物[7]。然而,有超过50%的患者在激素减量过程中出现了症状复发[8]。对于复发或病情未缓解的患者,需加用免疫抑制药物。但药物治疗对于已经形成的血管病变效果不佳,因时需要外科手段进行干预。

外科血运重建是多发性大动脉炎患者治疗方案的重要组成部分,其指征包括两个方面,符合任一方面即认为存在外科干预指征:(1)血流动力学改变:如主动脉返流,动脉瘤破裂风险高等;(2)严重的器官缺血表现:如四肢、心脏或颅内缺血等。其中,对于血流动力学的评判,除了依靠影像学及造影检查进行客观器质病变评价外,血压评估也是一项重要指标。高血压是多发性大动脉炎最常见的表现之一[8-9],原因主要是肾动脉狭窄,其次为主动脉缩窄[10- 11]。临床上单纯头臂干动脉狭窄引起高血压的情况并不常见,其机制可能与颈动脉窦刺激引起的迷走神经反射相关。而高血压症状可能因锁骨下动脉的受累而被掩盖,且锁骨下动脉是多发性大动脉炎最常受累的动脉之一,多达50%~80%[9,12],从而可能误导对病情的判断。因此对于多发性大动脉炎的患者,主动脉测压是一项良好的评估核心血压以及血流动力学状况的方法。相比周围动脉测压,主动脉测压不仅更能反映患者心脏后负荷,预测心力衰竭风险,同时能够帮助医生确定主动脉病变范围及程度,从而选择针对主动脉病变更合适的治疗方式,尤其是手术方式,对于存在明显压力差(>20 mm Hg)的病变应进行手术干预。而本例患者主动脉内未见明显的压力差,因此其主动脉暂不需要处理。但主动脉内血压明显升高,即存在核心高血压,导致心脏后负荷增大,心力衰竭风险增加,符合血流动力学干预指征,且患者双上肢及颅内缺血症状严重,符合器官缺血指征,手术势在必行。

而有效的免疫抑制治疗仍是患者取得良好预后的基础,尤其对于需行手术的患者,通过免疫抑制治疗可使患者病情处于非活动期,能够明显降低死亡率,改善患者结局[13- 14]。因此,手术时机应当是在患者病情活动控制后。但对于保守治疗效果不佳且急需手术的情况(如本例患者),药物可进一步维持患者全身情况的稳定。围手术期免疫抑制治疗可静脉应用氢化可的松100~200 mg/d[13,15]。本例患者即予上述方法取得了良好效果。目前也有个案报道指出活动期患者急诊手术可应用生物制剂[16]。

外科血运重建的方式主要包括介入治疗和开放手术治疗。介入治疗具有手术时间短,整体风险低的优势[17],且为二次手术提供可能[18],但其远期通畅率低于开放手术,仅为50%~75%[19- 21]。开放手术因具有较高的远期通畅率而作为大多数多发性大动脉炎血管干预的首选方式,但围手术期脑血管事件高发[22],而两种方式的患者死亡率并无明显差异。因此,若病变范围短,可考虑介入治疗,而对于较长病变或多发病变,则需实施开放手术[15,23]。目前有关支架内再狭窄的危险因素研究较少,但有研究表明,升高的红细胞沉降率和持续的吸烟史与多发性大动脉炎患者进行再干预相关[23]。此外,男性、单纯的胸主动脉受累及升高的超敏C-反应蛋白是患者病情再发及进展的危险因素,可能需进行再干预[24]。

本例患者疾病处于活动期,血管因手术刺激可能进一步诱发炎性反应导致病情反复或加重血管再狭窄[25-26]。因此,如何在保证手术进行的同时降低炎症反应成为重要挑战。对于本例患者的介入治疗,血管外科医生选择了相对较小的支架型号,以期减轻支架对动脉壁的刺激,从而减轻炎症的进展。根据患者2年随访结果,支架在位良好,血管通畅,症状未再复发,考虑效果良好。但目前支架的型号对于血管的炎症刺激相关研究较少,该方式是否能够解决介入治疗再狭窄率高的问题,以及是否存在其他弊端,仍需进一步探讨和大样本研究。

此外,术中如何处理核心高血压及颅内缺血引起的矛盾是医生面临的另一个挑战。无论脑缺血事件或是心力衰竭均会对患者造成非常严重的后果,陈红艳等[27]曾报道过1例多发性大动脉炎患者并发脑梗塞及低血压休克最终致患者死亡的病例,心力衰竭更是多发性大动脉炎的首要死亡原因,因此,如何找到一个血压的平衡点并尽可能避免血压波动至关重要。根据患者入院期间的血压监测,由经验判断将该平衡点个体化规定于140~160 mm Hg。虽然本例患者的治疗取得了良好效果,但对于同时存在颅内缺血及心力衰竭风险的患者,血压的平衡点确立及调控不仅需要多学科协作,同时也需要更多相关研究支持。

9 专家点评

北京协和医院血管外科 陈跃鑫副教授

多发性大动脉炎在临床中相对较少见,但由于该病患者发病年龄较轻,且血管多广泛受累,往往导致多器官缺血甚至衰竭,后果严重。本例患者颅内缺血症状重,核心高血压增加了心脏负担,如不及时处理,患者脑梗死及心力衰竭的发生风险极高,可能引起严重后果。经两次多学科讨论,最终在尽量控制患者病情活动的情况下立断予介入治疗挽救患者生命。这也提示医生在面对临床决策时,一方面需严格把控患者手术指征,另一方面还需把握全局,全面考虑患者病情。这不仅需要临床医生具有扎实的基础知识,同时又要有足够的应变能力和全面系统的分析能力,而这些均需建立在一定的临床训练和经验基础之上。

此外,对于这种多学科交叉诊疗的疾病,为达到标准化、流程化、精细化、综合性的诊疗过程,良好的多学科协作诊疗系统及综合的团队建设必不可少。复杂多发性大动脉炎在我院已基本实现多学科团队共同诊疗过程(图4),但这一模式的进一步推广(包括复杂疾病的覆盖范围和更多学科的参与)以及更加合理的应用仍存在一些挑战。相信随着医疗条件的提高及资源更加合理化的应用,这些挑战终将被攻克。

图 4以多学科为基础的标准化、流程化、精细化、综合性的复杂多发性大动脉炎诊疗流程

注:粗箭头表示流程,细箭头表示血管外科之外的参与科室