基于CiteSpace的国内外大学生就业能力研究热点及趋势对比研究

孙迎彬

(江苏师范大学,江苏徐州 221000)

经济新常态下,我国经济发展面临转型升级,而经济转型发展的基本前提是社会人力资源的升级换代,当今社会的人力资源升级已逐步聚焦到就业能力层面,大学生作为我国经济建设和社会发展的重要人力资源,研究其就业能力理论与实践对促进经济发展和社会进步具有重要意义。但已有研究内容丰富,理论观点纷繁复杂,通过知识图谱可视化分析实现“一图胜千言”,以全局和客观的视角比较该领域的国内外研究热点与趋势,为我国在大学生就业能力研究领域的深入探索提供参考和借鉴。

1 研究设计

1.1 数据来源

鉴于数据的可获得性和可比较性,该研究使用的中文数据来源于中国知网(CNKI)数据库,在高级检索中文献类型选择“期刊”,来源类别选择“核心期刊+CSSCI”,并以主题为“就业能力”或者“就业力”或者“雇佣能力”并且“大学生”进行检索,时间段设定截止日期为2018年,共检索到文献1 194 篇,基于CiteSpace 数据分析的要求,剔除无关样本后得到文献数量为1 190篇;外文数据以Web of Science(WOS)核心合集为数据来源,参照肖国芳等(2015)[1]的数据采集方式,以TS=((employability or employment ability*) and student)进行高级检索,时间跨度为1986—2018,共检索得到相关文献1 188 篇。经过筛选并排除国家(地区)为中国(中国台湾)之后,共有文献948 篇纳入分析。国内外数据库检索日期均为2019年2月1日。

1.2 分析方法与工具

该研究运用CiteSpace V (5.3.R4 64-bit) 对文献进行可视化分析,而对文献的二次统计分析则在Excel 2010 中完成。

2 研究现状对比分析

2.1 发文时间分析

从发文时间统计国内外大学生就业能力研究的发文量,可以反映出该领域研究成果的发展情况,如表1所示。

表1 国内外大学生就业能力研究发文情况(1999—2018年)

表1为1999—2018年国内外在该领域年度发文量统计表。从表中可以看出,国内外大学生就业能力研究相关文献整体呈上升趋势。国外大学生就业能力研究起步较早,从中可以说明国外研究成果为国内开展相关研究提供了一定的理论基础。且无论是国内或是国外均在2008年之后发文数量激增,出现这一现象的原因可能是2008年全球金融危机的爆发,使得学者们将目光聚焦到提升大学生就业能力以提高其实现就业的可能性。此外,自2015年之后我国在该领域的发文量逐渐减少,虽然如此,仍然有相对比较高的产出。而国外学者对于该领域的研究发文量不断增加,这说明在国外该领域依然是学者们关注的热点主题。

2.2 作者合作分析

对国内外文献作者进行统计得出国内1190 篇文献共有1 654 位作者,国外948 篇文献共有2 446 位作者。通过统计分析得出国内合著文章的作者数主要集中在1~3 人,占总文献数的97.4%,最多的合著人数是6 人;国外合作人数集中在2~5 人,占总文献数71.8%,最多合著人数是12 人,这表明在合作范围上,国外显著高于国内。

2.3 研究主题

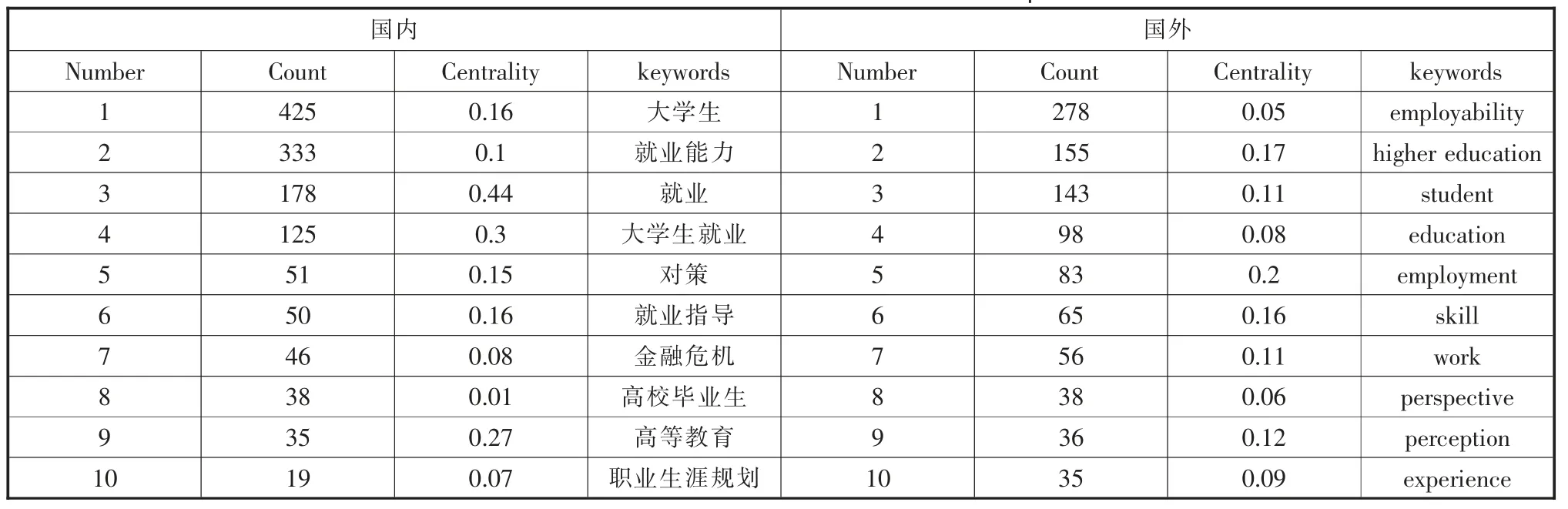

关键词作为文章的中心点,是整篇文章的研究重点的凝结。对论文进行关键词分析,能够得到该领域的发展路径,挖掘研究主题。运用CiteSpace 对国内外文献进行关键词共现分析,得到表2。

表2显示,国内大学生就业能力研究的高频词语有就业、对策、就业指导、金融危机等。对策、就业指导表明对于该领域的研究具有较强的实践应用,其主要目的是为了提高高校大学生就业能力,从而促进其就业;金融危机是大学生就业能力研究兴起的重要原因,这与上文年代发文量激增的研究结果一致;可见,国内对于大学生就业能力的研究是源于实践,用于实践。国外研究同样如此,如高校大学生就业能力的培养,大学生职业生涯的关注;与国内不同的是,国外大学生就业能力研究更加注重大学生工作经历,以及就业能力对就业结果的影响等方面的研究。

3 研究热点及研究趋势对比分析

3.1 研究热点对比分析

通过CiteSpace 在上述分析基础之上进行聚类分析,如图1所示。国内外图谱Modularituy Q 值分别为0.7596 和0.7204,意味着得到的网络社团结构是显著的;Silhouette 值分别为0.813 6 和0.656 1,表示该聚类结果是具有高信度的[2]。

3.1.1 国内大学生就业能力研究热点

大学生就业能力理论体系构建。我国自20世纪90年代引进就业能力概念,最初运用于下岗工人再就业研究中,随着高校大规模扩招,大学生就业难的问题日益突出。郑晓明在我国首次明确提出大学生就业能力的概念[3]。之后对于就业能力内涵的探讨便层出不穷,既有从“能力”“技能”等人力资本的角度对大学生就业能力进行定义;也有从雇主视角出发,使用“可雇佣性”和“职业胜任力”来界定大学生就业能力[4],并在内涵分析的基础上进一步探究大学生就业能力的要素与结构。

大学生就业能力研究成果的实际应用研究。结合聚类结果以及文献阅读分析得出我国针对大学生就业能力研究成果主要应用于就业能力培养和测评。一是在就业能力培养方面,主要是从高校角度出发,用人单位为辅展开研究。如构建就业能力课程体系、改革人才培养模式、完善就业指导,提出产学研联合培养等等。二是结合就业环境的变化、经济结构和产业结构的调整,企业管理模式的变革等方面,建立起综合的就业能力评价指标,将其融入高等教育人才培养目标,并编制大学生就业能力量表进行大学生就业能力的测量与监测。

表2 国内外大学生就业能力研究关键词共现Top 10

图1 国内外大学生就业能力研究聚类图

大学生就业能力与就业之间的关系研究。正如上文所述对于大学生就业能力的研究在金融危机爆发后,出现井喷式增长,将提升大学生就业能力作为实现大学生就业的手段。十九大进一步将实现更高质量和更充分的就业作为重大战略目标,故而随着研究的深入学者们逐渐将就业能力与实现就业的研究拓展到就业能力与就业质量的议题上,并逐渐建立起科学的就业质量指标以评价大学毕业生的就业状况。

3.1.2 国外大学生就业能力研究热点

扎根实际构建大学生就业能力理论体系。国外大学生就业能力的研究起步早,在大学生就业能力理论的探讨上注重与社会经济发展紧密结合。在研究初期,西方学者和研究机构主要将就业能力界定为个人为实现就业应具备的各种能力[5]。随着研究的进展,西方学者发现就业能力的内涵不仅是个体技能水平的集合,更包括个体素质和其他外部因素(如经济形势和劳动力市场)等,将其看作是一种个人软实力,且注重研究不同种族之间在就业能力要素上的差异。伴随无边界职业生涯时代的到来,工作灵活性加大,大学生就业能力的内涵也逐渐侧重于个人的主动性、创新性和适应性方面的研究; 并注重不同时代背景下大学生就业能力的要素与结构模型的研究。

大学生就业能力的测量与评价研究。国外学者建构了多种方式对大学生就业能力进行测量与评价。主要是从与实现就业相关的各项能力角度出发,如Ripley 构建了CREAM 就业能力评估方法,通过对大学生进行面试和填写任务分析量表综合评价就业能力;Curtis 从解决问题的能力出发提出了问题解决评估法,是由教师提出问题、学生解决问题,最后双方共同对解决问题的情况进行评价;Kirton 等学者构建了SChemEs 评价体系作为测量大学生就业能力的评价标准[6]。

课程导向的大学生就业能力培养研究。国外学者在大学生就业能力培养方面的相关研究主要集中在高校,并从不同角度出发探究高校在提升大学生就业能力的方法和举措。既有从课程角度出发,如Yorke 和Knight 基于USEM 模型将培养大学生就业能力的主要举措归结为高校课程建设[7]。也有从高校开设就业指导课程以提升在校生就业能力以及从创业教育[8]等方面研究如何培养大学生就业能力。更有学者提出通过改革高校人才培养模式,通过展开STEM 教育提升大学生就业能力,将就业能力的视为大学生终身学习的能力。

3.1.3 国内外研究热点对比分析

对比国内外大学生就业能力相关热点研究,比较其异同,具体结果如下:

国内重视理论探讨,国外强调实践应用。不可否认,国内外学者和机构都十分重视大学生就业能力理论构建,并从不同的学科角度出发不断拓宽大学生就业能力理论研究的广度与深度。但国内更多的是站在理论视角探究其内涵而国外则更多的是将其具体内涵的探究与社会经济发展实际紧密连接,可谓之是动态发展的概念。且近年来大学生就业能力的测量与评价研究增多,既注重理论性,也兼顾应用性与实践性。而我国在就业能力测量与评价层面的研究相对较少,又多以就业能力自评量表为主,研究内容单一。

国外多学科齐头并进,而我国相对单一。大学生就业能力是一个涉及面极其广泛的现实问题,它不仅是高等教育的问题,更是社会实际存在的问题。故国外学者从不同的学科出发研究此问题,如教育学、心理学和社会学等,对就业能力的研究更加全面与深入,形成了丰富的研究成果; 而我国教育学领域的学者是研究的主力军,虽然近年来也有管理学、经济学等学科背景的学者参与大学生就业能力的研究之中,但多秉持教育学视角。

大学生就业能力研究逐步呈现出本土化趋势。大学生就业能力的研究虽起源于西方,但近年来我国学者立足于我国高等教育实际,构建具有本土特色的大学生就业能力理论与实践体系,丰富大学生就业能力领域的研究成果。如将大学生就业能力的研究与高等教育内涵式发展相串联,提出通过产学研协同培养提升大学生就业能力,针对应用型大学展开多项研究,更有学者运用扎根理论这一质的研究方法构建当代我国大学生就业能力的结构与培养模式等等。

3.2 研究趋势对比分析

该研究在聚类的基础上对国内外大学生就业能力研究领域的高频关键词进行突发性探测,分析结果如图2所示。从图中可以看出,“高校”“人才培养”“就业质量”从2014年开始受到广泛关注,尤其是“人才培养”其研究热度延续至今,是我国当前大学生就业能力研究的前沿趋势。而国外大学生就业能力研究的前沿趋势则表现在“employability skill”“internship”“model”“program”“perceived employability”等方面。

图2 国内外大学生就业能力研究的高频关键词突发性探测

通过比较可知国内外在大学生就业能力领域的研究趋势上各有所重。国内更偏向于高校在大学生就业能力培养方面的研究,且将大学生就业能力与大学生就业质量相联系,这与我国当前提出的实现“更高质量和更充分的就业”密切相关;而国外也同样重视大学生就业能力的培养,但着重点更倾向于微观层面的具体内容,如构建大学生就业能力结构模型、通过大学生实习和具体的就业能力培养项目提升大学生就业能力。

4 结语

该研究通过文献计量学的视角分析和比较国内外大学生就业能力领域研究的热点与趋势,为我国在该领域的研究提供新的思路与方向:首先在研究内容上,我们要进一步研究大学生就业能力理论(如大学生就业能力构成要素、结构模型等)。在探讨就业能力内涵和要素时应以多学科整合的视角,密切联系外部因素,注重各要素之间的相互作用与影响机制研究。国外重视研究不同种族大学生就业能力的差异,映射到我国则既要关注整体层面的大学生就业能力,也要关注不同类型高校、专业、性别的大学生就业能力;其次是在研究学科视角上,采用多学科研究视角,全面探究大学生就业能力。同时加强学者、机构之间的合作交流,合力实现重大课题的突破以丰富我国大学生就业能力研究成果;最后是注重微观层面的研究。在供给侧改革的背景下,高校人才培养应建立以能力培养为导向的课程体系,重视通过创新创业教育培养学生就业能力。注重学生自主性,强调教师与学生的互动,使得学生主动参与就业能力培养中来。