土地利用变化对青海湖流域生境质量的影响

韩艳莉 ,陈克龙 *,于德永

1. 青海师范大学地理科学学院,青海 西宁 810008;

2. 青海省自然地理与环境过程重点实验室/青海师范大学,青海 西宁 810008;

3. 北京师范大学地理科学学部,北京 100875

土地利用变化是生态环境发生变化的主要因素之一,土地利用变化蕴含大量人类活动信息,它通过干预景观类型和空间格局对景观生态环境质量产生影响(Mooney et al.,2013;Lawler et al.,2014;刘纪远等,2018)。全球工业化的快速发展、城镇化的迅速推进、农业集约化发展等造成的土地利用变化正剧烈影响着区域生态环境。土地利用变化被认为是全球环境变化的关键因素,土地利用变化对环境的影响多集中在大气(于成龙等,2018)、土壤(张学雷等,2014)和水文过程(Meneses et al.,2015);有关景观生态(李苗裔等,2012)和生态系统服务价值(徐超平等,2010)方面的研究相对较少(张新荣等,2014;寇许,2017)。研究尺度以大尺度居多(田贺等,2017),中小尺度相对薄弱(赵东波等,2008)。城市化发展较快的东部发达地区研究较多,西部生态脆弱区的土地利用变化研究较少(许茜等,2017)。生境质量是生态环境本质属性的客观存在,是一定时间和空间中生态系统提供适宜个体与种群持续发展与生存条件的能力(肖明,2011),是一切生态系统功能和服务的前提和基础,更是人类福祉提升的关键(王建华等,2008)。评估、模拟和预测生境质量的状态、趋势及其对人类福祉的影响,是当前国际生态系统服务研究领域的重要任务,也是国际生态学与地理学研究的热点议题(王大尚等,2013;于丹丹等,2017)。

国内外学者就区域生境质量开展了大量案例研究,从研究尺度和研究方法上看,早期研究主要在单点、样地尺度对野外动植物进行调查、统计、分析,并建立生境质量评价体系(杨建强等,2014;刘世梁等,2017)。随着遥感和信息技术发展,生境质量研究逐渐扩展为区域,甚至全球尺度的模拟、反演和预测。生境质量评估模型主要有MAXENT模型(刘振生等,2013)、HIS模型(刘红玉等,2006)、InVEST模型(包玉斌等,2015)、SolVES模型(王玉等,2016)等。InVEST模型是评估生态系统服务的主流工具,拥有多个模块,以运行参数相对较少、基础数据获取较易、评估结果定量化和空间可视化等优势而被国内外广泛应用于生境质量、碳储量、水源涵养、土壤侵蚀等生态系统服务评估中。目前,利用InVEST模型评估区域生境质量,并分析土地利用变化对区域生境质量的驱动机制相对较少。因此,本文以青藏高原高寒气候区,对全球气候变化高度敏感的青海湖流域为例,基于2005、2010、2015年三期土地利用数据,运用InVEST模型定量评估青海湖流域生境质量,分析近 10年生境质量时空分异特征,揭示土地利用变化作为驱动力对流域生境质量的影响,以期为区域土地管理与生态建设提供科学支撑。

1 研究区域及数据来源

1.1 研究区概况

青海湖流域位于青藏高原的东北部,是中国西北干旱区、西南高寒区和东部季风区的交汇区,是全球变化的敏感地区和脆弱生态系统的典型地区(李惠梅等,2012)。青海湖是中国最大的内陆咸水湖,是维系青藏高原生态安全的重要水体,阻挡西部荒漠向东蔓延的天然屏障,整个流域是生物多样性保护和生态环境建设的重点地区。流域近似梭形,介于 36°15′—38°20′N,97°50′—101°22′E,海拔3194—5174 m,流域面积为29661 km2(图1)。地势西北高东南低,地貌复杂,属于典型的高原半干旱高寒气候,年平均气温介于-4.6—4.0 ℃,年平均降雨量介于 291.0—579.0 mm,且大部分集中在6—9月,年平均蒸发量达1300—2000 mm。青海湖流域主要河流有布哈河、沙柳河、哈尔盖河、黑马河和倒淌河,其中布哈河是注入青海湖最大的河流。草地、水域是流域内两种主要土地类型。行政区域主要包括海北藏族自治州刚察县和海晏县、海西蒙古族藏族自治州天峻县、海南藏族自治州共和县的部分乡镇。

1.2 数据来源

本研究土地利用数据(2005、2010、2015年)来源于中国科学院资源环境科学数据中心《全国土地利用/覆被数据集》,空间分辨率为1 km;人口密度数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心《中国人口空间分布公里网格数据集》,空间分辨率为1 km;GDP数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心《中国GDP空间分布公里网格数据集》,空间分辨率1 km;DEM数据来源于地理空间数据云ASTER GDEM V2空间分辨率30 m。所有数据都统一采用阿尔伯斯等积圆锥投影(Krasovsky_1940_Albers),空间分辨率为1 km。

2 研究方法

2.1 基于InVEST模型评估生境质量

图1 青海湖流域地理位置和地形图Fig. 1 The geographic location and terrain map of QingHai Lake basin

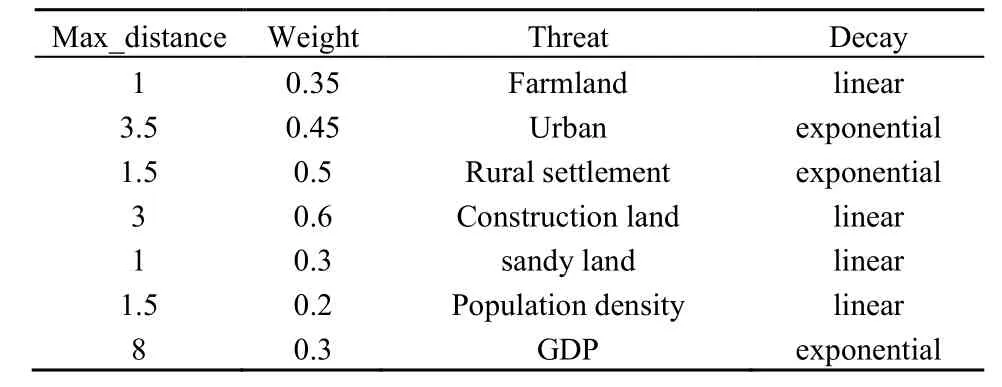

InVEST(Integrated Valuation of Ecosystem Services and Tradeoffs,生态系统服务和权衡综合评估模型)于 2007年由美国斯坦福大学(Stanford University)、大自然保护协会(The Nature Conservancy,TNC)和世界自然基金会(World Wildlife Fund,WWF)共同开发(Kareiva et al.,2011)。InVEST生境质量模块基本原理是将土地利用类型视作相应的生态系统类型或人类活动干扰因子,依据各生态系统类型对动植物的生境适宜性和干扰因子的威胁强度来模拟评估生境质量。将土地利用图、生物多样性威胁源地图、威胁源相关数据、生境适宜性及对威胁源的相对敏感性等数据输入模型中最终生成生境质量指数地图。InVEST模型利用生境质量指数反映区域环境生境质量状况,模型中生境质量指数被认为是一个连续变量,在栅格水平上是 0—1连续变化的数值,数值越大,表征生境质量越好,生态环境相应的结构和功能相对越完整,越有利于生物多样性的维持;数值越小,表征生境质量越差,生态环境相应的结构和功能越不完善,越不利于生物多样性的维持,生态环境越容易遭受外界扰动和破坏。搜集相关文献(褚琳等,2018;巩杰等,2018;李海萍等,2018;张大智,2018;郑宇等,2018;钟莉娜等,2017;孙兴齐,2017;薛卓彬,2017;王宏杰,2016;张文华,2016;郜红娟等,2016a;郜红娟等,2016b;),对文献中威胁源的类型、权重、生境敏感度赋值等进行统计分析,参照InVEST模型用户指导手册,并综合考虑研究区特殊地理环境,选取城镇、农村居民点、耕地、交通工矿建设用地、沙地、人口密度、GDP七类威胁源,并对生境威胁源及相关参数(表 1)和各土地利用类型生境适宜性及对不同威胁源的敏感度进行赋值(表2)。

表1 生境威胁源及其相关参数Table 1 Habitat threat factors and its attributes

采用InVEST 3.5.0版本中的生境质量(Habitat Quality)模块估算研究区生境质量,计算公式如下:

式(1)中,j为生境类型;Qxj为生境类型j中栅格x的生境质量指数;Hj为生境类型j的生境适宜性;Dxj为生境类型j中栅格x所受胁迫水平;k为半饱和常数,通常取Dxj最大值的一半;z为归一化常量,模型默认为2.5。式(2)中,R是威胁源个数;y是威胁源r中的栅格数;Yr为威胁源r的栅格总数;Wr是威胁源r的权重;ry为威胁源r对栅格y的胁迫值;βx为栅格x的可达性;Sjr代表生境类型j对威胁源r的敏感程度;irxy为栅格y的胁迫值ry对生境栅格x的胁迫水平;式(3)、式(4)中,dxy是栅格x与栅格y之间的直线距离;drmax是威胁源r的最大影响距离。本文耕地、交通工矿建设用地、沙地、人口密度威胁源选用线性衰减函数,城镇、农村居民点、GDP威胁源选用指数衰减函数。

表2 土地利用类型的生境适宜性及对不同威胁源的敏感度Table 2 Habitat suitability of land use type and its sensitivity to different threat factors

通过运行InVEST模型,得到青海湖流域2005、2010、2015年三期生境质量图。为了便于比较生境质量时空变化,在 ArcGIS中使用自然断点法将生境质量分为高(1)、较高(2)、中(3)、较低(4)和低(5)5个等级,生成青海湖流域生境质量空间分布图,统计 2005、2010、2015年各等级生境面积比例,分析不同时期青海湖流域各等级生境质量面积变化。

2.2 生境质量冷热点分析

研究局部区域聚类分布特征的方法称为热点分析,是识别生境质量在空间分布上是否存在统计上显著的高值区(热点)和低值区(冷点)的方法(刘春芳等,2018)。运用ARCGIS 10.4.1软件空间分析工具,采用 Getis-Ord Gi指数对青海湖流域2005、2010、2015 年生境质量进行分析(Getis et al.,1992)。该指数通过计算一个栅格的生境质量值及其周围栅格的生境质量值的总和与所有栅格生境质量值的总和进行比较,分析生境质量在局部空间上的集聚情况。

3 结果与分析

3.1 青海湖流域土地利用变化

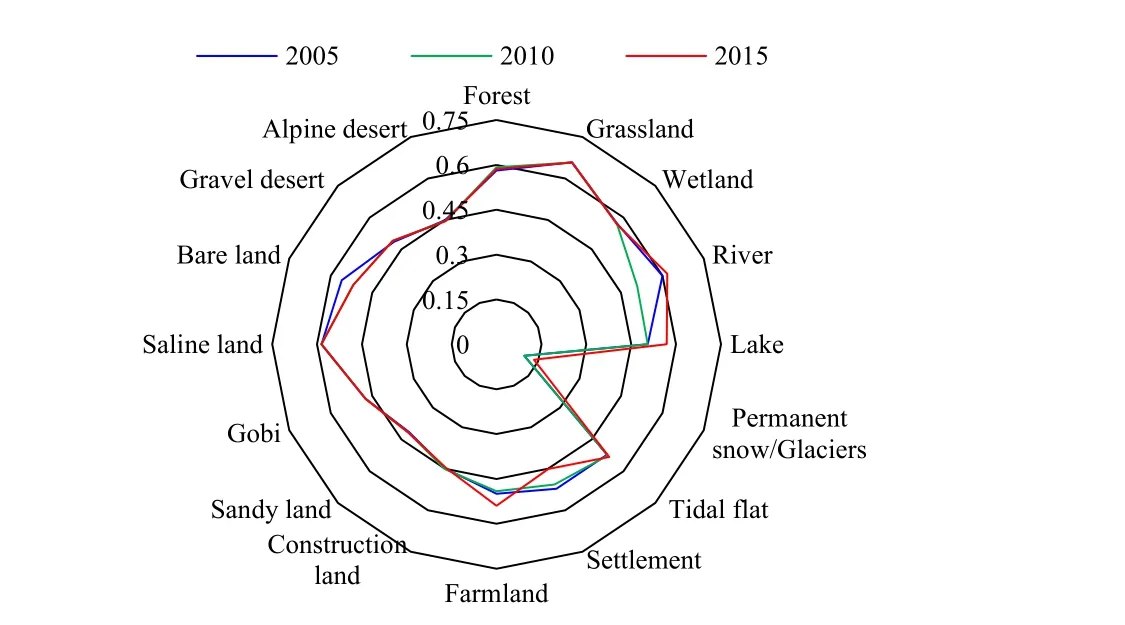

依据青海湖流域 2005、2010、2015年三期土地利用图,得到三期各土地利用类型面积比例(图2)及不同时段土地利用类型的面积变化(图3)。青海湖流域主要土地利用类型是草地、湖泊、高寒荒漠、裸岩石质地、沼泽,占流域总面积的90%左右(图2)。研究区三期各土地利用类型面积比例基本保持稳定,但主要类型均发生不同程度的变化(图3)。2005—2010年,沙地面积增加了5.97 km2,增加比例为0.03%;草地面积减少了10.94 km2,减少比例为0.04%,其他类型面积变化较小。2010—2015年,湖泊、永久性冰川雪地、交通工矿建设用地面积增加,分别增加了63.70、7.96、7.96 km2,增加比例分别为0.22%、0.03%和0.03%;沙地、草地、滩涂、沼泽面积减少,分别减少了31.8、13.93、12.94、12.93 km2,减少比例分别为0.11%、0.05%、0.04%、0.04%,其他类型面积变化较小。

图2 青海湖流域土地利用类型比例Fig. 2 Proportion of land use type in QingHai Lake basin

图3 不同时段青海湖流域土地利用类型变化Fig. 3 Area change of land cover types in QingHai Lake basin in different period

3.2 青海湖流域生境质量时空变化

从空间格局看(图4),青海湖流域三期生境质量整体表现为东南高、西北低。流域生境质量以第2等级为主(图5),三期平均面积比例为43%左右。三期生境质量较高的(第1等级与第2等级)土地利用类型主要是草地、湖泊、沼泽和林地,面积比例分别为35.11%—47.79%、14.00%—14.6%、3.74%—5.17%和3.92%—4.66%。主要分布在青海湖及环湖区外围(不包括青海湖东部)、青海湖北部、青海湖西北部;三期生境质量较低的(第4等级与第5等级)土地利用类型有两大类:(1)人类活动强度高的居民区、耕地、交通工矿建设用地,面积比例较小,不到0.2%。主要分布于青海湖环湖区;(2)植被覆盖度较低的草地、高寒荒漠、裸岩石质地和沙地,面积比例分别为11.15%—11.36%、5.61%—11.02%、6.99%—9.37%和 0.24%—2.24%,主要分布于流域西北部及青海湖东部。

从时间尺度上看(图 6),2005—2010年,流域西北部、青海湖北部和东部、环湖区生境质量改善明显,生境质量第3等级、第5等级面积比例分别减少了13.43%和25.34%,第2等级和第4等级分别增加了26.12%和20.82%,第3等级、第5等级主要转化为2等级和4等级。2010—2015年,第2等级面积减少了 8.65%,第 3等级面积增加了0.85%,青海湖北部部分2等级转化为3等级,生境质量有小幅度降低,但该时段生境质量第1等级面积比例增加了9.54%。因此,流域内生境质量局部有所降低,整体稳步趋好。2005、2010、2015年(图5),生境质量第1等级和第2等级面积比例分别为 53.73%、71.67%、72.56%;生境质量第 4等级和第 5等级面积比例分别为 29.57%、25.06%、23.32%,生境质量整体趋好,改善的区域(图4)主要位于流域西北部(布哈河、大小泉湾)、青海湖北部和南部(黑马河一带)、青海湖东部及环湖区。

图4 青海湖流域生境质量空间分布图Fig. 4 Spatial distribution of habitat quality in QingHai Lake basin

图5 青海湖流域各等级生境质量面积比例Fig. 5 The proportion of habitat quality area of different grades in QingHai Lake basin

图6 不同时段青海湖流域各等级生境质量面积变化Fig. 6 Change of habitat quality area of different grades in QingHai Lake basin in different periods

3.3 土地利用类型及其变化对生境质量影响

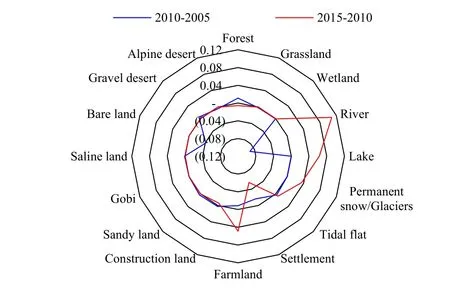

对青海湖流域 2005、2010、2015年各土地利用类型生境质量进行统计,三期各土地利用类型生境质量波动不大(图7)。林地、草地、沼泽生境质量分别为0.66、0.57和0.59,生境质量较高。戈壁、高寒荒漠、裸岩石质地生境质量分别为0.41、0.44、0.48,生境质量偏低。2005—2010年,草地、沼泽面积下降,且作为威胁源的居民点、交通工矿建设用地和沙地面积增加,对其周边生态环境干扰加强,研究显示河流、裸土、居民点生境质量分别下降了0.09、0.04和0.02,河流生境质量下降显著(图8)。2010—2015年,河流面积略有增加(图 3),河流生境质量第3等级面积比例下降了0.07%,第2等级面积比例上升了 0.10%,河流生境质量升高了0.11,生境质量改善最显著(图8);青海湖面积增加了63.70 km2,增加面积比例为0.22%,面积变化最显著(图3),同期湖泊生境质量升高了0.06;作为威胁源的耕地面积减少,居民点、交通工矿建设用地面积增加,耕地生境质量升高了0.02,居民点生境质量降低了0.06,交通工矿建设用地生境质量升高了0.05。后者生境质量变化异常,究其原因主要是国家和地方政府大力实施的环境保护工程、生态环境综合整治工程、生态修复工程等,使得威胁源干扰强度降低,工矿建设用地对周围生态环境干扰减弱,生境质量改善。对比 2005—2015年土地利用类型变化(图3)和生境质量变化(图8),流域各土地利用类型面积及其生境质量相对稳定,但流域内的湖泊、永久性冰川雪地、居民点和交通工矿建设用地面积增加,沙地、低覆盖草地、滩涂、高寒荒漠和裸岩石质地面积减少,使得对应时期河流、湖泊、耕地、高寒荒漠、裸岩石质地等生境质量变化显著。

图7 青海湖流域各土地利用类型生境质量Fig. 7 Habitat quality of different land types in QingHai Lake basin

图8 不同时段青海湖流域土地利用类型生境质量变化Fig. 8 Change of habitat quality of different land types in QingHai Lake basin in different periods

3.4 生境质量冷热点分析

从空间分布看(图9),青海湖流域生境质量呈现西北冷环湖热的特征,冷热点与土地利用类型密切相关。热点区域主要位于青海湖的北部和南部,土地利用类型主要为林地、草地、沼泽,分别占2005、2010、2015年三期平均热点面积的63.41%、13.15%和 11.50%,三期平均生境质量为 0.69—0.78。冷点主要分布于流域西北部,土地利用类型主要为植被覆盖度较低的草地、高寒荒漠、裸岩石质地,占2005、2010、2015年三期平均冷点面积分别为 43.57%、37.58%和8.9%,三期平均生境质量为0.10—0.37。青海湖东部冷点区域植被类型为沙地,植被覆盖度低,生境质量为0.1。

从时间变化来看,2005—2010年,流域内置信度为 99%的冷点面积减少比例为 0.97%,置信度为90%的冷点面积增加比例为1.12%,表明流域西北部冷点区域生态环境有所改善。2010—2015年,流域内置信度为 99%的冷点面积增加比例为 0.79%,置信度为 90%的冷点面积减少比例为 0.87%,表明流域西北部冷点区域生境质量下降。青海湖北部置信度为 95%的生境热点面积下降,表明青海湖北部热点区域生境质量有所下降。

4 讨论

4.1 青海湖流域气候趋于暖湿

青海湖是中国最大的内陆咸水湖,水量变化对气候变化十分敏感(张洪源等,2018)。2001—2009年青海湖水量上升速率为221 km2·a-1,2001—2016年为 450 km2·a-1(张洪源等,2018),与 2005—2010年相比,2010—2015年青海湖面积增加了 63.70 km2,增加比例为 0.22%,变化最显著(图 3)。青海湖湖水的主要来源是降水和入湖径流量(白爱娟等,2014),人类活动和冰川融水贡献甚微(李燕等,2014)。2010—2015年流域内高寒荒漠、滩涂和沙地面积减少比例分别为0.03%、0.04%和0.11%(图3),部分常年性沙地、低覆盖度草地面积减少,中覆盖、高覆盖草地面积增加(雷浩川等,2015),近年来流域内植被覆盖持续增加(鲍文楷等,2018),该结果为青海湖水位上升和流域气候趋于暖湿提供了新的证据。

图9 青海湖流域生境冷热点图Fig. 9 Hot-spot and cold-spot analysis Map of habitat quality in QingHai Lake basin

4.2 植被与水文因素对气候变化响应明显

2005—2010年,草地面积减少比例为0.04%,沙地面积增加比例为0.02%。草地退化主要分布于流域西北部、北部(李玲等,2019),青海湖周边近年来沙质荒漠化面积扩大(李燕等,2014)。人口增加、畜牧超载等原因,流域西北部、北部河流上游地区草原生态系统退化,径流产流率降低(王学全等,2016)。研究表明,该时段河流生境质量下降了0.09(图8)。河流生境质量降低的原因,除了人为原因导致植被退化进而影响径流产流量下降外,还与该时段的气候、水文因素有关。该时段的降水与往年基本持平、蒸发量在 2008—2010年显著增加(张洪源等,2018),流域内草地的退化、沙质荒漠化、蒸发增强、地表径流减小等自然以及人为因素使得河流生境质量出现小幅度的降低。本研究认为不论是人为还是自然原因,植被的变化引起水文要素的改变最终导致生态环境的改变,植被的变化是导致流域生态环境变化的直接因素。

2010—2015年,河流面积略有增加(图 3),近年来研究区降水模式改变,降雨强度和降雨次数同时增加,增强了土壤含水量和土壤水库(赵景波等,2012;金章东等,2013),地表径流及入湖径流量增加,流域内河流、沼泽等水分条件较好的区域归一化植被指数(NDVI)增加较快(李晓东等,2018),中覆盖、高覆盖草地面积增加(鲍文楷等,2018),河流及其周边生态环境改善显著。研究结果显示河流生境质量第 3等级面积比例下降了0.07%,第2等级面积比例上升了0.10%,河流生境质量显著升高了0.11(图8)。水量增多改善了植被生态环境和地下水径流,促使整个流域形成一个良性水文循环(金章东等,2013)。植被、水文等因素对流域气候变化响应明显(朱延龙等,2012),气候因素对水文因素的影响通过植被覆盖度的变化凸现出来。在气候暖湿化背景下,流域内植被、水文环境可能会持续改善,未来青海湖的水位可能还会继续上升。

青海湖流域西北部、北部生境质量改善明显,表现在:(1)戈壁、裸岩石质地和高寒荒漠三期土地面积持续减少,共减少面积比例为0.03%(图3),三期生境质量均略显上升。(2)2005—2010年,生境质量第 3等级、第 5等级面积比例分别减少了13.43%和25.34%,第2等级和第4等级分别增加了26.12%和20.82%。生境质量第3等级与第5等级主要转为第2等级和第4等级,转化区域主要位于流域西北部、北部(图4)。(3)冷热点研究结果显示2005—2010年流域内置信度为 99%的冷点面积减少比例为0.97%,置信度为90%的冷点面积增加比例为1.12%。该时期流域西北部、北部低覆盖度地类大面积转变为中低覆盖度地类,近年来流域内植被覆盖度持续增加(鲍文楷等,2018),植被覆盖度越高,生态环境越趋于好转(王梓霏等,2019)。青海湖流域暖湿的环境不仅促进了植被覆盖度的大面积增加,也促使了土地利用类型的小面积转变,短时间内植被覆盖度的变化比土地利用类型转变更容易被监测。因此,植被覆盖度比土地利用类型更能迅速反映区域生境质量状况。土地利用类型是影响流域生态环境质量的关键因素和重要原因,植被覆盖度则是反映区域生环境质量的直接指标,植被覆盖度越高,生境质量越好,可见植被覆盖度可以作为区域生境质量的指示因子,用来表征流域生态环境状况。

4.3 人类活动对青海湖流域生态环境影响将持续增强

对比土地利用类型变化(图 3)和生境质量变化(图8),林地、草地、沼泽占流域面积比为59%,是研究区主要土地利用类型,对流域农牧业经济发展、少数民族地区社会稳定、维持区域生物多样性稳定等具有重要价值。草地、沼泽面积下降,且作为威胁源的居民点、交通工矿建设用地和沙地的面积增加,威胁源面积比例 2005—2010年增加了0.06%,2010—2015年增加了 0.12%,其中居民点和交通工矿建设用地增加明显。同期冷热点研究结果显示青海湖北部置信度为 95%的生境热点面积下降,研究显示河流、裸土、居民点生境质量分别下降了 0.09、0.04、0.02。人口增多、旅游业、通讯业等迅速发展导致居民点、交通工矿建设用地面积增加,人类活动对流域植被、土壤、水文(河流水质、径流等)等地理要素干扰增大,人类活动干扰下的土地利用变化是流域生态服务价值总量降低的主要原因(姜翠红等,2016)。研究表明,人类活动对生态环境的干扰越来越强,在未来一段时间内可能会持续增强,生态环境对人类活动的反馈具有滞后性,环境负效应的积累和扩大不可小觑。

4.4 青海湖生境质量是流域生态安全的保障

2005—2015年青海湖面积持续增加,与 2005—2010年相比,2010—2015年青海湖面积增加显著,增加了63.70 km2,增加面积比例为0.22%,变化最显著(图3),同期湖泊生境质量升高了0.06。湖泊生境质量第 1等级面积占青海湖面积的97.13%,占生境质量第1等级总面积的57.65%,占流域总面积的14.57%。因此,青海湖水体面积及生境质量可作为青海湖流域生态环境质量的重要指示因子(王梓霏等,2019)。流域中湖泊及湖周林地、草地等植被控制和调节着湖区及流域生态环境(陈克龙等,2008),青海湖水体对流域生态安全至关重要。

5 结论

(1)2005—2015年,草地、湖泊、高寒荒漠、裸岩石质地、沼泽是青海湖流域主要的土地利用类型,占流域总面积的90%左右。

(2)青海湖流域生境质量表现为东南高、西北低的特点。,2005、2010、2015年流域第2等级生境质量面积平均占流域面积43%以上。2005—2015年,流域生境质量整体趋好,局部有所降低。

(3)2005—2010年,在流域西北部、北部生境质量第3等级与第5等级主要转为第2等级和第4等级,流域暖湿气候促进了植被盖度的大面积增加,植被覆盖度越高生境质量越好。植被覆盖度和土地利用类型是影响流域生态环境质量的重要原因。

(4)青海湖流域生境质量呈现西北冷环湖热的特征,热点区域主要位于青海湖的北部和南部,冷点主要分布于流域西北部及水热条件不佳的高海拔地区。