综合研究性实验题B:基于铌酸锂晶体探究激光与物质的相互作用

郑大怀,陈 靖,王晓杰,陈宗强,姚江宏,c,孔勇发,c

(南开大学 a.物理科学学院; b.泰达应用物理研究院; c.基础物理国家级实验教学示范中心,天津 300071)

第5届全国大学生物理竞赛综合研究性实验题B为“基于铌酸锂晶体探究激光与物质的相互作用”. 该题首先探究了激光和铌酸锂晶体的基本特性,进而研究铌酸锂晶体的光折变效应. 本题将基础知识、基本实验技能和前沿科学研究相结合,考察学生物理基础知识的掌握、新知识的提取、实验方案的设计以及数据分析处理等能力,对学生的物理综合能力提出了较高要求,题目设计有一定的难度.

1 背景及原理

2018年,由于光镊研究及其光镊应用于生物系统中的突出成就Arthur Ashkin获得了诺贝尔物理学奖. Ashkin是高产的物理学家,他和同事还发现了光折变效应,观察到连续激光的谐波产生,并开创了光纤中的非线性光学领域. 光折变效应的全称为光致折射率变化效应,1966年,Ashkin等人用铌酸锂和钽酸锂晶体进行激光倍频实验时,发现强光辐照会引起晶体折射率的变化,严重地破坏了晶体相位匹配条件,降低了倍频转换效率[1]. 因此,最初把这种不期望的效应称为“光损伤”,这种损伤相当顽固,在暗处可保留相当长的时间. 1980年,南开大学与西南技术物理所合作发现,在铌酸锂晶体中掺入摩尔分数为0.046以上的MgO,可以使晶体的抗光损伤能力提高2个数量级以上[2]. 通过均匀光照或加热等方法,可把光损伤的痕迹擦洗掉,为避免与永久性的破坏相混淆,人们把这一效应称为光折变效应[1]. 光折变效应作为光学信息处理的基本手段之一,可应用于光放大、光振荡、光学记忆、图像存储、图像复原、空间调制器、全光学时间微分器、图像相减、相加、反演、图像相关和卷积等众多领域[3].

铌酸锂晶体集电光、声光、弹光、光折变、压电、热释电效应等优良物理特性于一身,是一种多功能人工晶体. 扇形效应和压电效应常用来研究铌酸锂晶体的抗光损伤能力和自发极化等基本性能. 扇形效应:1束激光入射到铌酸锂晶体中,入射光与近前向散射光相互耦合,形成具有一定空间分布的、被放大的散射光扇. 对于具有较强光折变效应的铌酸锂晶体,偏振方向与晶体光轴(c轴)平行的激光入射到铌酸锂晶体中,可以观察到沿c轴方向对称的、各向同性的散射光扇[3]. 压电效应:某些晶体受到机械力作用时,可在晶体的相对表面上成比例地出现正负相反的电荷,称为压电效应[4]. 铌酸锂晶体是常用的压电晶体,属于3m点群,具有氧八面体类结构,晶体中的锂离子和铌离子都会偏离氧平面,沿晶体c轴方向发生一定的位移. 由于正负电荷中心不重合形成电偶极矩,产生沿c轴的自发极化. 为了保持电荷平衡,负电荷集结于+c端面,正电荷集结于-c端面. 在外力作用下有感应极化现象,极化强度随外加应力线性变化. 当晶体受到沿c轴方向压力时,自发极化强度减小,由于补偿电荷不能立即被平衡掉,因此,晶体+c端面显负电性,-c端面显正电性. 压电效应是判断晶体c轴方向的常用方法之一[1].

光折变效应是电光材料在光辐照下折射率随光强的空间分布而发生变化的现象. 其机理为:电光材料内的某些杂质、缺陷可充当电荷的施主或受主;材料在光辐照下,施主被电离产生光激发载流子;光激发载流子因浓度梯度扩散,或在电场作用下漂移,或由光生伏打效应而运动;迁移的载流子又可被受主俘获. 经过再激发-再迁移-再俘获,最后离开光照区,定居于暗光区. 这样形成了与光强分布相对应的空间电荷分布,形成了空间电荷场,通过电光效应在材料内形成了与光强的空间分布相对应的折射率变化. 如果材料不具有对称中心,则空间电荷场通过线性电光效应(泡克耳斯效应)引起折射率的变化;如果材料具有对称中心,则空间电荷场会通过平方电光效应(克尔效应)引起折射率的变化[1].

当2束相干光在晶体中发生干涉,通过光折变效应在晶体中写入体相位光栅. 两写入光又可以被该体相位光栅衍射,即体相位光栅的读出. 当体相位光栅的厚度L远大于光栅间隔Λ时,光栅波矢是一定的,只出现1级衍射,即

2nΛsinθ=λ,

(1)

此即为布拉格衍射条件,其中,n为晶体折射率,θ为入射角,λ为入射光波长.

衍射效率η是表示相位光栅衍射性质的物理量,用来描述读出光束中有多少光能流经光栅衍射后流入衍射光束中. 定义

(2)

其中,IR′为参考光的透射光强,Id为衍射光的光强[3].

本题目选取典型的光折变材料——铌酸锂晶体为实验对象,探究激光及晶体的基本性能,研究晶体的光折变效应.

2 实验内容及特点

2.1 实验研究的问题

综合考虑实验题目特点和难度分布,试题主要包括2部分:

1)探究激光及铌酸锂晶体的基本特性;

2)探究铌酸锂晶体的光折变效应.

2.2 实验器材及样品

本试题所用到的器材均为大学物理实验教学中的常用仪器设备. 考虑到部分考生仍然可能存在使用困难,附件中提供了部分设备的简易操作说明和详细的使用说明书. 主要实验器材如表1所示.

表1 主要实验器材

实验样品:铌酸锂晶体2块,标号A(无色)和B(红棕色),通光面规格为12.0 mm×10.0 mm(x×z),z向与晶体c轴平行.

2.3 实验任务

2.3.1 第1部分:探究激光及铌酸锂晶体的基本特性

该部分试题围绕激光的偏振状态、铌酸锂晶体的压电效应和扇形效应,考察学生提取信息、设计实验、开展实验及简单的数据处理能力.

1)判断532 nm激光的偏振方向.

要求:画出判断激光偏振方向的实验光路图,选择合适的实验器材,确定激光的偏振方向,并简述实验过程.

注意:判断激光的偏振方向以选择题形式考察,设置水平、竖直、与水平成45° 3个选项,实验器材提供了已标识某些特定偏振方向的偏振片. 该题难度不大,旨在考察学生对基础光学概念和基本实验技能的掌握.

2)判断铌酸锂晶体A的+c轴方向.

要求:利用压电效应判断晶体A黑色标记端为(正/负)c面,并阐述实验过程及判断依据.

注意:该题明确要求利用压电效应开展实验,为学生指明了需要阅读学习的内容,相对降低了实验难度,重点考察了学生基本的获取、吸收和使用知识的能力.

3)测量实验提供的2块铌酸锂晶体(A和B)的光损伤阈值K0.

要求:a.画出光斑畸变法判断晶体光损伤阈值的实验光路图;b.测量所提供2块晶体的光损伤阈值K0,并给出详细计算过程.

注意:题目对光斑畸变法及光损伤阈值给出约定. 1束偏振方向与晶体c轴方向平行的激光入射到被测晶体,5 min内,若透射过晶体的激光光斑出现明显形变(本实验定义为光斑的长短轴比≥1.5),则入射到晶体上的最低激光功率密度可作为晶体的光损伤阈值. 通过凸透镜对激光聚焦可以显著提高激光的功率密度,激光在单透镜束腰位置光斑直径DL与入射到凸透镜的激光的原光斑直径dL满足:

(3)

其中,λ为激光波长,f为透镜焦距. 本部分限定了激光的最大功率以保障实验安全. 试题设计旨在使学生对铌酸锂晶体的光折变效应有直观认识,为第2部分深入研究打下基础.

2.3.2 第2部分:探究铌酸锂晶体的光折变效应

围绕铌酸锂晶体的光折变效应设题,考察学生对光折变效应及相关性能指标的理解和掌握. 实验内容涉及物理新知识点众多、任务多,数据处理量大,旨在全面考察学生的综合实验能力.

1)测量铌酸锂晶体的衍射效率随时间变化的曲线.

要求:实验中,调节532 nm激光器输出功率为5.0 mW,光斑直径仍近似为1.0 mm,信号光与参考光入射夹角为30°(2θ),调节半波片P1和P2确保2束光为水平偏振且功率密度相同. 采样间隔为20 s,采样时长不超过1 000 s.

记录相应数据,计算衍射效率,给出计算过程,绘制衍射效率随时间的变化曲线,给出饱和衍射效率ηs(可近似认为是该曲线中衍射效率的最大值).

注意:试题提供的实验光路图如图1所示,其中,L为532 nm激光器,M1~M3为反射镜,D为功率计,BS为偏振分光镜,P1和P2为半波片,S为快门. 为了判断学生对光路调节的情况,此处在光路调整完毕后对实际入射到晶体前信号光和参考光强度进行了设题. 学生只有准确掌握了光的偏振特性和偏振分光棱镜、半波片的基本原理,并且具有较好的实验操作能力才能正确地完成实验光路的组建和调节.

图1 二波耦合法实验光路示意图

2)推算出铌酸锂晶体的光折变响应时间τr.

要求:可近似认为光栅写入过程中衍射效率随时间变化规律满足[3]

ηt=ηs(1-e-t/τr)2,

(4)

其中,τr为晶体的光折变响应时间. 请根据实验数据,结合式(4)推算出铌酸锂晶体的光折变响应时间.

注意:此题简单地代入单一的实验数据的计算是有误的,必须有实验数据处理的基本观念.

3)求出衍射效率达到饱和时铌酸锂晶体的折射率变化Δns.

要求:铌酸锂晶体发生光折变时,折射率变化Δn,与探测光的衍射效率η满足[3]:

(5)

其中,d为样品厚度,α为晶体的吸收系数. 请选择合适的实验器材,测量相关参量,求出达到饱和衍射效率时铌酸锂晶体的折射率变化Δns.

注意:该处未提供样品厚度及晶体的吸收系数,学生需思考是否要分别测量,需要设计实验测量的参量有哪些.

4)计算本部分实验中所用铌酸锂晶体的光折变灵敏度S.

要求:光折变灵敏度用于表征光折变材料体相位光栅写入的难易程度,可以近似表示为[3]

(6)

其中,I为写入光的总光强密度,d为样品厚度. 根据前面实验结果计算本部分实验中所用铌酸锂晶体的光折变灵敏度S.

注意:样品厚度需要自己测量,考场提供了直尺和游标卡尺作为长度测量工具. 考察学生正确选择实验设备并正确使用实验设备获得正确结果的能力.

2.4 试题特点

作为综合研究性试题,实验题B全面考察了考生的综合实验能力,包括基础知识的掌握程度、阅读材料的能力、信息提取能力、实验操作水平以及团队合作能力,同时做到综合性、挑战性和可控性. 本题立足聚焦学术前沿,选择目前研究非常热门的功能材料铌酸锂晶体,落脚到对基础知识和基本实验技能的考察. 试题的题量大,实验操作要求较高,需要扎实的基础素养和高效的团队合作,考生在规定时间4 h内完成有一定的难度. 此外,本题目的部分内容已作为南开大学近代物理实验题目,应用于物理相关专业的教学. 历经9年的教学实践,通过教学研究和学生反馈,已经将铌酸锂光折变性质的研究打磨成为适合本科生学习的研究型实验题目[5-6]. 因此,本试题是在经过教学检验的实验基础上的扩展和提升. 今后,也适合开放给高年级本科生和研究生作为专业实验能力训练课程.

3 试题解答

3.1 探究激光及铌酸锂晶体的基本特性

3.1.1 判断532 nm激光的偏振方向

器材中所提供激光器出射光为532 nm的线偏振光,线偏振光只包含单一的振动方向,通过偏振片可以检测入射激光的偏振方向[7]. 因此,选择已知透振方向(水平偏振或竖直偏振)的偏振片,测量激光透过偏振片后的功率,即可判断激光的偏振方向. 如图2所示,旋转偏振片测量透射的激光功率,当偏振片旋转至某一偏振方向,功率计探测到功率最大,可认为激光的偏振方向与此时偏振片透振方向一致;偏振片旋转至某一偏振方向时,功率计探测到功率最小,可判断激光偏振方向与该方向垂直. 参考光路图如图2所示. 本题考察学生对于光的偏振知识的理解以及基本的实验操作技能水平,难度不大.

图2 激光偏振方向判断光路示意图

3.1.2 判断晶体A的+c轴方向

本题明确限定了使用压电效应开展实验. 压电效应指某些晶体受到机械力作用在晶体的相对表面上成比例地出现正负相反的电荷,晶体受到沿c轴方向压力时,自发极化强度减小. 由于补偿电荷不能立即被平衡掉,因此,晶体+c端面显负电性,-c端面显正电性,此即为利用压电效应判断晶体c轴方向的依据.

实验操作方案如图3所示. 基于压电效应的基本原理,将晶体放置在有电极的绝缘防静电基座上,使用万用表探针沿c轴方向按压铌酸锂晶体,若万用表示数为正值,则红表笔端为-c面;若万用表示数为负值,则红表笔端面为+c面.

图3 利用压电效应判断晶体+c面示意图

本题要求学生写出具体实验过程和判断依据,评分细则根据最终答案、实验过程及判断依据进行了分层次给分,排除考生随意选择猜对答案得分的情况.

3.1.3 测量实验提供的2块铌酸锂晶体(A和B)的光损伤阈值K0

考场提供的2块铌酸锂晶体,标号A(无色)和B(红棕色),分别为纯铌酸锂晶体和掺铁铌酸锂晶体. 题目已经对光损伤阈值进行约定,为了保证竞赛安全进行,限定了激光最大输出功率为10 mW.

如图4(a)所示,通过简单的实验光路判断晶体的光损伤阈值. 可以发现,对于晶体A,在激光输出功率达到最大限度时,光斑仍未出现畸变,因此该光路并不可行. 对于晶体B,在入射到晶体上激光功率较小的情况下,透射过晶体的激光光斑即发生明显的畸变. 入射到晶体上的激光功率密度K和入射激光功率P满足:

(7)

题目中已知光斑直径dL,测得激光透射光斑发生明显畸变时入射到晶体上的激光功率PB,代入式(7)即可得晶体B的光损伤阈值. (详解略)

图4 晶体损伤阈值测试示意图

为了观测晶体A的光损伤阈值需改进光路图,如图4(b)所示,使用透镜来提高光斑的功率密度,适用于晶体A的光损伤阈值的测量,入射到晶体上的激光功率密度K和入射激光功率P满足式(7),高斯光束透过透镜在束腰位置直径DL与激光原光斑直径dL满足式(3),结合式(3)和式(7)可得:

(8)

已知dL=1.0 mm,λ=532 nm,f=60 mm,测得激光透射光斑发生明显畸变时入射到晶体上的激光功率PA,代入式(8)即可得晶体A的光损伤阈值. (详解略)

3.2 探究铌酸锂晶体的光折变效应

3.2.1 测量铌酸锂晶体的衍射效率随时间变化的曲线

按照题目要求,调节532 nm激光器输出功率为5.0 mW,按照光路图 1 摆放光学元件并调整光路,由于光学元件对激光的反射、吸收等损耗,调节入射到晶体的参考光和信号光功率大小相等,均为1.5 mW (限定误差为±0.5 mW). 晶体衍射效率与透射过晶体的参考光IR′(t)和衍射光Id(t)满足

(9)

IR′(t),Id(t)均随时间变化,实验器材仅提供1台功率计,通过简单的实验可以发现样品B擦除速度较慢,作为实验探究可以在快门关闭过程中,分别测得透射的参考光IR′(t)和衍射光Id(t). 因此,本题数据表格设计为时间、衍射光强度、透射光强度和衍射效率4栏,图5所示为采集并且记录相应数据描点作图得到晶体的衍射效率随时间变化. 饱和衍射效率为衍射效率的最大值. (详解略)

图5 晶体B的衍射效率随时间变化

3.2.2 推算出铌酸锂晶体的光折变响应时间

铌酸锂晶体的光折变衍射效率随时间变化关系近似满足式(4),经过简单的公式推导可得:

(10)

令

(11)

则

y=At.

(12)

根据3.2.1的实验数据得:(y1,t1),(y2,t2),(y3,t3),……

如图6,描点作图得y-t函数曲线,拟合斜率为A. 结合

(13)

推算出铌酸锂晶体的光折变响应时间. (详解略)

图6 式(12)时间函数图像

3.2.3 求出衍射效率达到饱和时铌酸锂晶体的折射率变化Δns

根据铌酸锂晶体的全息光栅建立过程中,衍射效率η与其折射率变化Δn满足式(5),推导可得(过程略):

(14)

其中吸收系数α和晶体厚度d为未知量. 已知光透过材料,透射光与入射光满足:

I0′=I0(1-m)2e-α d,

(15)

其中,I0为入射光强,I0′为透射光强,m为晶体表面反射率,注意此处包括前后表面反射,d为样品厚度. 由式(15)推导可得:

(16)

可见,只需测得晶体表面反射率m,结合式(14)和(16),即可求得铌酸锂晶体达到饱和衍射效率时的折射率变化. (详解略)

3.2.4 计算本部分实验中所用铌酸锂晶体的光折变灵敏度S

题目中给出了光折变材料灵敏度的定义,见式(6),结合铌酸锂晶体的光折变衍射效率随时间变化关系式(4)推得

(17)

此处,I为入射到晶体上的总光强密度,使用游标卡尺测量样品厚度d,代入饱和衍射效率值及响应时间,即可求得光折变灵敏度. (详解略)

4 考试结果及评析

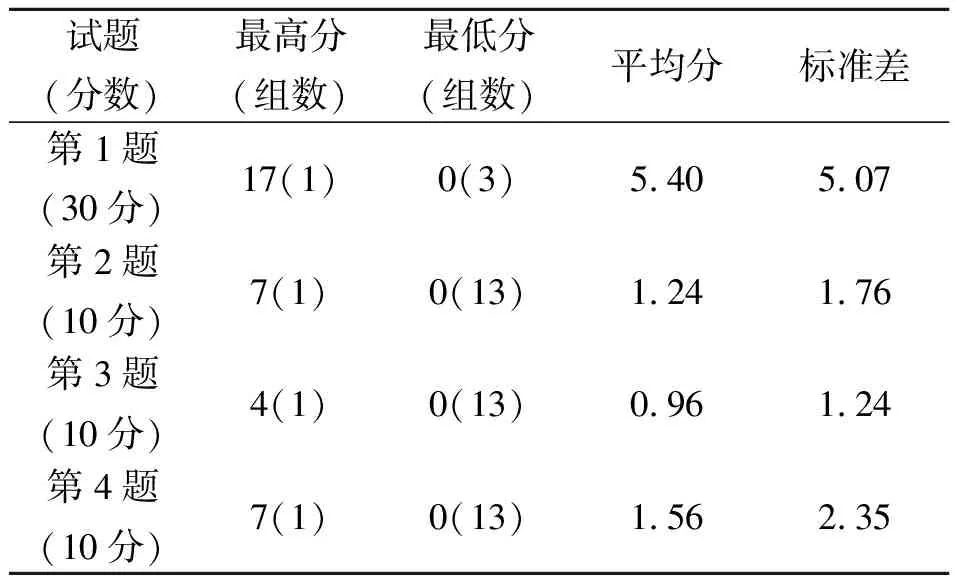

本次竞赛共有25组队伍选做综合研究性实验题B. 表2~4分别为试题的第1部分、第2部分得分和总分统计表.

表2 综合研究性实验题B第1部分得分统计

表3 综合研究性实验题B第2部分得分统计

表4 综合研究性实验题B总分统计

如表2所示,第1部分的第1和2题均有队伍得满分,两小题最低分分别为0分和3分,平均分为5.4分,作为考察基础知识和基本实验技能的题目,出现满分考生说明题目难度设置基本合理,而出现大的分差,说明部分考生的基本实验技能欠缺. 第3小题在题目设置时提高了难度,最高得分9分,3个组出现最低分0分,平均分3.5分,该小题引入了光损伤阈值概念,且待测样品A和B基本性能存在显著差异,测试不同样品的光损伤阈值需要设计不同的方案,题目的难度增大,得分较低在预料之内,也反映了考生获取知识、灵活运用的能力有所欠缺. 第1部分各小题的得分情况反映考生有一定基础知识和基本技能储备,但灵活设计实验方案并开展实验的能力有待提高,同时队伍间存在实力差距,这也侧面反映高校对学生综合实验能力的重视程度存在差异.

如表3所示,第2部分4个小题整体得分较低,每个小题均出现多组考生得分为0的情况. 该部分核心题目为第1小题,最高分为17分,平均分5.4分(偏低),3组考生为0分,表明该小题对于大部分考生来说有一定的难度,17分的分差在一定程度上反映了考生综合实验能力有相当大的差距. 第2和4小题虽然都有考生得到不错的分数,最高分7分,但有多组考生出现0分的情况,第3小题整体得分较低,最高分4分,13组最低分0分. 综合第2~4小题来看,这3道题主要是围绕数据处理、简单的理论推导和适当的补充实验设题,从卷面看,该部分多为空白,可以推断考生未合理安排好考试时间,该部分题目没有时间完成. 此外,对于第3小题,整体得分较低,是由于未能对吸收系数和晶体厚度开展有效的补充实验,此处为设计时特意增加的难度,考察学生发现新问题并解决问题的能力,难度的增加在得分中也得到了充分的体现.

如表4所示,第1部分涉及相对简单的基础知识与基本实验技能的考察,学生都能得到一定的分数. 第2部分题目难度相对提高,试题量大,且时间有限的情况下,学生整体得分偏低,出现3组考生该部分得0分的情况. 从总得分来看,最高分47分,平均分22.4分,最低分9分(扣除使用求助卡的扣分),成绩呈高斯分布. 作为综合性竞赛题,全面考察考生的基础知识、基本技能、获取知识和应用知识能力,成绩具有明显的区分度,基本上达到了预期效果.

图7为综合研究性实验题B各部分及总分得分的统计直方图. 如图7(a)所示,第1部分得分基本上满足高斯分布,该部分通过探究激光及铌酸锂晶体的基本性能考察学生的基础知识和基本操作技能,符合预期. 如图7(b)所示,第2部分整体得分偏低,得分不满足高斯分布. 该部分涉及到了新的物理概念、较多的仪器使用、综合的数据分析,今后要加强培养学生学习新知识、运用新方法、使用新设备、开展新实验的综合创新能力. 图7(c)所示为25支参赛队伍的总分统计直方图,可以看到得分大致符合高斯分布,但整体得分不高,且分差较大.

(a)第1部分得分

(b)第2部分得分

(c)总分图7 综合研究性实验题B的得分情况

本题一定程度上反映了目前大学生物理综合实验能力普遍需要进一步加强,尤其提高学生设计实验、开展实验、发现问题和解决问题的能力.

5 评 论

作为综合性实验题,本题立足全面考察学生从知识积累、获取知识、设计实验、开展实验到数据结果分析的全过程. 本题设置有一定的难度,整体得分不高,但有明显的区分度,符合预期.

基于考试结果分析,学生阅读材料获取知识的能力、设计实验的能力有待提高. 本题目设置基本源于阅读材料,然而从结果看考生未能充分理解提供的相关材料,例如对铌酸锂晶体的压电效应、光折变效应、二波耦合、衍射效率等概念的理解. 学生学习仪器操作和实际操作仪器的能力急需提高. 具体表现为没有仔细阅读和理解仪器操作指南,导致仪器使用困难.

此外,综合性物理实验竞赛单一地以考卷的形式难以全面考察学生的综合实验水平. 尤其,学生在实验过程中的基本实验操作是否规范不能很好地得到评价. 通过观察记录考生的实验过程,考生在以下几个方面的问题表现比较突出:

1)时间安排不够合理. 对整套竞赛试题没有整体把握,出现没有回答,甚至没看的题目.

2)基本操作技能欠缺. 部分考生对基础的实验仪器不了解,动手能力差;在实验器材均附带说明书的情况下,部分考生仍不能正确使用仪器.

3)题目关键信息理解不到位. 就本题来看关于铌酸锂晶体的选取及光轴方向对实验的影响不明确.

4)不能合理使用救助卡. 本次竞赛中,仅3组考生,共使用4次求助卡,且都在考试临近结束时. 求助卡一般设置在考题的关键环节,合理使用求助卡可以起到事半功倍的作用.

综上,综合研究性实验题B源于学术前沿,在基础物理实验进行扩展,符合综合实验的要求. 考试结果基本达到了全面考察学生综合实验能力的目的,反映出了学生在开展大学物理实验方面存在的一些问题. 希望本次竞赛可以为高校开展大学生物理实验教学提供一些参考.