41年罗山自然保护区人地关系的演进与孤立生境的形成

马 超,王夏冰,刘 畅

1 河南理工大学测绘与国土信息工程学院, 焦作 454000 2 河南理工大学矿山空间信息国家测绘与地理信息局重点实验室, 焦作 454000

近代宁夏回族自治区是中国有名的少林省区之一,解放初全区森林覆盖率仅0.5%[1]。1980年森林普查落实,全区森林覆盖率为2.20%[2]。仅有的天然林分布在六盘山、贺兰山和罗山的高山之巅[3]。罗山自然保护区这一小片位于宁夏中部干旱地理带核心区中自然孑遗的天然次生林区,面积只占宁夏回族自治区面积的5‰,却拥有高等植物资源66科182属294种7个变种,野生动物资源22目44科114种82个亚种[4- 5],野生动物中两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类分别占宁夏区各类野生动物总种数的28.57%、38.10%、48.81%和41.56%[6- 7]。这些动植物资源维持着干旱地理带的生物多样性,是干旱地理带特有的“干旱耐受性”生物资源基因库[8],也是北方干旱荒漠带生态改善的种质资源。现代罗山生态在“吊庄移民”政策驱动下,受到红寺堡移民区人口激增的猛烈冲击[9],与“扬黄工程”一起维系着当地二十多万人和数十万羊畜的生活用水,成为维持当地区域自然生态系统平衡的唯一的稳定器和调节器[6]。但更重要的是,罗山的脆弱生境对全球变化具有放大作用,为我们提供了一个气候变化的“指示器”,从保护区物种和植物群落的稀有和珍贵性,研究全球气候变化角度而言,罗山生态学研究具有全国乃至全球示范意义,具有极高的生态学保护价值[10- 11]。

在大移民政策驱动下,生态政策让位于民生政策,以往的研究多集中于抢救挖掘珍稀野生动植物资源[7,12- 16],罗山保护区动植物生境的窘迫性并没有得到应有的关注。文献调研发现:(1)现有的研究视域狭窄,多以核心区为主要研究目标,将研究区孤立化,主观上把研究区与周围生境割裂,往往会造成“只见树木,不见森林”的片面认识。(2)现有的研究多是现状描述、罗列堆积生态现状,缺乏系统性和因果关系论证,客观上接纳了自然保护区建设“一围了之,万事大吉”的封闭式管理理念,只注意林地数量,不注重生态质量,更不关心生态格局变化。(3)现有的研究未能立足于生态文明的新高度,认同于将人的生存凌驾于自然之上,不利资源节约、生态友好型社会建设。本文以长时序遥感数据作为支撑,顾及全球变化及人文因素,研究罗山自然保护区生态结构、生态格局的变化,拟揭示其在独特人文与严酷自然因素交互作用下的演替规律,对宁夏自治区及相邻省份大量童山秃岭的生态治理有启示作用,也对国内外其他自然保护区的管理及生态状况评价有示范意义。

1 研究区与研究数据

1.1 研究区

罗山自然保护区植被的旱化、盐化和渊源于古地中海区系的孑遗特征已经被古气候、古地理、古生物研究证明[12-13,17]。由于地理位置的特殊性和生态系统的脆弱性,1980年被确定为国家水源涵养林区,1982年7月1日建立省级罗山自然保护区,2002年升级为国家级自然保护区(编号:宁05)[18]。罗山国家级自然保护区位于同心县境内,地理坐标为北纬37°11′—37°25′,东经106°04′—106°24′,保护区南北长36 km,东西宽18 km,海拔为1560—2624.5 m,保护区总面积337.10 km2(其中核心区96.45 km2,占总面积的28.61%,缓冲区87.87 km2,占总面积的26.07%,实验区152.78 km2,占总面积的45.32%)。

罗山地区气候干旱,年降水量151.4—485.4 mm,年蒸发量2325 mm,年均气温7.5℃,无霜期130—150天[4,12];土壤类型自上而下为山地草甸土、山地棕壤土、山地灰褐土、山地灰钙土、沼泽土、盐碱土及白僵土呈零星分布[9]。其主要保护对象是以青海云杉、油松为代表的荒漠区域典型森林生态系统;干旱风沙区水源涵养林及其自然生态综合体;森林、森林草原、干旱草原、荒漠草原、荒漠集中分布的典型自然景观;以及珍稀动植物资源及区内的生物多样性[4]。

1.2 研究数据

研究数据包括:1977—2017年美国陆地资源卫星(Landsat- 2, 3, 5, 7, 8,以下简称L2, L3, L5, L7和L8) 的MSS、TM、ETM+、OLI 15—30, 80 m遥感影像(http://www.usgs.gov);2000—2017年MODIS NDVI数据(http://www.usgs.gov);数字高程模型数据:90 m水平分辨率,1 m垂直分辨率航天飞机雷达地形测绘使命数字高程模型(SRTM3 DEM, v4.0: ftp://e0mss21u.ecs.nasa.gov/srtm/);此外还有1999年1∶25 万居民建设用地、行政区划等基础地理信息,1977—2012年的中国气象科学数据库中的全国的气象资料(http://cdc.nmic.cn/home.do)。

结合研究区域的耕作时节、植物生长状况、气候、云层覆盖等情况,从可获取的数据列表中,筛选出植被长势最好的夏秋时节的遥感影像,进行耕地、居民建设用地面积以及NDVI等信息提取(见表1)。

表1 研究采用数据及用途分类

*由于月份差异,该期NDVI计算采用了2007-08- 10数据;**MODIS NDVI数据为2000—2017年,均取自8月12或13日

2 研究方法

2.1 流域分析

图1 罗山自然保护区流域范围及其地势 Fig.1 Watershed area and its topography of the Luoshan Nature Reserve

根据2017年遥感影像解译的核心区(封禁区)面积336.7 km2,与公布的保护区面积大体相当(337.1 km2)。作为生态区域的整体性研究,仅以保护区核心区为目标是不够的,将视野从封禁区域扩大到流域,探讨斑块间能流、物流的因果关系,是现代生态学的研究趋势[19]。罗山保护区冲洪积扇是周围三条河流(红沟、洪沟和胡家河)的集水区之一,通过坡面漫流和渗透性潜流为这三条河流提供水源涵养。因此,研究采用DEM流域分析的方法,获得了包含山前冲洪积扇的流域面积为1167 km2的研究区,区内海拔1250—2624.5 m,该方法确定的流域面积是原保护区核心区面积的3.46倍,高差增加了300 m(图1)。

2.2 NDVI分类提取

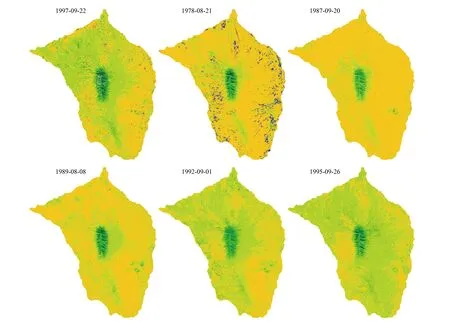

受存档数据的轨道周期及云量影响,成像时间完全相同的(同时相)数据难以获得,本研究选择了近似相等的时间间隔(2—3年)、植被长势最好时段[20](即8—9月份)的多光谱数据。通过多波段影像合成、辐射定标、大气校正、波段运算,获得该区域时间跨度为41a(1977—2017年)的NDVI图像15期(图2)。

罗山自然保护区由森林、灌丛草原、干旱草原、荒漠草原、荒漠各种类型集中分布,构成了当地典型的生态景观[21],研究对获得的NDVI结果进行了5级密度分割,意图从各级占比上获得一些宏观认识。如图2,通过遥感影像与NDVI图像交互采样分析,森林、灌丛草原、干旱草原、荒漠草原、荒漠覆被类型其分别对应于NDVI的[0.8, 1.0],[0.6, 0.8),[0.4, 0.6),[0.2, 0.4),[0.0, 0.2)区间。

图2 研究区时间序列NDVI密度分割结果Fig.2 Time series NDVI density segmentation mapping

2.3 人类活动要素提取

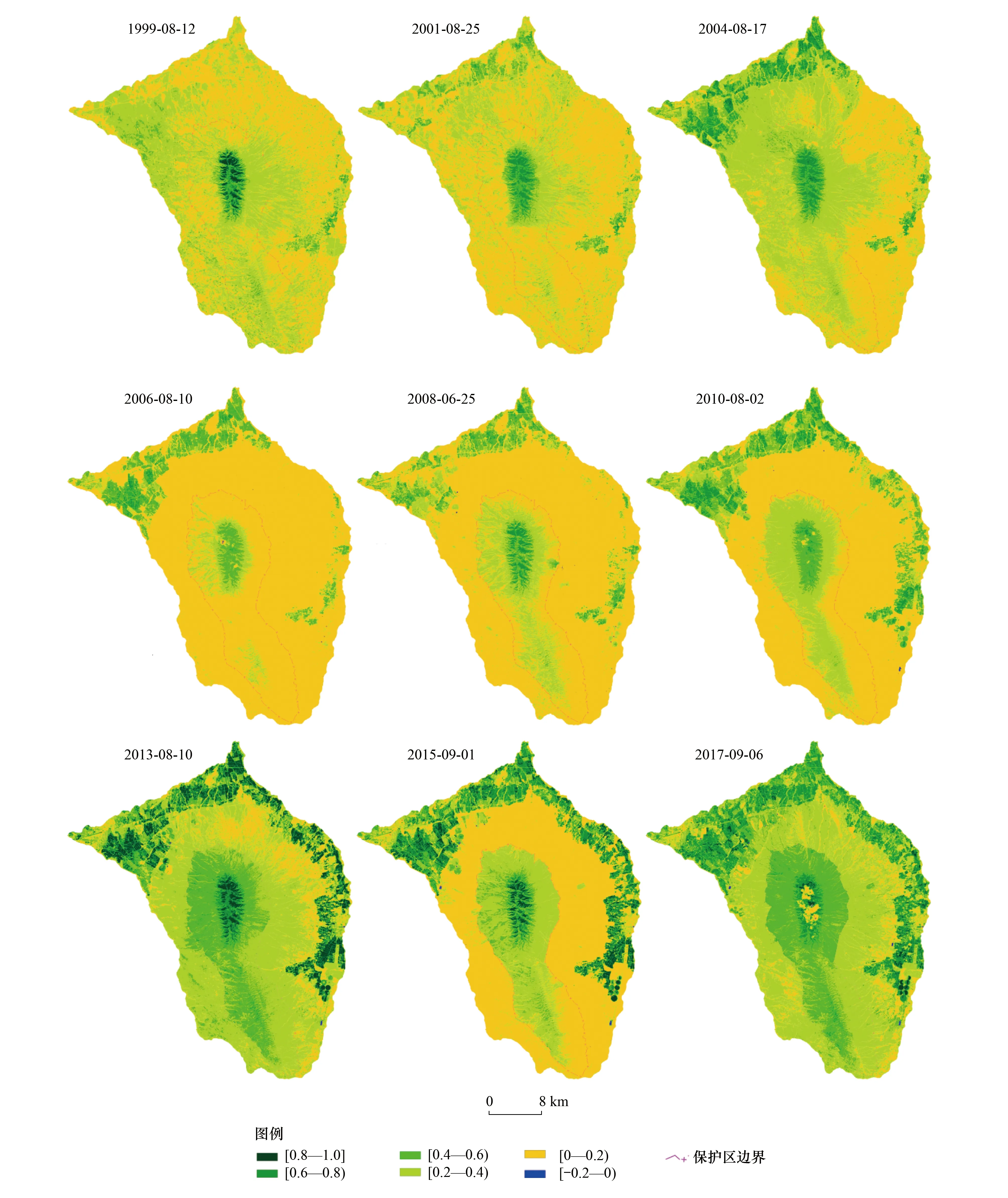

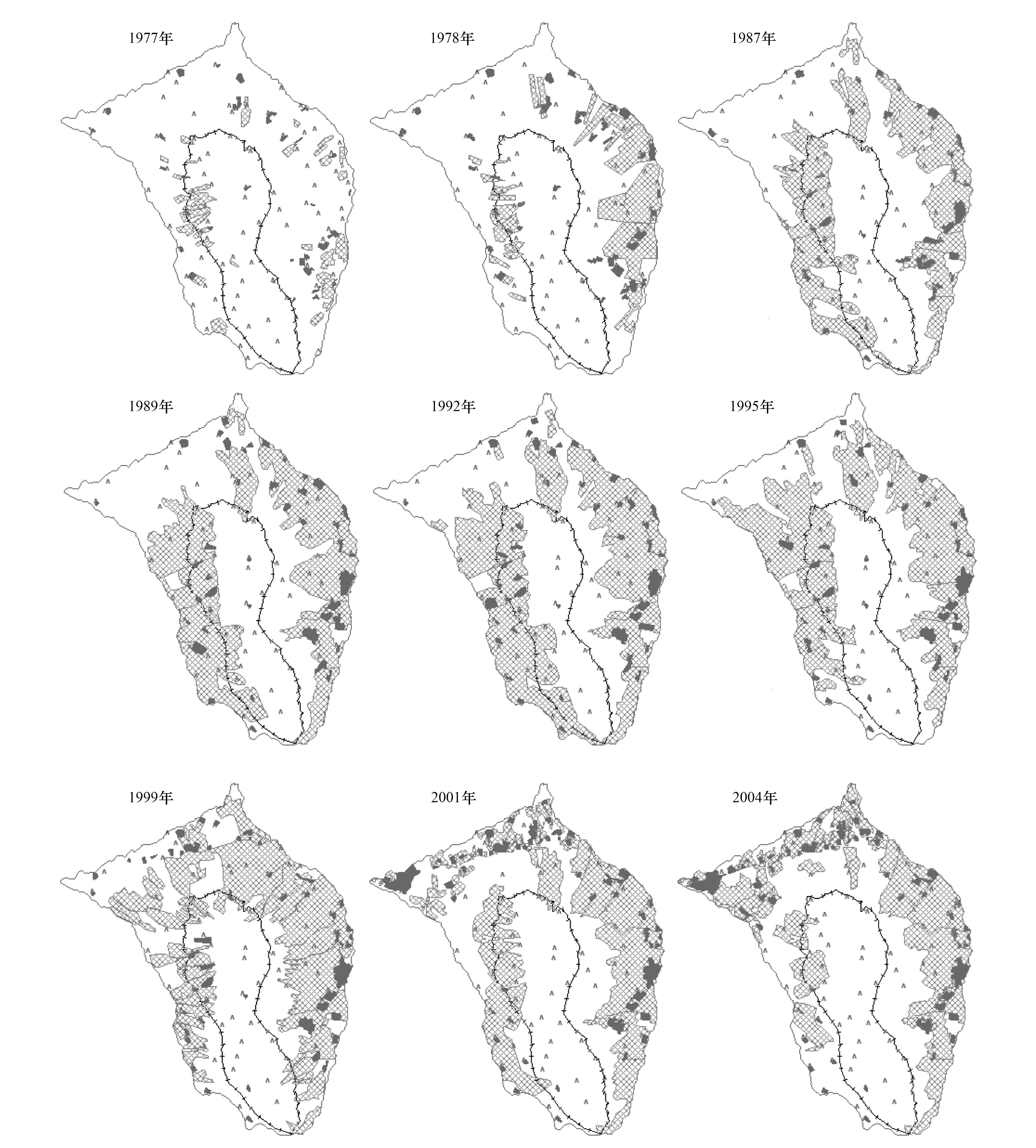

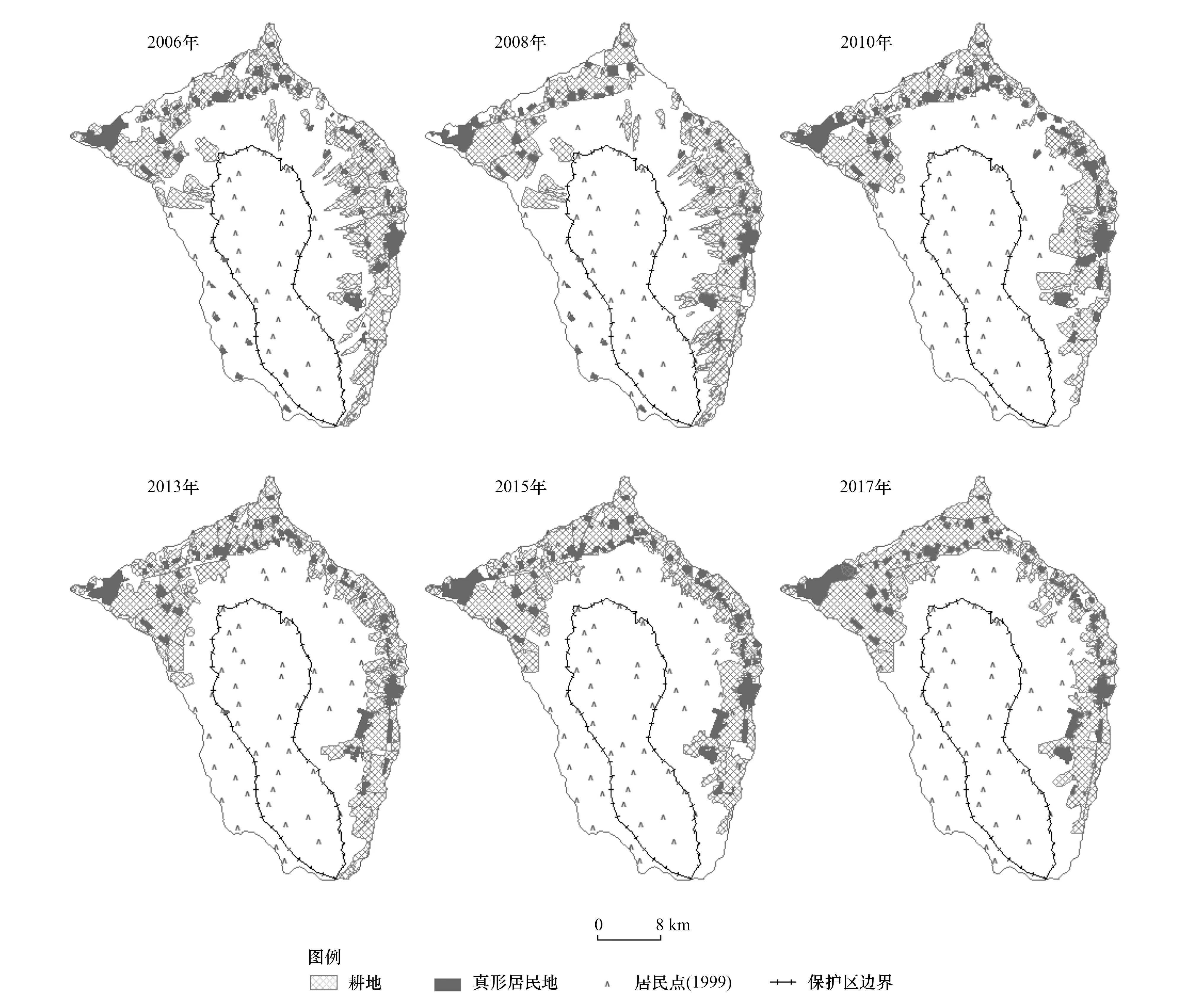

对1977—2017年Landsat MSS/TM/ETM+/OLI多光谱数据进行彩色合成、假彩色合成、增强和图像融合,获得15期中等分辨率(15—30 m, 80 m)影像。在GIS平台下与流域范围叠加,通过研判和人机交互式解译,提取与人类活动高度相关的耕地边界和依比例的“真形”居民建设用地边界(图3)。

图3 研究区时间序列湖泊、耕地、草场和居民建设用地遥感解译结果Fig.3 Time series thematic map of lake area, cultivated land, grassland and residential land

图3反映出耕地退出、居民地整合的趋势,在协调保护区的人地关系方面是有利的变化。即1977—1999年期间,居民点数量稳定但规模较小,可解译的“真形”居民建设用地较少;与1999年居民建设用地(85处)数量相比,2000—2017年居民建设用地呈聚集趋势,即数量减少但面积显著增加,“吊庄移民”政策加速了城市化进程[22]。耕地面积1977—1999年期间增加,2001年之后(由于国家级保护区的设立)有减退趋势,但其后十几年随红寺堡移民政策的实施,耕地归一化差值植被指数数值增大,对保护区核心区重新形成了合围之势。

3 结果与分析

3.1 人类活动典型要素的变化

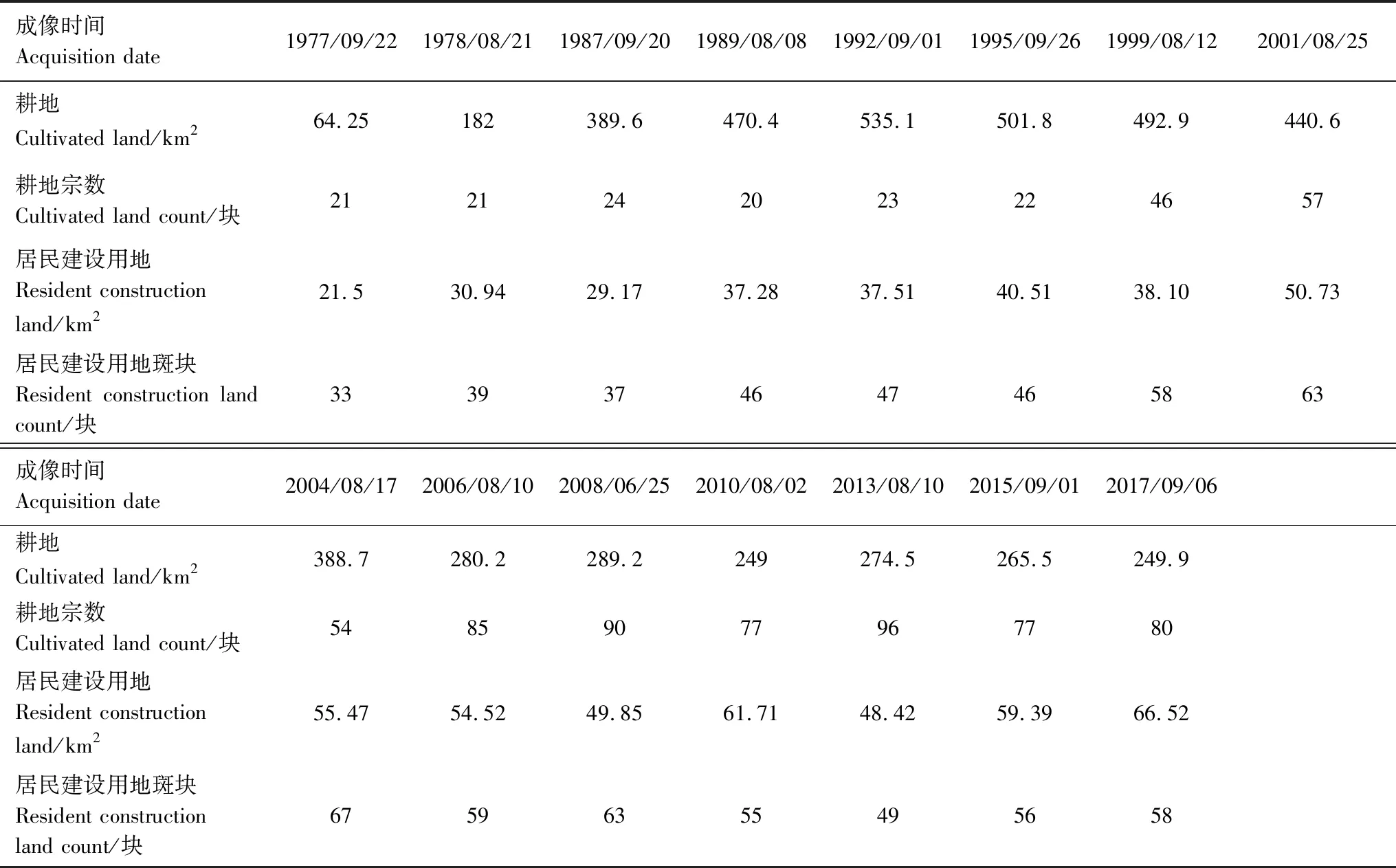

耕地、居民建设用地是与人类活动密切相关的遥感图像人文要素。为了收集41年以来人类活动增强的客观证据,提取了罗山流域1977—2017年间的耕地、“真形”居民建设用地的数量与面积信息(表2)。

表2 显示:41年来,耕地面积变动很大,少的时候仅占流域面积的6%(1977年),多的时候占到46%(1992年)。在1977—1999年间持续增长;2000年之后受“退耕还林,退牧还草”政策影响呈下降趋势,近几年趋于稳定,但至2017年仍占流域面积的21.0%。“真形”居民建设用地面积由1977年的21.50 km2增长到2017年的66.52 km2,41a居民建设用地面积扩大了3.09倍。

罗山流域耕地面积减小但宗地数增加的现象,反映了当地农业由“靠天吃饭”的粗放的生产方式向精耕细作的灌溉农业生产方式的转变[23];居民建设用地的数量减少但面积显著增加,一定程度上反映了城镇化的特点。

3.2 NDVI植被生物量的变化

遥感植被指数是最重要的生态环境变化的指示因子之一,与植被的生物总量(GPP)或植被净第一性生产力(NPP)呈正相关[24-25]。鉴于当地的气候特点,农作物及牧草收获均在10月份,研究主要选取8—9月份的遥感数据用于NDVI提取,形成每隔1—3年提取一次的41a NDVI时间序列。

研究分类统计了各级NDVI的像素数,乘以分辨率获得代表地类的面积(表3)。需要说明的是,耕地面积变化较大,平均占全流域29.0%,而且这一部分植被指数受耕作影响起伏较大,将干扰对罗山生态格局变化的判断,因此在统计前剔除了每一期的耕地和居民建设用地的面积,只统计了不受人类活动直接影响的区域。

表2 遥感解译的罗山流域1977—2017人文环境要素

表3 NDVI密度分割百分比统计/%

*该期数据可能受极端天气影响

图4 罗山流域生态结构变化趋势图Fig.4 Changes of ecological structure in Luoshan basin

图4是依据表3的数据绘制的罗山流域41a平均NDVI百分比趋势图。可以看出,区域生态结构中NDVI低于0.2的荒漠区占比高达53%,介于0.2—0.4的荒漠草原占39%,干旱草原占6%,灌丛草原占2%,对于罗山的残败林区,NDVI能达到0.8—1.0的优质森林占比极低,不足1%。研究对照分析了相同年份MODIS NDVI(2001,2004,2006,2008,2010,2013,2015和2017年)8月上半月的结果,所反映的地表覆被变化与Landsat NDVI非常一致[26]。

3.3 气候要素的变化

通过对研究区周边中宁、同心2个站点41a(1977—2017年)的气象信息取均值,获得以大、小罗山为中心的年均气温和年均降水两个气候参数及趋势(图5)。

图5 研究区气温和降水(1977—2017)变化趋势Fig.5 The trend of temperature and precipitation in the study area (1977—2017)

(1)1977—2017年研究区年均气温总体呈现梯度上升趋势(图5)。

41a平均气温9.82℃。阶段性统计结果表明,1977—1986年、1987—1996年、1997—2006年、2007—2017年的阶段平均分别为8.91 ℃、9.52 ℃、10.27 ℃、10.57 ℃,气温增长显著。1996年至今的22年气温持续增高,其中19年高于平均值。41a间最低气温出现在1984年(8.2 ℃),2017年达到年均气温最高值11.91 ℃。2017年7月7日—7月21日,宁夏中北部地区出现了有气象记录以来影响范围最大、强度最强、持续时间最长的高温天气过程[27]。41a气温增加的倾向率为0.48 ℃/10a,气温同样存在着10—12年的变化周期[28]。

(2)1977—2017年研究区年均降水总体呈现波动下降趋势(图5)。

降水波动幅度较大,41a平均降水231.8 mm。有4期较为明显的相对低值,出现在1980年(132.7 mm)、1982年(105.2 mm)、1987年(156.3 mm)和2005年(98.9 mm);有6期相对高值,分别是1978年(342.6 mm)、1985年(406.6 mm)、1990年(338.0 mm)、2007年(300.5 mm)、2014年(347.5 mm)和2017年(325.4 mm),连涝连旱年份增多。这与以往分析结果相吻合[29-30]。阶段性统计结果表明,1977—1986年、1987—1996年、1997—2006年、2007—2017年的阶段均值分别是246.9 mm、241.1 mm、210.8 mm、228.7 mm。41a降水下降速率为-7.1 mm/10a。

气候的变化受多方面因素的影响,不是单纯的线性变化过程,IPCC5将其中最主要的影响因素归因于人类活动[31]。在现今全球变暖的总趋势下,罗山保护区对气候变化极为敏感,其温度增加的倾向率超过了大空间尺度统计的升温速率:如全球的升温速率为0.12 ℃/10a(1951—2012年)[32],全国年均温度上升速率为0.22 ℃/10a(1956—2006年)[33],陕甘宁地区年均气温倾向率为0.336 ℃/10a(1960—2010年)[34]。

4 讨论与结论

4.1 讨论

4.1.1超载的移民

1983年始,宁夏开启了“吊庄移民(1983—2001年)”、“易地生态移民(2001—2007年)”、“县内生态移民(2007—2011年)”等扶贫移民工程[35],三期工程完工后,预期中部干旱带和南部山区近70万人将迁入新址[36]。35年来,大规模的人口迁移为“迁出地”的生态、经济、社会做出了重大贡献,但大规模、短时期、集中安置也不可避免地对“迁入地”的生态环境产生巨大冲击。

坐落于保护区北部冲洪积扇上的红寺堡区,移民实施前的1996年2月,当地人口仅为0.67万人[36];1999年开发建设并接收移民;此后,据文献记载,2002,2010,2013,2014,2015和2017年红寺堡区人口数量分别为6.0[37]、15.9983[38]、17.939[39]、18.96[40]、21.7[41]和23.0万人[42]。近20a(1998—2017年)人口增长了34.3倍。上述数据尚不包括保护区东侧的同为移民“迁入地”的韦州镇和红城水镇。

向干旱区超载移民最严重的后果就是水危机,罗山地表径流为零,冲洪积扇松散层的潜水位下降迅速、水质变差[41,43-45],由于含水层的毛管作用,导致过渡区严重的干旱化,进而影响核心区的水土涵养,接入的盐-环-定扬黄灌溉工程又导致了大面积的盐碱发生[46-47],罗山生态安全评价一再亮起红灯[48-49]。

4.1.2NDVI 反映的林线进退

为了反映罗山保护区林冠部分的时空变化趋势,研究以大罗山林管站为原点(北纬37°18′17.25",东经106°16′54.88")设置了NDVI剖面(1987—2017年),根据剖面数据绘制了时序晕渲图(图6),可见W-E剖面林冠部分(328—487像素段)NDVI数值变化剧烈,1987—2001年剖面上基带植被为荒漠草原;2001—2015年基带植被为荒漠。荒漠(NDVI<0.2)面积进一步扩张,荒漠草原(0.2≤NDVI<0.4)面积阶段性缩小(图6中白色粗虚线),灌丛草原、干旱草原占比极小(图6中白色细虚线),森林NDVI值在2000—2010年间持续低迷,2013—2015年局部虽有阶段性向好,但没有形成稳定的趋势。

根据N-S剖面数据绘制的时序晕渲图(图6)显示,1987—2001年剖面上基带植被为荒漠草原;2001—2017年基带植被为荒漠。红寺堡方向耕地增加明显,中间地带荒漠化扩张显著,荒漠草原的边界后退了大约200像素(约6 km,图6中白色粗虚线),林冠部分(613—1004像素段)NDVI同样波动剧烈,虽在2013—2015年间有阶段性向好,但依据2017年的NDVI值判断,林况依然不稳定。南部小罗山方向,2010年后灌丛草原趋势向好。

在近年来陕甘宁区域植被普遍向好的形势下[34,50],综合对大罗山NDVI剖面林况的认识,大罗山植被没有明显改善,研究尚不能支持“因保护区的设置,森林生态发生明显改善”的提法[51]。

4.1.3破碎化的景观格局

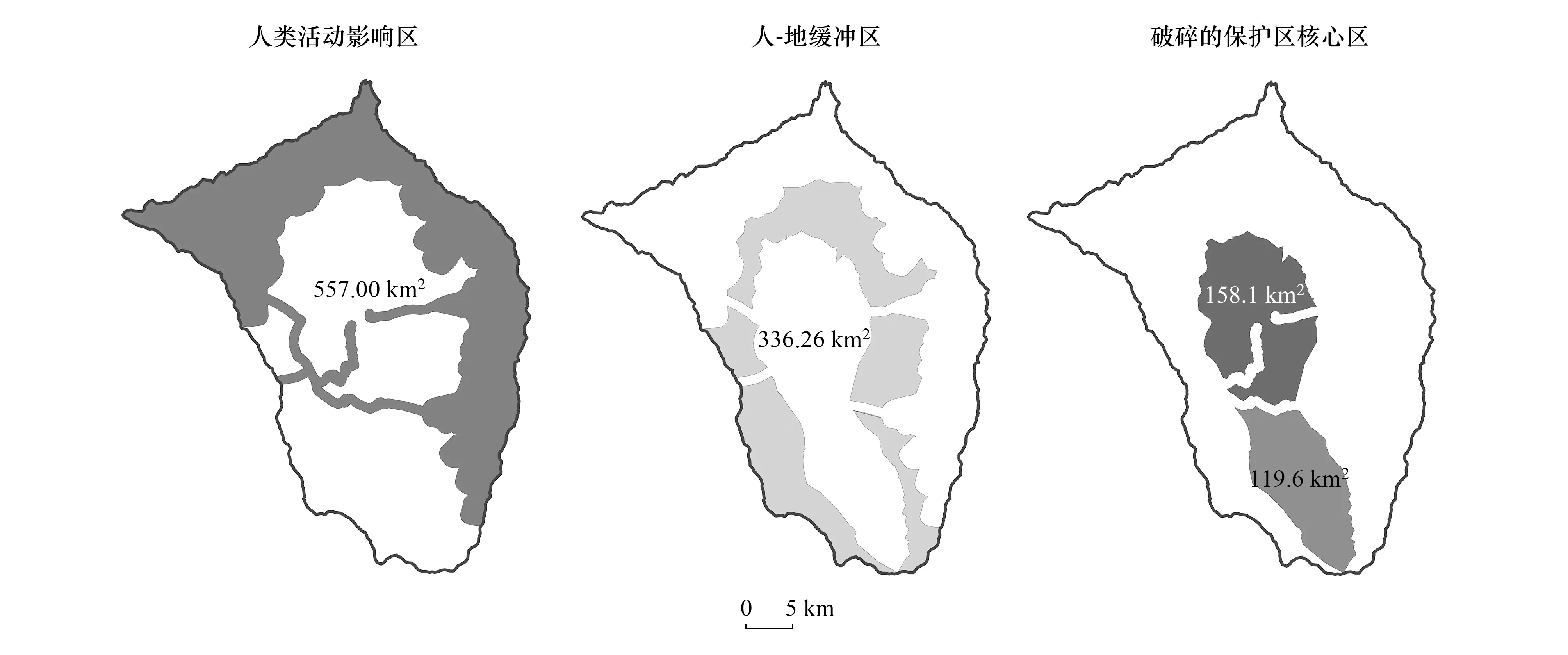

生境破碎化是在人类活动或自然干扰下,连续分布的自然生境被其他非适宜生境分隔成许多面积较小生境斑块(岛屿)的过程[52]。基于遥感自然要素的分割和人文要素的解译,以及罗山自然保护区2004年架设的围栏,研究区由内向外可划分为自然保护区、缓冲区和人类活动影响区(图7)。

最外侧的人类活动影响区主要包括耕地、居民建设用地和道路用地。参照动植物的敏感范围[53-55],研究将居民建设用地、耕地外推0.5 km划为影响范围,将公路、铁路外推1.0 km划为影响范围;然后将居民建设用地、耕地、道路用地及影响范围合并,形成人类活动影响区(图8)。人类活动区及影响范围557 km2,占流域面积47.7%,已大规模侵占罗山周围的冲洪积扇区域,对自然保护区形成分割、包围之势。

介于自然保护区与人类活动影响区之间的区域是一个过渡区,地表覆被类型为荒漠及荒漠化草原。它不属于保护区范畴,只是由于自然条件限制尚不具备开发价值,事实上形成了“人-地缓冲区”(图8)。缓冲区受人类放牧、采樵、采药等活动直接作用及超采地下水的间接作用(毛管作用),土壤干燥,土质贫瘠,地表风蚀活动剧烈。从NDVI[0,0.4]占比看,沙漠化趋势非常明显(如2006, 2008, 2010和2015年)。

生境丧失和破碎是生态系统退化、生物多样性降低、生物同质化的主要原因[56-57]。狭小的罗山自然保护区,外受耕地、居民建设用地、保护区围栏的侵占包围,内受区内道路的切割,景观格局更加孤立化、破碎化,实有面积仅277.70 km2,如果考虑动植物的敏感范围,没有缓冲区保护的生境面积将进一步损失(图8)。罗山保护区生境愈加窘迫,而且几乎没有与区外相互交流的生态廊道,由孤立生境最终走向生态隔绝。

图8 罗山流域的三种景观结构Fig.8 Three-level landscape structure of Luoshan basin

4.2 结论

与生产力低下的所有生态系统一样,荒漠区孑遗生境对干扰非常敏感,荒漠化加剧与扩张的原因是多方面的,是天气的长期变化、人口过多、土地利用变化以及管控不当的共同结果。本研究获得如下事实性结论:

(1)在全球变化背景下,罗山流域41a温度增加的倾向率为0.48 ℃/10a,降水下降速率为-7.1 mm/10a,极端天气事件频发,暖干化趋势明显。

(2)流域人口严重超载,仅以文献[58]提供的信息计算,罗山流域人口密度就已达到340人/km2,是联合国干旱区临界指标(7人/km2)的49倍。41年来罗山流域耕作方式发生了根本性变化,由传统的分散式经营的旱作农业,转变为集约化开发的灌溉农业,土地资源利用程度加深,水资源严重短缺,城镇化进程加剧,人-地关系日趋紧张,生态安全风险加大。

⑶无论均值、和值和最大值,直观反映罗山流域植被生长状况的归一化差值植被指数(NDVI)均没有明显改善趋势;阶段性NDVI均值表明,近五年NDVI均值低于0.2的荒漠区占比仍高达33%,介于0.2—0.4的荒漠草原占比为48%,能达到0.8—1.0的优质森林占比不足1%,且长期未有改善迹象;NDVI剖面分析进一步证实,罗山林况羸弱,亟待拯救。

罗山自然保护区地处北方干旱荒漠带严酷生境,如今,外受日益紧张的人-地关系压力和生态隔绝威胁,内受日益严重的病虫害、物种退化及生境隔绝的影响,其未来生态走向堪忧。